策划制作/大地情深

图片/占军 成才 存堂

文字原创/大地情深

聊聊故乡事,谈谈故乡情

策划制作/大地情深

图片/占军 成才 存堂

文字原创/大地情深

乡愁就是屋后的那棵老榆,儿时的那个滑冰场,树上的那些鸟窝,永远改不了的乡音;就是清明的那柱香,中秋的那轮月亮;就是那座座大山和那条大河,更有那一呼即至的灵魂……

——题记

那山那水那故事

为小村撰志添砖

给乡亲立传加瓦

这是一个地图上已找不到的小村,可那里的山那里的水,更有那一个个熟悉的面孔却常常出现在我的梦中。因为我的童年是在这个小村度过的,那里有我留下的脚印、记忆,似乎更有一呼即至的灵魂……

(一)山水篇

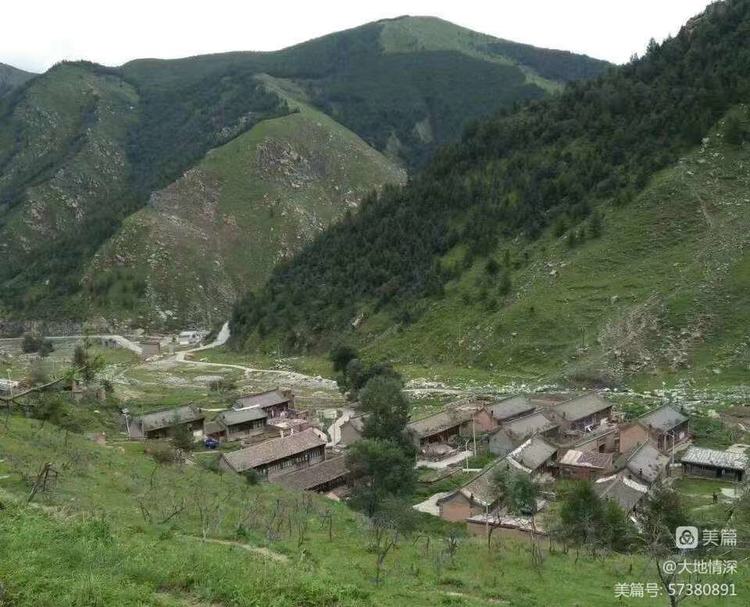

小村座落在五台山脚下,四面环山,山上森林密布,一条大河由南向北奔驰而去。随坡而建的小村,青石铺成的一条小街宛延而上,高高低低的民居洒落两旁。村前一条小溪向东缓缓流过,这是一条生命之泉,孕育着这一方生灵!

清晨,缕缕炊烟袅袅升起,青山与缥缈的炊烟融为一体,更多了几份神秘;街头挑着木桶担水的,牵着马去饮水的,人欢马叫,络绎不绝,新的一天开始了;夜幕降临,家家灯火通明,远远望去像点点繁星挂满天穹,给人以光明和安宁……

真应了一位内蒙朝圣者说的:佛门福地,乐土一方。

如今 小村已亡,可多少人知道小村的前世今生和在这里曾经生活过的一代代人?

多少年了,小村的前世谁也说不清,只有囗口相传的故事一代代在传颂一一

有的说这里原本没有村,只有村东那两山岀口处的一个叫沟门的地方,有一为上下五台山僧侣而建的驿站,康熙上五台山还曾在那里住过,早年尚存的十多处残垣断壁就是证明,后来毁于兵荒还是山洪,众说纷纭。

有的说这里几百年前就是五台山寺庙的地方,山是,坡是,森林更是,住在这里的人都是寺庙的庄民。

有据可考的是,解放前小村还是五台山洪琼寺的庄子,山上的树是洪琼寺和尚以一棵树一个铜钱买下的。铜钱?哪朝哪代?只有山知地知那棵棵树知。

有的说这里最早是一户姓张的人家住着,不知过了多少年 生衍繁息成了这个小村,当家的人称张先生,村在大山沟里,索性就叫成了张先生沟村。“张先生沟村”?我翻遍了繁峙各朝县志,一个繁峙极少的四字村名……

传说和演译相融,事实与想像联姻

也许这就是小村可知的前世过往……

其实最好的证明莫过于养育了一代代子民的那巍巍青山和奔流不息的那条小溪和大河……

我来到了这个小村

1947年8月16这天,秋高气爽,红日当空。一个呱呱落地婴儿的哭声打破了小村的寂静,这就便是我来到这个世界在小村发出的第一个哭声……

自此小村多了一个村民,一个小小的我! 于是几十年里,那里的山山洼洼,沟沟岔岔,都留下了我的脚印;这里的许多事许多人都与我或长或短交集,甚至影响了我的一生,于是我也成了见证了小村今生的一个人——

尽管我来的不是时候。

原来一年前(1946年)小村已解放,再不是寺院的庄子了,翻身的人们都“分了田有了地”正筹划着新的生活。我们家也分得了五六亩地,父亲也受聘五村联合乡公所秘书。

邻里们都说我们家来好运了!他们大概觉得我们家四个儿子,人丁兴旺,春天为支援前线解放区大征兵,大哥又参加了解放军,我们家成了军属。在山里人眼里“衙门有人,军里有兵”,我们这个外来的漂零小户,羡慕嫉妒的人不少。岂不知,儿走千里母担忧,何况儿子上的是战场,全家人都处在不安和焦虑中。我来的不是时候!

此前,我已有三个哥哥,父母已商定不打算要我这个孩子,所以母亲含着泪让前来接产的计斗大娘和成禄大娘用最好的一块布把我包起来,让放在了一旁。室外的父亲含着一个烟袋闷闷不乐地走来走去。人命关天,命悬一线,计斗大娘急了,冲岀门对父亲说:当兵走了一个,现在又给你生了一个,这是喜事呀,你们怎能不抬夺起来?一家四个儿子,你数数咱村谁家还有?

一席话掷地有声!

大娘后来回忆说,那会儿,家里家外静的怕人,掉根针也能听见响声……

也怪,正在这时,屋里传来我更大的哭声! 一向说一不二的父亲被眼前这位瘦小的计斗大娘和屋里的哭声说服了,沉思片刻,撂下烟袋说:该他命大。

于是我成了这个家的老四。

我懂事后,发现计斗大娘常来我家不说,格外对我关心,有时还悄悄给我把枣,喂一块糖。再后来干脆对我说,你是我救下的,不信问问你爹。每当父亲给我说起这件事我常常热泪盈眶。

老人有三个女儿两个儿子,小儿子比我大几岁,我们一起滑冰,一起捉迷藏,是最好的发小,遗憾的是在我上完小那年不幸夭折。老人也走的早,至今我也不知道老人姓什么,叫什么,只知道叫计斗大娘——一个两眼炯炯有神,长一双勤快小脚,常年头罩一黑头巾的瘦小老人。八十年代初,我们全家要离开小村了,母亲特意让我去西沟老人墓前烧了几张纸。几十年过去了,老人的音容笑貌至今还记忆犹新。

一方水土养一方人

小村的山,虽不是直插云天,但也或陡或险或缓,各有特点,有的听名字就叫你胆颤心惊。

●望而却步的鹰嘴崖

村南的那座山叫南坡,好像是从天而降的一堵绝壁,脚下是那条日夜咆哮的大河。山顶黑压压的悬崖相连,人称鹰嘴崖,只有老鹰在那里盘旋。坡陡不陡,放牧的都不敢去放。记得有一年,几头川下来上场的小牛不知怎么就上去了,刚到了半坡,一下子就滚下来死了两头。初生牛犊不怕虎,在这大山上却赔了两条小命!正是这又险又陡的地势,也使原来光秃秃的一面坡,五十年代中期植的几十亩人造林少了牲畜的啃蚀,二十多年后已蔚然成林,成了一道风景。山虽陡,草丛生,特殊的植被孕育着特殊的山珍。夏秋雨后,特别是连续几天雨后,天一放晴,这里常常一夜之间就可以冒出来一种叫马皮泡的白色大蘑菇,站在村里一眼就可以望到。每当这时胆大的几个孩子就开始了爬山竞赛,全村人都是观众,吆喝的,鼓劲的,指挥左拐右上的,当他们高高举起盆子大的马皮泡高喊时,山音回荡,全村注目,众人欢腾,那真是一幅人与自然和谐共生的动人画卷。

●聚宝盆“二下坡”

“二下坡”是一座叫坡非坡的大山,左右是两面深沟,山水哗哗,沟的东西两边分别叫东脸西脸。山顶属五台山特有的原始草甸,山中腰是黑压压的大森林,扦树郁郁葱葱,云杉直刺青天,树下是松软的原始植被,人称万年松毛。林内阴森森的,几乎见不到一丝阳光,还不时有令人毛骨悚然的鸟兽声。每逢这时,人们都要接二连三的高喊几声,据说是为了告诉这些野兽,别乱来,这里人很多。

上这山必须经过一个叫闫王鼻梁的地方,这是大山脚下一座一里多长、两面深沟、荆棘丛生又陡又窄的小山梁,人称闫王鼻梁。一条只能容一个人走的小道沿山梁而上,没有走过的人望一下两边的深沟都害怕。小路的尽头是陡峭的石板坡,光滑如镜,人们只好揪着两边的灌木、树枝小心翼翼地爬行。真是登着鼻梁上“脸”——危险!

原始草甸——茂密的森林——两道流水深沟——东脸西脸两面坡——闫王鼻梁,俨然像一个鬼斧神工造的闫王头像,看护着大山和一方百姓!

在这里我吃过大自然赐予的,不,闫王赐予的野果,享受过拾蘑菇满载而归的欢乐,也经历过在土窜上拉柴下山,你呼我应,风掣电闪的豪迈和激情;听到过雨后天晴,这边呼那边大山悠扬的回音……

这些美好的记忆,美好的经历,是我人生最难忘的一段时光!

每年夏秋两季这里会长出各种各样的蘑菇,形如小伞的雷震、银盘,状似胖娃娃的大香杏;金灿灿的黄油勺,白如雪的水皮、白桦林,更有那加点盐火一烤就可以吃,说起来就令人流口水的喇叭嘴,到处是天赐山珍!

说起拾蘑菇不能不感谢一个人——金金大爷。

老人姓樊,叫金金,住我家邻居。记忆中老人中等个子,六十上下,背微驼,一副憨厚的生相,是出名的勤谨人。一个儿子面换是我的发小,我们两家是至交。上山拾蘑菇可不是件容易事,要拾好蘑菇,除了腿脚快,还得有圈道。我第一次拾蘑菇,父亲在乡公所忙,就托金金大爷领我和他儿子面换一起去的。好蘑菇都有圈道,有圈道的人一般是不告诉别人的。我跟着他拾,他毫无保留。教我先看草,原来好蘑菇都长在圆圈似的的草丛中,远点望去,那草一般深绿深绿,一圈一圈的。低洼阴湿的地方更比较多。蘑菇的好赖,看纹道,闻气味都是他的经验。特别是他每掰完一处,总要把翻开的植被再填埋好,说是这样以后才会还长。我不但记住了些圈道,更懂得了吃山也要养山。

这就是我敬佩的一个靠山吃山养山的老人!

那些年,拾蘑菇成了许多人家重要的经济来源。父亲还特别为我编制了一个小背篓,至今我还记得,去皮的白柳条,可松可紧的背绳,方方正正的背衬……

蘑菇拾回来,需要当即晾嗮,老天爷想的真周到,还赐了一个绝好的晾嗮场——大河畔。

这大河发源于五台山脚下,一出地就如一头雄狮呼啸而来。河床乱石滚,响声哗哗,浪花飞溅。河畔有很多的大石头、石子滩,清洁如洗。太阳一晒滚烫炙人,是天然的晾晒场。每当这个季节,都晒满了蘑菇,远远望去就像五颜六色的一块大地毯。

那时一斤药材蘑菇才几毛钱,也就是这几毛钱养育着一方百姓……

●疙洞地里夜护田

疙洞地是小村最肥沃的平地之一,紧靠高山滨临大河,地势平坦,几乎家家都有一块地种山药。闹心的是,每年土豆下种后,正是山上野猪青黄不接之时。这些无食可吃的家伙,凭着灵敏的嗅觉,常常夜晚大摇大摆地到刚下种的地里拱地寻食吃刚种下的山药瓣,闹的各家只好重种。村里在一个高地上搭建了一间庵窝,每当种了山药后那几天,有地的夜晚轮流值班,敲铁桶打铜锣防野猪。夜深人静野猪三五成群而至,庵窝里桶声锣声阵阵响起,野猪便急速逃走。有一年几个人弄了两挺火枪,埋伏在这些家伙逃走的路旁连续开枪,竟打死了一头。七八个人抬回村,现场被围了个水泄不通。那是我第一次见野猪,第一次摸野猪。好家伙,又长又粗的嘴巴,扎手的鬃毛,毛尖有的还开了叉,坚硬的皮肉,小碗大的蹄子,哪里是猪,分明是一头怪兽。看着它血肉模糊的肚子,流着泪水的眼睛,母亲拉着我急忙往后退去。

山村奇事多。

第二天,一边是许多人家分野猪肉吃。(小村规矩,山狍野鹿众人伙得)

一边是几个老人早早在山神庙摆供祈祷山神原谅……

说也奇怪,听父亲说从那一年后,好几年野猪再没下山拱过山药!神焉?枪焉?

● 桦林塔,我永远的记忆

小村西坡有一处叫桦林塔的地方,据说很早以前桦树成林,灌木丛生,不知什么时候一场山火变成废墟。沧海桑田,再后来比较平坦的地方陆续被开出几块地。六十年代初,饿急了的村民们,不顾禁令,纷纷天不亮(有的晚上)就在这里偷偷开起了“小片地”。记得父亲常常天不亮就扛把镢头走了,干上一两个钟头,匆匆忙忙回家吃上口饭,又到集体地里干活挣工分。农忙时许多人成了四出勤,早晚在小片地里干,上下午在集体地干。于是这里一块一块小片地成了气候,大的几分,小的几垄。俨然成了资本主义的一个窝!

老天有眼,这些小片地种的庄稼、蔬菜,长的格外好。那时生产队不种豆角罗卜等,我们家种了几块地的蔬菜,很令人羡慕,许多人也种了起来。他们哪里知道,父亲一篓一篓送了多少粪?要结豆角了,父亲开坑,我两手掬着粪给每垄豆角上。生产队一年每人分半斤油,家家户户都在山药地边种了油料作物黄芥。菜有了,油有了,山药蛋多了,桦林塔成了乡亲们渡过饥荒的救命地,也给我留下了永远的记忆。

十多年前我回了次小村,望着桦林塔一块块荒废了的小块地,触景生情,回来后凑了几句打油诗:

片片小块地,块块在梦里。晨曦镢头起,月下播种急。埂比长城弯,汗如滴滴雨。点瓜又种豆,补我肚里饥。小块地,小块地,永远的记忆,永远的记忆。桦林塔,桦林塔,我感谢你!

捋柳叶的辛酸

西坡的中部灌木丛生,长满了各种各样的灌木,顶部是大森林,叫西沟背。夏秋两季西坡是花的海洋,中药材的宝库。奇花竞开,香气扑鼻,异草茂盛,蜂飞蝶舞。这里有一种叫灵灵香的草,高不半尺,节节开白花,香气袭人,好多人家都晒干装在枕头里,满屋芬香。如今据说已绝迹了!

而六十年代初这里给我留下的却是不一样记忆。仲夏,柳枝挂满了新叶,家家户户带着干粮在这里捋柳叶,为的是一瓮一瓮存下渡荒。男人们在队里挣工分,家家大都是女人孩子们来捋。那时我才懂得柳叶也分大小,大的苦涩不能吃,小的也苦涩但能吃。捋柳叶节令性很强,早了不行,晚了不行。每逢那几天,母亲撂下别的营生,一双小脚爬山涉水领着我去捋。手捋破了,汗湿透了,脸晒黑了,但心里只有一个念头,多捋些,多捋些。每天我背着沉甸甸的一口袋,母亲提着一大筐。回来,晚上还的赶紧烧水煮,挤干水,放到大瓮里用石头压上。

柳叶能吃?但那股苦涩味至今难忘。也许如今的年轻人想也不敢想,可那是实实在在发生在我们这代人身上的事。

如今每当我看到笨重的大瓮,就想起那苦涩的柳叶菜,想起了母亲一双小脚爬山的情景,想起了捋柳叶的辛酸……

前几天我和二嫂说起捋柳叶,九十高龄的她满眼是泪,还给我讲了一件事。一年她和几个姐妹去捋柳叶,天又热,中午饿的昏了过去,好心的长林嫂从布袋里摸出一个柳叶菜饼递给她,她一掰两半吃了一半,那滋味比现在的白面馍头还香。饥饿就这样折磨着这代人!

高高的小柴垛

太令人辛酸了,说点高兴的吧。

西坡的顶部是森林,叫西沟背,与周围几个村的森林相连。一条土窜从沟底扶摇直上,是砍柴人的高速公路。这高速公路是单向线,只能下不能上。上要走弯弯的盘山路,一步一步攀登者。假期我和几个小伙伴给家里背柴,多半都来这里。上午进一次林从土窜上可拉三捆柴到沟底,因为离家不远,上午背一捆,下午再去两次就能都背回来,现在每次背柴的那几个小歇台还能想起来,或地楞或石头或土埂。每年秋假我都要给母亲背二十多捆过冬柴,看着一天比一天高的小柴垛,摸着磨破了的背,苦累疼都跑了。苦难就这样陪伴着我成长……

请关注下集