策划制作/大地情深

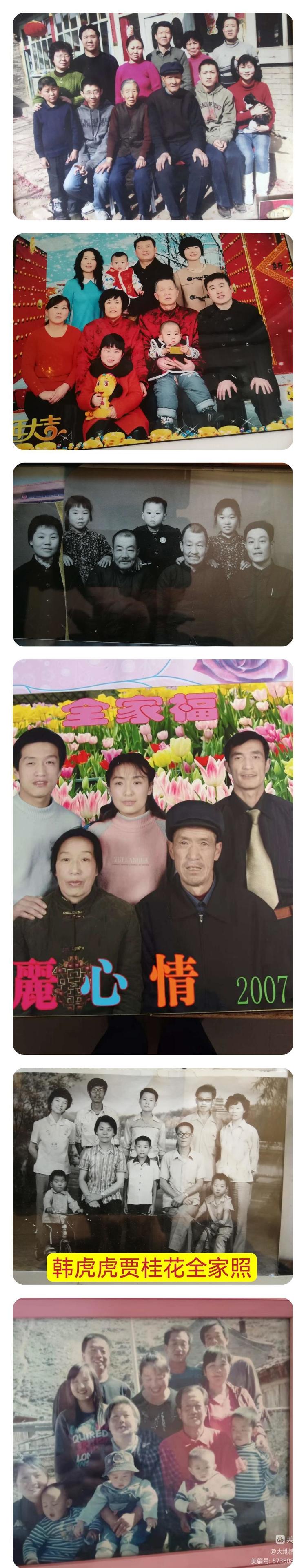

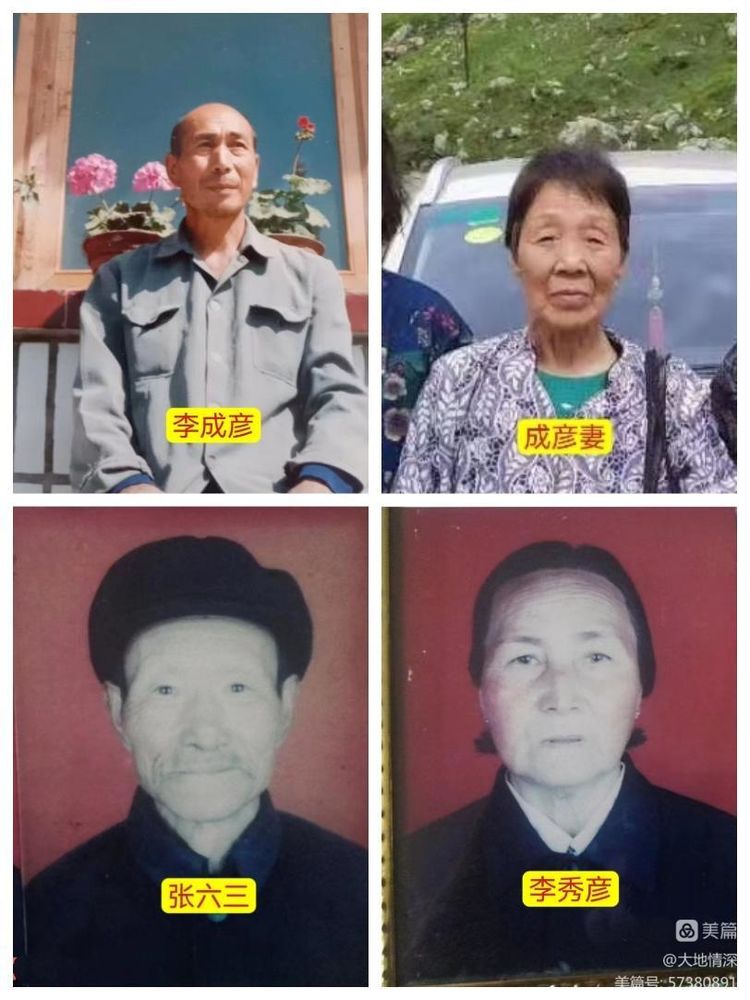

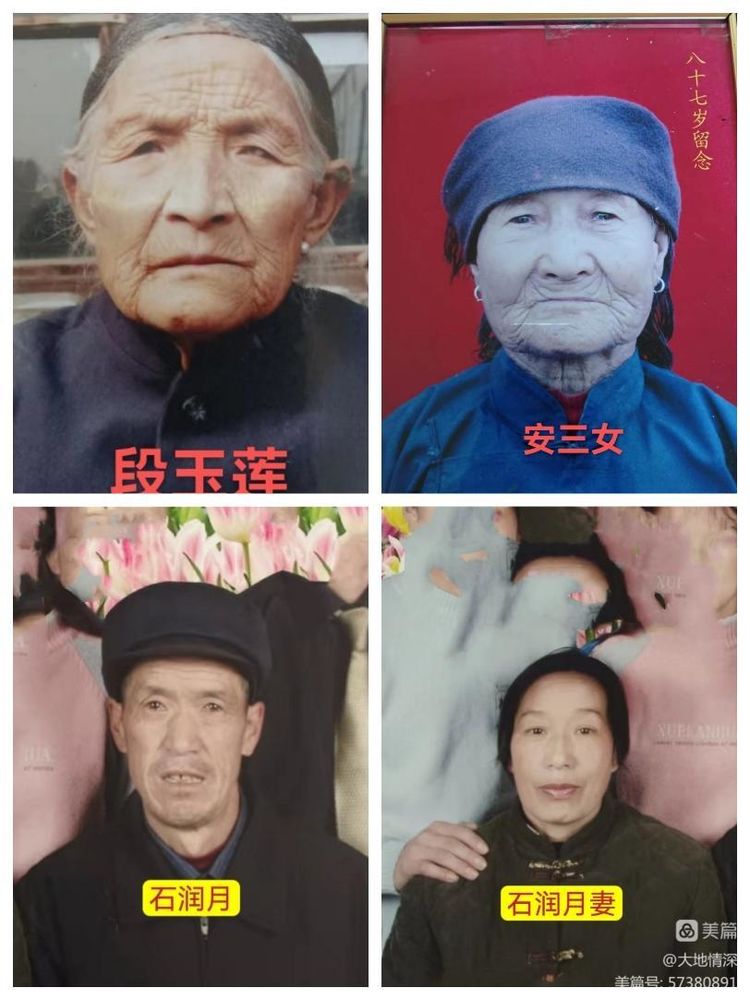

照片提供/占军 存堂 存怀 润月 贾桂花等部分村民和网络

原创文字/大地情深

策划制作/大地情深

照片提供/占军 存堂 存怀 润月 贾桂花等部分村民和网络

原创文字/大地情深

乡愁就是屋后的那棵老榆,儿时的那个滑冰场,树上的那些鸟窝,永远改不了的乡音;就是清明的那柱香,中秋的那轮月亮;巍巍矗立的那座座大山那条大河,更有那一呼即至的灵魂……

——题记

写在前面

首先感谢美篇抬举,将老朽《那山那水那故事》系列美篇2集加精。

在喜迎二十大,壬寅中秋阖家团圆之时,我也于今日迎来了75岁生日,欣喜的是这个四集美篇有两篇加精。丹桂飘香,四喜临门,感恩之余,抬头望明月,低头思故乡,真应了那句话:月是故乡明,人是故乡亲!

几天来我们领略了小村的山水风光、人文底蕴,本篇请跟我再次走进小村,看看那里的春耕秋收,特别是那神秘的起场仪式,也许你会不枉此行——并记住这个五台山下的小村,如果你有幸到五台山旅游,也可停停脚步,到这里望望。

春种

“立夏抢梁头”是小村人人皆知的一句话。

因为每年的春种之战就是立夏前从梁头地打响的!

说它是战,一点也不夸张。每到立夏前几天,是挂在山梁上一块块地抢种莜麦最要紧的几天。三更灯火五更饭,点灯时分疲惫还,被称为两头不见红,是最真实的写照。节令不饶人啊!

五十年代初,家家分得了土地,但耕种全靠人拉犁下种。犁,耕地之农具也。古人造这个字时,下边是个牛字,是牛拉的。但那挂在山坡上的地,却需要人拉。一张犁两个人拉,一个人掌犁,一个人下种,一具犁至少要四个人。一家能有四个劳力上手,在山村是很少的。所以,开春后最要紧的是寻找合伙人,几家联合起来干。这样的生产方式便决定了谁家也离不开谁家,谁家也不能独善其身。春种人力紧张,强度大,时间紧啊!

记忆中,鸡鸣五更,母就起床烧火做饭,天蒙蒙亮父亲就和两个哥哥、合伙的刘叔背着粪、犁、耙、镢头、种子、干粮和水出发了。梁头地都在高坡上,负重爬坡,步步登高。有一年,大约是七岁时我跟着父亲去了一次,只挎了一壶水,亲身体验过那分累和艰辛。背上压着几十斤重的东西,一步一步躬着腰上坡,浑身是汗,满头是水。 终于到地头了,撂下背上的重负,来不及喘口气,就的赶快擦粪、拌种,四处捡石头,安顿工具,编织磨梢等,四个人各有分工。尤其是这擦粪,臭味冲鼻不说,几耙下去几乎纹丝不动,拼的不仅是力气,更要有方法和耐心,直到颗粒和莜麦粒差不多才可撒起来均匀,好多时候还需直接用手搅、拌、搓。真应了那句俗语:不闻粪土臭,哪有五谷香?

那场景至今记忆犹新:两个拉犁的,手拉着手肩并着肩,躬着腰,拄着镢头,眼望前方一步一步前进。一垄过去,还的用镢头在地边刨开一尺多,抖去杂草,为下一垄放犁。掌犁的几乎一直弯着腰,深浅行距都由他掌控。后面下种的,人们叫抓粪的,身挎一个拌了种子和粪叫笸箩的筐子,边走边两手均匀的撒种,腰间还用绳子拖着一个磨靶,把种好的地磨好……

看的出每耕几垄拉犁的人就满头大汗,掌犁的就要伸伸腰喘喘气。

我们的祖祖辈辈就是这样一辈辈如牛似马地躬耕着一垄一垄的土地,艰难地生活着劳累着!

都说谁知盘中餐,粒粒皆辛苦!其实何止是辛苦?是过快地燃烧着他们的生命!

梁头抢下来了,接着就是平地的土豆下种。一样的高强度,不一样的是切土豆籽种,需妇女们的上阵和更密切的合作。一个整土豆,要切出尽量多的有生芽孔的小块作种,大了不行,小了不行,有缺陷的不行,必须是有经验的人才行。所以每当一家开犁要种时,一声招呼,街坊四邻都二话不说而来。很多时候是一家切完,立马到下一家,下下家。

人们就这样一代代互帮互助着,春种就这样忙碌着……

“八月秋忙,秀女下场”

山村的秋天来的分外早!每年处暑时节,平川的庄稼还在做最后的努力——发奋出穗,所谓处暑不出头割了喂老牛,大概谁也不想被喂了老牛。而大山深处的气温就急剧下降了,到白露时节,老天爷说变脸就变脸,说不准就霜冻降临,狂风大作,万物萧杀,故有“山怕白露”之说。此时种在高坡已成熟的莜麦,一怕大风摔掉籽粒,更怕冻死。而冻死的莜麦,即使收回来质量也大打折扣了,所以这又是一场龙口夺食之战!

磨刀不误砍柴工,这时每家傍晚都可以听到霍霍的磨镰刀声。甚至小街几处人多集中的地方,也有公用的大块磨刀石,附近的人家还主动放一盆水供大家磨镰刀用。集体化后,人们出工前更在这里等候队长分配,索性就磨了又磨。

割好的莜麦,要一捆捆码好,风吹日晒半个多月后背回场面成垛。背莜麦,叫人们叫背田,远处的地,天不亮就得出发。上午背下午背,一天背好几次。说到场面,收打莜麦需要大点的场地,解放初,全村有场面的人家很少,我们家父亲和两个哥哥用了好几年的时间,才在河畔一篓一篓背土,背出了全村第二个大场面。每年这时,父亲常含着大烟袋望着一天天高起来的莜麦垛,看的出脸上挂满了欣慰。我曾问父亲垛起多少个莜麦了?父亲总是说,不如你成禄大爷的多。二哥却瞪了我一眼说,“不能问”。后来我才知道,这里有条禁忌——莜麦没全背回来前不能问多少。期盼丰收的梦是不能被惊醒的!

我没割过莜麦,十三四岁的时候星期天帮父亲给生产队背过。大人们一次可背十五六个,父亲只让我背四五个,说怕我下坡遄坏了腿。

春种是背着沉甸甸的粪上坡,秋收是背着上百斤的莜麦下坡,父亲他们那代人就是这样用两只脚,上上下下仗量了一辈子,用压弯了的腰下下上上背出了一垛垛莜麦,一家人的生活!

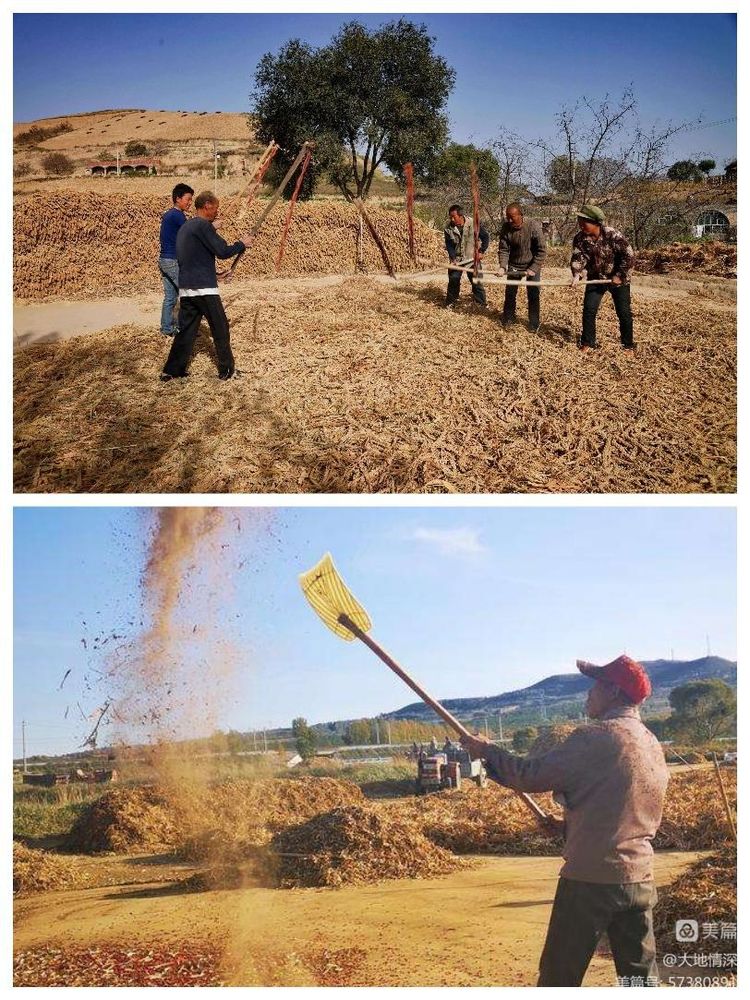

莜麦收打先要平整场面,两个人拉一石磙磙好几天,等到洒水成冰的时候,才能铺上莜麦打冻场,这也是需几家合作才能干的营生。早早起来铺场,饭后十几个人排成两排,面对面,挥动槤枷,一起一落,开始拍打。几个场面“噼啪,噼啪”有节奏的槤枷声此起彼伏。来劲时,后生们甚至来一场心照不宣的比赛,节奏更快,响声更亮,响彻山村。声声是丰收的喜悦,是满怀的希望!

翻场——再打——出秸——成堆

如此一场接一场,粮堆一天天在增高……

要扬场了,需老天爷刮风配合,不能乱刮风。扬场是个技术活,扬的要撒开,要准确,远了不行,近了不行,还要均匀;用扫帚扫的,挥动扫帚,重了不行,輕了不行。一铲扬起,随风吹动,要籽是籽,壳是壳,落地准确;一扫帚下去,要籽在芒去,泾渭分明。

学问大吧?

要起场了!这是一个大喜的日子,家家都要备酒席,吃油糕,邀亲朋人,开新仓!

一个隆重而虔诚的起场仪式即将登场!说句悄悄话,这里女性禁入!

在高高的粮堆两旁各站着一排手持大口袋的后生们,正面端端正正放着一只大斗,一把长尺,一尊香炉,一把高香,一叠黄纸,一盘有红点做供品的馍馍。

父亲面对粮堆,虔诚地焚香、烧纸、磕头……

三声爆竹后,父亲手持大斗从粮堆上满满的装了一斗,用大尺摸平,站在两旁的后生们拉长声高喊,“起场了!起场了!”

悠扬的喊声,在山谷中久久回荡……

喊声落时,手持口袋的后生们一个接一个走到粮堆前,等装满口袋,一手紧握袋口,一手扶着肩上的粮袋大步给家里送去……

一袋,两袋,三袋……

粮仓越来越满,粮堆越来越低。

要清场了,场底不能全清完,总要留点,据说是我们家的老规矩——给山神五道的!

说到山神五道,该赶紧拜拜保佑了我几十年的这位老神了!

山神?何方神圣?据《封神演义》,自然是姜子牙封的黄飞虎了。但神州这么多的山,黄飞虎怎能顾的过,于是就有了他统领下的五岳各一之山神,在老百姓的眼里,他们和土地、城隍诸神一样保护着一方百姓。自然这是先辈们美好的理想!

小村的山神庙虽说寒酸,但大山里香火最旺,连关老爷也让他三分。且不说春节元宵节家家都来焚香烧纸,庙前的旺火一燃就是一两个小时,更重要的是不少人家都请戏班来唱愿戏。小时候我不懂“愿戏”是什么,后来才知道这是人们许下愿,请戏班专门来还愿答谢山神的。这样的愿戏,供品丰盛,花费自然可观。即使是这样人们也心甘情愿,传了一辈又一辈……

走题了,打住。

秋收的新粮留点给“山神五道”、飞禽走兽,这就是中华文明!

小村往事是与非

——你叫我怎么说

少小离家老大回,乡音无改鬓毛衰。

儿童相见不相识,笑问客从何处来。

这是唐贺知章脍炙人口的一首诗。

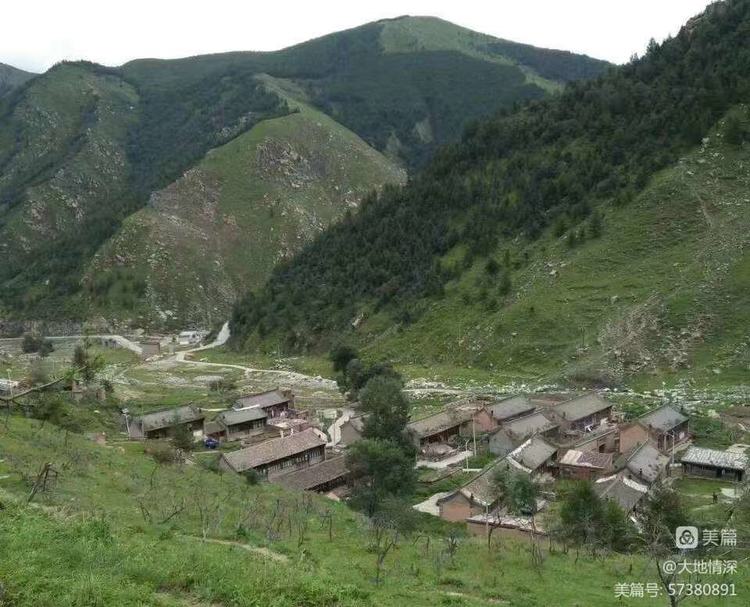

贺老头回乡,见到了“相见不相识,笑问客从何处来”的儿童,去年我也回了次小村,呈现在我面前的是:房已夷为平地,人已四处飘零,街也荒草萋萋,河水没了咆哮,小溪没了踪影,只有那棵老榆孤独地守候着!

站在废墟上望去,鹰嘴崖好像低了许多,二下坡茂密的森林也露出了片片荒坡,神圣的山神庙不知去向,只有那条大道依稀还可辩认……

“庙院呢?”

“早被卖了!”

“连神仙都敢卖?”

“神仙斗不过人民币!”

我无语。

“南场那么多好的房也拆了?”

“不拆怕你还回来”

“有人想拾蘑菇刨药材哪里住?”

“没人考虑那么多”

我无语。

“搬走的人家到了新地方分点地吗?”

“哪有地!”

“那他们怎生活?”

“自己想办法打工”

我无语了,索性拔开荒草向我家的方向走去。那步急迫而沉重,那心滚烫而欲出。左拐右弯,终于在一处处坍塌老屋的废墟中,找到了我们家的那个平台小院。拨开荒草,几块裸露的大石头跃入眼帘。就是它!就是它,我曾天天摸着它出出进进的那块大石头还在。

你还好吗?六十年了,你还倔犟的坚守着我们的家园,风沙没把你掩埋,勾机没把你捣碎,莫非你还记得六十年前父亲八抬大轿请你镇宅的初衷?

大石无语,

我亦无语。

回头环视了一下那熟悉的残垣断壁,父亲的身影,母亲的唠叨,墙头的南瓜,似乎还扑鼻的饭香味……

世事无常,往事不堪回首!

挪动着不舍的脚步,我来到了黄崖(埝)处,这里曾经香火很旺,全因一尊大仙在此高坐,保佑着过往的村民。我虔诚地鞠了一躬,向前走去。抬头望去,一处旧房尚在。

“那不是永存的房吗?”

“是。那年拆房时,他以有群羊才挡住没拆”。

阿弥陀佛,我心里默念着。

“永存这会在不在?”

“那不是,西坡上正放羊”

抬头望去,一群羊如星星点点撒落在山坡……

小村整体移民了,一群羊和他的坚持才保住了这三间老屋!

原来民已四处漂零,但小村建制还在,有村长有支书,但村已不村。漂出去的人们尽管国家给补助了些钱,有简陋的居所,但失去了养育他们的土地,生活没有稳定的来源,所以每年都有返回来拾蘑菇刨药材的。房已拆,宿无着。他们等待着……

我也祝愿着:面包会有的,房子也会有的!

小村拆迁现场——难舍那座小房,难断那几百年的根。

解放后历任支部书记

张先生沟村大事记

(1937年——2017年)

●1937年9月29日寇占领繁峙,10月短暂西撤。11月繁峙抗日民主政府成立,1938年繁峙再次沦陷。1940年因汉奸告密我村地下党员安樊福鱼、石三喜被日寇杀害。安记柱被置于上街柴垛中活活烧死。

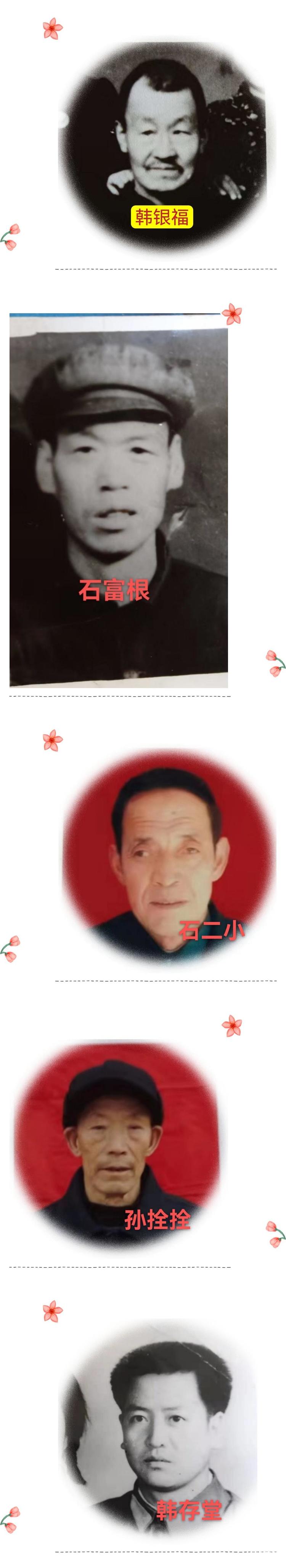

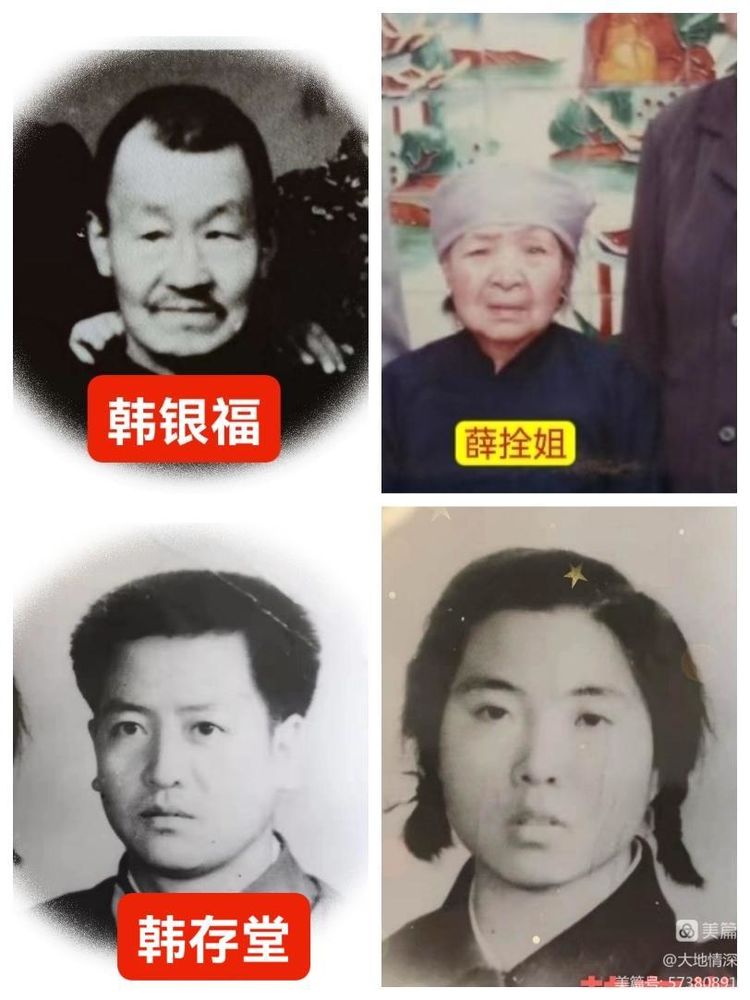

●日寇占领期间,一次韩银福为给党组织传递情报,被日本人从岭底抓获,严刑拷打,被灌冷水两桶,事后只好头朝下吊起来排水,落下了终生胃病。石富根为给区小队碾造炸药,几乎炸伤。

●1946年前,全村地下党员有:安记柱,孙眉锁,韩银福,石三喜 ,樊福鱼等。

●1946年7月繁峙解放,小村也迎来新生。

●1950年土改,村民按人口分得了土地。

●1950——1958年,全村先后经历了土改、互助组、初级社、高级社、人民公社。历任支部书记:孙眉锁,韩银福。

●1949——1950年办起第一座学校。

1956年全村开始扫除青壮年文盲,成效显著。

●石文盛、冯䚌是解放后全村第一代完小毕业生;石长根、刘记堂、李臭臭是第一代国家正式工人。石二营是第一批义务兵。50年代中韩海元、韩虎虎、贾桂花正式成为县剧团人员。

●1954年全国实行计划经济,村民开始使用布票、粮票、棉花票。至1983停止,历时三十年。每人每年布票一丈八尺,棉花1.5斤。

●1958年大跃进,人民公社,村民称社员。全村有两个生产队。59年全村办起了公共食堂,社员从食堂领饭吃。60年解散。

●1960——1962年连续遭旱灾,为三年困难时期。村民生活极为艰苦。

●1962年开始,村民为自救偷偷在桦林塔、西坡、小掌沟等地方开垦小片荒地,生活困难得以缓解。

●1963年,冯覣考入忻县师范,是全村第一个中师生。

●1966年文革开始,村里也出现了给老师、干部,甚至给家长写大字报的现象。

●1980年至1985年,国家实行退耕还林,时任支部书记韩存堂大队长石恩恩带领村民,在东脸、西脸、后梁、西坡等地植树1200余亩,获林权证的1100亩,待发的100余亩。

●1983年建学校四间,翻新了烧毁校舍,和围墙大门。学校成了全乡最好的学校。

●1984年从五里外的狮子坪架设了高压线,结束了几百年点灯用油,磨面人推磨的历史。

●1984年,埋设管道1000多米,建蓄水池水塔,实现山村用上自来水。

●1984年冯向荣考入山西财经学院,是全村第一个本科大学生。

●2017年全村拆迁。

说明,本大事记大多以编者记忆和热心村民提供编辑,仅供参考。

感你的光临,感谢美篇成就了一个耄耋老人的宿愿!