E111.贝木:《北洋画报》的创办者--冯武越

原创 贝木 湘冯文化 2023-03-10 23:36 发表于海南

20世纪初,天津出版的画报众多,但都是短命的,无论是1907年出版的《醒俗画报》,还是之后出版的《人镜画报》、《天津两日画报》、《全球画报》、《民辛画报》、《正风画报》等,都是昙花一现。直到1926年7月7日,一个叫冯武越的创办了《北洋画报》,才彻底改变了天津卫的这种窘况。冯武越(1897-1936),名启缪,广东番禺人,笔名笔公。其父冯祥光(字玉潜,号斗山)曾留学德国,历任闽浙总督文案、晚清政府驻巴拿马、旧金山、墨西哥、德国、新加坡总领事,为人慷慨豪侠,在外交界颇有声望。他的叔父冯耿光曾任“中国银行”总裁,与京剧名伶梅兰芳交好。

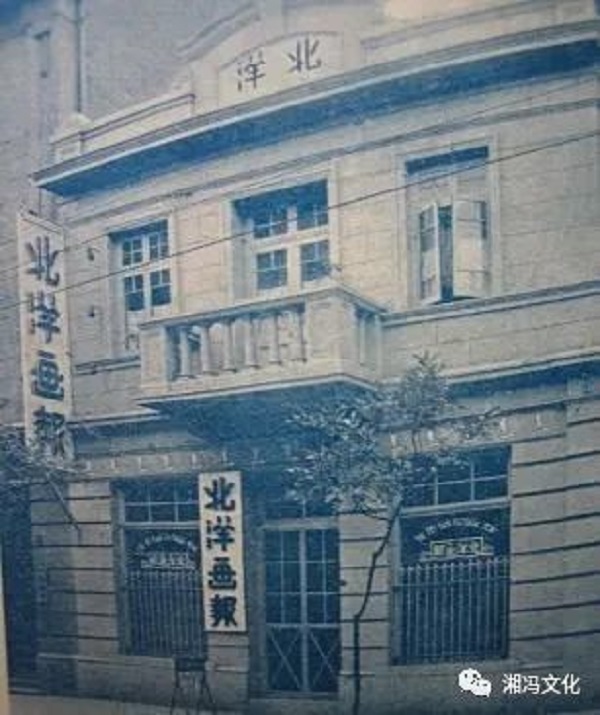

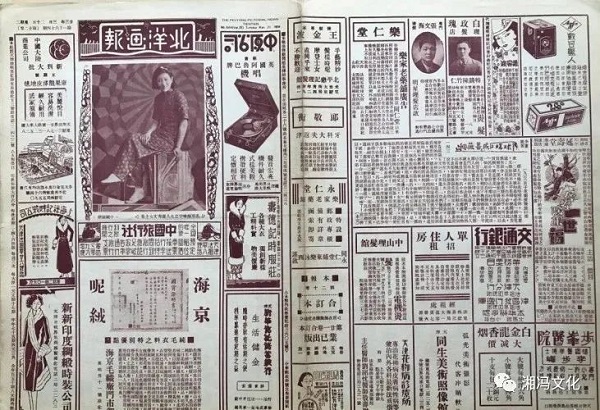

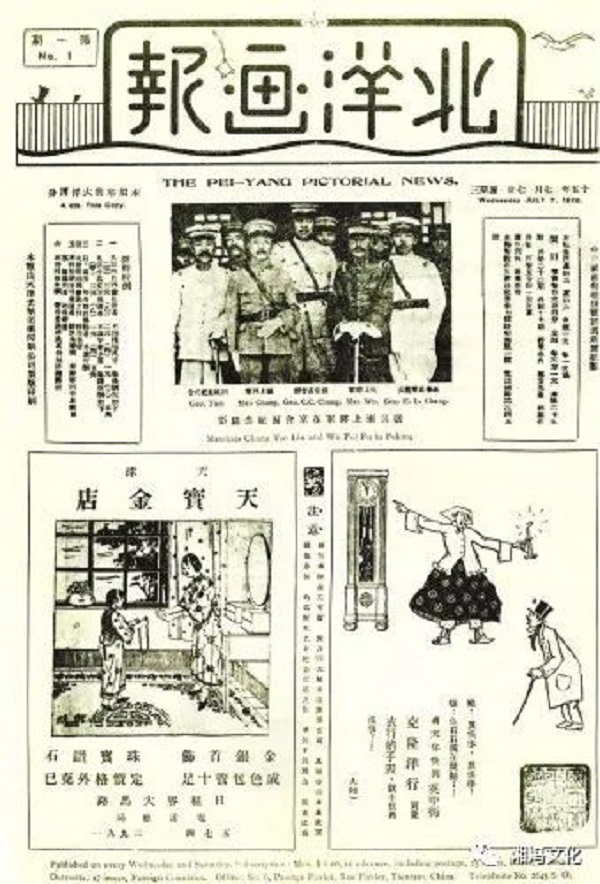

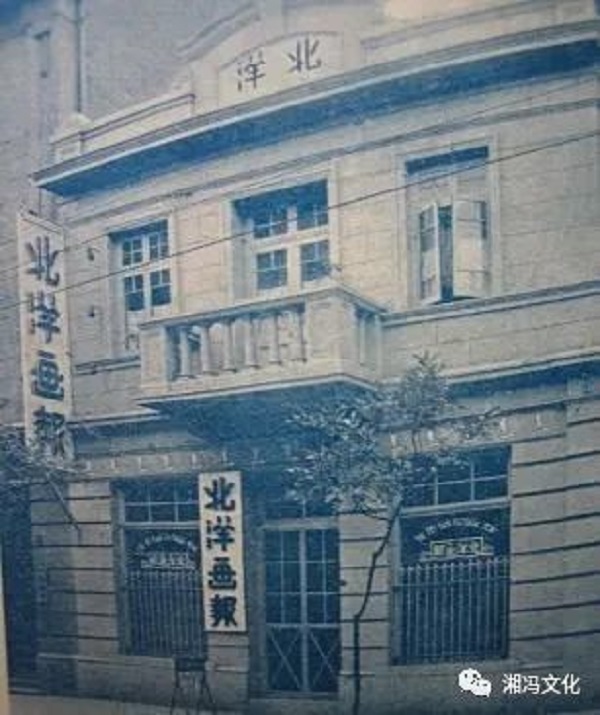

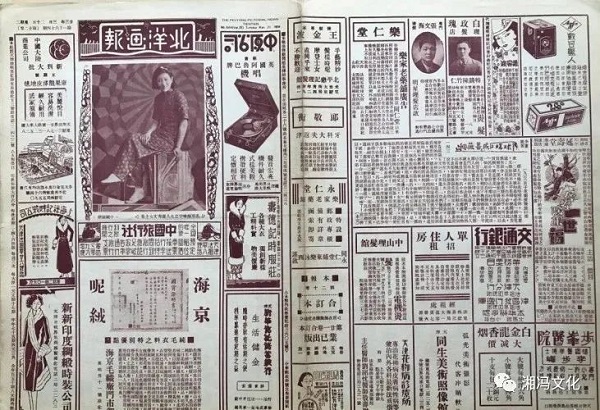

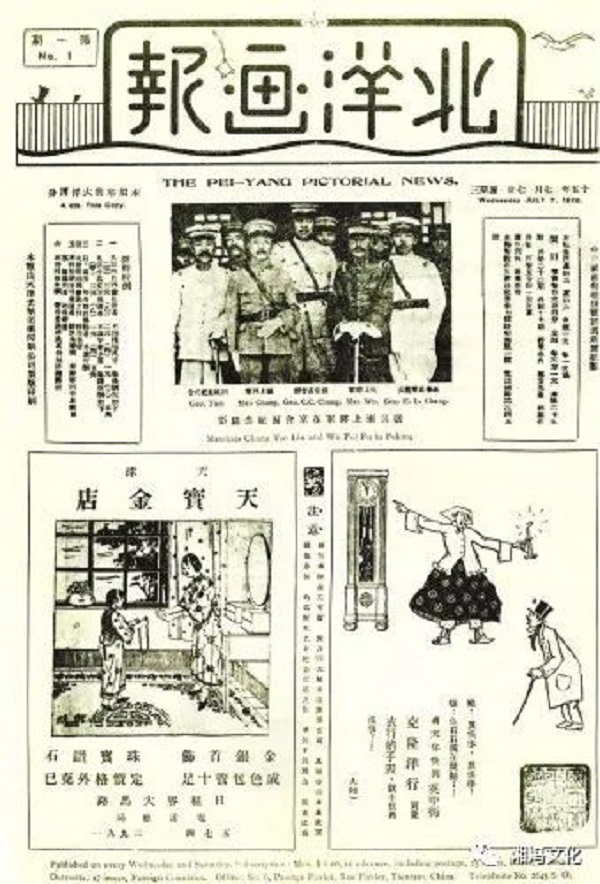

冯武越自幼随父游学海外,16岁时赴法留学,后转比利时、瑞士学习航空机械及无线电技术,学成后遍游欧美实习考察。1921年学成归国后,进入北洋政府航空署,历任航站管理讲习所机械科教官、编查科中校科长、技正、航空名词审定委员会委员、《航空月报》总编等职。后来任农商部咨议、京畿卫戍司令部少将参议,一度成为时任京畿卫戍司令张学良的法文秘书。不久,冯武越与赵绛雪结为伉俪。岳父是北洋政府交通部次长赵庆华。冯赵绛雪有个妹妹赵绮霞(赵一荻),通过姐姐姐夫认识了张学良,后来死心塌地爱上了已婚的张学良。甚至不惜断绝父女关系,与张学良私奔到了奉天。冯武越是个典型的工科男,却对美术情有独钟,曾在留学期间选修了西洋美术,与后来的国画大师徐悲鸿成为至交。性情率直、不屑随俗俯仰的冯武越,斡旋于官场,其实有些无奈。1921年,他创办了北京最早的画报《电影周刊》。三年后,他又独资创办了《图画世界》月刊,以“时事”“艺术”“科学”三大门类、六个大字为宣传口号,被誉为“可媲美欧、美、日画报”。但该刊仅出了三期,就因直奉战争爆发、交通不畅、销路中断,导致严重亏损而作罢。在冯耿光、张学良及冯赵绛雪的支持下,1926年7月7日,冯武越续写《图画世界》未竟之笔,创办了以“传播时事,提倡艺术,灌输知识”为宗旨的《北洋画报》。在发刊词中,他阐述了要将画报办成国内首家,囊括时事、美术、科学、艺术、游戏、图画、文字等诸多信息内容于一身的刊物的雄心壮志。在后来的办刊过程中,冯武越也是按照这个思路推动《北洋画报》发展的。《北洋画报》社址在法租界蓝牌电车道北23号路(今和平路滨江道附近)。中国上世纪二三十年代社会生活的众生百态鲜活生动地呈现在读者眼前。军阀、政要、富绅、名伶、贵妇、名媛,照片、图片、书画、诗文,南北东西、中国外国,政治、军事、经济、文化古迹、风土名胜、文体活动,内容丰富多样,形式轻松活泼,原汁原味地反映出当时的社会风尚。

《北洋画报》四开四版,道林纸,铜锌版印刷,甫一问世,即成为天津乃至整个华北地区最大的娱乐性画报,影响力遍及全国,有“华北第一画刊”之誉。 画报初为周刊,继改为三日刊,最后为双日刊。从1926年创刊,到1937年7月29日因财力不支停刊,存在时间长达11年,先后出版共计1587期,总信息条目47000余条,并于1927年7月至9月间另出版副刊20期。成为近代中国北方画报中寿命最长、发行量最大的画报,被誉为中国传媒界的“北方巨擘”。冯武越不但亲力亲为办画报,而且还潜心研究画报的前景,他在《画报谈》、《“北画”真正价值之所在》等文章中,认真梳理了中国画报的发展历程,检讨了画报业的不足,阐述了自己的办刊理念。那就是不简单以生动直观的摄影图片哗众取宠,而是在图片新闻和简短的小品文之外,结合时事和热点推出了许多重磅消息。1924年11月,末代皇帝溥仪被赶出紫禁城,之后于1925年2月秘密逃至天津,在日租界张园寓居。1926年11月12日,《北洋画报》以《溥仪出走纪实》为题,报道了他被逐出宫后从北京到天津的全过程。1928年6月,黎元洪因脑溢血在天津去世,《北洋画报》随之全程报道了这位著名的民国大总统的身后丧事料理。此外,陆小曼与徐志摩成婚、鲁迅在北平师范大学演讲等内容,也都见诸于报端。

为了把《北洋画报》办得更好,冯武越曾与香山慈幼院的知名机械师朱君复合作,试制新型排字机,以节省排版时间。只可惜仅制成了装字模的弹簧匣子,就因各自忙碌公务而暂停。当时天津卫还有《天津商报画刊》、《中华画报》、《星期画报》、《北晨画报》等,这些画报无论是在编辑形式、版式设计还是内容表现上都竞相模仿《北洋画报》。冯武越别出蹊径,寻求突破,约集王小隐、吴秋尘等报人联合创办中国第一份八开两版《图画日报》,于1932年1月1日与读者见面。冯武越的办刊理念,超越了当时多数的国内同行。以至于近百年之后的今天,仍有传媒院校与学者以冯武越及《北洋画报》为研究对象。天有不测风云。1932年1月6日晚上,冯武越突然接到从北平打来的电话,得知父亲当日午后在东四牌楼大街上步行时遭遇车祸。他连夜乘火车赶到北平。父亲终因伤势过重而不治身亡。他的胞弟冯至海闻此噩耗,从外地赶到北平,因过于悲伤而一病不起,是年8月10日辞世。接踵而来的变故让冯武越迭遭重创,旧病复发,只得暂时停止工作,去北平西山及广东番禺养病。1936年1月19日,农历春节的前五天,年仅39岁的冯武越病逝于北平德国医院,永远告别了他的读者。

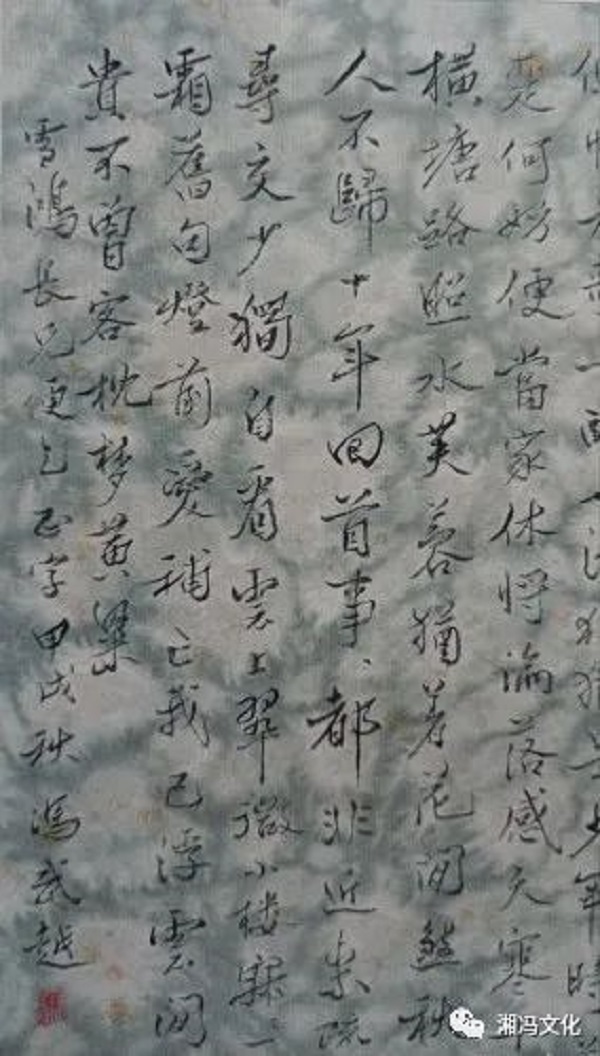

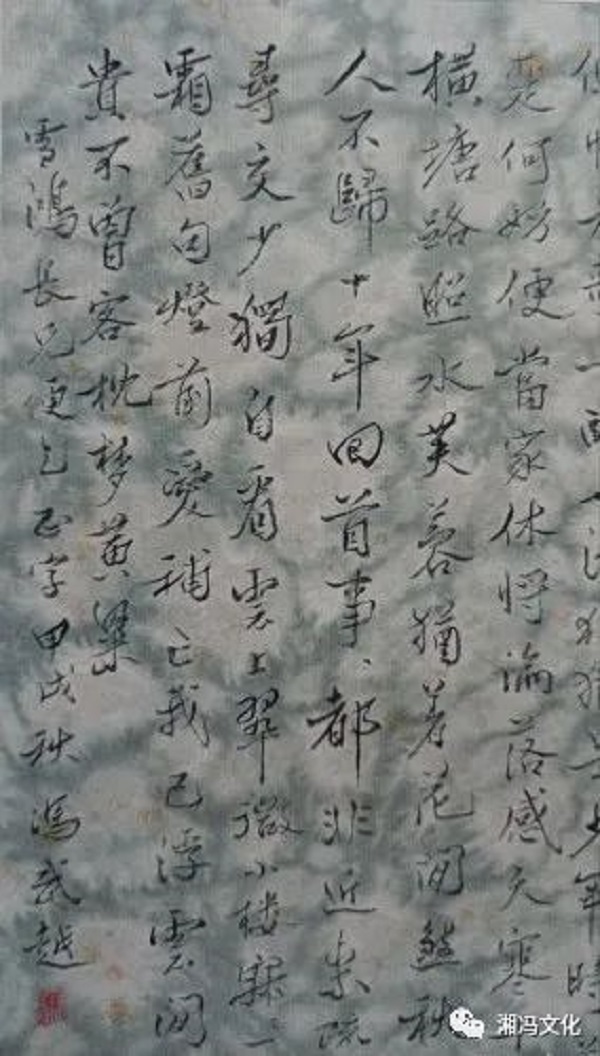

冯武越病逝后,《天津商报画刊》出版了“追悼武越专页”,《玫瑰画报》出版了“画报先进冯武越先生纪念专页”,平津两地数十位社会名流撰写追思文章、挽诗、挽联,情真意切,令人动容。天津造币厂厂长李壮飞和友人唐兰合撰了《冯武越先生小传》。冯武越的妻兄赵道生所撰挽联概括了冯武越之生平:

一生好清勤,专意精研学术报章,创始图画流传,正冀编梨成名著;

十载常聚集,处闻驾驭仙游往迹,难追典型足式,所欣继起有佳儿。

而冯武越一手创办的《北洋画报》,对于冯武越之死,却没有一个字的表述与哀悼。这个谜,至今也没有解开。

《北洋画报》的经费最初由叔父冯耿光与连襟张学良资助。1931年“九一八事变”爆发后,张学良不再投资,办刊资金告罄。抗日战争爆发,《北洋画报》宣告停刊。《北洋画报》是中国现代历史的一扇窗口,该刊对研究中国现代传播史和中国现代史有一定的参考价值。特别是对研究京剧、电影、画报等艺术及近代书画艺术、书画教育、体育诸方面,亦有一定的史料价值与学术价值。冯武越,在中国现代出版传播史上,留下了厚重的一笔。