N506 【人文繁峙】历史记得你们(二) 乡贤霍岳(下)

- 发布日期:2023-06-18 10:56:11

原创 韩全虎 繁峙作家 2023-06-18 06:19 发表于山西

乡贤霍岳(下)

《历史记得你们》编撰组

顾 问 李宏如 孟元勋 钟文秀

成 员(按姓氏笔划为序)

马 克 王国芳 王志秀 王俊英 田秀昌 冯 覣 冯占军 齐大春 陈晓云 赵 寒 席国隆 高世中 康所平 寇鹏杰 曹桂佛 韩全虎 韩眉平 温茂德

写在前面

历史就是过去的人和事。

五台山下的繁峙,汉为葰人、卤城,金称繁畤。山巍峨水荡漾,新石器时代就有人类活动。滹沱河贯东西,人杰地灵,物阜民丰。今日之繁峙是数千年来,一代代子民艰苦奋斗,甚至流血牺牲的结果。国有英雄,邑有榜样。翻看邑志,春秋有解扬,金代有胥鼎,历宋元明清,志士英雄灿若星辰。

回望历史,前贤不远,后昆接踵。

在可望的百年,论事,这里一样“天翻地覆慨而慷”,人民翻身解放,由贫变富成小康,沧海桑田,山河变样;论人,一样有为了这块热土浴血奋战,逝后骨灰撒在这里的人;有乐施不倦大爱万里的人;有倾情地方文化用双脚丈量400余村庄抢救文物的人;有勇于改革三晋第一个“吃螃蟹”的人;有带领群众艰苦奋斗共同致富的人;有退而不休奉献余热的人;有一身正气两袖清风的人;有为了这块曾经的戎马奔驰之地,亦遍沐诗书之风而艰辛耕耘的人……

事刻在滹源大地上,人活在百姓心中。在历史的长河中,也许他们只是一朵浪花,但在不同的年月,却感动并继续感动着繁峙人民。他们不是完人,但是好人——为繁峙社会经济文化发展做出过突出贡献的好人。

他们有的已经故去,但或官或民,都是“勋业灿于当时,道德鸣于斯世”之人。历史是人民创造的,他们是人民的领头人。

历史不是任人打扮的小姑娘,求实务真是《历史记得你们》的生命,在他们丰富多彩的人生大剧中,仅择其大者要者,甚至是一二片段,列其贡献,讲其故事,无意也无力述其全部。

古语,有德不彰,抑亦君子过。《历史记得你们》力求记百姓口碑,录民间声音,面向老百姓,拾正史之漏之短,补史家之缺之简,为历史而作,彰其功德,扬其精神,让历史记得他们!

憨陀 癸卯夏

霍岳

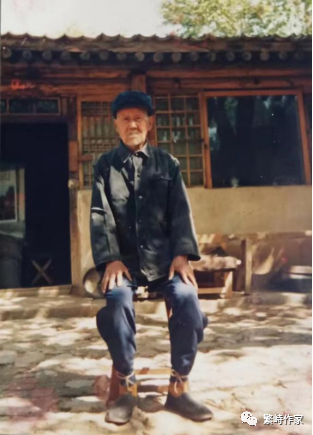

霍岳,1900年10月生于山西繁峙县岗里村,1949年迁居小砂村。1948年10月参加工作任小学教师,1965年大砂学校退休,1982年改为离休。繁峙县政协第三届、第四届、第五届委员。1993年6月去世。

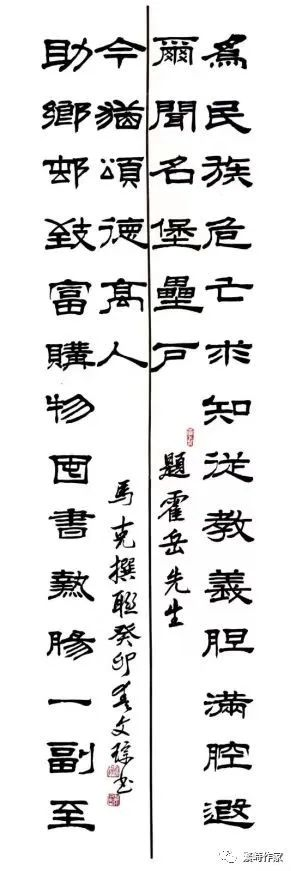

题霍岳先生

马克 撰联

为民族危亡,求知从教,

义胆满腔,遐迩闻名堡垒户;

助乡村致富,购物囤书,

热肠一副,至今犹颂德高人。

乡贤霍岳(下)

韩全虎

一九八四年早春,繁峙县的一个小小村庄里,发生了一件非同寻常的事。霍岳,一个普普通通的离休老教师,他的名字相继在《人民日报》《光明日报》《山西日报》的显要位置出现,山西人民广播电台和山西电视台也曾不止一次地报道了他的事迹。这年,他还光荣地出席了省、地两级离休干部代表大会,被评为省、地模范离休干部,受到表彰,县委、县政府决定将他的事迹载人正在编写的《繁峙县志》,以传后代。

他在自己平凡的一生中,用具体行动诠释了人生的价值。

一段三朝生活史

霍岳今年八十七岁,出生于清政府行将灭亡的年代一九〇〇年。在生命的历程中,他虽然度过了八十七个春夏秋冬,但显得并不怎么衰老,满是银丝的头上经常戴着一顶草帽,两眼不花,印满蝇头小字的报刊书籍,依然一看就是几个小时;那张没牙的大嘴,经常是乐呵呵的,在他心里,好象总是有着笑不完的喜事,他那满是皱纹的脸上,既有受苦受难的痕迹,也有饱享幸福的记忆……

一九一〇年,刚满十周岁的霍岳踏进了私塾的门坎,《四书》《五经》他念的滚瓜烂熟,但是,当时这些启蒙必读的书本,并没有使霍岳悟出人生的真谛。以后,虽然进入了国民小学、高小,这里的教材较之私塾虽有不同,但也同样满足不了青年霍岳的求知欲望。于是,高小还没有毕业,他毅然当起了“教书匠”。由于霍岳向学生们灌输新思想、新观念,而受到了残存的封建势力的非难,迫使他离开了自己酷爱的、刚刚迈出第一步的教书生涯,回到故乡“躬耕垄亩”,务农养家。

一九三七年“七七”事变后,日寇侵入华北地区,地处五台山北麓的繁峙一带成了八路军的抗日根据地。这时,年近“不感”的霍岳积极参加抗日活动,他的家成了“堡垒户”,经常有抗日干部在这里住宿、开会,他也经常为八路军、游击队送信、放哨,成为抗日积极分子。

一九四六年,繁峙县解放,古老的大地焕发了青春,年满四十六岁的霍岳又一次萌发出春芽,经政府批准,他第二次走进教师行列,成为一名光荣的人民教师。在不到三平方米的讲台上,他辛勤耕耘,为祖国的建设事业培养了一批又一批的人才。

一九六六年,年近七旬的霍岳办了退休手续,一九八二年改办为离休,在人们认为可以颐养天年的岁月里,走出了自己的为人民服务的道路。

一爿家具出借店

霍岳退休以后,回到了自己祖辈居住的小砂村。然而退休后的生活对他来说没有一点轻松感,有的只是窒息,压抑。“文化革命”的动乱,他深恶痛绝,但自己没有回天之力,田园的荒芜,虽惨不忍睹,但自己没有三头六臂,令他一筹奠展。可平时乡亲们婚丧嫁娶,生活用具的不足,使他找到了用武之地。他想,自己是个退休教师,每天不干任何事情,还拿着一份工资,生活虽不富甲一方,但比起乡亲们,总算高人一等了,与其这样无功受禄,还不如办一点造福乡里的事情,为他们排忧解难,也使自己有一点精神寄托。于是,他便拿出了自己积攒多年的一千多元钱,购买了人们经常使用,但又不需大量置办的盘、碗、盔、盆、桌、椅,板凳等家庭日常用品和锹、䦆、锄、镰、箩头、簸箕等劳动工具,无偿地借给乡亲们使用。他边出借,边购置,老乡们缺什么,他就买什么,家具越买越多,把三间房子和一个不大的院子放得满满的。二十多年来,他共购置了二千多件家具,价值三千二百多元,出借二万多人次,方便了成千上万的农民,但他自己却过着十分俭朴的生活。他一个月六十多元的工资,老伴早已去世,儿子、儿媳、孙子等都在外地工作,每年都要接济他不少钱,生活本来可以过的宽裕一些。但他却常年省吃俭用,把省下来的钱全部用在了添置家具上。

有一次,一个农民办喜事,要借三十桌饭的餐具,霍岳一整点,还缺二十个盘子,他让这个农民拿上别的餐具先走,自己匆匆奔到村供销社。没一袋烟功夫,便把新买的二十个盘子送到了这个农民家中。村里的一个青年想出个难题,霍岳的家具到底全不全,挖空心思地想出了一个主意:“霍老师,我买回一味中药,要分成两次吃,请借一下秤用用。”

“称药可不能用秤。”霍岳认真地回答。“那用什么呢?”“用戥子。”

“我急等着用,到那里去找戥子呢?”青年装作着急的样子。

“别急,我有专门称药用的戥子。”霍岳说完,返身进里屋取出一个崭新的戥子,递给这个青年,并教给他使用的方法。这个青年信服了,以后他逢人便讲,霍岳家是个百宝箱,比杜十娘的还要齐全,要什么有什么,要多少有多少。从此,霍岳家门前的人多起来了,附近十里八乡及邻县的一些群众,都来这里借用具,群众亲切地把它家称为“家具出借店”。

十多年前,小砂村还没有通电,村里的碾磨少,农民们碾米磨面十分困难。霍岳看在眼里,急在心上,他不顾自己年高体弱,多次步行到代县峨口镇联系,用二百多元钱买回了石碾石磨各一套,安放在自己大门外,供人们使用。以后村里通了电,人们虽不用石碾石磨碾米磨面了,但还经常在那里轧烟叶、食盐、辣椒等,继续发挥着它的作用。

小砂村的水井虽然不深,而历来都用手吊,一不小心,水桶就会掉在井里,无法捞取。霍岳便花了三十多元钱,买回了木杆和铁钩,自己动手做了一个“捞杆”,并连夜安置于井台之上,以备不时之需。

总之,群众生活生产上用得着的东西,他都想到了。

一个致富铺“路”人

一九八二年,春节刚过,改革的春风吹遍祖国大地,摆脱禁锢的农民,开始在致富的大道上迅跑。习惯了早睡的霍岳失眠了。夜已经很深,他的屋里还亮着灯,登载着中央一号文件的报纸,已经看过不知多少遍了,此刻,他还在认真地阅读着。农村实行联产承包责任制后,农民的生产形式发生了根本变化。在这种情况下,他霍岳能为农村改革做点什么呢?种庄稼,力不从心;跑运输,腿脚不行;搞副业,没有专长。思来想去,他觉得还是应该发挥自己的优势,扩大“家具出借店”的范围,帮助农民致富。

农民独立经营自己承包的为数不多的土地,四季应时农具必须样样俱全,但有些农民由于财力、人力所限,不一定都能办到,于是他便购置了一些工具准备出借给农民。春季,他购置了平车、犁、耧、碌碡等农具,供农民送粪播种之用;夏季,他及早把新买的锄头挂在窗户下,供一些粮食专业户雇临时工时使用;秋季一到,除了添置镰刀之类的农具外,还把三块大磨石放在村口、街头,以备农民们收割庄稼时磨镰使用,刚交冬季,他又置备了铡草刀,以解决饲养大牲畜的农民切草无刀之忧。

在实践中,霍岳发现实行责任制后的农民,往往为了赶节令而起早搭黑地下地劳动,自己年纪大了,耳朵又有点背(聋),有时睡实了,听不到叫门声,影响了一些借家具农民的劳动。为了解决这个问题,他在房檐下吊了一个铃铛,上面系了一根铁丝,通到大门外面,借家具的人只要在外面拉动铁丝,铃铛一响,他就出去开门。

霍岳有时也要外出,为不致耽误借取,他便写了条子贴在大门上,说明自己的去向和回来的时间,以便借者不再扑空。同时,他还在自己的大门洞壁上掏了一个小洞,里面放着粉笔,有急用家具的人,可以在门板上留言,以便他回来后及时送去。

那年,有关单位为了整理霍岳的先进事迹材料,在小砂村开了一个座谈会,邀请一些干部和群众参加。会议还没开,屋里便挤满了人,很多没有被邀请的人自愿到会,他们争抢着,见缝插针地讲述了霍岳帮助农民致富的事情,一致称他是农民致富的铺路人。

一座家庭图书室

霍岳一生嗜书如命,酷爱藏书,离休前的大部分收入都用于购买书籍。在他的屋子里,摆着三个古式大书柜,里边排满了各类书籍,《论语》《四书》《五经》,书纸虽然发黄,但仍然完好无损,近代的名家著作更是应有尽有。

近年来,他看到村里由穷变富的农民渴望学习更多的文化科学知识,经过再三考虑,便于1980年办起了“家庭图书室”。

在这个图书室里,他除开放自己的全部藏书外,又购买了许多政治、文艺和农业科学技术方面的书籍。仅字典辞书就有《辞海》《辞源》《康熙字典》《中华大字典》等七种,农业技术方面包括养鸡、养猪、农药使用、化学除草等各方面的书籍。

每有闲暇,霍岳的家成了农民们聚会的场所,他们有的学习古典文学,有的阅读现代文艺作品,有的学习农业科技……在这里,霍岳是他们的义务教员,或读音正字,或讲解典故,或说古论今,都使人们得到教益,受到启迪。

一九八四年冬天,他听说一些青年经常聚在一块赌博,有些人输钱以后便偷,严重影响社会治安。他除向村党支部建议抓紧青年的教育工作外,又购买了一些有关法律和青年修养的书籍,并主动上门劝说,让他们到自己家里,学法律、学政治,使他们丢掉了赌博恶习,走上了正道。据村党支部书记介绍,近三年来,由于霍岳的密切配合,村里的青年教育和法制教育工作抓得比较好,没有出现一个违法户和违法青年,有百分之七十的户被评为“遵纪守法户”,小砂村也被县委、政府命名为“文明村”。

霍岳不仅动员村民们来自己家读书,还经常了解村里人们的情况,针对性地送书上门,帮助他们解决迫在眉睫的问题。八四年春天,一个养鸡专业户的一百多只鸡得了鸡瘟,其中三十多只濒临死亡。霍岳知道情况后,急忙找出有关防治鸡瘟的书籍送去,让这个专业户按照书中介绍的药物配方喂鸡,使一百多只鸡免于死亡。事后,这个专业户提了一篮鸡蛋,给霍岳送去,激动地说:“霍老师,您送去一本书,救活了我一群鸡,真不知该怎样感谢您呀。”

“区区小事,有什么可感谢的。”霍岳谦虚地说。

“这点鸡蛋,请您留下补补身子,也算我的一点心意。”

“你的心意我领了,鸡蛋请拿回去。”霍岳说完,把盛鸡蛋的篮子递到那个专业户手里,并把他推出门外。

在办好家庭图书室的同时,霍岳还担任了村里的义务送报员,每天报纸一到,不管阴雨风雪,他都要及时把报刊送到订户手里。去年七月中旬的一天,霍岳收到报纸后,正准备出门去送,一阵大风刮得满天黑云滚滚,雷声大作,铜钱大的雨点打在地上发出“啪、啪”的声音。在屋里看书的人都劝他等雨住了再去送,可是固执的霍岳硬是不听劝阻,拿了一把伞,闯入茫茫大雨中。当大雨停了的时候,霍岳浑身泥水,两腿一拐一拐地走进家里。进门之后,边换衣服,边唉声叹气地埋怨自己。人们以为他是在后悔自己不该冒雨送报,以至扭伤了腿脚。其实,他是在怪怨自己年岁大了,力不从心,不能为群众办更多的事情。

一篇“人生价值论”

近几年来,霍岳在外工作的儿子、儿媳、女儿、孙子看到老人年届耄耋,常年身手不闲,无人照顾,都想接他到外面居住,同他们一块生活,父子团圆,共享天伦之乐。但是,子女们的愿望都没有实现,他们的请求都被父亲婉言谢绝了,他给从外地回来的孩子们讲了古今中外一些名人晚年为人类作贡献的故事。末了他说,我所做的事情和对社会的贡献,远远不能和这些名人相提并论,但我也想和他们一样,在自己的晚年把一笔精神财富留给后人,以此来论述人生的价值。我虽然走过了八十七岁的生命历程,但自觉青春生命之力勃勃,也不想来日无多,好似生命可以无穷。

孩子们不仅没有说服父亲,反而被父亲所说服,他们不仅打消了让父亲去外边居住的想法,而且还萌发了返回桑梓和父亲一块生活,一块办好“家具出借店”“家庭图书室”的念头。

二十年,在历史的长河中只是短暂的一瞬,但对每个人来说,可以办许多事,但也可以一件事都不办,甚至可以利用时机挥霍人民的血汗造成巨大的浪费。人各有各的度过时光的方式,对人生的价值也各有不同的理解。霍岳用自己的行动来说明:人生的价值在于奉献。

作者简介:韩全虎,退休公务员。现为中国音乐文学学会会员,中国音乐家俱乐部理事会员,县诗词学会、音乐家协会名誉主席,县作家协会、楹联家协会、影视协会顾问。歌词,小说,散文,剧本或出版专辑,或发表于国家,省级刊物,或收入有关专辑。