N512 【大地情深】《历史记得你们》(四)繁峙的袁隆平——全国劳动模范郭蒲生

策划/《历史记得你们》编撰组

照片提供/郭明明

撰联书法/马克

文字/曹桂佛

郭蒲生全国劳动模范,全国五一劳动奖获得者,中国共产党第十五次全国代表大会代表。

一个从蒲州远道而来的青年

把滹源大地作为第二故乡

情系农村以学报恩

根治谷子灰虫螟、

试种花生、化学除草、地膜覆盖、施肥配方……

一项项落地生根

给繁峙这片土地插上科技的翅膀

使全县粮食年增产近六千万斤,

经济作物增收3000万元

被授予“全国劳动模范”

这就是被誉为繁峙的袁隆平——郭蒲生!

韩眉平

(郭蒲生在中国共产党第十五次全国代表大会上投票)

郭蒲生简历

1944年农历5月出生于山西蒲城

1951年9月至1957年8月,读小学、完小。

1957年9月至1963年12读初中、高中;

1963年9月至1968年8月,在山西农业大学农学系植保专业读本科五年;

1968年9月至1969年12月,在天津独立师(宜兴埠)接受解放军再教育:

1970年1月至1991年10月,在繁峙县农业技术站任技术员、站长、农技推广中心主任、县农牧局副局长;

1991年11月至2001年1月,在忻州地区农牧局任总农艺师、副局长;

2001年1月至2006年5月,任忻州市第一届人大常委会委员;

2006年8月至2008年1月,任山西海运技工学校督察室主任;

2008年2月,任忻州市老促会常务副秘书长、见义勇为协会副会长。

2020年12月病逝

汗水,挥洒在滹源大地上

——记全国劳动模范郭蒲生

曹桂佛

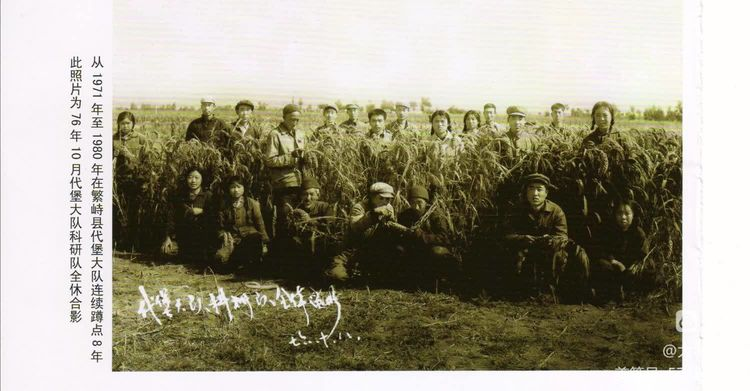

他是蒲州人,高级农艺师,在繁峙工作的二十多年里,参与了我县农业新品种的引进、繁育、制种等15项农业新技术;推广了地膜覆盖、水稻高产栽培、农田除草、花生种植、病虫害综合防治一系列工作;主持推进了全县技术人员技术承包和推广合同制,据1987年1月25日《光明日报》报道,“几年来(1980—1989年),繁峙县粮食增产6600万斤,经济作物增收3000多万元,培养了技术能手2400多名。”

他是“全国劳动模范”,“全国农林科技推广先进个人”,当选为中国共产党第十五次代表,还是“全国五一劳动奖章”获得者……

他把汗水挥洒在了广袤的滹源大地上,把宝贵的青春岁月无私地奉献给了这片热土——他,就是全国劳动模范郭蒲生同志。

“农村有我的用武之地”

1968年8月,郭蒲生从山西农学院毕业。1969年冬,分配到了繁峙县鳌头子村接受贫下中农再教育,开始在鳌子头村的蓄水池工地担土,他干活不惜力,踏实卖力,鳌子头的大队街头的黑板报上表扬了他。1970年8月,他被安排到繁峙县代堡村蹲点,这一蹲,就是八年,在将近三千个日夜里,他除了外出开会,到县里汇报工作外,基本上就是在代堡村度过的。代堡村是他名副其实的第二个故乡。他永远忘不了代堡干部群众对他的关心。社员们看到他被子破旧,就暗暗凑了布票与棉花证,买来棉花和布料,给他缝了一床新被子。逢年过节,干部社员就争着叫他这个无家可归的人去吃饭。第二年,他在村里结了婚,有了自己的小家庭。对于这个刚建立的小家庭,村里人给予了更多的关怀,所有这些让他在精神上得到极大的慰藉,他觉得心满意足,更坚定了为党工作、为人民服务的信念。

代堡村坐落在滹沱河北畔,谷子是这里的主要农作物。郭蒲生在村里村外,会上会下,常听到一个共同的呼声:“谷子钻心虫真把人们害苦了。”他到地里一看,果然,好端端的一块谷苗被钻心虫糟蹋得稀稀拉拉。他感到虫害的严重性,也意识到,消灭虫害是一个农大毕业生的天职,也是他实现人生价值的时候,用他自己的话说,“正是乡亲们的这几句话,让我认识到自己的存在价值,感觉到农村需要自己,农村有我的用武之地。”代堡村有个科研组和小农场,他就以此为基础,开始了灭虫试验。客观条件是不具备的,遇到了一个又一个的困难。但对他这个从逆境中走过来的人来说,困难,算不了什么!他在这里呼吸到了新鲜自由的空气,像一颗充满生机的种子撒到湿润的泥土里一样,很快开始了生命的新旅程。

为了弄清钻心虫的变化过程和活动规律,郭蒲生常常连续几昼夜食宿在田间,夏日炎炎,汗水,一次又一次地浸湿了他的衣衫。

一个烈日当空的中午,他一手拿着笔记本,一手捏着绘图笔,一边观察,一边进行现场描绘。感到太困了,就靠在插了“试验田”牌牌的小木桩上睡着了。朦胧中,他竟然有了照相机!于是他举起相机,对着钻心虫的幼虫进行各种角度的拍摄,“咔嚓”一声,他被惊醒了。原来是他做了一个美梦,“咔嚓”声不是照片洗出来了,而是把小木桩牌牌压断了。功夫不负有心人,经过三年的努力,郭蒲生在总结前人经验的基础上,终于摸清了粟灰螟——谷子钻心虫的生活规律,摸索出一套“预测预报,综合防治”的具体防治办法。在综合防治工程中,有一项内容是为了消灭虫源,必须在冬季刨烧掉谷茬,但光靠人工刨,效率太低。郭蒲生苦思冥想,研制出了可供机引、畜引和适应各种土质使用的刨茬器,效果非常好。

1973年,代堡村采用了他的防治措施,1500亩谷子的枯心率由过去的3%下降到0.1—0.3%,亩产量由过去的103斤增加到312斤。他的科研成功了!

1975年,山西省防治谷子害虫现场会在繁峙召开,肯定了郭蒲生同志的科研成果。《昆虫学报》发表了由他执笔、题为《谷子害虫综合防治》的论文。此论文先后被译成英、俄德、日四种外文,受到国内外的重视。1976年,山西人民出版社据此出版了《粟灰螟》一书,被原平农校选为教材使用。

“苦难的生活锤炼了我”

生活中的郭蒲生谦逊随和,他常说,“是苦难的生活锤炼了我,我的自卑,我性格的内向,与我步履维艰、时运多舛的青少年时期不无关系。”1945年,他出生于山西蒲州,故名蒲生。身为中学教师的父亲,教给少年的蒲生如何堂堂正正地做人。一个穷教师的家里虽无玫瑰的芳香,却有着家庭的温馨与和睦。1957年,他的父亲病故,母亲带着他和两个弟弟、一个妹妹来到太原谋生。1964年,郭蒲生考上了山西农学院,可也就在这一年,厄运再次降临,他的母亲因故被错打成现行反革命分子而被逮捕入狱。同年,在太原十中读书的妹妹,受不了突如其来的生活变故,精神失常,不久,贫病交加,死于街头。为了使两个弟弟活下去,弱冠之年的蒲生含泪把他们送给了别人。“文革”开始后,他因家庭株连,被开除了团籍,还被取消了全部助学金。家破人亡、骨肉分离的旧痛,加上写不完的检讨书,开不完的批斗会,让他痛不欲生。在既无助学金又无其他经济来源的窘境中,他靠出卖苦力赚钱,勉强维持求学生活。建筑工地上搬砖的人群中,市郊小路上拉车的队伍里,留下了他辛勤劳作的身影。这是一条崎岖坎坷的人生之路,郭蒲生在这条路上与厄运进行着拼搏与抗争。“天将降大任于斯人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为,所以动心忍性,曾益其所不能。”熬不下的时候,他就看看抄贴在床头的这段话,用它来激励自己,为自己鼓劲加油。好在,这一切磨难,被他咬牙挺了过来。

1978年,他在代堡村蹲守了八年之后,因防治谷子钻心虫效果显著,被调回县农业技术推广站工作。从那年起,他又花费两年的时间研究出了适合当地水稻化学除草剂的30多种配方,代替了多年来滹沱河畔万亩水稻农民传统的拔草方法。1979年,他母亲的冤案得以昭雪并恢复公职;1981年,他被提拔为县技术站站长,被破格晋升为农艺师,率先在全站及各乡镇的农业技术员中实行了农业技术承包责任制。1982年5月13日,他站在庄严的党旗下,举起了握紧的拳头,入了党,实现了他多年来梦寐以求的夙愿。1983年,他被提拔为县农牧局副局长,自此,喜事年年有,说不完,写不尽。1984年1月,郭蒲生同志参加了“全国农林科技推广经验交流会”,并做了题为《创办联合体,开创农业工作新局面》的长篇报告,受到了党和国家领导人的接见,农牧渔业部、林业部、国家经委、科委联合为他颁发了“全国农林科技推广先进个人”荣誉证书。这是郭蒲生同志人生道路上的里程碑,是党和人民给予他的崇高荣誉,也是他个人工作的一份小结。这里面,凝聚着他的汗水与心血,理想与智慧,是对他在繁峙工作以来风雨前行、曲折坎坷的最大肯定。郭蒲生同志在过去艰难的岁月里,没有掉过眼泪,那天,站在领奖台上,他却再也无法遏止感情的潮水,眼泪扑簌簌掉落下来。

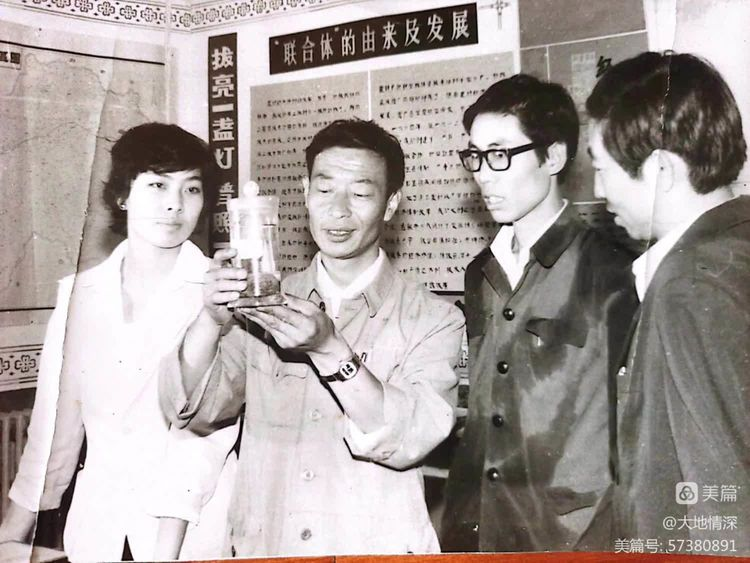

“农业技术推广’”是我的“施政纲领”

十一届三中全会的春风使郭蒲生同志焕发了新的生机和活力。他的眉头舒展了,心情舒畅了,科技上大显身手的时机到了!“在政治上与党中央保持一致,带领全站同志走改革之路,开创农业技术推广工作的新局面。”这是郭蒲生在上任繁峙县技术站站长伊始制定的“施政纲领”。紧接着,他这上任的“新官”烧了三把火,即砍出了“三板斧”。他的第一板斧,是实行了农业技术干部岗位责任制,从而极大地调动了一班人的积极性。过去责任不明,干多干少一个样;现在身背资料,全体干部上山下乡忙。忙着向农户签订承包合同,忙着向农民传授科学技术。年终考核、评比会一开,有十三名同志分别被评为县、社两级先进工作者。第二板斧,是实行了全县技术人员技术承包和推广合同制。承包耕地面积直线上升,由1980年的50亩发展到1983年的20.38万亩。仅1983年就增收粮食近1000万斤。第三板斧,是培养发展农科户(种植业专业户)。以1982年为例。全县农科户有622户,农科户平均亩产为320.6斤,人均产粮1204.6斤,人均收入366元,比全县人均收入高达2倍。“两制一户”,是郭蒲生站长的杰作,在他的领导下,繁峙县技术站在忻州地区14县中夺魁,他被省委和省政府授予“山区建设先进工作者”的光荣称号。《光明日报》《农民日报》在头版头条以《繁峙县创办农技推广联合体》为题,介绍了郭蒲生农技推广的改革经验,省内外许多报纸、电台做了大量的介绍和报道。面对成绩,他并未止步不前,而是不骄不躁,在更广阔的领域开始了新的探索。他在出任县农技站站长的几年间,试种花生,山高水寒的繁峙县结束了以前从不种花生的历史,花生种植面积2000亩;推广化学除草技术,在繁峙县达到7000亩;推广地膜覆盖、配方施肥,防治莜麦黑穗病、谷子白发病等等,不胜枚举。1988年,郭蒲生荣获“全国五一劳动奖章”,同年,被晋升为高级农艺师,他依然奔忙在滹源大地上;1989年,他荣获“全国劳动模范”“全国先进工作者”,被山西省省委、省政府授予“山西省特级劳模”;1992年7月他荣调到忻州市农牧局,任副局长、总农艺师,他说,他要在新的岗位上做出新的贡献;在1985—2001年,他先后四次当选为山西省党代表,并被山西省委、省政府授予山西省第一批、第二批优秀专家;1993年、1998年他两次当选为全国总工会代表;1997年,他当选为中国共产党第十五次全国代表大会代表;2001年1月他任忻州市人大常委会委员,直至退休。

“妻子是我的坚实后盾”

郭蒲生同志成绩的取得,离不开他妻子的支持与帮助,正如他说的那般:“妻子为我撑起一个家,是我的坚实后盾。”郭蒲生一心扑在工作上,早出晚归是常态。对此,他的妻子杨付花说:“他这个人呀,就是这样,我习惯了。他天天也回的晚。”四个孩子均由妻子陪伴照料,妻子接受了他的忙碌和不着家,以一个女性的坚韧,主动挑起了家务重担而无怨,称她为“贤内助”,一点也不过分。杨付花是一个刚强的人,一个有主见的人。在郭蒲生念高中之时她俩邂逅相识。后来,她的感情由同情变为爱情,并不顾家人的竭力反对毅然来到繁峙代堡村与郭蒲生结为“百年之好”。她是爱他的钱吗?曾有人这样问。“他当时穷的连枕头都没有。”妻子说。爱他的家庭吗?他那时是“家破人亡”,母亲入狱,小妹早亡,两个弟弟送与了别人。她是爱他的人格、他的品质、他的理想与志趣。就是在那样的一种情况下,他们结合了,一个新的家庭在代堡村诞生了,在凄风苦雨之中,这对年轻的夫妇相濡以沫,同舟共济,互敬互爱,感情笃深,这才是真正的爱情。熟悉郭蒲生的人,都说“那可是个没架子的好人”。他在繁峙当地的干部群众中广受赞誉,人们称他为“好同事”“好站长”“好局长”,这一个个“好”字,是对他这个人最高的褒奖。

2020年12月,郭蒲生同志因病去世,距现在已近3个年头。但至今,他的身影还出现在繁峙人民的心中,滹源大地的父老乡亲没有忘记他,人们相信,郭蒲生同志并未走远,他定会回来看看他挥洒过汗水的这片沃土,看看正描绘着乡村振兴的滹源新画卷。

2023年5月28日

光圈:f/1.9 快门:1/127 焦距:5mm ISO:100

曹桂佛,女,毕业于原平农校,现就职于繁峙县八功德泉天然饮用水有限公司,喜欢读书写字,喜欢用手中拙笔书写心中情感,作品偶见于《五台山》《平型关》杂志。