策划制作/大地情深

文字/李宏如 冯 覣

书法/范理铭 谢书才

撰联/马克

策划制作/大地情深

文字/李宏如 冯 覣

书法/范理铭 谢书才

撰联/马克

衷心感谢美篇平台对《历史记得你们》系列人物宣传的青睐——给三篇加精。这种对“为一地社会经济做出重要贡献者”奋斗精神的肯定,功德无量,也激励我们精益求精,为社会奉献更多的正能量。

《历史记得你们》编撰组

李宏如简介

曾任繁峙鳌头村党支部书记

1973年转为国家干部先后任:繁峙县委常委,县委副书记,繁峙县革委会主任。1980年后任:统战部副部长,县政协副主席、县人大副主任等职。

调查和整理繁峙文史(细及延申于村落古树等)资料近三十年。

编撰出版了:

一,《五台山佛教.繁峙篇》

二 ,《五台山佛教繁峙.金石篇》

三 ,《繁峙碑文集》

四 ,万历《繁峙县志》

五, 道光《繁峙县志》

六, 光绪《繁峙县志》及个人著作十多本。许多是在心脏安了五个支架后完成的。

兴办了兴育(私立)中学和石佛寺五台山佛乐培训班,后者走进港澳台和欧洲。

主持修建了繁峙县正觉寺和古台北文殊院。

题李宏如先生

马 克 撰联 谢书才书

钩沉稽古,以玄奘精神,冷露寒风,跣足科头行苦旅;

兴学强农,有海山境界,痴心勤笔,滹源骄子是真儒。

他不成“佛”谁成“佛”(二)

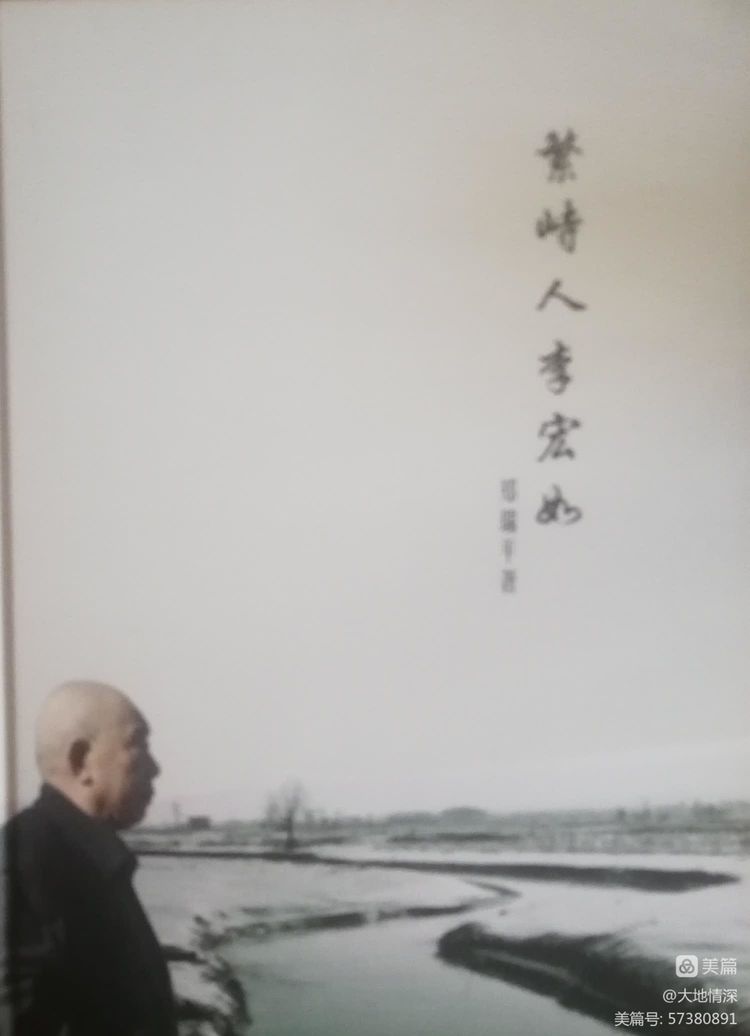

近日李老赠我一本别人写他的书《繁峙人李宏如》,别样的编辑,别样的风格,别样的内容,第一次见到的照片,令人耳目一新。

作者在前言里说这本书“耗时十七年”,原因是“李宏如一直坚决反对出”。许多有头有脸的人曾让作者用“拜访闲聊的方式迂回进行”,岂不知迂回到第二次,老李就警觉了“一反原先的祥和,态度很严厉,语气很生硬”地说:“你们到底是啥意思?”于是一拖就是十七年。

惶惶数十万字,十九章,连同八千余字的前言,上百幅照片,真可谓图文并茂,巨著一本。匆匆拜读了几章深为这位清贫的县长感动。当今社会太需要弘扬李老的那种精神了,顾不上字斟句酌于是码字与大家分享。

从未见过如此清贫的“县长”

七十年代他从大队书记被任命为县“革委主任”,老百姓称的“县长”。那时县大礼堂没有暖气,开会时才生两个大铁炉,气温很低。他说“我那点衣服就根本不顶事,一次只的向老熟人打井队书记郭杰借了一件工人们冬天作为工作服的吊面大衣。第二年买了件军用黄大衣,才将工作服还给人家”。

有一年一个夏天的雨后,去大礼堂开会。途中被汽车溅了一裤子泥,这下可作了难——他是要上台作报告。只有一条外套裤子,平时也是晚上洗了白天穿,当时根本没有可换的,只得向本院的薛丙生借了一条裤子换上

有一年,妻子让北京知青王银凤从北京捎买了件白背心,一直穿了七八年。1980年实在不能穿了脱下来,他看到先是酸楚,后又可笑——该进博物馆了。他看到上面补上黑、白、红、黄、蓝不同颜色质地,下意识的数了数,有23块补丁。愧疚之心久久不能平复,不舍得扔掉,放在一个纸箱里存在柴房。后来邻居找个纸箱,看到里面的背心,扔了背心,拿走了纸箱。

1975年深秋的一天,在大礼堂开会时,他穿着单衣,觉得冷的不对劲,感觉会冻出病来,于是立即借了二十元,买了一件绛色晴纶线衣。晴纶线衣有两个特点,一是虽保暖有限却很结实耐穿,一直穿到1981年,只有袖有破处,让大女儿用白色粗线补织过。二是走形厉害,越穿越长,越怂,越不合身。那天,正好要饭的名叫“七六”的乡人来到他院,便将线衣送他,满以为他会喜欢,没想到他提起来看了看,摇摇头,表示不要,这实在出乎他的预料。

(2020年82岁的李宏如向90岁老人了解三百年核桃树)

他家一直是土炕,没当“县长”时也叫几个人帮过忙,当了“县长”反倒不敢找人帮了,只能自己打炕。

1976年的一天他一个人正在打炕,恰好初中班主任王明旺老师领着一个人来找他。他在日记里写道,“老师看到的情形是:两间破陋的泥土小屋,大开着的门窗,刨开的炕和满地的炕板石和土墼,还有黑嘴花脸、满身泥土、独自忙乎着的我……王老师一脸惊讶后,转而尴尬的站在院里,根本进不了屋子。只说了一声“你今天打炕哩?”便与朋友告辞了。

他自然也很尴尬。后来一想“大概是王老师听说自己的学生当了革委主任心里高兴,觉得荣耀,甚至可能有事相求,可当他看到这个阵势,想来一切都明白了……”

(在撤村并乡的岭底村与放羊的两个村民)

家里没有一件桌椅。无论是写材料还是小女儿做作业,他都只能爬在炕上做。1988年,人大机关给副主任以上领导家里安电话,他家因没桌子,电话机只能搁在窗台上。前来安装的人们说,他们每天安,安了那么多,从没见过这样的人家,连个电话都没处放,这是第一家,估计也不会有第二家了。

李在86年4月5日的日记中写到:住在新房(三间自盖的)三年了。没有院墙没有大门,小偷常来,今天才砌了一道土坯院墙。”

后来妻子侄女婿送来一个写字台和橱柜。他吐漏心声说,“按说能盖得起房,还买不起个写字台?主要是房子不盖不行,写字台不买可以。因为房子的外债还未还清。”

(2019年进山考察中的李宏如)

好多年他和儿子住着五间房,一堂两屋。晚上女儿做作业,他写日记。他的卧室很小,只有8平米。其中炕占多半,地占少半。地上放着一个90厘米长,60厘米宽的马蹄箱,箱子下面用砖头支起来。箱子上面放着笔筒、茶盒、几本书,还有小女儿的书包和大女儿孩子的衣服等。同时,它还是家里唯一的书桌。小女儿趴在炕上写作业,他趴在马蹄箱上写日记。

1991年春天鳌头村唱戏,他回村说是看戏,其实是想找人借点钱,度过家庭难关。可终究未敢开口,空手而返。

红白喜事搭礼是人之常情,在繁峙是很重要的一件事,随着物价上涨,礼钱也上涨。90年代中,他说:多数是20元,我是10元; 后来多数是30元,我20元,量力而行,不能随众。

人们说他太死板,身为“县长”,只要张张口,松松手,为亲朋安排个工人,徇私提拔个干部,为人们走后门买点紧缺商品,或向生产队要点大米,哪能穷成这样?

他说“”我不能,也不敢。”

这就是坐直升飞机上来,七年后降职被下放基层的“县长”!