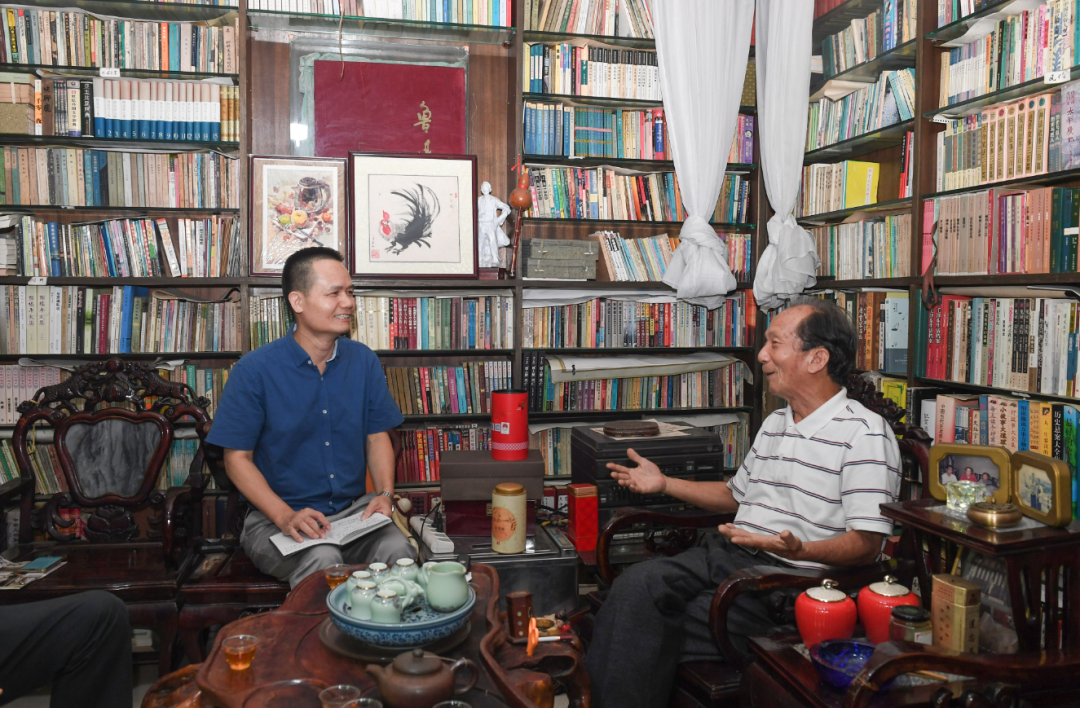

A768.清茶一杯论读书 | 对话中国作协会员冯峥

由中共广东省委宣传部、中共阳江市委、阳江市政府主办的2023南国书香节阳江分会场暨阳江书展,将于8月18日——22日在阳江国际会展中心举办。今年的展览面积达1.2万平方米。这个以“奋进新征程 粤读再出发”为主题,以“书香岭南三十载 赓续文脉新征程”为年度口号的书香节,充分发挥文化铸魂、文化赋能作用。

我市结合开展“书香漠阳”全民阅读活动

关于读书

记者:冯老师,第30个南国书香节就要到来了。我们今天聊聊关于书香节的事好吗?

冯峥:“节”字最初的意思是“一定的度数”,节日也即是在一定的时间里,进行特定的活动,意义在于纪念和提醒。每个节日都有其独特的由来和内涵。中国人的传统节日是中华民族文化的重要组成部分,承载着丰富的历史文化和民俗风情。

而读书作为一个节日由来已久,农历六月初六就是传统的民间晒书节。把书搬出来晒,又搬回去整理,这就免不了翻阅一下,一翻阅,你就会发觉其中有的书还未曾读,其意义就在于提醒:我要读书。

记者:问一个既简单又复杂的问题,我们为什么要读书?

冯峥:那我就简单回答这个复杂问题。我们为什么要吃饭?饭是物质食粮,书是精神食粮,吃饭是塑造人的体魄,读书是塑造人的素质,二者缺一不可。俗话说,玉不琢不成器,子不教不成材。这个“教”,除了接受他人的苦口婆心外,更主要的是主动地进行知书识礼、知书识理的自我教育,这就是读书。

记者:说到这里,我记起2014年,河南一名大学生因掏鸟窝被判十年半。一时间,网上炸窝了,许多网友说,什么时候说掏鸟窝犯法了?总不能叫我买本法律书天天读吧?

冯峥:这也是实话,虽然经常“普法”,但真正坐下来认真研究法律的人还是很少的。其实不用读法律,唐朝诗人白居易的诗“劝君莫打三春鸟,子在巢中望母归”,还有民谚“劝君莫食三月鱼,千万鱼仔在腹中”早就给我们普及了保护野生动物的知识。我们从人性爱心这个角度,也不应犯这个低级错误。因此我刚才说,读书是主动的知书识礼、知书识理的自我教育。

记者:我看你满屋都是书,一定不会是买来装样子的。你退休前,身兼数职,哪来时间读书呢?

冯峥:古人说,“三余”最是读书时。冬者岁之余,夜者日之余,阴雨者晴之余。鲁迅先生说得更形象:时间就像海绵里的水,只要愿挤,总还是有的。我只是把别人喝咖啡的时间用在工作上了。我呢,饭前饭后、理发、上厕所的时间都用上了。你别笑,上一次厕所,绝对可以背熟一首唐诗。嘻嘻,这还是父亲教我的,属于“祖传秘方”呢。我觉得最好的阅读时间是夜里睡觉前,效率是白天的几倍。

记者:哦,那咱们就说说阳江人读书的事?

冯峥:读书是阳江人的传统家风。阳江民谚说,“开口不谈诗书画,万贯家财亦枉然”,可见阳江人对读书很重视。阳江图书馆的前身孝则图书馆就是私人的图书馆。解放前,有钱人家多有自己的藏书。穷人孩子没钱买书就借,借来的书,遇到喜欢的就抄下来。那时候,为了借一本书,有时甚至要步行几十里路。

记者:说到这里,我也想起了一件事。1994年10月1日,阳江首届“书市”开张,当天就来了10万人,竟然有23万元的营业额!10月2日,前来买书读书的人更多,主办单位甚至一度要暂停活动,最后请来了武警帮忙维持秩序才再度“开市”。那场面,真像赵本山小品说的:人山人海,不是一般热闹!当年我们《阳江日报》为此做了专题报道。

冯峥:那时我分管书店,对此事比较清楚。“书市”过后,阳江购书中心开业,第一个月就接纳了25万顾客,售书35万册,销售额160多万元,其中个人消费500─1000元的就有100余人。开业一年,售书210万册,进账1800万元。在全国人均购书只有5册的当年,我市却突破了人均购书8册的历史最高纪录!

记者:你不说我还真不知道。阳江人把精神食粮和物质食粮看得同等重要。

冯峥:家有书香气自华嘛。你看我们阳江的成功人士,比如阮退之、何士德、关山月、曾庆存兄弟等等,哪个不是从十年寒窗苦读过来的?中科院院士曾庆存六岁那年,特大台风过阳江。曾家屋漏偏逢连夜雨,床前滴水无干处。一家子忙着盆盆钵钵接雨漏时,父亲曾明耀仍不忘雨中教子,即景出了个上联“久雨疑天漏”。后为中科院研究员的哥哥庆丰对答“长风似宇空”,弟弟庆存则对为“迅雷讶地崩”——这个时候还不忘读书,是何等境界!

阳江被誉为“书画之乡”,就是因为有一群读书人啊!

关于快餐阅读和深度阅读记者:

有人说,现在科学发达了,特别是有了电脑、手机,随时随地都可以阅读,何必还要看书呢?

冯峥:这有所不同,甚至可以说是两码事。首先,我们现在看到的书,都是经过写作——编辑——出版——销售4个流程,才到读者的手上。每个流程都经过一个人乃至一班人的审读和选择。那些经典更是经历了世世代代反反复复的提炼筛选,才成为不朽著作。

而互联网呢,就像圩场,阳江话“圩日流流,乜佬都有”,谁都可以在里面吹水。网站里的那些文艺作品呢,多是吸引眼球蹭流量的商业行为,审读这一关,往往就是网主一个人,因此作品良莠不齐。一般读者,尤其是青少年,辨别能力不是那么高的话,很容易误读了一些低劣作品。

这好比正经吃饭和吃垃圾食品,都是吃东西进肚子,营养却是不同的。

这里还不算长时间看手机、电脑对眼睛造成的损伤。

或者有人说,我在网上看名著,不用读纸质书本总可以吧。当然可以。但这和读书也是两码事。一是阅读习惯问题。读书读书,我们从小是“读”“书”,没有读“图”的习惯。手机、电脑、电视都是“图”,读书比读图在脑海的影像残留时间长得多。就是说,读书的记忆会比看手机电视电脑的记忆更深一些。不相信?好,你回头想想,这么多年来,你看了那么多电视电影,现在还能记得起几个?但是,我几十年前读过的书,现在都还能背诵出来。尤其是诗词歌赋一类。

再者,读图是由机械控制阅读速度,尤其是电视,你看不看它都翻过去,让你赶速度,目不暇接,到紧张的情节,让你连小便都不敢去。这是享受还是受罪啊?而读书呢,速度是自己控制的,看到好的情节,还可以回头再看几遍,慢慢享受,所以记忆特别深刻。

还有,读书可以做笔记。看上好的章节字句,可以摘录下来。许多人都有在书上加评注的习惯。日后别人再看这本书,也会得到启发。这是你读图不可能有的收获。文字一旦经过抄写,记忆会加深几倍。以前读小学时,会有一个“抄书”的课程(不知现在还有没有?),有经验的读者都知道,要想加深记忆,最好是抄写几遍。

这些都是读图(看手机、电脑)所不能为的。这么一说,我认为你要真正做学问,学点什么,还非得读书不可。

当然,电脑手机也有它的优越性。比如查资料,你打上几个关键词,一下子就找到了。不用到书架上找书,又在书里找资料。

关于阅读和写作

记者:您又读书又写作,怎么看阅读与写作的关系?

冯峥:很简单。借一个名教授的话,你要给学生一滴水,自己就要有一碗水。你是从事写作的,你的作品是给人看的,是要为人师的,而自己对要阐述的问题和观点,还一知半解,写出来的作品,岂不误人子弟?但,人人都不是生而知之,要靠后来的学习补充。前人的经验和教训,都积累在书上,因此除了“行万里路”外,“读万卷书”是不可少的。

记者:对。怪不得我们阳江人常说,“熟读唐诗三百首,不会作诗也会偷”呀。

冯峥:嘻嘻,这句话其实是误传,原出处在清代孙洙(蘅塘退士)编的《唐诗三百首》序言里。原句是“熟读唐诗三百首,不会吟诗也会吟”。后来,被误传成“不会作诗也会吟”,“不会作诗也会偷”。

这句话的意思是:熟读唐诗三百首,即使自己不会作诗也会吟诵诗歌。通过反复朗读背诵,能够在不知不觉中吸收古人的智慧,体会作者的内在思想感情。“好诗不厌百回读,熟读深思子自知”,有了丰富的积累,表达之情自会油然而生。因此,我们提倡“多读书,读好书”。

记者:对不起,我插一句。记得您当时组建阳江县“新苗”青少年文学会就提出过“读好书,做好人,写好文”这个宗旨。

冯峥:你记性很好。1985年8月11日,阳江县“新苗”青少年文学会成立,会长阮泉,副会长林晓峰、胡小青;首批会员50人,后发展至145人;出版有《新苗》小报,发表会员作品。广东省作家协会副主席、著名儿童文学作家黄庆云专门给文学会送来“新苗”题字和“好苗众人栽,好花众人爱”题词。我国著名儿童文学作家郁茹担任名誉会长。后来,日本友人福田一郎在《文学报》上看了我的报道,还特地来信建立关系。

当时,阳江县“新苗”青少年文学会的章程,就提出了“读好书,做好人,写好文”这个宗旨。注意,这三个“好”是有因果关系的。只有读好书(好好读优秀作品),才能做个好人,只有“好人”(品格高尚的人),才能写出好文章。我们把“读好书”排在首位,强调读书的重要性。1986年,《羊城晚报》刊登专文介绍推广我们这个经验。

记者:在这个宗旨的指导下,“新苗”应该培养了很多作者吧?

冯峥:是的,黄创快的《丑小鸭的美》、吴定的《日记四则》、冯冠南的《万元户进城》、胡小青的《后母的心》等作品都在省级文学作品评比中获奖。阮泉、陈麒凌等人都是从这里走出来的。

由此还带动全县建立了30多个文学社。后来,这些作者还参加了全国民间文学三套集成的收集整理活动。吴邦中、李明德、谭飘、黄仁兴、李代文、陈计会等一批作者都有作品入选。

眨眼快40年过去了,这些小会员早就走上了工作岗位。有的还成了当今阳江文学艺术界的顶梁柱。

记者:不可否认,读书是很好的。但是有人说,我既不当教师、又不当作家,我只是从事数理化类的工作;或者说我只是个农民工,认识几百字,会计算工资就够了,读那么多书干吗?对此,你有什么看法?

冯峥:你问得好,这的确是不少人的观点。但我想说这种观点是片面的,也是不对的。首先,读书是做人的需要。人与动物的区别,就是文明和野蛮的区别。人之所以文明,是因为他“读书明志、读书明理”。阳江人骂不讲道理的人叫“盲瓜黑蒂”,意思是“你是不读书的文盲”。可见,读书是为了修心养性。人有书香气自华,家有书香格自高。读书明理的家庭,一般很少争争吵吵打打闹闹的,那是因为读书提高了人的修养。所以我说读书是做人的需要。

另外,读书的这个“书”,不是专指文艺一类,它的范围很广,比如你是从事数理化的、公检法的,任何行业都有它专门的书。而任何专业,都得以文科为基础,你要写一篇论文,你不懂写作就写不出来。

书,是前人的经验和教训的积累。一本书会为你打开人生的一个窗口,书读多了,你的视野就开阔了。

记者:您说到这里,我又记起一个故事。美国一家制糖公司,每次往南美洲运糖时都因糖受潮而遭受巨额的损失。公司出了高额悬赏,谁能解决糖不受潮,奖励1000万!结果是一个中学生想出了办法,他用小针在包装袋上戳一个小孔,解决了这一大难题。记者后来采访这学生,学生说,是以前偶尔在书上看到过“通风透气才不会受潮”这道理的。不知我这个“一孔值万金”的故事,能不能补充您那“开阔视野”的论点。

冯峥:对。书本上获得的小知识,往往会突然冒出来,帮你解决一些大问题。

记者:冯老师,您对今年书香节有什么寄语吗?我转达给读者。

冯峥:重复开头的意思,书香节不是用来庆祝或纪念的,它是在提醒我们:赶快读书!

记者:谢谢老师!

【注】 冯峥,中国作家协会会员、中国民间文艺家协会会员。作品曾获国家“山花奖”,曾应邀出席第14届“中国——东盟十国文化论坛”。

推荐阅读