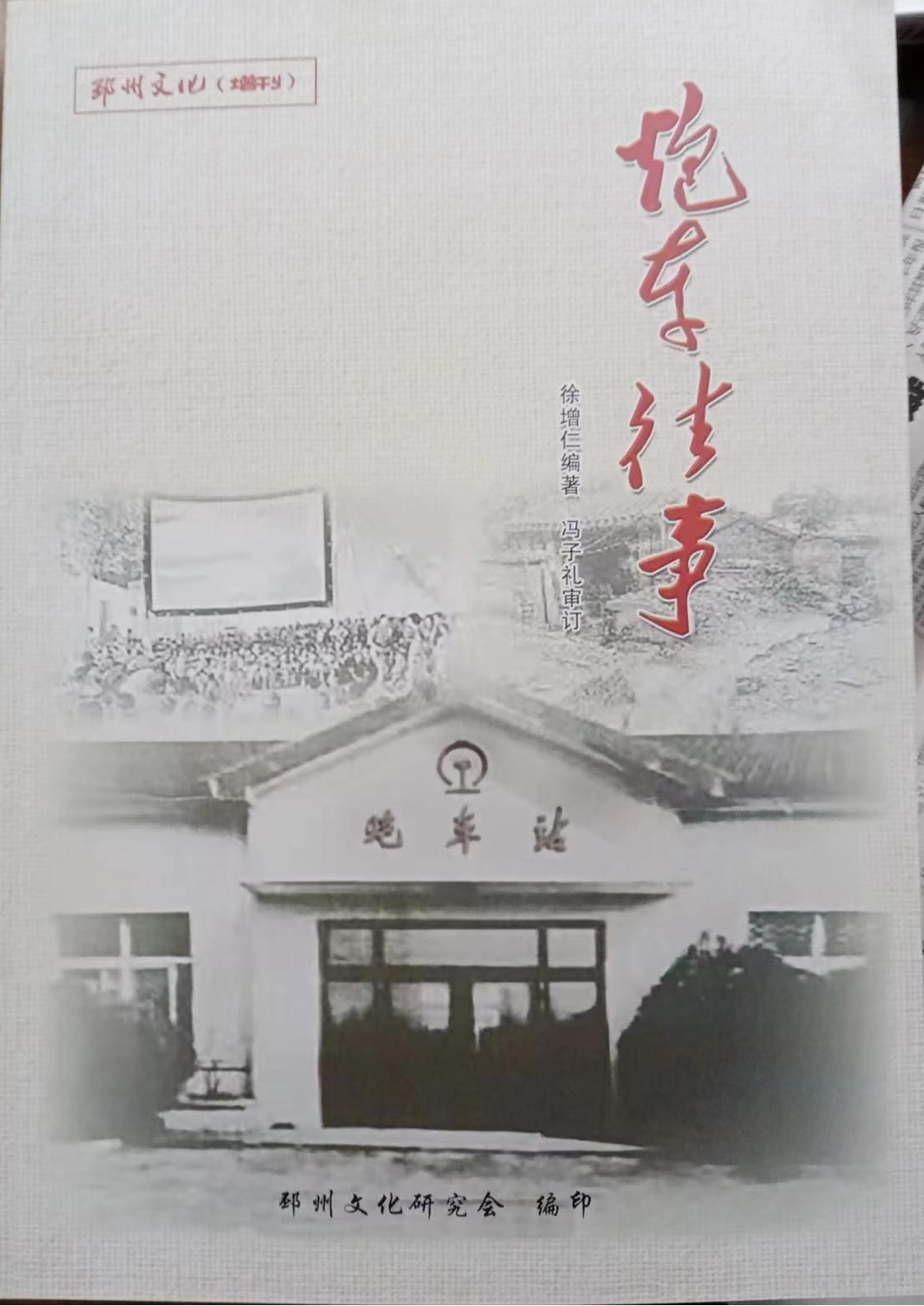

D768 冯子礼:<炮车往事>序

冯子礼:<炮车往事>序

游子思乡,人老怀旧,多年前,我就希望能有一部像《朝花夕拾》和《大淖记事》那样的记述炮车往事的书留给后人。我也意识到亲历见证和熟悉炮车发展掌故的人已寥寥无几,抢救历史该提上日程了,年长于我者日渐凋零,健在者寥若晨星。为此,两年前我还专门去新沂拜访炮车庆余堂末代老板王连凯先生并做了录音,了解炮车镇的商业发展史,想提供给政协编《文史资料》用。孰料其事未果王先生业已作古,可为叹息 。想不到,暑假前夕,徐增仁兄采访辑集的《炮车往事》书稿放到我的面前,真是一个意外之喜。

炮车,在行政建制意义上称“镇”,是近些年的事。过去年代,行政建制称过“公社”、称过“区”“乡”,也只是在大一点的商贸集市意义上才称“镇”。晚清民初,曾叫“炮车圩”,所以后炮车才叫“圩北”,在北门外。“圩”,与“寨”“楼”一样,都是过去年代历史的活化石。晚清闹捻军,豪绅团练筑楼寨以自保,遂成聚落。后来,大的财主家也有“楼”,叫“炮楼”,主要是防匪,因为是庄主,遂以名村。

晚清民国年代土匪多如牛毛,集镇多筑圩防匪,故左近的“圩”甚多,毛泽东主席淮海战役期间的电报,就称“碾庄圩”,土山镇发展旅游也重修“土山圩”。过去水患频仍,“圩”还有一个作用是御水患。1950年代初淮河大洪水,我被困葛程乡下,祖父与乡亲架船到炮车赶集,可以历河湾、张村、老堰头、桃园数村,直泊舟炮车西门之外,一片水乡泽国,这是印象特别深的一件“往事”。

这种情况并不罕见,彼时秋天发大水是常态,人们只好乘着木盆,没有木盆就用推磨接糊子的“浆盆”,到水里将成熟的高粱穗子用“鍏(wéi)”刀扦下来,秸秆要等水下去后才能砍收。所以当年秋作物多种高粱,村庄也多建在高台上。“圣人出,黄河清”一直是国人的千年梦想,只有到了新中国,才第一次成为现实。

旧时代炮车有“八大害”,兵匪荼毒,不亚于洪水瘟疫。即使有“圩”,也作用不大。老辈人讲的最多的是 “运师开口子”和“张凤仪抢炮车”,前者说的1935年大运河从运河师范学校所在处决口将学校整个冲没,后者说的是国民党“二六支队”对炮车的大洗劫。这次本想就此组织篇文章,可惜能道其详的人竟找不到了。

既然有兵匪之祸,社会上也就三教九流色色俱全,是旧社会的一个缩影,鲁迅笔下许多典型,炮车都能找到影子。记得有位秦彪,当年称彪爷,鹰钩鼻子,腰间别个鹌鹑布袋,他是“集头”,逢集逢会进入炮车的贼都得跟他报到,否则会被打个半死。有面子的人物被偷了东西,通过他还可以完璧归赵,这也是旧时代江湖的一个规矩,也是“范儿”,所以一位高扬“民国范儿”的名人说:“民国年间的贼,也比今天有范儿!”四九年后社会生存规则变了,这位“爷”成了“坏”,未能活到平反摘帽年代就作古了。岁月流逝,往事淡出,如今想组织一篇状三教九流众生相的文章,竟踏破铁鞋难觅作者了。

故乡的“往事”回忆,应该像醇酒,像史诗。状往昔风物世情,可令人“如饮醇醪,不觉自醉”;叙社会变迁,能使人在回味中感受时代风云变幻,获深刻历史体悟。读《京韵悠扬,皮黄情深》,有过类似体验的,可带你重温建国初年文化生活况味;在电视网络饭圈氛围中泡大的年青朋友,读读也能开拓下视野,知道当年老辈人是这样看戏的,就像吃惯了流行风味,偶尔品尝下地锅鸡和盐豆炒鸡蛋,也会“别是一般滋味在心头”。

炮车百年沧桑,忆往事难免酸甜苦辣五味俱全。说开埠繁华,除了商铺鳞次栉比,人头攒动,打烊后留声唱片乐声悠扬,也有十字街口挣扎谋生的“瞎精”切片西瓜吆喝,和可以一支支零买的“洋烟摊子”。逢集逢会,除了生意兴隆通四海,也有大煞风景的“歘(chuā)饭”难堪——饿急了的叫花子,老是討不到会到锅饼挑子上抢一块就跑,如果你追,抢饭的就边吃边跑边向饼上吐唾沫,使你抢回去也没用。遭遇“歘”,多半无奈骂上一句了事,也有追上去把人打上一顿的。这种现象,炮车人称之为“歘(chuā)饭”,“歘”乃方音,快抢之谓也,本字不详,给年轻读者奉上一点新鲜,也是过去年代的一道风景。

往昔追忆,立足不同,会大异其趣。

《朝花夕拾》《大淖记事》是经典,近些年,继张爱玲热之后,“民国往事”的追忆勃兴,“民国范儿”热久盛不衰。下面是一本代表性著作《长衫旗袍里的“民国范儿”》的介绍:

“王凯所著的《长衫旗袍里的“民国范儿”》诉说的是一段尚未凝固的历史,一个不一样的民国。 这是一个色彩斑斓的时代,这是一个特立独行的时代,这是一个包容开放的时代,这是一个坦然率真的时代,这是一个典雅从容的时代,更是一个有脊梁有气节有风骨的时代,当然也是一个饱受战祸和灾难摧残的时代。在这个时代里,文人有文人的范儿,武夫有武夫的范儿,名媛有名媛的范儿, 市民有市民的范儿,艺人有艺人的范儿,政客有政客的范儿。各种元素纷纷出场,或时尚,或传统,或智慧,或愚昧,或高尚,或卑鄙,或光明,或黑暗,构成了一个多元的民国,一个如今已然绝迹了的民国。 《长衫旗袍里的“民国范儿”》以细腻灵巧的笔触,温暖简洁的语言, 将那些曾经鲜活的人物和细节一一复活,带我们走进了那个并未远去的世界 ,那段余温尚存的岁月。”

“文人如当时名教授,月薪300到6600银元,有卧房、客厅、餐厅、储藏室、仆役卧室、厨房、卫生间等大大小小十四间。电灯、电话、电铃、冷热水等设备一应俱全。房前甬道两侧有绿茵草坪,周围是冬青矮柏围墙,草坪中央置一大鱼缸。书房宽敞明亮,四壁镶以上顶天花板的书橱,窗下是书桌。武夫如辫帅张勋,“1922年农历10月,张勋在家开堂会庆寿,杨小楼、梅兰芳、余叔岩等戏苑名角在京剧界老前辈孙菊仙的带领下,前往天津给张勋祝寿。张勋是个京剧迷,在梨园圈的口碑不错,为人和气,不耍武人脾气,不强人所难,京津一带的名角名票儿大都与他有来往。他对京戏的事儿门儿清,这些角儿不敢糊弄,各自拿出自己的看家本领,争奇斗妍,希望能落个满堂彩。张勋特别喜欢听孙菊仙的老生戏,孙早年曾在宫里为老佛爷唱戏,后来加入名气极大的四喜班,与梅兰芳的祖父梅巧玲同台唱戏,是头牌老生。这次堂会张勋给孙菊仙的戏份儿高达600大洋,把80多岁的孙菊仙激动得老泪长流:“懂戏者,张大帅也!知音者,张大帅也!”

比起这曾经热门煌煌“往事”,这本“炮车往事”卑微不足道。

炮车“人物”,与“张辫帅”和“袁大总统”们不能相提并论,他们属于另一世界。他们名声虽不显赫,但多为百年小镇历史大变迁中的荦荦英杰,有抗大战士,有御侮英烈,有教坛文苑卓有建树者,有辛勤为炮车建设添砖添瓦的英模……是书尽力搜罗,客观介绍,力争不虚美,少遗漏。然视野才力所限,不尽如人意之处难免,欢迎批评指正。

说建国后的历史,避不开“大跃进”和三年饥荒。如果就事论事,盯住一点放大,“伤痕”叙事最容易煽情吸引眼球。笔者亲历过炮车的“大跃进”年代,感受过浮夸荒唐,但60年后回视,当年的农田水利建设,真真是功在当代利在千秋,“四支渠、八支渠”等犹存,早已凝固成为炮车成长的历史记忆。炮车之有电,炮车的社办工业,都是从58年起步的。所以,回顾70年来的历任政绩,蔡崇明书记首屈一指,已成谁也抹杀不了的共识。

用“民国范儿”视角忆昔日,会一往情深;带着“虚无历史”眼镜看今天,则一片阴暗。

看历史,要宏观,算大账,从大多数人利益着眼。

“昔日乱葬岗,今天‘南京路’”,应该是炮车历史变迁的最好写照。《炮车往事》反映时代变化,用的是史笔,生动与文采或不尽人意,但决不是官样文章,其贵在“真”。

我与增仁兄炮车小学同窗,他献身家乡教育,四十年勤勤恳恳如一日,他挚爱家乡拳拳情深,退休后不优游容与,不辞辛劳多方寻觅,探幽索隐爬罗剔抉,辑编成这样一部包括“历史篇”“人物篇”“岁月篇”“风物篇”“传说篇”的文集,着实不易。论文采虽不无粗糙之处,然尺短寸长,作为叙写炮车“往事”的专著,这还是第一部,也就难能可贵了。作者表示,能抛砖引玉,亦于愿足矣。

夫子谓:“文胜质则史,质胜文则野,文质彬彬,然后君子。”《炮车往事》叙“岁月”“风物”,特别是大集体年代的生活与劳动,不虚美官腔,不“伤痕”控诉,为切身体会,实话实说,娓娓道来,如围炉亲切夜话,有“闲坐说玄宗”况味,虽文采经营不足,但原汁原味丰厚,作为过去年月的实录与感受,颇为可读。“历史”与“人物”部分,文质参差不齐,总体看有点“质胜文”。窃以为,“质胜文”,质朴点,总比“文胜质”华而不实好。

文章的收录、表述与编排,我们尽量从严把握,不致有大的偏失,庶不负辑编使命。然条件和水平所限,辑录难免有所阙逸;篇幅长短与所记人物或不成比例……自知不足,亦难越俎代庖,祈谅。

《炮车往事》的印行,得到邳州文化研究会的大力支持,谨在致由衷谢意。

冯子礼 2022年岁末于运河高师二知斋