G802. 冯 峥:“ 一个好媳妇三代好儿孙”,母亲的“嫡系部队”曾有106人

十年五代同堂,家有书香气自华

我母亲的“嫡系部队”有106人,曾经五代同堂十年。母亲去年93岁去世,父亲和她带出的家风代代相传。

文 | 冯 峥

编辑 | 邓宝君

2017年春节,五代同堂

自强自立

所谓家风,就是世代相传下来的行为与制约。上有所好下必所效,一个家族的领头人,必须要带头做好。“一个好媳妇三代好儿孙”就是这个道理。

还在孩提时,我就听村里长辈闲聊说,我家很穷,父亲小学未念完就辍学回来劳动持家。他白天晒盐,一边车水(用脚踏龙骨水车抽水上盐田)一边看书。夜里买不起煤油点灯,他就到庙里拿拜神的香烛点燃,一行一行地看书。

后来父亲靠自学英语和代数,当上小学校长。他在全公社教师象棋比赛中多次获奖。母亲只读过简易师范(相当于现在的幼师),也是靠自学。

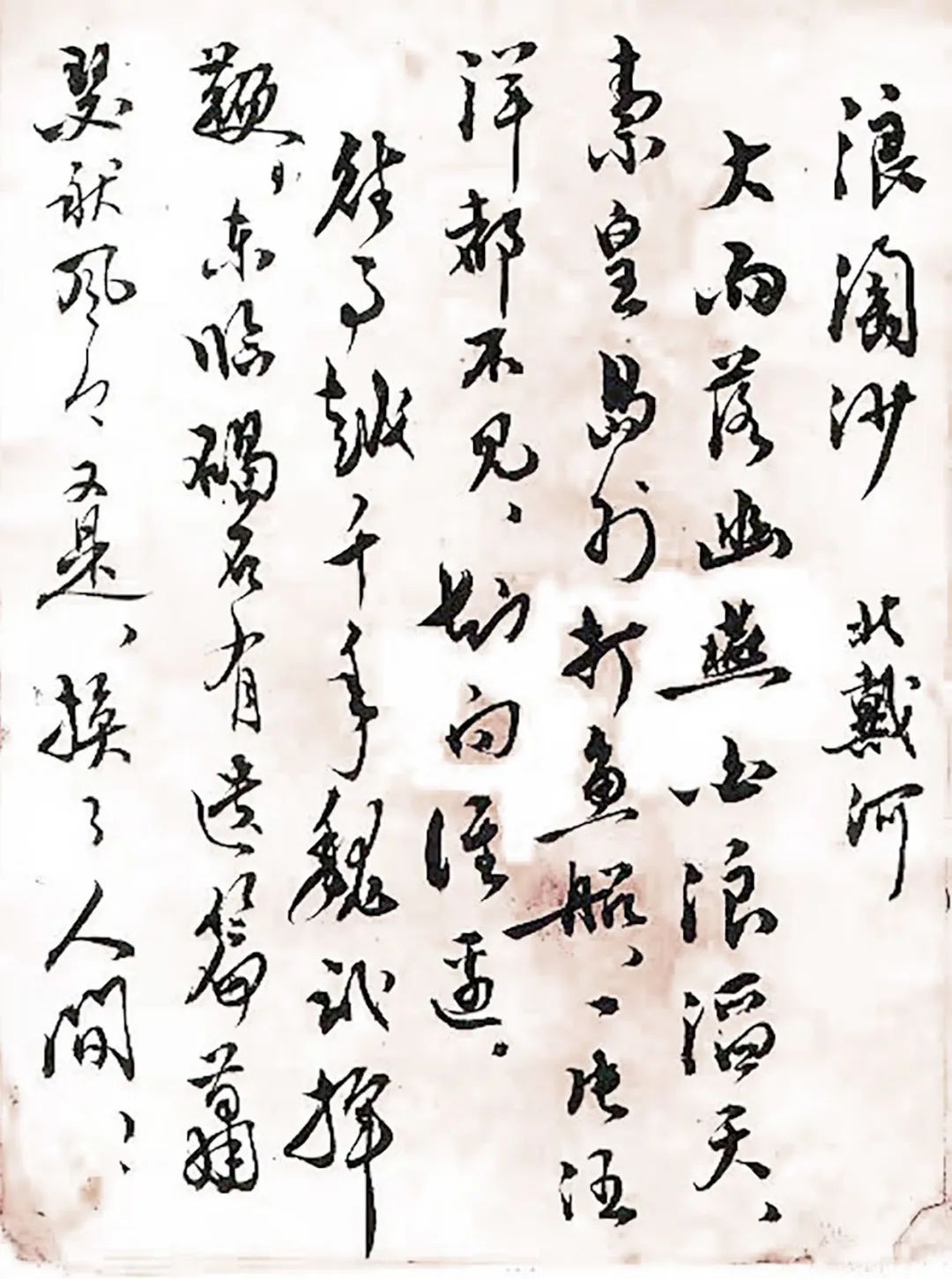

父亲的书法

父母都会创作诗词,也写得一手挺漂亮的书法。他们还会弹琴、拉二胡等多种乐器,自弹唱粤曲。那年区教工会活动,父母曾主演五场粤剧《白旋风》。

因为父母是这样拼搏出来的,我们从小也学会了自强自立。

小时候家里穷,买不起玩具,父亲就给我们一本小学课本,教我们玩“寻中字”游戏:翻开书本一页,看谁先发现“中”字。寻完了“中”字,又寻“人”“手”“足”……胜者给“正”字添一笔,最后看谁的“正”字多。

母亲则教我们唱儿歌:“言身寸谢孑瓜孤,禾火心愁竹付符。立木见亲门口问,西示风飘古月胡。”父亲鼓励我们用清水在地板上练字……就这样,还在学前,我们就学会了很多汉字。

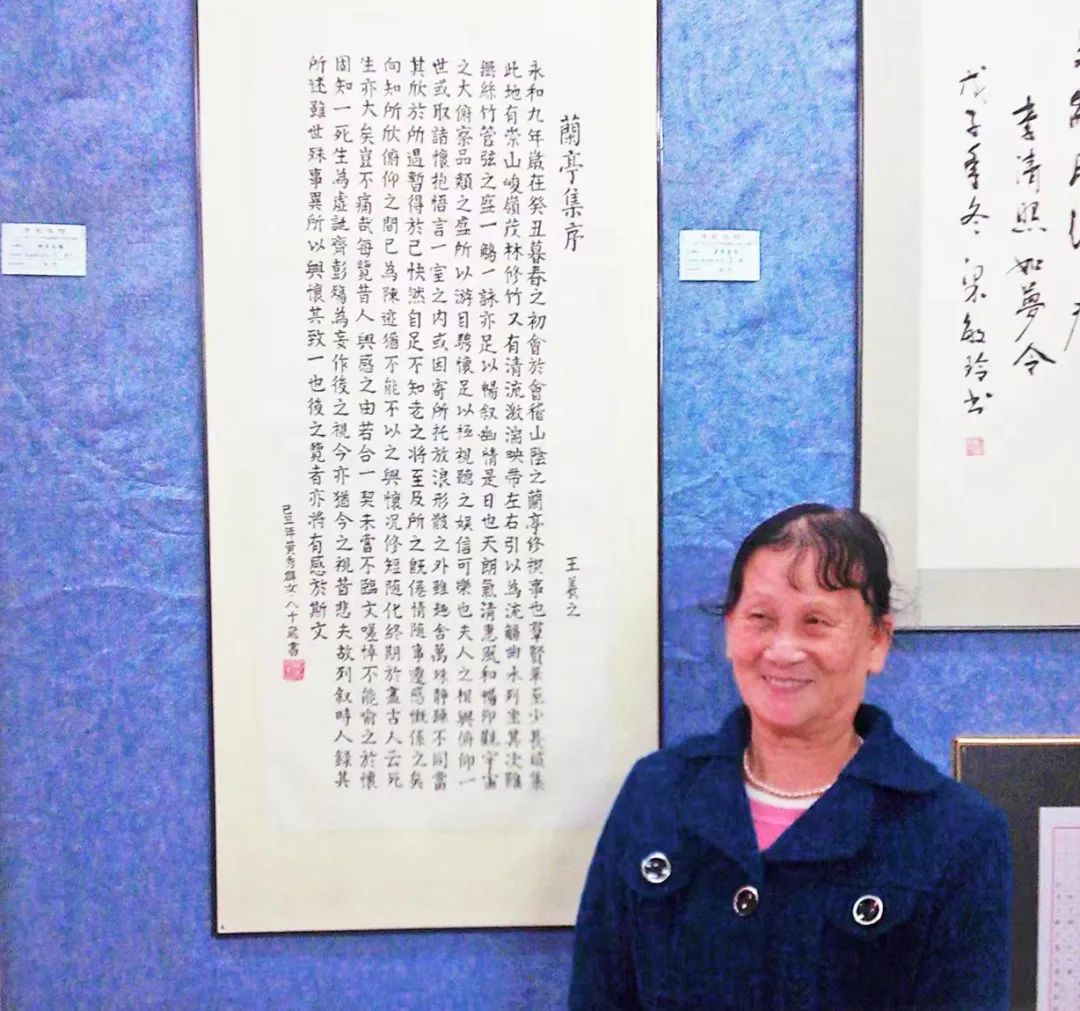

母亲80岁时,与她的获奖作品合影

从小学四年级起,父母进而要求我们每天背诵一首唐诗,写一则日记(我一直坚持至今天)。

1956年,我第一次在学校墙报上发表了16行诗歌《致老师》后,开始了写课外作文、收集民歌的爱好。

父亲又教我向《新儿童》杂志投稿。该杂志的“云姐信箱”回复的话“坚持下去,终会成功”鼓励着我前行至今。我直到参加广东省作协,才知道“云姐”就是省作协副主席黄庆云。

家庭图书馆

解放初,土改打土豪分田地时,别的人家只要衣物,父亲却捡丢在地下的书画。从此,我家有了一个小图书馆。

那时没有什么少儿读物,我便偷父亲书架上的书看,《红楼梦》等四大名著便是在三四年级时看完的。由于和父亲读书的兴趣不同,我就想方设法去借书、抄书,甚至买书。

我1959年4月18日写的日记,记录着13岁那年的买书趣事:

今天书店下乡卖书。我买了一本,又赶快回来上作文课,真舍不得离开。下了课,我向谭老师借了1角8分钱又买了一本。回到家里,我把旧报纸拿到供销社卖了,得3角8分钱,又去买了一本,今天共买了4角1分钱书。书店那同志问:“你怎么这么爱买书呢?”我说,我的买书钱加起来就有两三块钱了,就像鲁迅先生一样“我每逢入到书店,就把身上所有的钱花光”。那同志说:“哎呀呀,你这么小就知道鲁迅了,长大一定是个文学家。”

一天,父亲对我说:“写信给你五叔,叫他给你买些书吧。”于是,我写了自己一生中的第一封信。不久,五叔从福建前线寄书回来。父亲又给我订了《中国少年报》和《红领巾》杂志。于是,我也有了一个小图书馆。

进城工作后,有一年城里浸涝水,要转移藏书,我乘机秤了一下家中藏书,10吨!

那年,我主持全市首次家庭藏书评比,评出两个一等奖为“书香之家”。小儿子知道后不服气,自己盘点了家中藏书,结果比两个一等奖家庭的藏书量加起来还多。儿子吵吵嚷嚷说“不公平”,我就对他说:“如果我既当运动员又当裁判员,那才真正是不公平呢。”这下他才无话可说。

2019年,作者出席第14届中国—东盟文化论坛

父亲被打成“右派”后,家道突然中落。我初中未念完就中途辍学,回来当渔民。记得父亲送我上船时,好像喃喃自语,又好似对我说:“(遭遇)苦难,只要你死不了,将来就是一笔财富。”

我记住了这句话,就在既当工场又当睡床的狭窄小船里,也不肯放下我的笔。那次海难,别人忙着逃生时,我却抢着写完可能是自己的最后一篇文章,然后把它塞进一个玻璃瓶里,拴在船边,希望沉船后有人捡到送回我家……

艰苦的海上生涯,给了我丰厚的回报,以后我写的多是以南海渔家生活为题材的小说。因为作品几次获奖,我成了广东省作家协会会员。

几经周折,我调入县文化馆。此后,我在阳江文艺界工作30多年,当了26年文联主席兼作协主席。在这期间,我才深刻理解当年父亲在路上对我说的那句话。

不依赖,靠奋斗

在一个地级市,处级干部就是“高干”了。我当“官”后,九个兄弟姐妹也都是自谋职业,从未向我提出过安排工作的要求,两个弟弟还是在我退休之后才参加省级文艺家协会的(我在职时不让他们申请)。

第三代也不依赖父荫。我的儿女上学,填的家长名字是我鲜为人知的学名。我到他们学校讲课后,有同学问我女儿:“那天那位领导是你爸爸?”她平静回答:“爸爸又咋啦?我只知道他是来讲课的老师。”

三个儿女大学毕业后,都是自谋职业。

大儿子上班多年,他单位的领导才问我:“他是你儿子?怎么当时不给我打招呼?”

有个征管员常到我小儿子的公司,发现公司墙上有我的字画,吃惊地问:“你怎么会有冯主席的字画?”我儿子只是笑了笑,没回答。是公司员工告诉他:“冯主席是老板父亲呀。”

第四代学习也都很自觉,我们从来不用督促儿孙做作业。

大孙女还在上小学五年级时,就和我讨论“贾宝玉能不能不出家”的人生问题。她从小学到高中毕业都领奖学金,从没交过学费,两年前考进了重点大学。

二孙女还在幼儿园时,每年春节在小区转一圈,回来就会告诉我,谁家的春联上下联贴错了。我画画时,她在一旁帮铺纸递水,利用残纸剩墨学涂鸦。

她10岁登上舞台,在我们家庭乐队的伴奏下现场作画。12岁时,她在《少男少女》杂志发表作品,美术作品曾获得全国青少年大赛金奖,今年以全市美术第三名的成绩考进重点中学。

三孙女初中未毕业已考到钢琴九级,她读小学写的诗歌发表在《星岛日报》。

我弟弟那12岁的孙女更了不起。这几年请她写春联的人排长队,成为电视台的新闻。有几家商铺的招牌,就是特地找她写的。

然而,在家里,她们一样撒娇,打打闹闹。

2022年,阳江市政府为作者举办从文从艺50年活动

家族和谐相处

在父母影响下,我们九个兄弟姐妹也都会吹拉弹唱。

1964年,全家演出独幕粤剧《三婶教子》。1990年,我们举办全市首个家庭晚会,在省电视台播放。1991年在全市家庭文化现场会,我们全家五代登台表演。

因为全家经常同台演出,需要团队合作,切磋书画时,谁也离不开谁,所以我们兄弟姐妹从来没有吵架。遇到一时解决不了的事情,就按父亲传下的办法开家庭会。会上从不以大压小、以长欺幼,还允许“翻案”“复议”“上诉”,甚至请朋友来当仲裁者,但最后由家族“常委会”定夺。

一个家族都和谐相处,平等相待。

有一次,时年13岁的女儿找我谈话:“爸,过来!”我乖乖到她房间去。她满脸严肃地问:“你这段时间是不是很晚才回家?”我知道是她母亲“检举揭发”的,只得乖乖“坦白从宽”:“是,因为春节期间又要排练又要演出。”她冷冷地说:“你要管好自己!”

一天晚上,我写完一篇小说,心情高兴,大声唱了几句歌,正在做作业的小孙女就“没大没小”地抗议:“爷爷,打了鸡血啦?”

小孙女画好一幅国画,问我好不好看。我当时正在写作,就随口回答“好好好”。不料“群众眼光雪亮”,小孙女说:“好什么好?你连看都没看!”我只得放下笔,走过去认真品评一下。

山村农家出身的老婆,也常穿女儿、媳妇换下的旧衣服。她不会说什么廉政大道理,却常在我耳边念叨:“有碗安乐茶饭就好了。”

不过,这种“同志式平等”只限于处事。

家族里的日常行为,还是严格按照传统文化那一套。比如,晚辈回家先向长辈打招呼;家里来客人,晚辈要向客人敬礼;吃饭时,长辈没坐下,晚辈一定不能先坐,也不能先动筷,等等。

他们见我现在还穿着20年前的衬衫,都不敢买品牌衣服。小孩子衣着还是“新阿大,旧阿二”的老传统,但不得破烂邋遢,影响市容。他们把省下的钱买书,现在,儿孙们各人都有自己存书百本以上的小书柜。

家族早茶会

各自门户独立后,为维系家族团结,我们组织了“家族周日早茶会”,多少年来,从不间断。

每个星期天早上,各家各户携儿带孙来我家AA制早茶(70岁以上免费),一边喝茶,一边聊天,各自汇报一周工作让大家参议。接着便是两小时的粤曲演唱和合奏广东音乐,用手机拍下发上家族群,让大家品评。

群里还有个《老来讲旧时》专栏。第二代在这里讲家史、回忆奋斗历程和家族趣事。大家既可继续动笔写点小文章,不至于突然“刹车”,也让第三第四代知道今天的幸福日子来之不易,激励前行。

这个专栏还真收到点效果,上幼儿园的小弟弟吃剩的饭菜,念初中的小姐姐会自觉地端来吃完:“当年爷爷连稀饭都吃不饱呢。”

本着和平共处、平等相待的原则,我们对待亲戚朋友、左邻右里都有“让他三尺又何妨”的豁达。因此,邻居有事也会找我们商量,有的还凑趣参加我们的周日早茶会。

近年,我家创建的“家族周日早茶会”已经在朋友圈推广开了。:

《家庭》特约撰稿

冯峥:中国作家协会会员、广东省作家协会理事,曾任阳江县、市文联主席(兼秘书长、作协主席)26年,期间为广东石油学院客座教授、广东省第三届重点文学创作扶持资金签约作家、广东省政协第八届第九届文艺组组长。出版长篇小说《渔乡子》《南宋的那个夜晚——南海1号传奇》等文艺作品36种,合1000多万字。2022年2月,阳江市政府为其举办“冯峥从文从艺50年历程展”。现为阳江市高凉文化研究会会长。