多谢了四方众乡亲。

我今没有好茶饭,

只有山歌敬亲人,敬亲人……

半个世纪了,可一听到这首熟悉的山歌,大家就会想起歌仙刘三姐。

关于刘三姐,民间传说很多。

当她还叫刘三妹的少年时光,就是一个聪明伶俐的小村姑。她经常与姐妹们在塘边养鸭牧牛,在岩洞纺纱织布,在田中春种秋收。有一次,村里两家人的鸭子混在一起,难解难分,为此打闹起来。刘三妹过来问:你们两家平日是怎么喂鸭子的?这家说,我敲料盆。那家说,我叫“嘛嘛嘛”。刘三妹就说,那你就敲你的料盆,你叫你的“嘛嘛嘛”,试试看。两家按照刘三妹说的做了,果然,一下子两家的鸭子各归各户,个只不差,双方都感谢刘三妹。

当刘三妹长大叫作刘三姐成为青年时,已经是远近闻名的歌手了。她除了唱山歌教人行善积德,还用山歌打击地主老财,使穷人开心舒畅,使阔人胆战心寒。这天,刘三姐在田里收割稻子,一个阔少经过,轻薄地调戏刘三姐:

闲游看见一娇娥,满头大汗在割禾。何必做得咁辛苦,不如做我小老婆?

刘三姐一听火了,歌随口出:

以为谁家晒大粪,屎气熏天臭呵呵。你想讨老婆容乜易?投胎再世快投河!

女伴们跟着和歌:

投胎再世快投河,下辈也是野狗拖。哈哈哈。

不料,这阔少还不知好歹,嬉皮笑脸地又送出一首:

初初来到这村乡,特问妹借床一张。与妹龙床过一夜,价钱几多好商量。

给脸不要脸!看来这次要来一剂猛药了。刘三姐站起来,撩撩额上刘海,怼了过去:

价钱几多早有定,你找棺材铺商量。大棺小棺木铺有,四边落铆又掩箱。

女伴们拍手叫好,跟着和歌:

价钱几多早有定,你找棺材铺商量。哈哈哈。

那阔少这才知道刘三姐不好惹,顿时哑口无言,灰溜溜走了。

到了后来,刘三姐便成了歌仙。据说,她17岁那年的三月三,在春州铜石岩与心上人广西白鹤乡歌手张伟望对歌。张伟望唱:

心相连哩心相连,山歌牵我到禾田。相恋只盼长相守,我羡鸳鸯不羡仙。

刘三姐接着唱:

两心连哩两心连,我俩相约到百年。谁个九十九岁死,奈何桥上等一年。

两人对歌七天七夜,不见输赢。附近村民男女老幼坐满草地守着听。到第八天傍晚,一对白鹤驾着彩云飞来。彩云散去,刘三姐和张伟望都不见了。村民说他们是羽化升仙去了,就在铜石岩建了庙宇,每年三月三拜祭纪念她。皇帝宋真宗闻知此事,特送“通真岩”匾来。后来铜石岩改名通真岩,此匾摩崖石刻至今保存完好。

千百年来,刘三姐的故事和传说数之不尽,在两广地区广泛流传。

关于刘三姐,有关资料最早见于南宋王象之的《舆地纪胜》卷九十八《三妹山》:“刘三妹,春州人,坐于岩石之上,因名。”清代方濬师所著的《蕉轩随录》也载:“广东阳春县北八十里思良都铜石岩东之半峰,相传为李唐时刘三仙女祖父坟,今尚存,春夏不生草。刘三仙女者,刘三妹也。《寰宇记》《舆地纪胜》均载阳春有三妹山,以三妹坐岩上得名。”

旧《阳春县志》有载:“在春湾镇通真岩刘三妹歌台东边山岗,土名刘三岗。有一座土坟,那是刘三姐祖父的坟。为火砖灰砂古墓。”“刘三姐的传歌台在春湾镇南边刘家寨后山的通真岩洞,她在这里揖麻、唱歌直到升仙。”阳江也有刘三井、刘三庙、刘三姐山……

后来《广东新语》《粤述》《池北偶记》等一些笔记野史不乏记载。它们相同的地方有两点:一是刘三姐是个歌仙;二是她的出生年代,都在唐中宗年间(618─907)。不同的地方也有两点:一是刘三姐的名字,粗略统计有刘三、刘三妹、刘三姐、刘三娘、刘三婆、刘三嫲、刘三太、刘三女太……二是刘三姐的籍贯,屈大均的《广东新语》说她是新兴人。而台山的《新宁县志》云:“凤山,县北三十余里……有石室……相传刘三妹所居。”说是台山人。《开平县志》也说:“相传有修炼女子于乾隆四十八年现迹山中……自道为刘三妹,云,此间石室吾昔日之居所,石头床吾昔日之游息,石头碗吾之麻钵也。”

到了《粤述》《池北偶记》,刘三姐便成了广西人。再查,嗬,除了两广,福建、江西、湖南、贵州、云南、台湾和香港都有刘三姐!

由此引出一个话题,刘三姐究竟是哪里人?有人说,刘三姐出生在阳春,小时叫刘三妹;长大了到广西传歌,叫刘三姐;老了,回到阳江,叫刘三嫲……

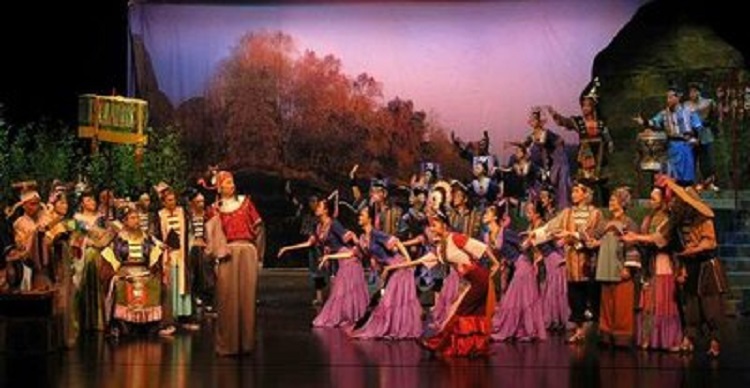

1960年,乔羽编剧、苏里导演、雷振邦作曲、黄婉秋主演的《刘三姐》,由长春电影制片厂拍成电影。1963年获电影百花奖,掀起了一股“刘三姐热”。前几年,由张艺谋导演的大型桂林山水实景演出《印象刘三姐》,更是把“刘三姐热”推上了高潮。于是广西宜州、柳州10多个地方更是煞有介事地“落实”刘三姐的斗歌台、缉麻洞、刘三桥……

这些年,为了搞活旅游,为了经济效益,争夺名人故里这类事情已不鲜见。如果从这个角度来看,我们大可忽略“刘三姐究竟是哪里人?”这个话题。甚至还有人认为“有人争比无人争好,秦桧才无人争”。

但从学术研究角度看,却有文章可做。

学术界有人认为,传说中的刘三姐不一定真有其人。正像阿凡提、陈梦吉等都是民间智慧人物代表一样,刘三姐、阿诗玛等是民间歌手的代表。陈梦吉也有着新会、台山等五邑两阳的籍贯,因此各地都有刘三姐也就不奇怪了。

其实很简单,就算忽略刘三姐17岁羽化升仙这段神话,如果把刘三妹从春州出生算起,到传歌归来阳江叫刘三嫲为止,她起码涉足8省69个县市。在那全靠双脚步行的年代,她要走多少年?更何况每到一地至少还要演出好几场。看来这是绝不可能的事。

或者就像喃魔佬叫“师公”一样,“刘三”本身就是一个“职称”,是那种民间边唱边舞“赤帻朱蓝其面,执戈跳舞入室索厉鬼”的“女巫”。《阳江县志》云:“六月村落中,各建小棚延巫女歌舞其上,名曰跳禾楼,用以祈年。俗传跳禾楼即效刘三妈故事。闻神为牧牛女得道者。各处多有庙。今以道士饰作女巫……”这段记载,很明显表示这些“效刘三妈故事”的民间歌手就是“女巫”或“巫女”。

如果这两个推论成立的话,那么遍地都是刘三姐这现象就不难解释了。

但是,不管哪种说法,都足以证明两阳地方至少在唐以来就有刘三姐现象,就有以刘三姐为代表的山歌活动。因此阳江被评为广东省山歌之乡绝非偶然。

作者简历:

冯峥,男,汉族,1946年元宵节出生于广东省阳江市阳东县大沟镇三丫村。

系中国作家协会、中国民间文艺家协会、中国新故事学会、中国通俗文学学会、中国通俗小说研究会会员。广东省作家协会、曲艺家协会、戏剧家协会、民间文艺家协会理事。散文诗学会秘书长。广东省“非遗”组专家、广东石油学院客座教授。

系阳江县、阳江市政协常委、江城区人大代表。广东省第8.9届政协文艺组组长。

1960年在阳江一中读至初二第一学期,便因家庭变故,回家乡当农民、渔民、盐工。1973年到阳西县沙扒中学当民办教师。1983年调阳江县文化馆当创作员、小报主编、副馆长。1987年任阳江县文联常务副主席兼秘书长、作协主席。1988年起任阳江市文化局创作室主任。1993年任广东省文联委员、广东省作家协会理事、《作品》编委。

2005年60岁时,以特殊人才资格,留任阳江市文联主席、作协主席、民协主席5年。

从事文艺创作50余年,用192个笔名在全国各地报刊发表各类文章1000多篇。

出版有:长篇小说《渔乡子》《南宋的那个夜晚——南海1号传奇》等文艺作品38种,合1000多万字。与人合集20多种;主编出版各类集子10余种。其中《漠海钩沉》获国家“山花奖”。短篇小说《七级总理》获广东省作协首届新人新作(现叫鲁迅奖)二等奖。《新潮女》等11篇小说、故事、和歌曲《漠阳江情思》等在省以上评选获奖。

小戏——《子教三娘》、《三亲家》、《亲家路窄》参加省演出获奖,并录像播出。

影视——《阳江之战》(电影文学剧本)《渔家故事》获广东省委宣传部1999年"五个一工程奖。《海上沧桑》获广东省首届“五个一工程”奖。《守门人》等4个电视片在省评选获奖。《漠阳江情思》发行海内外;《魂断大茶根》获广东省小电影一等奖

散文——《漠江山水入画来》、《那琴情思》《圆明园祭》选进省市乡土教材。

国画——《傲雪》获中国作家协会2007年主办的“当代中国作家书画展”优秀奖,并被国家收藏。2013年12月国画《拼搏》参加《中国作家书画作品展》,收进《诗文风流,翰墨飘香》大型画册。参加广东国际文化交流中心在上海、广州、深圳等地主办的书画展5次。

书法——温州冯氏宗祠牌楼、楹联。

楹联——广西几间冯氏宗祠的门联。

歌曲——《漠阳江情思》、《最毒四人帮》在省广播电台播出。

舞蹈——《燂船舞》在阳江市第三届旅游文化节上演由广东省歌舞团演出。

民俗文史——《漠海钩沉》《阳江人从哪里来》《云上精灵》《阳江漆器》《朱漆留春》

语言文字──《阳江话字词典》

2009年退休后,任阳江市高凉文化研究会会长

2016年,出版长篇小说《南宋的那个夜晚——南海1号传奇》

2019年,参加东盟10国国际文化高端论坛。

2021年,为东平镇撰写出版地方志《太阳升起的地方》

2022年,为海陵镇撰写出版地方志《海陵传》

2022年,阳江市政府一连10天,为其举办《冯峥从文从艺50年成就展暨作品研讨会》

2023年,参与编写阳江市乡土教材

生平事迹收入《世界名人录》、《中国当代文化艺术名人》《当代中国电视人》等50多本典史。作品入藏中国美术馆、中国现代文学馆、广东省中山图书馆、中山大学图书馆。