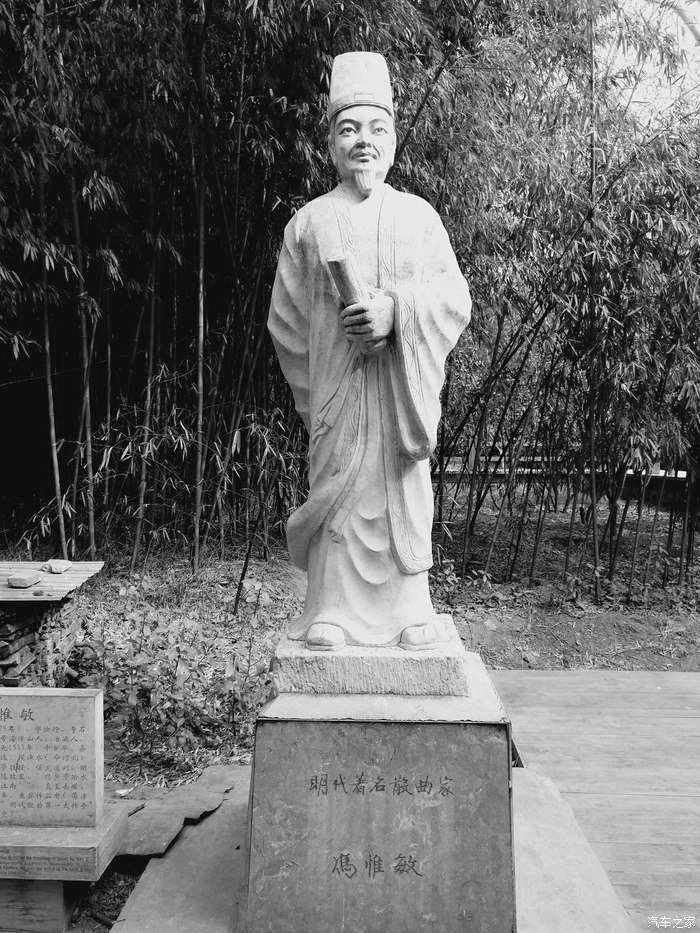

(明朝大散曲家冯惟敏塑像)

E720 冯春明:魂牵老龙湾

冯春明

2020-12-26

阅读 1655

十几年前,我第一次来到这里时,就被湖湾中那些数不清的纤细泉流震惊了。那是些怎样的泉呀!偌大的清澈见底的湖湾,密密麻麻地数也数不清的泉涌……那水泡如同珍珠,一个接一个的轻盈地从湖湾底部的清沙中跳跃而起……它们串联成一条条水线样的长队,一个个自下而上地纷至沓来!它们时而摆动,时而直行,时而交汇……及至水面时,一下生成了无数个飘飘缈缈,宛如梦幻般的涟漪。

这是我唯一见过的泉!这是一湾水线如林般的泉涌!那一串串弹跳而起的水珠,它们一个个地相互打着招呼,它们时而碰撞,时而拥抱交融;它们以生动、活泼的清澈;以超越时空的镜像,让这弯透明的水域显得格外的静。

这湾清澈寂静的泉,这湾梦幻般的存在!过去,我没有见过;以后,在其它地方也没有见过。

自从见到这湾泉水起,每年的说不上哪个时候,我总会鬼使神差般地从沂南驾车来到这里。因为,在我的意象里,这一湾泉水,始终涌动着我的梦,涌动着我的父辈们的梦,涌动着我的祖辈们的梦……那是一个无论走到哪里,都要驻足回望的地方;那是一个无论走到哪里,都如影随形的地方。

这里,是山东冯氏家族的发祥地。临朐冯氏家族,是明清时期著名的文学世家。家族中有五人的作品被采入《四库全书》。祖上冯裕制定的“忠孝传家,兄友弟恭,清正廉明,不阿权贵,文韬武略,才智兼备,进退适宜,不迷恋权贵”的家训,被后世研究者认为:是临朐冯氏之所以能够成功的关键所在。

冯裕的后人,明散曲家冯惟敏是我印象中最为深刻的一位。他聪颖好学,才华富瞻,不恋权贵。1571年,他弃官回临朐老家,于海浮山下老龙湾畔建“即江南”亭。他自称海浮山人,整日与朋辈觞咏其间,致力创作。著有《海浮山堂词稿》、《石门集》,主纂嘉靖《临朐县志》、万历《保定通志》等。其散曲集《海浮山堂词稿》中,《农家苦》、《忧复雨》、《刈麦有感》等,或讽贪、或刺虐、或戳弊、或揭恶,均为警世醒民之作。他的杂剧《僧尼共犯》,通过僧尼私通,后经官府判为夫妻的故事,指出:“男女居室,人之大伦”、“传流后嗣,繁衍至今”,乃天经地义之事。

冯氏家族也是命运多舛的,我们这片土地,由于承载了过多的饥荒、瘟疫和战乱的马蹄。祖辈的身影像头顶上的云,时聚时散。然而,那些于荒凉的旷野时停时进的脚步,却是永续的。它们时而腾跃,时而低吟,也因而一次次的重新唤醒曾经高傲的灵魂。

我再次来到老龙湾时,老龙湾的门票提价了。它由过去的30元涨到60元。进园林后,一位中年妇女要我到龙王庙进香,我按其要求一一做了。

老龙湾,我又来了。尽管购买门票时有一种隔膜感,但我的确是回家了。我行走在寂静的湖岸,徘徊在高树、竹林间。眼前,曾经清澈见底的湖水,不知何故,已经变得浑浊了。湖面上,游动着两只被绳索捆绑着翅膀的灰色天鹅,它们用一种木讷的眼神望着我。

湖的北面,不知正在扩建着什么。湖的南面——“即江南”亭前,冯惟敏塑像坐东面西,寂静而立。我深鞠躬后,默默地望着他……竹林泉水间,他的脸上那一抹淡淡的微笑,让我的内心由衷地产生一种基于血缘的亲切感、信赖感和以之为家的归属感。这种感觉,让这里的静,这里的美,这里的持续涌动着生命意味的泉流,蕴涵着丰厚的人文底蕴。我想,这一切或许正是一个家族绵延不绝的根本。它让我真切地感触到一种家族文化的意绪,以及蕴涵其中的思想和情感!

此刻,老龙湾游人如织。曾经的那些遥远的过去,已经沉埋在不可复现的时空中……唯有老龙湾北面——隔湖相望的地方,有一块处在夕阳下的,巨大的石制冯氏族谱纪念碑,在夕阳的光照下泛着淡淡的光晕。

此刻,老龙湾畔;此刻,这个距离先祖冯惟敏四五百个年轮的夏日,我想起了许多有关冯氏家族的往事。老龙湾,那些近在眼前,又如梦似幻的过往,时远时近,时隐时现……这时,苍茫时空中,先祖冯惟敏的诗——《望远曲》,它由远而今,渐次出现在我的眼前:

朝上西风楼,莫忘夕阳津。夕阳照草头,荡漾平无垠。借问天低处,无乃大塊滨。茫茫飞鸟外,望望离群人。离人不可望,一望泪沾巾……

冯春明,沂南人。中国散文学会会员,山东省作家协会会员。二十世纪九十年代开始文学创作,有诗歌、散文、文学评论见于《山东文学》《山东作家》《前卫文学》《时代文学》《青岛文学》《延河》《九州诗文》《星星》《诗刊》等。著有散文集《如是》。