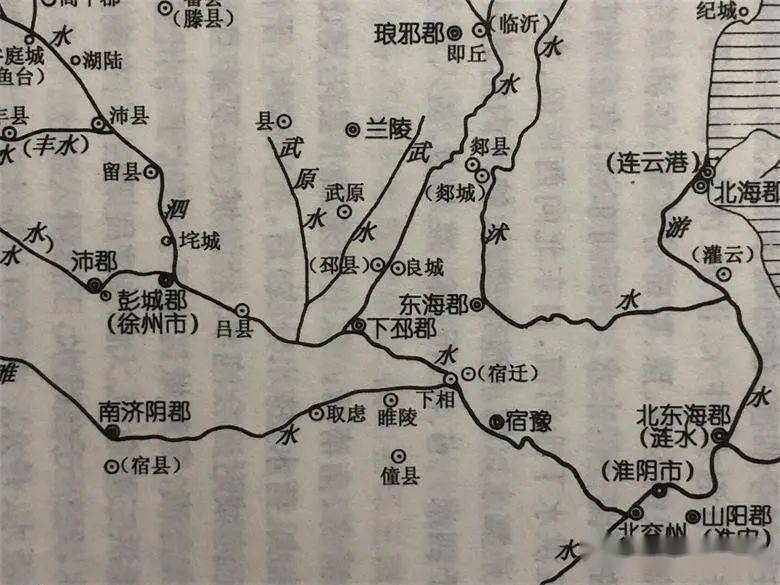

欧洲有句谚语,一条大河的历史就是一部伟大的文化史。同理,发源于山东沂蒙山区的泗河(水)、沂河(水)、沭河(水)、武河(水),是鲁南流向苏北的几条重要河流,它们塑造和影响着苏北地区地形地貌、历史文明、城市兴衰和文化生活。千百年来,从北部鲁南山区向地势低洼的苏北黄淮平原不间断地进行冲积、改道、奔流,汇集在下邳城附近入泗水。泗河(下邳人称泗水、南清河)发源沂蒙山西部泗水县陪尾山,是发源于沂蒙山区的最长河流,河水清澈,向西南绕彭城转东南奔下邳城,过宿迁流向淮安清江浦入淮河。沂河、沭河、武河都是泗河的支流,沂河是最大的支流。浮于沂,达于泗,“浮于泗,达于淮”、“淮沂其乂”(《禹贡》)。北魏郦道元《水经注》论述了沂水南流下邳:“又过襄贲县(今兰陵长城镇)东,又屈南过郯城县西,又南过良城县西,又南过下邳县西,南入泗水”。下邳城是泗、沂、武诸河交汇、合聚之地,下邳城也在历史激荡中因时而生,因势而建,形成了以下邳为典型的沂沭泗流域独特的历史文化。

现存的明清《邳州志》约六种,它们由远及近,对沂河的记载从简单到详尽,给读者提供了解邳州沂河前世今生的材料。在邳州,“川莫大于运,浸莫大于沂”,本文试就沂河水道变动,同时结合运河河道(包括故黄河)变动、淤废与沿岸城市(镇)的兴替,找出生民逐水而居,城池随水改道而兴废的内在规律。

一、 明朝时期沂河:奔流岠山遇阻

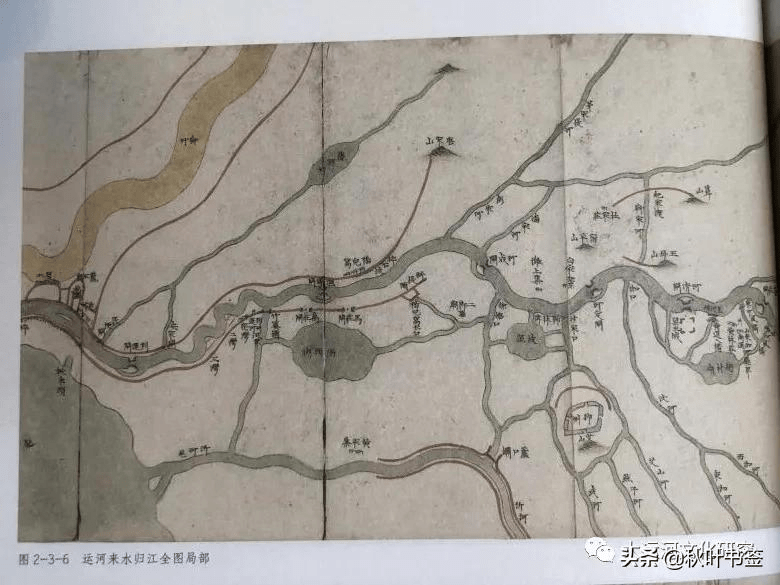

乾隆邳州志图

现存最早的州志为明代嘉靖十六年《重修邳州志》,1537年由杨辅、陈柏纂修(简称明嘉靖志)。州志中对沂河的描述寥寥数语:“沂河,去州一里许,《蔡氏书传》引《地志》云,沂水出泰山郡盖县艾山,经沂州沂水县流至下邳西南,入泗河。”

明代此时的邳州州治——下邳城,为淮安府属州,兼辖宿迁、睢宁两县,并设邳州卫所,也驻下邳。下邳城自古水陆位置优越:“左联淮海,右接彭城,面濒泗水,肩距琅琊。大陵横于背,引领群峰,交汇潨流,南北之冲襟,江淮之保障”(《天启淮安府志》)。清代学者顾祖禹评下邳:“北控齐鲁,南蔽江淮,水陆交通,实为冲要”。据传,下邳城早在夏代奚仲封国时即建城,春秋宋襄公复建,有着古老的城市底蕴,历史上也一直是一个风云激荡、英雄际会之地。先后为西汉韩信侯国国都,东汉王侯封国国都和徐州刺史部驻所,魏晋南北朝时期,还为西晋侯国国都和刺史部驻地,同时也是军事争夺的关键区域。守徐州必须先守下邳,夺徐州必须先夺下邳。南朝刘宋大臣魏尉元曾上表称,下邳为水陆所凑要隘,军事地位重要。“若贼向彭城,必由清泗过宿豫,历下邳,趋青州,路亦由下邳入沂水,经东安。即为贼用师之要。若先定下邳,平宿豫,镇淮阳,戍东安,则青冀诸镇可不攻而克”。可见,当时的淮河、泗水、沂水皆通达,水清河晏,下邳军事位置可见一斑。

明代邳州进士季运隆诗赞:“沂武交流泗水通”。沂水与邳州北水(武水、泇水、艾水)南流,在岠山北分两支,东支为小沂水,向南入泗水,另一支往西流的沂水,在岠山西合武水,从乾沟口共入泗水。沂水从高山奔流而来,一路汇流汶水、洸水、浚水,曲折蜿蜒五百里,在下邳与武水汇合后流入泗水,使泗水水流瞬间大增。随着黄河夺泗入淮,特别是到了明朝中后期,泗水逐渐变成了“浊河”。黄河的泥沙不断淤积,淤沙不断垫高河床,堤防也不得不随之加高,黄河逐渐成了“悬河”,结果使“沂无所归”。沂河等北流诸水渐渐潴留,在岠山西北形成了一望无际的两个大湖——蛤湖、鳗湖。于是河流也被迫改变方向,向东南更低洼的黄墩湖、骆马湖地区(周湖、柳湖、连汪湖)漫流开去。至万历年间泇河成功开通后,泗水(黄河)支流北来诸水才被泇运河截断,沂河开始流入运河。

二、 清代前期沂河:从改道漫流到入骆马湖

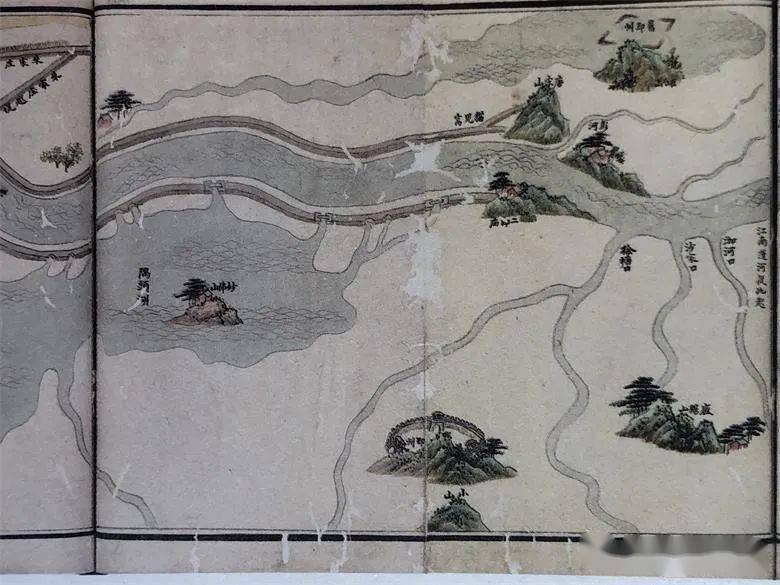

运河来水归江图局部

进入清代,所修纂存留的邳州志颇多。现存康熙《邳州志》为清代最早的邳州志,由孙居湜、孟安世 1693年修纂。关于沂河,康熙《邳州志》写道:“沂河自蒙山经沂州沂水县,南流至受贤乡分派,一支出芦口,西流二里后复分两支,一经城南会武河,二十五里入运;一经官湖出徐塘口入运,本支南流至赵家庄社各沟,亦分二支;一经炮车绕庙防山归骆马湖,一经龙池、隅头归骆马湖,二水旧俱由臧家口入运,今以运堤筑,俱归骆马湖入运矣!”

1750年乾隆十五年,邬承显、吴从信所修纂的《邳州志》独具特色。陈光贻在《稀见方志提要》中称赞此志:“独立河渠一门,以运道、河防、水利附,主重于河防,以御水患,用意亦佳”。关于沂河,论述较多。“沂河出沂水县,历沂州、郯城至州境。又东南流至受贤乡,又东南入骆马湖,由六塘河下注至海州入海”。“沂水在境内分流,由骆马湖入海者二,沂水本支在赵家庄合沟分流二支,一经炮车绕庙防山归骆马湖,一经龙池、隅头集归骆马湖,二派旧俱由臧家口入运,今于水口筑堤,俱归湖入海。沂水在境内分流济运者二,一支自受贤乡芦口,又西流二里后复分两小支,一经城南会武河至沙家口入运,一经官湖出徐塘口入运,一支自鲍家庄社分流者号‘大河形’由龙池炮车出二郎庙入运。”与康熙志论述还是有区别的。

清仁宗嘉庆十五年即1810年,隔了六十年,由丁观堂、陈燮修纂的嘉庆版《邳州志》问世,对沂河的描述与乾隆志大同小异。从康乾和嘉庆三朝志书比较看,后者更详细、更客观。“本支南流赵家庄社各沟”,各沟是当地土语叫法,现为合沟,为沂河东招贤乡所属,沂河分支点应该在合沟西部,今天的位置大约应在陈楼镇竹园村北沂河向东南转弯处,其一支向正南的遗迹即为“大河形”,为古沂河正流,在古良城县西,经二郎庙直下岠山。到明清时,从竹园村西北、官湖丁楼村东向南(遗迹有沙滩、栗园),经现在新营村东、院许村西、过陈楼果园南省城村东折向东南,改经现炮车古栗园绕向西南,先是在沙沟湖于二郎庙入运河,后为了防止淤堵漕河,改从炮车西、老堰头东(现邳州高铁站东不远处),与(剑秋)老运河平行,经墩里湖、坡里湖,从庙防山东与古运河相会,归骆马湖。现在炮车镇古栗园南边的几个叫“圈子”的村庄往西南,一直到陇海大道和铁路立交桥,那些曾经被淘过黄沙的连续大汪塘,均为沂河流过的遗迹。另一分支向东南,在院许村东由张老庙向南转东,经吴楼村(南为华沂闸)、龙池东向南,过草桥镇至隅头。那时龙池、隅头都是沂河边的著名大镇。关于芦口“引沂济运”的分支,志中记述,明崇祯十二年,朝廷采纳了工科给事中宋之普的建议而开挖的,单从“保漕”而言非常必要,但分流的结果是利弊参半。

朱棣在北京称帝,北京为京畿重地。南方江淮、江南的稻谷和其它物资需源源不断地供给北方。鉴于海运有较高风险,永乐初年,禁海运,通漕河。于是京杭大运河成了南北交流的重要渠道,大运河为国家战略通道,攸关国祚大计,运河的畅通也关系着帝国命运兴衰。夺泗后的黄河到了明朝时,入海的其它通道渐渐被堵塞,于是曾经为泗水的黄河除了承担漕粮运输的河槽,也成了黄河入海的唯一通道,"清河"逐渐变成了"浊河"。淮安、下邳、徐州皆成了南直隶(清代江南省)运河沿线的重要城市。下邳沿线设桃园古城驿、钟吾驿、直河驿、下邳驿、辛安驿(新安驿)、房村驿(徐州铜山境)。明朝中期,随着黄河入淮口的淤塞回溯,下邳下游桃园、宿豫告急,由于“黄高淮壅”,黄河决口于是东移徐州和邳州(宿迁)。隆庆朝早期连续几年内,邳州发生了震惊朝野的溃决事件。隆庆三年(1569年)七月,黄河在沛县决口,茶城一线淤阻,两千多只粮船阻隔在下邳城东西上百里黄河的河漕里,无法通行,涉及数万漕军、劳役,吃住困难,一时邳州告急。隆庆四年九月,黄河又在邳州决口,自邳州睢宁县白浪浅至宿迁县小河口淤塞黄河一百八十里。冯敏功《复邳河记》作了描述:“于是决口南移睢宁,漂没军民田庐无算...正河自曹家口至直河九十里,胥为平陆,淤运艘九百三十,官民船数百”。隆庆五年四月,匙头湾以上八十里正河尽淤(匙头湾在下邳城东二十里),毁坏漕船,溺亡运军数以千计、沉没漕粮四十万担......下邳这个千年古城由于地势低洼,也越发难以担当重任了。为避开黄河凶猛的水势,需寻求一条安全、通畅、稳定的运道,也为了给潴留的沂河诸水寻找新的入水口。经过三十多年的朝野论辩,“避黄开泇”终于实施。万历三年,一条从沛县夏镇(今属济宁微山县)到邳州直河的泇运河开通,邳州进入了漕运枢纽的“两河时代”。起初,冬春入京走泇河,空船回来时过徐州走黄河。为了保证冬春漕河不至于干涸,特别是台儿庄到直河镇,落差较小,于是在上、中、下游分别筑坝建闸,开挖和疏通了支河,作为供水的“泉河”,在闸所、支河、浅滩,增添了漕兵、闸夫、泉夫、劳役若干人疏浚、管理。所以,沂河就担当起了“泉河”的任务,为了“引沂济运”,芦口沂河支流不久动工开挖了。

下邳素为“河朔名区,人文鼎盛。自河决不常,流离荡析,几非人境”,“陵谷变异亦移矣...南北易位”(康熙志序)。为“自古凋敝之区,魏晋六朝苦于兵事,宋金元之世苦于兵事又苦于河患”,“黄运两河之在境内,关系国计民生”(乾隆志序言)。嘉庆志序言评述邳州“恒在上游水陆交冲,历称难治,加以河决不常,城郭庐舍荡为蛟宫,人民分析离居,迁至新城,荒脊如故” 。康熙、乾隆皆是有作为的皇帝,特别是康熙帝,把平三藩、治河患作为头等大事,多次下江南省南巡驻跸邳州宿迁县(马陵山、皂河皆有行宫),在骆马湖及中运河多次检视河工,殚精竭虑;乾隆皇帝也多次到邳州“阅河”,行黄河经下邳旧城边曾感慨:“一片白波浮故垒,土人犹道旧邳州”,龙船也曾驻跸二郎庙东旧运河......。到这时大清立国近170年,虽经“康乾盛世”,但邳州的水患依旧并且愈加深重了。

康熙七年大地震不久,河决花山坝,悬河下的下邳城,这个两千多年的古城,气数已尽,“城郭庐舍尽入阳侯,土地荡为蛟宫”。州城主官被风水先生忽悠后,迁建到了离老城九十九里的邳州北境,为艾山之阳洪福山前,这里几入山东界,与郯城一东一西遥望,谓新邳城,明末所开的沂河支流环绕于前,停有漕船,于泇口、猫儿窝、窑湾新建驿站,后设巡检司。

明末至清代中晚期,国家仍视漕运为国本。康熙朝总河靳辅改泇河,加宽、疏浅、延长,改成中河,安全的中河成了漕运过境的快道,在邳州,每年上万艘漕船不走下邳,全入泇河,下邳河务官员、漕军、劳役、河工逐步向北部泇河沿线转移。清代谈迁《北游录》谈到明末黄河不再行运后,出现了“自泇河改,徐、邳寥寥...闾阎萧条,市井零落...在通衢街道数条,人烟尚尔稀疏,贸易亦皆冷淡...各关厢镇集门面房租,悉行蠲免,各衙门灯火夫役,悉行裁革”,好在邳州卫所还在。随着康熙年间下邳城沉没和州城北迁州北境,到雍正十年,这个州城偏立北部的邳州改属徐州府,不再领县,成为了简州。睢宁、宿迁由徐州府直管。下邳沿线驿站逐渐式微,直河驿被废除,在邳州的泇口、猫窝、窑湾设立了新的驿站和巡检司,名为夹沟驿(一作新安驿;《江苏通志稿》称为旧下邳驿迁)、赵村驿(从直河驿迁来)、龙舟驿。

三、 清末民初的沂河:由东向西,多口入运

清代运河图局部

咸丰《邳州志》为清代董用威、马轶群修,鲁一同纂。鲁一同,字通甫,江苏山阳人,清代道咸间著名古文家、诗人。所纂志书,曾被曾国藩推崇为“近日志书之最善者”,有名志之称,为“邳邑信史”。《续修四库全书》称赞其“不博征长官序文,以为冠冕”,有鲜明的特色。“先生高文渊识,抗希龙门...斯志尤雄奇卓绝”(《邳志补.序言》冯煦评价)。鲁一同先生用他的严谨明晰巨笔,书写沂河历史:“沂水今从重坊镇南流入州境,南经高冢(邳州古社名)又南经荆邑社,又南分为二:东为经流。沂水经流过受贤集东屈从西南流,经龙池社又西经炮车社折而西绕庙防山,入隅头湖,又东南达于骆马湖。又冬播为六塘河入于海”。

他注释道:“自运道屡变,形势稍改。今自受贤以南微曲而东,白马河自北来注之,同东南下,屈而西,过龙池东分为二,东流于道光中塞,南流经龚家口,又南过隅头集,东又南得臧家口,复分为二:东流入骆马湖,西流出竹络坝入运,冬夏以时启闭焉”。

“自运道屡变,形势稍改”,“康熙六十一年,总河齐苏勒挑新河一千八百五十一丈”(《续行水金鉴》),经三叉河、庄楼至老河头,入猫儿窝。从徐塘口走坝头(二郎庙北)向东,经赵家坝(现邳州东高铁站)折向南经剑秋河走庙防山,于万庄入运,这段运河现在已经废弃。泇运河在经历二百多年以后,运道变化自然也引起沂河入运口的改变。原沂河从炮车到坝头、二郎庙的入口,逐渐东移。后猫儿窝、赵家坝、马庄、万庄、臧家口都曾有沂河的南流运河入口。因保漕修筑运河围堰,入口不断向东。明清曾经的沙沟社,因一条长长的沙沟得名,从沙沟湖过二郎庙南抵唐宋山(今邳州八路镇唐山),南北三十余里,为沂河曾流向岠山的遗迹。

白马河曾是郯城为排涝沟水开挖的一条人工河。鲁先生在后面补充道:“白马河在沂河东,出郯城马陵山至赵庄入州境,西流附沂以达于运”。康熙朝郯城大地震后,沭河夺白马河入沂,“沂沭不见面,见面成一片”。总河王新命在郯城筑禹王台,白马河回复原状,减轻了下邳、宿迁和骆马湖的压力,仍从赵庄社入沂河(入口在华沂闸北吴楼)。咸丰年间,黄河从铜瓦厢北流,结束了黄河“夺泗入淮”六百多年的历史。下邳黄河断流了、淤塞了,不再重要,驿站被废弃,邳州境的运河由两河变成一河,所以境内中运河变得至关重要了。

关于沂河芦口“引沂济运”,他的陈述与前两个州志基本一致。他还补充了对“大河形”的描述:“其芦口以下至鲍庄社,沂水又分流谓之大河形,西南至二郎庙入运(今堰塞)”。最后说明,只有一条支流直接“入湖达海”,其它三支,皆入运河。

大河形到了臧家口(今新沂市窑湾镇臧口),与早期运河平行,在新运河堰北近百年,作为运河“水柜”,形成了巨大的隅头湖,西达现在红枫园的位置。庙防山,今张楼的庙山,一作妙峰山,水大时,“山小而被沂水所浸,望之隐然”成湖中孤岛。

较前志,对于芦口分流济运的明清两位总河的评价,鲁通甫先生简明扼要:徐塘口的开挖得益于明末总河张国维:“崇祯十四年张国维述略曰引沂入运...察徐塘一口,其流虽细,实据邳之上游,于此疏之,事半功倍。又芦口上多淤阻,并浚深阔,则济全邳之涸,并益宿迁之深,且杀沂水奔趋骆马湖之势,获漕之利而减沂之害,一举而数善备矣。”

《大清一统志》称:“沂河在邳州东,自山东沂州南流入境,至州东分为两支,西南流入运河,其正流南入骆马湖”。明代以前的古沂河“正流”和清代“正流”,殊异可见。黄河侵泗原来自下邳南下水源以沂水为主,因“黄高淮壅”,沂水再也无法正常在下邳入泗了,遇阻后,沂水向东边低洼处漫溢和汇聚,在下邳东和宿迁西北寻找安身之处,明朝晚期,逐渐形成了骆马湖和黄墩湖,那里本属于连片低洼之地。

民国十二年,由窦鸿年、庄思缄修纂的邳州新州志刊行。因“通志局总纂亦谓,鲁志精美,为江苏各志之冠,不可改易前规,只可增补”,故曰《邳志补》。曾任清末安徽巡抚、民国任《江苏通志》主纂的冯昫老先生认为,窦氏修纂《邳志补》目的是“补山阳鲁通甫先生邳志作也”,功莫大焉,如鲁先生有知,会“当亦嘉君为劳臣,引君为诤友也”;他在序言中对主修窦先生大加赞赏:“其文之逋峭,识之超远,不敢谓与先生抗衡”。

《邳志补》洋洋洒洒:“沂水源出临朐县之柞泉、鱼穷泉,南经沂水县,会松仙、南川二河之水,又南合桑泉水及蒙山水,又南合孝感、祊潄诸水,自城东北三十五里齐村西入境,南流经骆圩东、港上西又南经梅家道口,又南经荆邑西,又南至芦口分渠出焉。东为径流,西为支流...南经庄家庵西、受贤集东,又南经胡家塘东,又南经大沂圩西丁楼圩东。又南经袁家圩北曲而东,经吴家楼北,白马河北来注之...又东经华沂,曲而南过草桥西龙池东,又南至周家口...经流又南经纪家集西巩家口东、陈家口西,又南经陆家口东王平楼西、土楼集、东曹窑西,又南合隅头湖水,又南经臧家口,又南分为二:东出者为钱家口下达骆马湖,南出者至窑湾西过晁家沟,抵竹络坝入于运。自齐村至此九十里。”王平楼即现在新沂市窑湾镇王楼,说起地名他们如数家珍,娓娓道来。最后感叹道:“上广下狭,中多迂曲,积沙壅滞,水流不畅,舍东趋西,职是故也!”

窦鸿年先生虽“究心一乡掌故亦既有年”,仍求真务实,“遣人屡勘”,“晨抄暝写”,一丝不苟。他怀着士大夫忧国忧民之情怀,带领修志团队,站在民国那个时代的前沿,深入分析了沂河芦口向西支流,由于失控,导致“乱武夺运”的现实,进而总结邳州成为“洪水走廊”的根本原因。他的笔下饱含深情,立志要为民请愿。他们遍查古籍,引经据典,对于之前诸志也作了查漏补缺。通过深入一线采访丈量,对州境内沂河岸堤长、宽、高作了具体的测量和记述。特别是对“大河形”作了补充。从丁楼圩北沂河分道到炮车古青龙桥(在炮车街北)为沂河故道,也为金元(代)以来的沂河古代正道。作为结论被之后的民国《江苏通志稿》所采纳。在沙沟湖南北小河,他发现了武水的踪迹。(笔者从《水经注》论述推测,那可能是南北朝以前沂、武交替流过痕迹,更多的是沂河)。让人忧心忡忡的是:“沂自芦口以南冬春常涸,莽莽平沙,恍如大漠。至白马河入,乃涓涓不绝焉”,即从芦口至吴楼北这中间二十余里冬春断流。“其后,周口壅塞,臧口遏闭,涓滴不入骆马湖,于是全趋芦口...或伏秋霪雨,诸河并涨,互灌交输而阖境几无干土,皆沂不归湖,水无宣泄之所致也”。

“当泇水之未开也,北来之渠南皆入泗,微湖之溜东不至邳。自良城即开凿,广纳群流。北遏鲁河,西引湖水,而沂武燕艾不老房亭交相互灌,并趋腹心,遂为众壑所归。”窦先生及修志团队异常清醒,认识到位。

皇权与民生的矛盾,生产力水平及闸坝技术的落后,直到1900年代,钢筋混凝土技术才逐步用到建筑和水利工程闸坝上,但仍相当昂贵。时代的局限,致水利少,水害多。

四、 沂河畔那些湮灭的城镇

北魏时期的邳州附近地区水系图

黄河全河夺泗夺淮入海,是明清邳州连年水灾的肇始,明清到民国五百年间,淮河流域水灾占到中华历史五千年总数的八成,骇人听闻!明代思想家顾炎武一针见血指出:“今所治在运河,是不免以徐淮为壑”。运河里的涑水放水,一切是为了保证漕运。邳州“引沂济运”,没有也不可能改变沂河洪水危害邳州的局面。每到夏季,从邳苍地区海拔60米的江风口,以行洪面几十里宽的洪水滚坡而下;芦口分流,使沂河下游缺少冲刷而致淤塞,洪水不能南行入湖,而往西水流太大失控,至官湖及新邳城南漫灌四溢,乱武水、侵艾水、夺运河,加上从西北微山湖沿泇运河洪水失控下注,南有旧黄河淤塞,每到夏秋,邳州常常一片泽国,造成了严重的洪涝灾害。“决了江风口,水从兰山走,淹了四大哨,捎带旧邳州”。沂河成了灾害之河,邳州成了著名的“洪水走廊”。邳州水患与穷困,都是是漕运带来的。真正改变“洪水走廊”之局面,是新中国成立后,1949年刚刚解放,百废待兴,山东省及苏北行署就布置开挖新沂河、嶂山切岭,导沂入海,后建邳苍分洪道,扩挖中运河等举措。到新的历史时期,国家有财力大举兴修水利,目前沂河两岸风光绮丽,百姓安居乐业。

伴随着沂河的变迁,诸多城市、镇集勃兴或湮灭。明朝时邳州除了下邳城外,最有名的四大集镇:授贤镇、余行镇、直河镇、泇口镇。前两个是元朝遗存,都在沂河边。后两个是因为运河,一个是泇运河与黄河运河会合的入口,另一个泇口镇是泇运河通行才兴起,均与大河大水结缘。下邳城,这个有着近三千年建城史、风云激荡、英雄辈出,有着几任王国历史和刺史部、州郡驻所的古城,随着沂河改道,州城沉没北迁,不久在旧城南逢集。但“河徙官裁,景物变矣”。清代后期,下邳沿线直河镇淤废,下邳驿、辛安驿也都逐渐湮没于漫漫黄沙之下。沂河北山东郯城,唐朝曾是邳州属下的一个乡,下邳“郯子国”老城湮没于黄沙之下。沂河边的襄蕡县,金代这一地区曾属邳州管辖,变成了现在的兰陵长城镇。重坊集、宋庄集还在,冈上变更成港上镇,受贤曾为明朝四大名镇之一,“元代设巡检司于此,今则尘沙莽莽,市井萧条矣”,现为水利景区及“邳州最美乡村”,芦口支河以下有沟上集、官湖集。清代康熙朝始,“最盛者为官湖,昔入都孔道”,“多晋冀齐鲁徽歙之贾”,“岁运洋纱数千万”。受贤镇南有丁楼集,新盛营集(已取消),河东各沟成了现新沂市合沟镇;那个陈楼境内沂河“大河形”东的古良城,这个曾经为齐侯与晋侯约定的地方,早已不见踪迹了。那个存在才一年左右的著名的金朝行省省会(省城),“元末平章王信之所筑也”,明代有余行镇,清代有省上集,在古沂河“大河形”西,现在陈楼果园南,仅留下了省城村、城后村这些大而无当的村名,一切古迹皆瓦解冰消。龙池镇(又称绞水集)和纪家集,随着陇海铁路边的通行被炮车、草桥两镇代替。土楼集(后改堰头集、王楼集)。隅头镇“旧有汛”,汛为明清河道管理单位,驻有兵丁,这个沂河边接近运河的城镇,处沂河闾尾之地,经过百年洪水包围,被迫与地势较高的烧窑处窑湾集合并。这个在沂河与运河交汇处最大的受益者,产生了清代沂运交汇邳地最大的城市--窑湾。明末各色隐身的遗老权贵,外省地有眼光的巨贾、盐商,看到了沂运汇流这个独特的风水宝地,嗅到了商机,在这里投资、兴业、居住。一时风靡江南省北部。这个从一个无名小地方隅头集发展成了“日过桅帆千杆,夜泊舟船十里”的要冲。《邳志补》:“窑湾,邳宿错壤,绾毂津要,一巨镇也,昔者,漕艘停泊,帆樯林立,通闤带闠,百货殷赈。有幸使过客之往来,或舟或车,胥宿顿马。繁富甲两邑,大腹巨贾,辇金而腰玉,倚市之女,弹筝砧屣,有扬、镇余风。”

伴随着铁路和海运的兴起,清明光绪年间,废除漕河制度。运河沿岸有诸多运河庙宇泇口集,有大王庙的滩上集,也与沂河边的诸多城市、集镇一样,不再兴盛;徐塘集、镇卫集、猫窝集、北马庄集、窑湾对过的小街子(这几个集也是沂河入运口),随着解放后运河的加宽,都消逝了。废运河边的坝头集、张村集也都消失了。笔者经过对邳州六种志书中各个时期集镇对比,发现彼时六成以上的集市都设立在在几条大河边。它们就像不规则的大衣双排扣一样镶嵌在河流两岸。邳州城在失去了大河交汇处的有利位置,沦为一个民国二等县以后,1953年,合并在土山镇的邳睢县后,迎着时代的脚步,也从县北境迁回到了陇海铁路与运河交界三叉河口,这个“金银十字架”(大运河与陇海铁路)旁,还能找到曾经的位置吗?

抗战爆发后,商人纷纷离开窑湾,这个曾经的州中网红巨镇窑湾,也成了旮旯里的普通集镇...五十年之后,离沂河入运口窑湾三十里地、骆马湖南边的一座老城,也算作沂运交汇处县城,曾经为下邳的属县,被国家批准为地市级—宿迁市。返回搜狐,查看更多