——沂河漫步

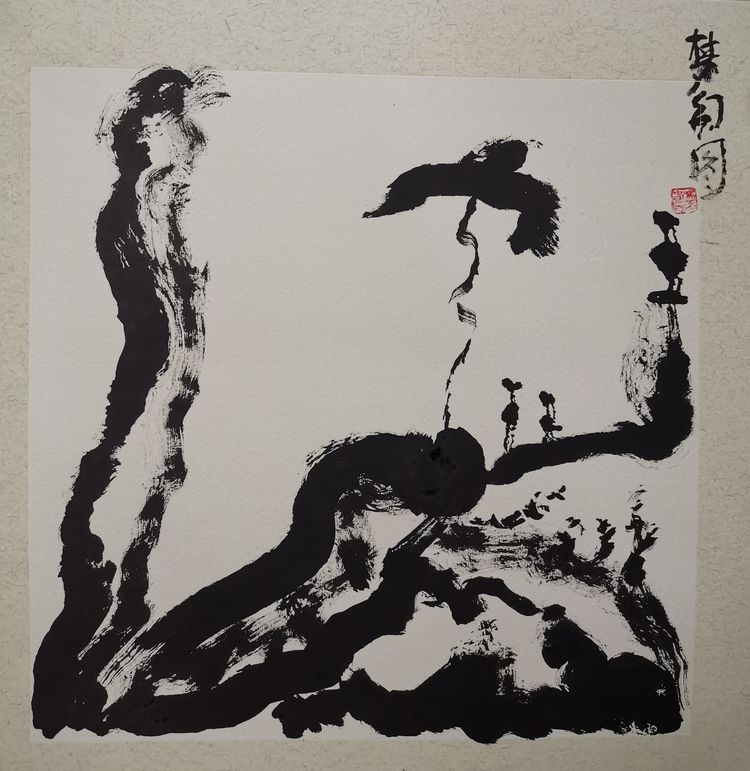

E724.冯春明:生命的回望

谈及人的前世今生及亡魂附体等话题,大多感到困惑。其实,这个问题既复杂又简单。复杂——复杂得如同鬼蜮,深不可测;简单——简单得如同我们自己的照片和录音,那不过我们生命过往的留痕,是人们最为熟悉的东西。

人,有一个误区,一个自我认知的误区。我们总认为“我不过就是我”,结果我们既小看了这个“我”,又高看了这个“我”。婴儿呱呱坠地后,他的情感和能量是先天的吗?当然是。平时,我们总认为“我”不过是我,又总认为生来那个“我”的“能量”是眼前的这个我的,这就有失偏颇了。回望我们的足迹,我们会发现,“我”并非是一个“单一的”十几岁、四五十岁、七八十岁意义上的我,“我”是从远古走来的,我是早就存在了的。

沿着人类的足迹溯源,我们会发现,亘古数万年的路,它一直在我们的脚下;在这条路上,一直有我们的影子,我们从未停歇过。因而,我们的身体里储存着我们生命所有的信息。我们的每一个发音都有远古的意蕴;我们的每一个动作和意象,都源于历史长河的砥砺……

是的,我们身体里那些生命信息的储存,是任何储存器无法超越的。我们只能丰富自我,不可能超越自我。现在的我们,很容易把自我的“智慧情感,创造能力,劳动成果”归于短暂的生命积累,显然,这是不全面的。我认为:所谓“前世”不过是一个时间概念,其实“我”是一直存在着的;所谓“亡魂附体”,不过是我们自身在某一特定状态下的信息释放。因为,在我们的身体里有着太多太多的风风雨雨、喜怒哀乐、悲欢离合;数万年、几十万年的路途上,有着太多太多的记忆;那些记忆的密码,它在我们的身体里随时解密和复活……

记得有一位女士,每当遇见古树,或走近森林时,她总会激动不已,甚至泪流满面……我们中的许多人,有时来到一个陌生的地方时,偶尔会产生一种回家的感觉。显然,这些现象与我们的生命过往所走过的路是息息相关的。毫无疑问,我们的存在,是人的生命生生不息的佐证。一代一代的接力,慢慢形成了一条切割不断的生命链条。

回望生命的过往,人类在每一个历史的节点上,都曾留下许多刻骨铭心的记忆……告别森林,告别山洞时的痛楚;面对未知自然现象的恐惧;自然灾害、野兽、病毒的侵袭;家园的温馨和所有的喜怒哀乐,无不留下深深的烙印……

人类走的是同一条生命之路;是同一条成长之路。生命的“瓶颈”有时是极度狭窄的。美国斯坦福大学和俄罗斯科学学会的科学家们,通过对现代人类起源问题和人类基因的多年联合研究,得出惊人结论:大约7万年前,地球上人类的祖先曾差点濒临灭绝的边缘,人口最少的时候,地球上仅有两千多人,而且全部在非洲。科学家宣称,目前地球上的60多亿人口,其实全都是这两千多名人类祖先繁衍出来的。由此可见,我们中的许多人曾经是属于一个“我”的。因而,“我”是我,又不全是我;我的身体里同样有着无数个“我”,他们以一种极度完美的形式和谐共生;其中的“我”,随时可能从某一个角落里走出来,并与你对话。

造物主给予我们太多太多的机会,一个男性的“我”,也许曾经是一个女性的我;一个首领的“我”,也许曾经是一个奴隶的我。我们中的大多数人,几乎扮演过所有的角色。“我”长期与自然相伴,真切感受着生命的律动;并周而复始地,在腥风血雨、莺歌燕舞中,痛苦并快乐着……

“我”是一个生命共同体,情感现象,也许是“我”自恋的外在形式;权力崇拜,或许来自怀旧式的情结;同情心,也许源于心底的自我关照。“我”永远是我,“我”无论走出多远也不会走失……坟茔前,我们对亡灵的祭奠,不过是在祭奠我们自己……

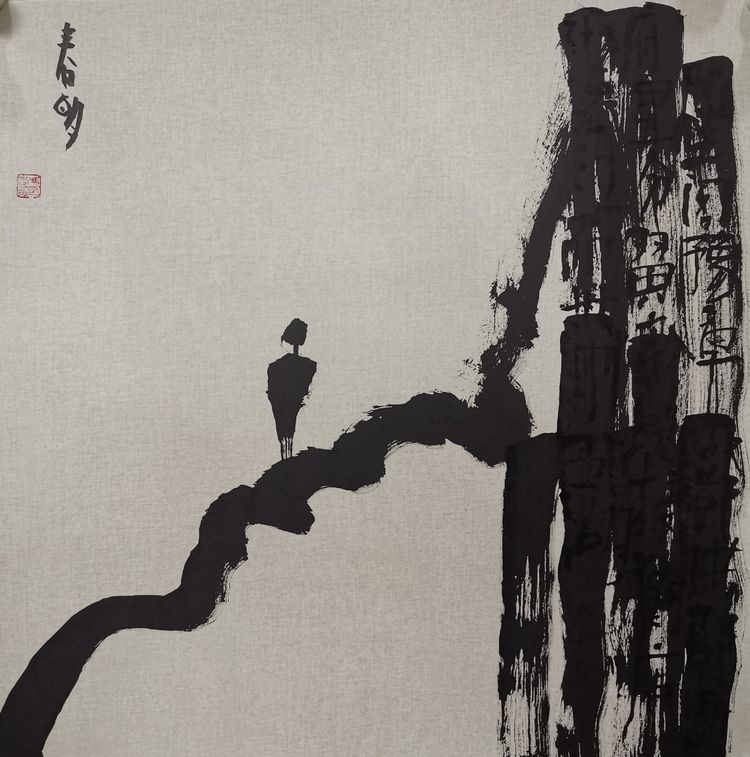

回望生命,“我”是幸运的。“我”从山洞、森林出发,沿着山川、河流一路走来;“我”是不死的魂。“我”已经走了很长很长的路,漫漫长路上,我们的子孙和子孙的子孙,他们无一例外地承载着我们的魂魄前行,他们会让“我”变得越来越“年长”,越来越成熟,越来越高大……

现实生活中,时常有人看到亡故的亲人的影子,甚或出现“鬼魂附体”的现象,过去我们往往会简单地把它斥之为迷神甚或谎言,但此类现象的确存在。我们平时遇见一个陌生人,却感觉似曾相识;遇到某些动物时,有的感到特别可亲、可爱;有的却心生恐惧……凡此种种,显然是一个我们无法回避的问题。

上述诸多现象,有许多人据此相信鬼魂的存在,或认为有一种来自人体外部的“力量”的存在,如“前世”“今生”“轮回”“转世”等等。对此我们不应妄加否定,但我们能否尝试从人的自身的存在和生命现象中去寻找一下答案呢?由此,我想到了弗洛伊德,这位奥地利精神病医生对人的“本我、自我、超我”的人格解构。弗洛伊德的人格结构理论,无疑是一把打开人类心灵大门的钥匙……弗洛伊德将人格结构划分为三个层次:即本我、自我、超我。他对“三我”的论述是建立在他的“潜意识”理论之上的。他认为:潜意识(本我),简单地说,就是一般不可能直接感受到的,但确实存在于内心的心理意识。它完全遵从人的本能和欲望而形成的人格,位于人格结构的最低层,它由先天的本能、欲望所组成,是无意识,非理性的;“自我”位于人格结构的中间层,从本我中分化出来,其作用是调节本我和超我的矛盾,遵循现实原则,是本我与超我融合而成的人格;“超我”位于人格结构的最高层,是道德化的自我。

弗洛伊德,这位出生于十九世纪中叶的心理学家,尽管后人对其理论褒贬不一,但他的“人格结构理论”的提出,将人的认知从“黑箱状态”带入“灰箱状态”,这一事实是不容置疑的。因为,透过它,我们能于朦胧中窥见我们过往的身影……弗洛伊德的最大贡献是他告诉了我们,我们平常感知的人的存在不过是冰山一角,真正隐藏在心灵深处不为我们所察觉的“本我”,即潜意识,才是一股巨大的神秘力量,它是人类原本具备却被忽略了的能力。

爱默生说:“在你我出生之前,在所有的教堂或世界存在之前,潜意识这种神奇的力量或就存在了。”是的,我们从远古走来,我们已经历经了无数的生命轮回。我相信,我们一直是活着的,并经历了人类进化中的每一个过程,否则我们不可能存在。尽管以往的生命过程中,我们尚未以现有的形态存在,但在人类最具生命活力的躯体里,我们是真正的参与者。我们的降生,的确是人的生命历程中的重大事件!在经历了数万年的沉默之后,我们终于以众生主角的面目登上了前台。

我们走过的路太长,我们的负重过多,我们因而把生命的全部秘密压缩存放。它不能丢失,若丢失,我们将失去赖以存在的基础。我们又不能把它全部解密,那样,我们会被它的沉重压扁或摧毁……我们可以把“潜意识”看做生命的密码库……尽管弗氏未涉及生命进化和记忆遗传,但“潜意识”中储藏着的生命记忆,那是一种伟大永恒的真实的且具魔力的力量。弗洛伊德有这样一个比喻:“‘本我’(潜意识)是马,‘自我’是马车夫。马是驱动力,马车夫给马指方向”。现实生活中,我们往往只顾赶路,而忽略了我们是谁,更忽略了那匹马的巨大力量!那匹“马”随时都可能撒野的。

其实,在我们的身体里,那个“曾经”的“我”,随时可能出来和我们对话……“曾经”的痛与伤,爱与恨,喜悦与惊恐是一种最为活跃的存在,是最具力量的人性记忆。“人”一旦遇到所熟悉的环境或条件,哪怕轻微的刺激,也可能会做出反应。一个人的精神状况如果出现问题,往往会出现无法驾驭的局面。

所以,当我们环绕篝火时,总会莫名地激动,忘我地狂欢;当遇到蛇时,我们犹如遇见毒蛇样的警觉……这些都不足为奇。哪怕有时看见故去的亲人,我想,也属正常。因为,亲人的形象早已转化为记忆库的影像,它在人的潜意识里是一直存在着的;它就像光盘随时可能播放,只不过看到的并非现实的存在,而只是大脑的影像而已……

有一位朋友告诉我,在一次寺庙建设的开工仪式上,当大悲咒响起时,他看到了庄严的寺庙和鱼贯而入的成队的僧人。我想这位朋友应该是有佛缘的,在某一个时段,他可能就是某一僧人或香客的一部分。目前,心理医生有一种“意象对话的子人格分解和整合技术”,这是一门实用有效的觉悟“我是谁”的技术。心理医生通过“拆人”,惊喜地发现“我”是由那么多“小我”组成的,“我”真的不是那么简单的我。显然,“子人格”是由于内化的过程而产生的,比如,许多人都有和自己的父亲或母亲的主导性格很类似的子人格,有的人干脆把这些子人格的名字叫做“父亲”、“母亲”。其实,我们身体里存在的“子人格”何止是母亲和父亲,人的漫长的生命经历里,我们几乎亲历了已知的所有的人的角色,我们的身体本身就是一个内宇宙,它包罗万象,丰富多彩……

我想,我们沿着这个思路走下去,或许某一天能够找到打开我们身体“密码库”的那把钥匙 。目前,科学家对人类染色体的基因测序,就是解读人体基因密码库中那部“生命之书”的尝试。当然,这远远不够,一切任重道远……

在地球上,我们已经走了很长很长的路;我们中的许多人,过去同属一个人,有着相同的经历。今天,我们有幸以人类主角的身份和形态出现,十分不易,它值得我们好好珍惜。我们的登场也许是最后的亮相和谢幕,但我们已经十分幸运和值得了。

冯春明,沂南人。二十世纪九十年代开始文学创作,有诗歌、散文、文学评论见于《山东文学》《山东作家》《前卫文学》《时代文学》《延河》《九州诗文》《青岛文学》等。著有散文集《如是》。