(图片源自网络)

E734.冯春明:人文蒙山

冯春明

07-14

阅读 4483

从我第一次登上蒙山龟蒙顶算起,到现在为止,已经有十六七个年头了。龟蒙顶——这座位列山东第二高峰的山顶,这座被孟子称为“孔子登东山而小鲁,登泰山而小天下”的蒙山,开天辟地以来,一直与泰山遥遥相望。

蒙山又称东山。在人们的心目中,蒙山与泰山相比,尤其就历史文化的含量而言,二者完全不在一个等级。是的,被誉为“五岳独尊,雄镇天下”的泰山,历史的时光中,一直晃动着人们川流不息、虔诚拜谒的身影。并且反复显现着历代帝王登临泰山、封禅祭祀的庄严场景。泰山,山上山下那些大大小小的庙宇,那些虬曲苍劲、盘根错节的千年松柏,以及那些被刻在巨大石头上,令人眼花缭乱的帝王将相和历代文人墨客留下的墨迹,太过深厚了!

因而,蒙山与泰山相比,泰山更像是一座巨大无比的神圣殿堂,那里面不仅磊叠着层层深厚的历史文化积淀,而且隐隐着至高无上的权威!蒙山就大不一样了,它虽然雄踞东天,奇峰罗列,但它那种众壑逶迤,白云绕峰的气象,看起来更像是一座山。

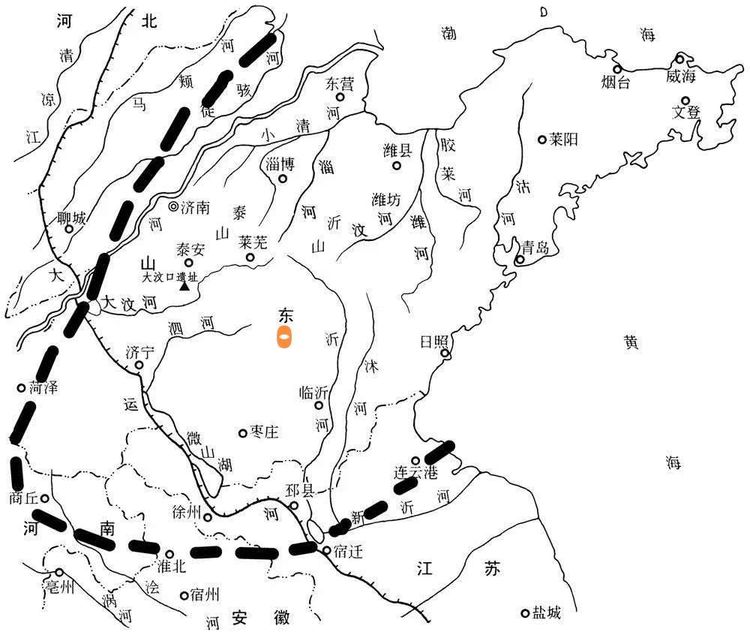

就历史而言,蒙山和泰山都在大汶口文化分布区。可以说,它们是处在同一个历史文化板块上的。它们不仅同处在公元前4040年——公元前2240年间那个延续了大约2000年的大汶口历史文化板块内,而且更是齐鲁文化的发祥地。但是,今天我用手机搜寻大汶口文化分布图时,却发现这张把山东第六高的沂山都标的清清楚楚的地图上没有蒙山。

山,在古老的神话逻辑中都是与文明有关的。例如希伯来的西奈山,古希腊的奥林匹亚山,我国的昆仑山……那都是一座座通天的圣山。蒙山——作为我的家乡最高的山,难道在地理和历史文化的方位上就没有它的位置吗?如是,我在下载后的这张“大汶口文化分布图”上,根据蒙山主峰龟蒙顶的位置,利用手机上的照片编辑工具,在图的上面用一个橘黄色的点标了出来。

让我感到兴奋的是,图上,蒙山龟蒙顶竟然处在大汶口文化分布图的中心区位。而且,蒙山深处有一条看似不起眼的河流,就是流经大汶口文化遗址旁那条大汶河的源头之一。寻着这条线索,我继而发现,距今2500年的孔子曾经来过这里。他在《论语》中感叹“逝者如斯夫”的那条泗水河,源头就在蒙山。

翻开历史的书页,《山海经》曰:“泗水出鲁东北而南,西南过湖陵西,而东南注东海,入淮阴北。”是的,泗水源自山东泗水东蒙山南麓,因有四个源 头而得名。显然,泗水是“四源同发”的,它们的源头都在蒙山山系。因而,寻着这条线索走下去,我又一次来到了蒙山主峰龟蒙顶。

龟蒙顶海拔1156米,从山下到山顶大约10公里的路程。我是乘景区观光车上山的,行驶半小时方才到达山顶。

龟蒙顶酷似龟状,高高耸立在群峰之中。山顶巨大的裸岩上,有一块刻有“孔子小鲁处”的石碑,静静的立在那里。“孔子登东山而小鲁,登泰山而小天下”这句话,出自《孟子•尽心上》,意思是:孔子登上东山后,便觉得鲁国变小了,登上泰山后,便觉得天下都变小了,正所谓“站得高,看得远。”或许正因为这样,今天,站在这里的我,恰恰看到了一个不一样的孔子;看到了一个脱去层层圣装后实实在在的孔子;看到了一个更真实、更趋于人性化的孔子;看到了人们心目中的另一个孔子……

此刻,电闪雷鸣。此刻,自天而来的雨水,正在一滴一滴地跌落在龟蒙顶的松枝上、石头上、花草上……慢慢地,那些雨滴在树的枝干上,在花草的茎叶上,在大大小小的山石上,在那些山上山下所有事物的缝隙里,生成了条条细小的水流!自此,它们向东、向北、向南、向西、向下……向着各个不同的方向渗透着、流淌着……继而,它们生成了泉,生成了小溪,生成了向着不同的方向流淌着的河流!那些河流,它们不晓得走多远,它们不晓得去哪里?但是它们晓得必须向前走,必须义无反顾的向前走!它们从天上下来,它们在树叶上,在树枝上,在花瓣上,在石头上,在屋脊上,在山顶所有的事物上稍作停留后,就不再是它了……但是它们又会回来,它们从天上回来。或者说,它一直在天上,它们一直在那里。它们因而在山上,循环往复的在山上;它们也因而在地上,循环往复的在地上……它们一直在那里!它们不像夸父追日那样,不像蚩尤西征那样的“走了就不再回来”。它们始终在这里,它们不像那些溪流、那些河流那样的能走多远就走多远;它们一直在这里,它在这里接住天上来的水,看着它们流淌,看着它们走远……在这里,它要把天国还给自然。

“暮春者,春服既成,冠者五、六人,童者六、七人,浴乎沂,风乎舞雩,咏而归。”“吾从点。”这是《论语》记述孔子与弟子们闲谈时问答的一段话。它是曾皙回答孔子询问个人志向时的答语,意思是到了晚春的时候,春装穿好了,五六好友相约,携带六七童子一起去沂河洗澡,在舞樗台上吹吹风,尽情的欢歌漫舞一番,然后愉快地返回。后句是孔子听了曾皙的话后,极表赞同之意。“浴乎沂”,孔子念兹在兹。由此看来,孔子和他的弟子们是常在沂河里沐浴的。沂河在蒙山以东。自蒙山而来的东汶河、蒙河、祊河是沂河的支流。在这里,我所看到的是一个站在河岸上良久沉思的人……那是一座属于蒙山的影像,那是一座自蒙山而来的影像!在这里,有一个历史的剪影定格在那里;在这里,有一种源于历史的声音在历史的天空下持续地回旋——“子在川上曰:逝者如斯夫,不舍昼夜”……

蒙山,我又来了。有关于蒙山这个名字,有说来自八卦《易经》六十四卦中第四卦的“蒙卦”。其卦体符号是艮上坎下,艮代表山,坎代表水,艮上坎下的卦象,即象征山下有水。因而也就有了蒙山这个“蒙”字。我想,这个说法是有其道理的。另外,中国神话中的司雨之神“计蒙”,它的这个“蒙”字恰巧与蒙山的“蒙”字相吻合。这大概是蒙山这个称谓的由来了。“蒙”字在汉语词典中有多种释义,显然“又细又小的雨”这一注释是适合这座山的。它也因而更让我相信家乡之于蒙山的渊源!

蒙山是多雨的,至少远古时候是多雨的,因而大禹治水的最早区域也在蒙山一带。《尚书•禹贡》记载:“禹别九州,随山浚川,任土作贡。禹敷土,随山刊木,奠高山大川。海、岱及淮惟徐州:淮、沂其乂,蒙、羽其艺;......浮于淮、泗,达于河。”显然,远古时候,蒙山与雨息息相关,与司雨之神计蒙息息相关,与治水的大禹息息相关!“计蒙龙头、人身、鸟爪,臂生羽毛,挥臂张口喷雾致雨。”《山海经•中次八经》说:"又东百三十里日光山,其上多碧,其下多木,神计蒙处之,其状人身而龙首,恒游于漳渊,出入必有飘风暴雨。"看来,蒙山注定与雨,与水,与溪流,与河流相牵相挂在一起了。

雨在下着。蒙山——风声,水声,虫叫,鸟鸣,那是它的声音,那是远古传来的声音;甚或那是自它从这片大地上隆起后就有了的声音。在这里,其它所有的声音都淡了,都被这雨声,都被这溪水声,都被这河流声消解了……

冯春明,沂南人。中国散文学会会员,山东省作家协会会员。二十世纪九十年代开始文学创作,有诗歌、散文、文学评论见于《山东文学》《山东作家》《前卫文学》《时代文学》《青岛文学》《延河》《九州诗文》《星星》《诗刊》等。著有散文集《如是》。