服饰问题是一个历史文化现象。穿衣服不光是为了蔽体取暖,它更反映一定时代、民族、阶级、阶层、地域的人们的审美倾向。冕琉晋绅是典雅、峨冠博带是潇洒,“衣敝袍与衣狐貉者立而不耻”是境界,胡服骑射和元魏汉化是民族团结,盛唐的兼收并蓄为博大气象,而迎合洋人口味专售小脚和辫子之陋以获大奖,则是鄙卑,直到近年的西装热,因服饰引起的风云、风波,经常会成为人们的谈资或者历史关注的对象。

E742.宪之: 峨冠博带与布衣短褐——谈中国古代的服饰(一)

峨冠博带与布衣短褐——谈中国古代的服饰(一)

古代束发右衽

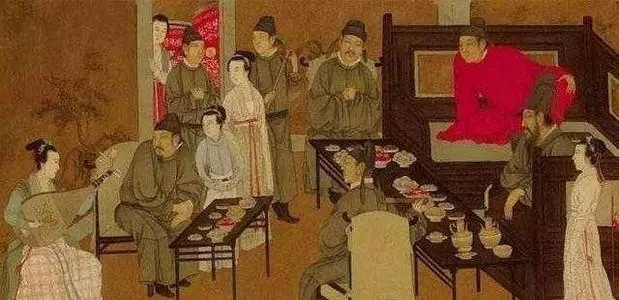

魏晋衣冠士族

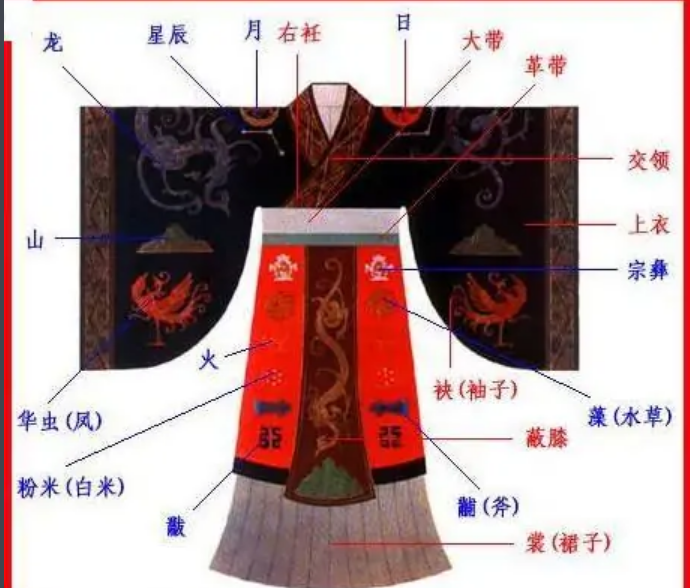

冕服旒冠的晋武帝司马炎

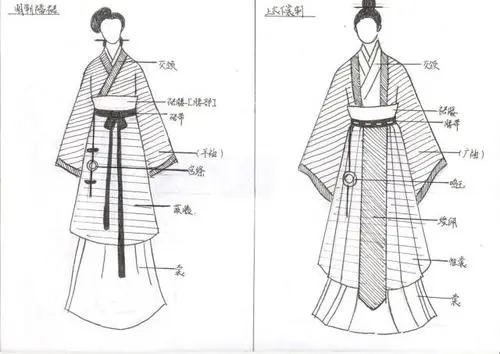

衣裳

《离骚》:“制芰荷以为衣兮,集芙蓉以为裳”

一般人认识古代服饰是从戏剧舞台开始的,其实京剧中的龙袍王冠、乌纱圆领与凤冠霞帔,是明代服装。中国古代服饰的发展,有一个过程,不像在旧京剧那样,从“宇宙锋”、“上天台”到“游龙戏凤”、“二进宫”,皇帝老儿穿的都是一色的龙袍,赵高和徐延昭都着差不多的蟒。

夏、商、周时代的服装,从出土文物中可见,人们是上衣下裳,束发右衽(rèn)。右衽即衣服大襟向右边开口,这是中原华夏民族与周边夷狄之族的区别标志之一。兄弟民族的风俗是披散头发,衣襟左开。所以在谈到管仲的功过时,尽管管子是法家的先驱,与儒家主张不同,但孔夫子还是给他以充分的肯定,说:“微管仲,吾其披发左衽矣!”意思是,如果不是管子尊王攘夷,相齐桓公九合诸侯,一匡天下,那中原一带早沦为夷狄之地了。古时“衣”、“裳”分开,下衣为裳,而且这裳不是今天的裤,而是裙。中古以前,我们的祖先就像今天南亚次大陆一样,男人下身也可穿裙子的。隋唐之后,裙子才成为妇女的专利。故女性乃称裙钗。上古有“袴”字,其字同裤,亦作“绔”,今天常说富贵少年为纨袴子弟,袴、裤同义。但古时“袴”不是今天的裤,乃“胫衣也”。就像今天时髦女孩子冬天穿裙子时腿上所着的保暖用的长筒袜及护膝之类。齐孟尝君的那位有名的食客冯谖,在家时不光“食无鱼”、“出无车”,而且“经冬无袴,面有饥色”,下身只好穿件破裙子,光着腿挨冻。

夏、商、周时代的服装,从出土文物中可见,人们是上衣下裳,束发右衽(rèn)。右衽即衣服大襟向右边开口,这是中原华夏民族与周边夷狄之族的区别标志之一。兄弟民族的风俗是披散头发,衣襟左开。所以在谈到管仲的功过时,尽管管子是法家的先驱,与儒家主张不同,但孔夫子还是给他以充分的肯定,说:“微管仲,吾其披发左衽矣!”意思是,如果不是管子尊王攘夷,相齐桓公九合诸侯,一匡天下,那中原一带早沦为夷狄之地了。古时“衣”、“裳”分开,下衣为裳,而且这裳不是今天的裤,而是裙。中古以前,我们的祖先就像今天南亚次大陆一样,男人下身也可穿裙子的。隋唐之后,裙子才成为妇女的专利。故女性乃称裙钗。上古有“袴”字,其字同裤,亦作“绔”,今天常说富贵少年为纨袴子弟,袴、裤同义。但古时“袴”不是今天的裤,乃“胫衣也”。就像今天时髦女孩子冬天穿裙子时腿上所着的保暖用的长筒袜及护膝之类。齐孟尝君的那位有名的食客冯谖,在家时不光“食无鱼”、“出无车”,而且“经冬无袴,面有饥色”,下身只好穿件破裙子,光着腿挨冻。

同是“衣裳”,上层与下层是天差地别的。即使在统治阶级中也是等级分明的。天子、诸侯、卿、大夫有弁服和冕服,前者是公服,后者是礼服。弁和冕都是很考究的冠,冕后来则成了王冠的专称。冕的上部叫“沿”,前后还有旒(liǘ),以五彩丝绳穿玉而下垂的穗子。古天子冕十二旒,诸侯九,上大夫七、下大夫五。中古以后,臣下就不再戴冕了。但“轩冕”仍作为上流社会的代称,“轩”指华贵的车子,李太白有“红颜弃轩冕,白首卧松云”的名句。古代贵族腰中还束带,叫做“绅带”。臣下上朝执记事用的“笏”板以奏事,入朝前和退朝后往往将笏插在绅带间,称为“搢(jìn)绅”,也写作“缙绅”。缙,也写作“搢”,插。绅,束在衣服外面的大带子。后世“缙绅”和“绅士”,乃发展成为上层阶级的代称。

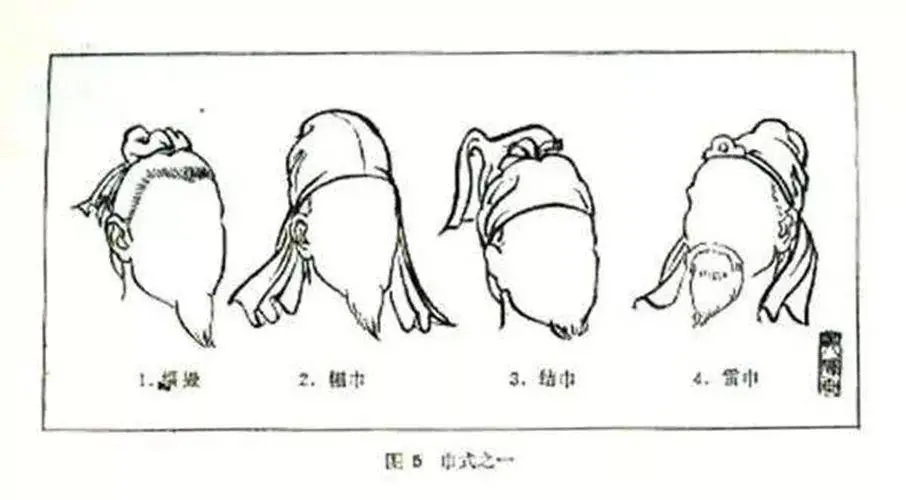

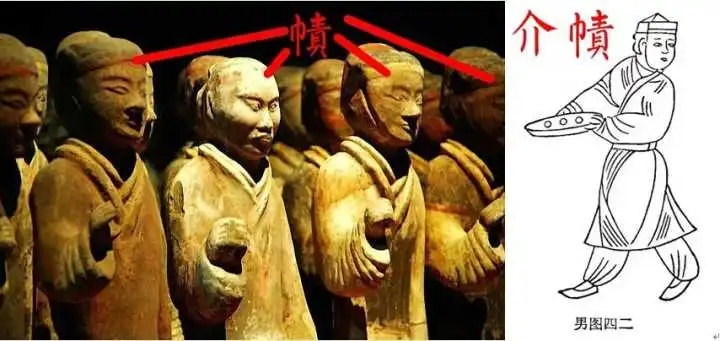

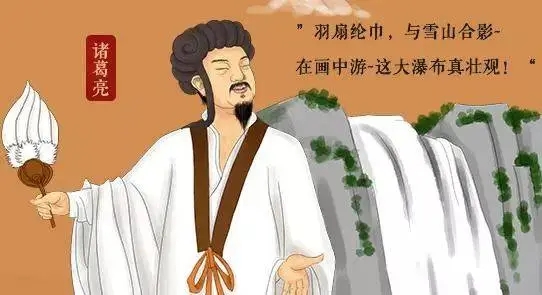

这些都是上流社会的服饰,下层社会则简陋得不能与之相提并论。比如“冠”,有段时间“地主分子”要“戴帽子”,在上古时“劳动人民”则连“戴帽子”的权利都没有。“弁”也好,“冕”也好,只有达官贵人能“冠冕堂皇”地戴,普通“布衣”是不准戴冠的——他们只能用“帻(zé)”包头。“帻者,古之卑贱执事不冠者所服也。”秦汉之际,帻为黑色或青色,故秦称百姓为“黔首”,汉称仆隶为“苍头”。慢慢地,贵族也戴帻了,到三国时,乃成为一种风气,诸葛亮和周瑜“羽扇纶巾”,乃成为风流儒雅的标志。当然,“纶巾”比“苍头”要讲究多了,它是丝织品。诸侯亮的纶巾是白色的,蜀地怀念诸葛亮,也竞相戴白色的头巾,直到唐时风俗依然。安史之乱唐玄宗“南巡”,见蜀人多着“孝巾”,感到奇怪,一问当地父老,才知道此乃“诸葛巾”也。

劳动人民不能着冕服,他们只能穿“褐”。古时无棉,是一种用兽毛或粗麻编织成的短衣,用麻布或葛布制成的衣服也叫布衣,故“褐夫”和“布衣”就成了老百姓的代称。古代科举进士及第授官,“朝为田舍郎,慕登天子堂”,称“释褐”,意思是可以脱下破棉袄进入衮衮诸公行列了。“布衣”之称更为普遍。《史记》称“李斯乃上蔡布衣”,诸葛亮在《出师表》中也称自己:“臣本布衣,躬耕于南阳。”《儒林外史》中还有个“牛布衣”。在戏剧中普通劳动人民则以“丑”扮,着“茶衣”,故称“茶衣丑”——戏剧中的“丑角”并非都是坏人,但茶衣以丑扮,亦可见劳动人民之轻贱。

带巾帻的秦俑

羽扇纶巾

古时有一种在形制上不分衣裳的服饰叫深衣和袍,主要还是上层服用,下层也可以穿。袍内填充旧丝棉,质优者为纩(kuàng),劣质者为缊(yùn)。孔夫子称赞子路:“衣敝缊袍与衣狐貉者立而不耻者,其由也与?”穿着破袍子与穿狐貉皮裘的人站在一起而不感拘束难堪,大概仲由能做到吧?这是一种境界。狐貉,是做皮衣的高贵材料,属于千金之袭,穷人穿不起。还有,古人是“反穿皮袄”的。所以魏文侯一次外出,看到一个背草的路人将毛向里穿裘,他才感到奇怪,就问他为何“反穿”皮袄?路人回答说:“臣爱其毛。”

“红颜弃轩冕,白首卧松云”

京剧《秋江》中的茶衣丑

后篇:

乌纱西装与品级补服——谈中国古代的服饰(二)旗袍与马褂——谈中国古代的服饰(三)小脚和辫子——谈中国古代的服饰(四)

旗袍与马褂——谈中国古代的服饰(三)

小脚和辫子——谈中国古代的服饰(四)