D823.冯资荣:你知道国民党“太史公”冯自由为何改名吗?

冯自由(1882-1958),原名懋龙,字建华,祖籍广东南海盐步高村,出生于日本横滨。1895年加入兴中会。1906年担任同盟会香港分会会长。1912年先后担任总统府机要秘书、稽勋局局长。后到台湾,任蒋介石的政治顾问,1958年4月6日在台北病逝。

冯在日本大同学校读书时,尝撰《救国歌》抒怀明志,句中有“懋龙少年负奇气,折天誓拯神州弱;每闻时事怒冲冠,要把强夷一缨缚”,可见其少年气盛,爱国热忱之概。1895年,14岁的他加入兴中会,辛亥后,他回忆此事:“乙未余随父居横滨,时年十四。一日,见有久未剃头之长衫客二人来访余父,谓有密事相谈,良久始出。后乃知来客为孙总理、陈少白。不数日,总理、少白同在余店解除辫发,衣服由谭发代制。”并欣然作诗曰:“总理重阳唱大风,予生十四便从公。兴中会设横滨日,我是马前一小童。”自诩“革命童子”。

1898年冬,康有为到横滨,访其父冯镜如先生,特写《礼运大同》篇以赠小冯。见其未有字,乃题“仲和”二字。冯因不赞同康的保皇言论,且尤恶其官僚习气过深,故不用康为其所取之字。

1900年,保皇党所办的《清议报》由麦孟华、秦力山、蔡松坡等人担任编辑。一日,大同学校代校长麦孟华向学生演讲时说到:“此时做文字真难,因康先生字字干涉。卓如所撰《饮冰室自由书》,康先生亦来信不许登载“自由’二字,此外平等、独立、自主等名辞亦受话责。余意此后作文可暂用‘自立’二字,以示迁就,因自立语更可包括自由、独立之两意义。将来康先生再有信反对,仍可再为更改。诸君以为何如?”

冯愤然曰:“平等、自由乃人类天赋之权,法有‘不自由,毋宁死’之格言,德人且谓侵人自由为大罪,放弃自由者亦如之。今老康事事专制,惟深具奴隶根性者始能服从。吾从今日起,即易名‘自由’,试问谁敢干涉?”散会后他在教室的黑板上写上“冯懋龙改名自由”七字大字,诸生睹之莫不称快。秦力山本号遁厂,郑贯一本号贯厂,因此皆同时易“厂”为“公”,以示支持冯懋龙改名。

冯自由与孙中山

改名之后,他和同学郑贯一、冯斯栾创办《开智录》专讲自由平等,与变质了的《清议报》对垒。次年,他进入早稻田大学读书,和冯斯栾、李自重及王宠惠等人组织“广东独立协会”;又和王宠惠、秦力山等人发刊《国民日日报》。

1902年3月,他与章太炎、秦力山、朱菱溪、马君武等十人在东京发起“支那亡国二百四十二年纪念会”。又和叶澜、秦硫鎏、周宏业、张继、程家怪等人组织“青年会”。会员有汪荣宝、蒋百里、金邦平、苏曼殊等数十人。

1905年,冯自由加入同盟会,被推为评议员。不久奉孙中山命赴香港组织同盟会香港分会,任书记和《中国日报》记者。后来担任同盟会香港分会会长、《中国日报》社社长兼总编辑。

孙中山与总统府工作人员合影,第一排右一为冯自由

1912年,中华民国临时政府成立,冯自由任总统府机要秘书,他为自己取字“建华”,意为建设中华。临时政府北迁,孙中山推荐冯自由任政府稽勋局局长。1913年“二次革命”,冯自由曾被袁世凯非法逮捕。获释后,东渡日本,任华侨联合会会长,支持孙中山组建中华革命党,并任党务部副部长。之后再次奉命赴美,向侨胞宣传反袁活动,为革命筹募经费。1915年冯自由担任“中国国民党美洲支部”部长、中华民国公会总会长等职。

1916年,冯自由回国,当选为国会议员。翌年随孙中山南下广州,参加护法运动,任海陆军大元帅府参议。1924年孙中山改组国民党,被指派为国民党临时中央候补执行委员兼常务委员。国民党“一大”召开时,为大会宣言审查委员会委员。因为反对孙中山的联共政策,1925年3月8日,孙中山病危之际,带头发起成立国民党同志俱乐部,公开进行分裂国民党活动,被开除党籍。

1935年他的党籍得到恢复,从此息影家园,闭门谢客,主要从事有关辛亥革命史的研究与著述。曾任国民政府委员、总统府国策顾问等职。1951年定居台湾,曾任蒋介石的政治顾问。

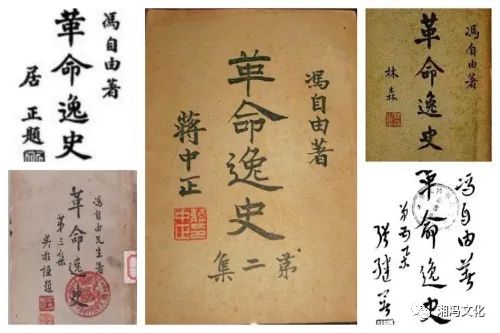

国民党大佬们为《革命逸史》题写书名

在此期间,他根据《中国日报》及自己多年的笔记、书信、稽勋局调查表册等史料撰写《革命逸史》。后陆续完成《华侨革命开国史》、《华侨革命组织史话》、《华侨革命史话》、《中国革命运动二十六年组织史》等著述,人称国民党的“太史公”。

本号是“湖南冯文化研究会”的官方公众号,立足湖湘冯氏,面向全国宗亲,以研究冯氏的流变迁徙、氏族发展、族谱修订、宗亲联谊、文化传承等为宗旨,爱党爱国爱家,弘扬社会主义核心价值观。举凡冯人、冯事、冯地、冯俗、冯文等,皆为本号关注的范畴。欢迎来稿

本号是“湖南冯文化研究会”的官方公众号,立足湖湘冯氏,面向全国宗亲,以研究冯氏的流变迁徙、氏族发展、族谱修订、宗亲联谊、文化传承等为宗旨,爱党爱国爱家,弘扬社会主义核心价值观。举凡冯人、冯事、冯地、冯俗、冯文等,皆为本号关注的范畴。欢迎来稿