策划制作/大地情深

图片/选自《雁门关下之书香门第》

文字/大地情深

策划制作/大地情深

图片/选自《雁门关下之书香门第》

文字/大地情深

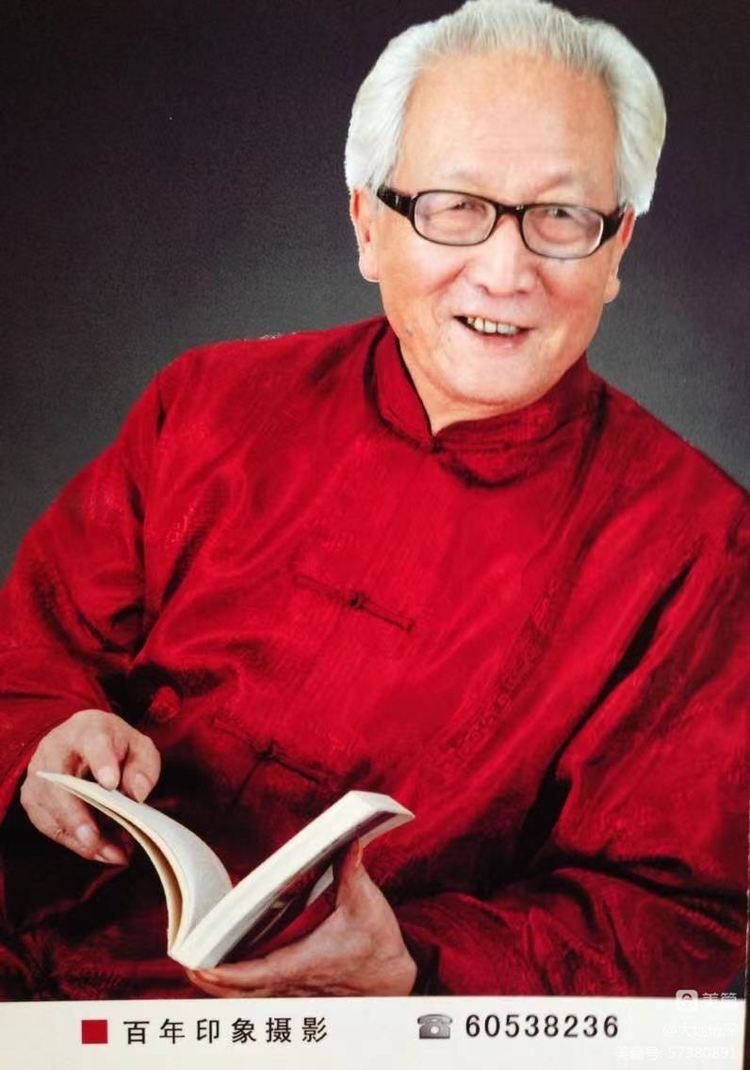

冯苓植(1939- )

内蒙古作家协会专业作家直至退休。曾任内蒙古作家协会副主席,并被选为中国作协第五、六届全委会委员,至今仍为中国作协全委会名誉委员。文学创作一级,享受政府特殊津贴,并被授予内蒙古文学艺术杰出贡献金质奖章。

自结识老叔冯苓植以来,我就为老人家的人品学识所感动。早想写点什么,没个合适的题目,可老叔说就用“我的老叔”。于是恭敬不如从命,就有了这篇短文。

老叔——著名作家冯苓植,是中国文坛一位颇具盛名的作家,其影响远扬国外。凭我这支拙笔要写出这位老叔,实在太难了。似也只能从老叔的自述、同行的讲述、故乡乡亲及我印象几方面综合写成此文,力求展现一个更真实的——冯苓植。

老叔在自述中曾写道:“自幼即显资质平庸,稍长又增怯懦的性格特点。皆因没有任何专长和技能,才莫名地走上了'著书只为稻粱谋’这条路。虽也曾有过诸多头衔和出了一些书,但说到底仍充其量只不过是一个平庸的人和一个平庸的作家。”我请他再多写点,他说:“请饶了老朽,免了吧!”

据说老叔还曾根据毛主席格言,而自我评价:“一个高尚而又卑微的人;一个纯粹而又易碎的人;一个脱离了低级趣味而又不知何为高级趣味的人;一个有益于人民而又终身忏悔的人。”

还说:“毛主席说过,人固有一死,或重于泰山,或轻于鴻毛。我选择后者,轻于鸿毛。如每个人之死,均重于泰山,又何来‘杨柳轻颺直上重霄九’!

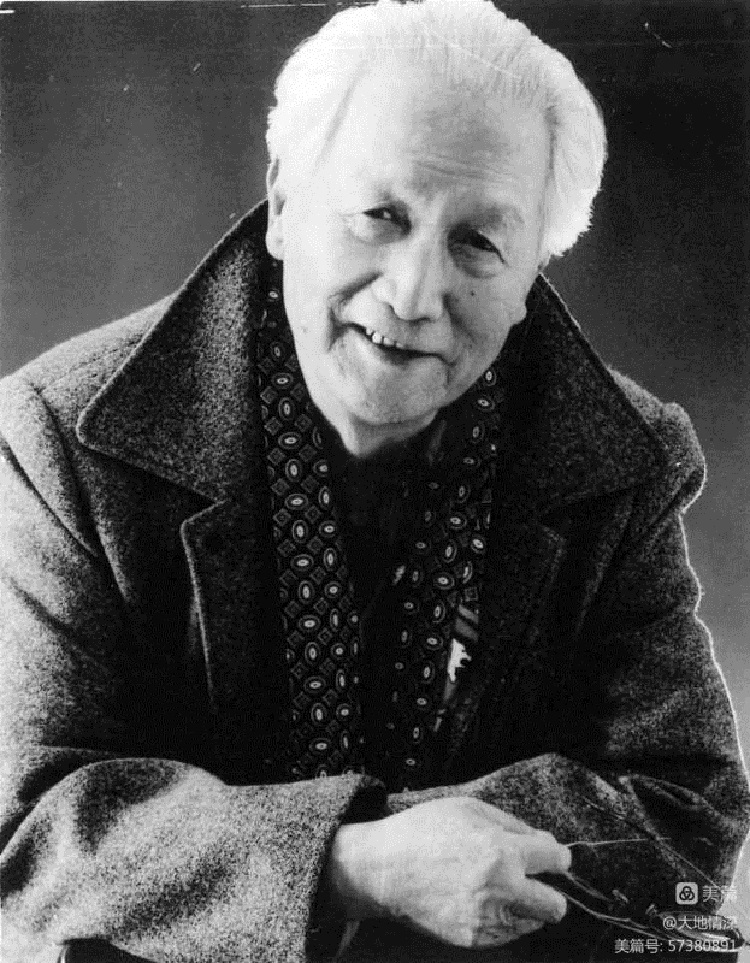

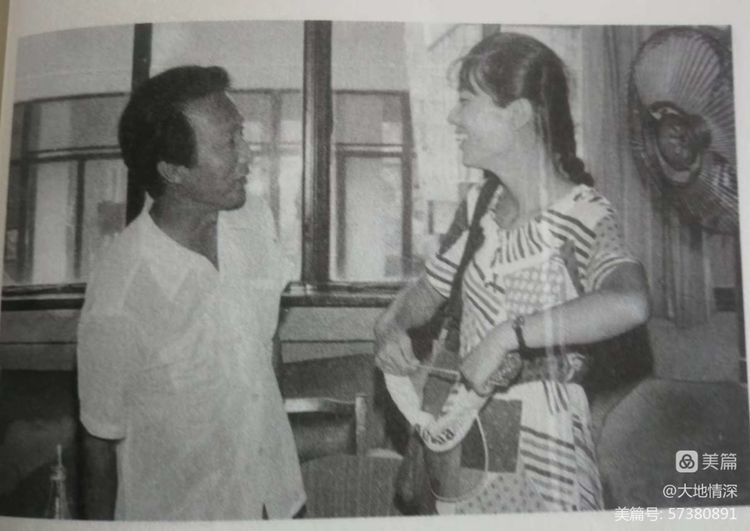

(老叔与钱谷融)

钱谷融(著名文学理论大师、华东师范大学终身教授)说他“不求闻达甘于寂寞,大半辈子都跋涉于茫茫的戈壁和荒原之间”。“疲累了,写作便是他喘息的港湾。他似不太注意文字技巧,却绝不乏内在的淳朴和真诚。他给我的第一印象是:似乎很难见得一丝作家的派头,倒很像个远方归来的行者。拘谨中不乏野性,疲惫中略带不羁。文如其人,这或许就是他一系列作品的一个侧面写照。他好像很不关注人际关系,而只是埋头写作中寻找乐趣……

1999年他退休了,我本以为他为文学行者生涯该结束了。谁料传来的消息却是,为回报草原,又苦行僧般的为苦研《元史》钻进了中外古今相关史籍之中。而且一钻就是十四五年,果然《忽必烈大帝》《大话元朝》等先后出版了。

不蹚浑水,甘于寂寞,永远在寻找自我……”

这就是老叔冯苓植!

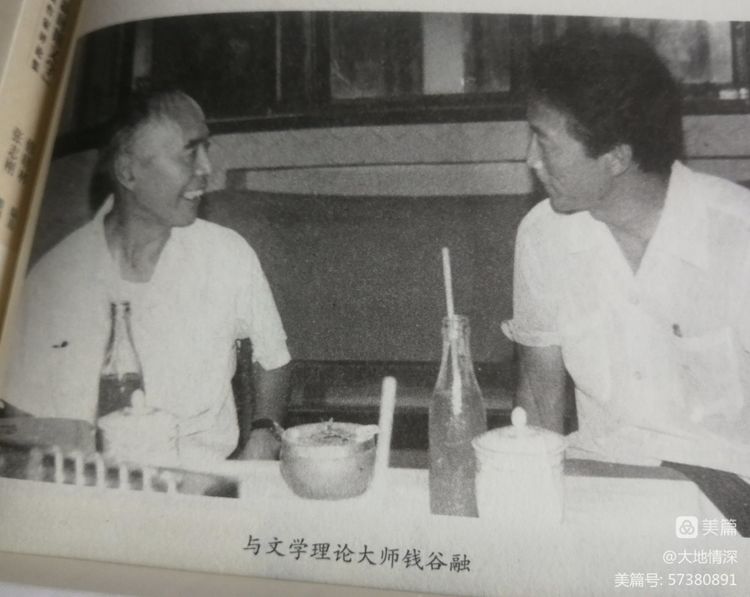

(上图中为蒋子龙,下图老叔和孩子)

蒋子龙(著名作家、中国作家协会名誉副主席)在《你、我、她和冯苓植》一篇短文里说:“不论男女,凡是孩子,都喜欢苓植。在前年的烟台笔会上,我带了小孩儿,邓刚带了女儿,朱春雨带了儿子,还有几个编辑也都带了孩子。我们这些当家长的都很省心,孩子们一天到晚围着冯苓植转。他是个天才的孩子头,对孩子有令人难以理解的兴趣和耐性。天天中午被孩子们缠得睡不了午觉,也不厌烦。当然也有把孩子逗哭的时候。奇 怪的是孩子们跟他不记仇。外出参观时,自己的父母是不是上了车他们不关心, 冯苓植则决不会被丢下,他的魂儿一刻也丢不了,孩子们不停地叫喊,冯伯伯干 这,冯叔叔干那。开始我只认为这是他的脾气好,喜欢孩子。后来发生一件事,让我感动,也让我深思……”

“朱春雨的儿子在游泳的时候把眼镜掉在海里了,朱春雨这个小气鬼站在海滩上把儿子数落起来没完没了,好像世界的末日到了,好像他儿子掉在海里的不是眼镜而是一块金砖。也许真要是金砖他就不发弹气了,金砖可以再捞起来。眼镜虽不太值钱,可影响孩子看书、写作业、旅游,玩耍……无论谁怎么劝说也不行。

冯苓植突然掏出自己的眼镜抛进大海,然后对朱春雨说:“行了吧,我也丢了一副眼镜,咱们彼此彼此,饶了孩子吧。’我发现苓植跟孩子在一起自由自在,他由衷地感到快乐。”

这就是老叔冯苓植!

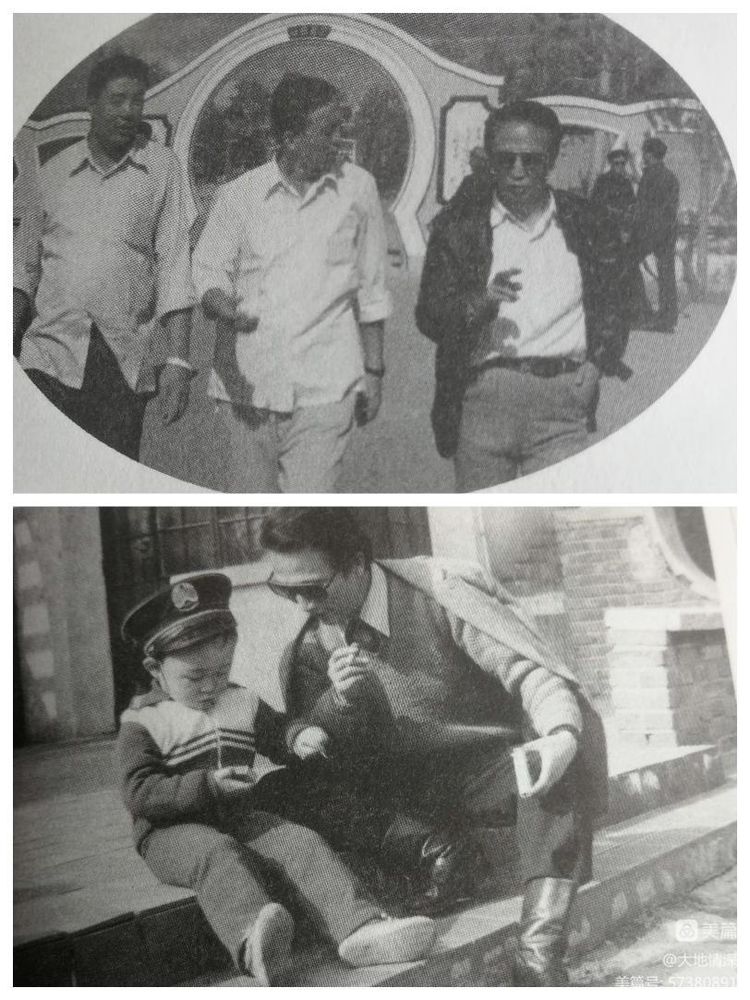

(老叔与作家王安忆)

另一位女作家还讲了一件事。她说:“我们第一次见面是在哈尔滨,准备一同去参加敖伦呼雅的笔会。我记错了开车时间,等我逛完了大街回到旅馆,已经人去楼空,同伴们全走了。而且把我的东西也都带走了,只在桌上留了一张纸条告诉我开车时间。我看看表还有二十分钟,跳上一辆公共汽车,向司机讲了我的难处。司机还不错,汽车像电影里的惊险镜头,一路不停,直接把我送到火车站。我从运行李的地方跑进站台,火车已经启动,我不顾一切地跳上踏板,死命抓住扶手,火车越走越快,我总算没有误了车,心里可算松了一口气,两条腿却软得没有一点力气了。乘务员生气地说:你上不上?我连说话的力气都没有了:“啊……上。”是乘务员把我拉上车厢。等我缓过劲儿来找到自己的人马,大家都急得正伸长脖子在车厢外望呢。"你来了,冯苓植哪?原来老冯怕我进不了站,拿着我的车票、证件还在门口等我呢!他的东西和钱包又都放在车上。晚上到了目的地,盛情的主人为我们摆下筵席,面对满桌的山珍野味我有点咽不下,给我们在哈尔滨住过的旅馆打了个长途电话。才知冯大哥身上一文不名,在大街上流浪半天,最后无可去,只得回到老旅馆求借一宿……所以我认下了这位热心肠的老大哥。”

这就是老叔冯苓植!

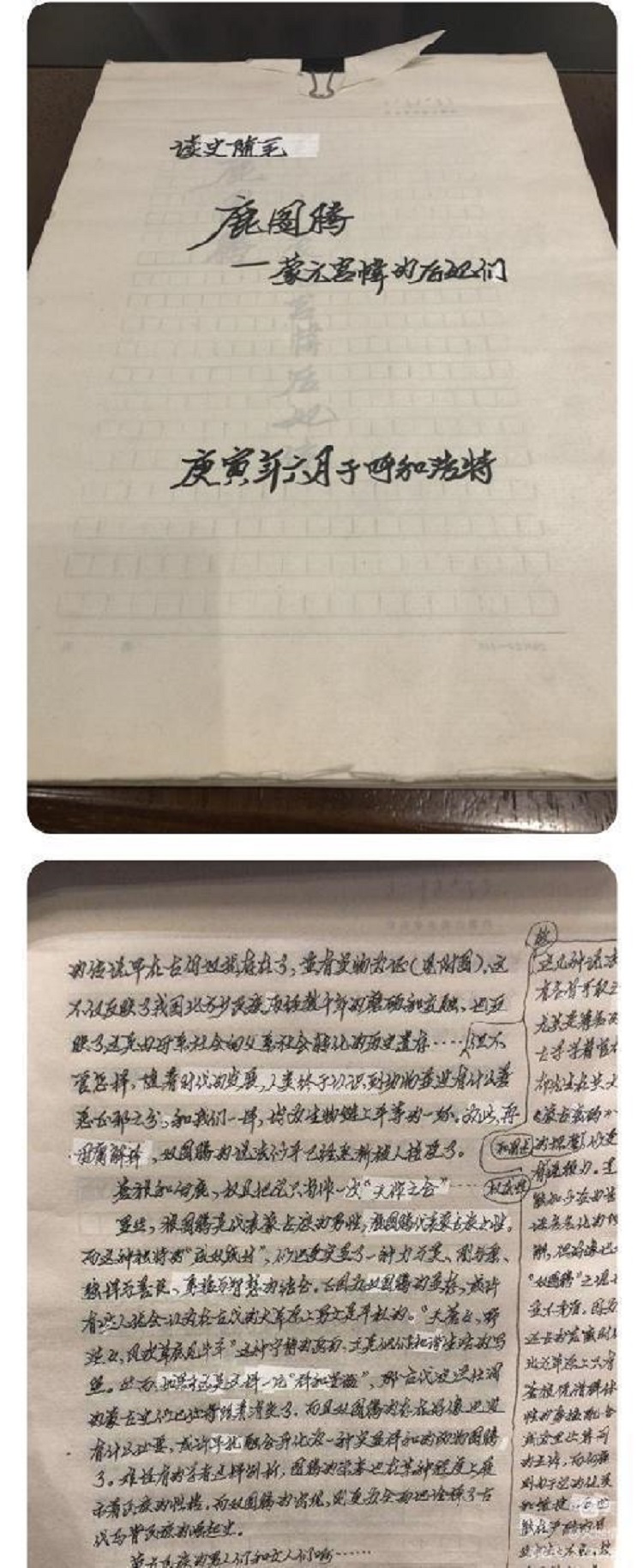

(老叔向内蒙文学院捐赠的手写稿)

冯骥才(著名作家、全国政协原常委)说:“他笔下虽然狂放浩荡,人却镇定而缄默,低调中有点孤僻。他很善良,尊重别人,当然你也必须尊重他。他写作很严格,有洁癖,一页页干干净净的稿纸上,字写得端端正正。那一代作家中字写得最为精工的有两位,一位是李国文,写得比印的清晰整洁,一位便是冯苓植。冯苓植若在一页纸上写错便撕掉,重写一纸;若是修改,就另写一条规规矩矩剪下来贴上,在那个没有电脑的时代,我们称这种改稿方式为“剪刀加襁糊”。

还对冯苓植笑道:“你是世界上用襁糊最多的作家。手稿是纯手工的“工艺品”。 他的名篇《驼峰上的爱》就是用这种“手艺”改出来的。

这就是老叔冯苓植!

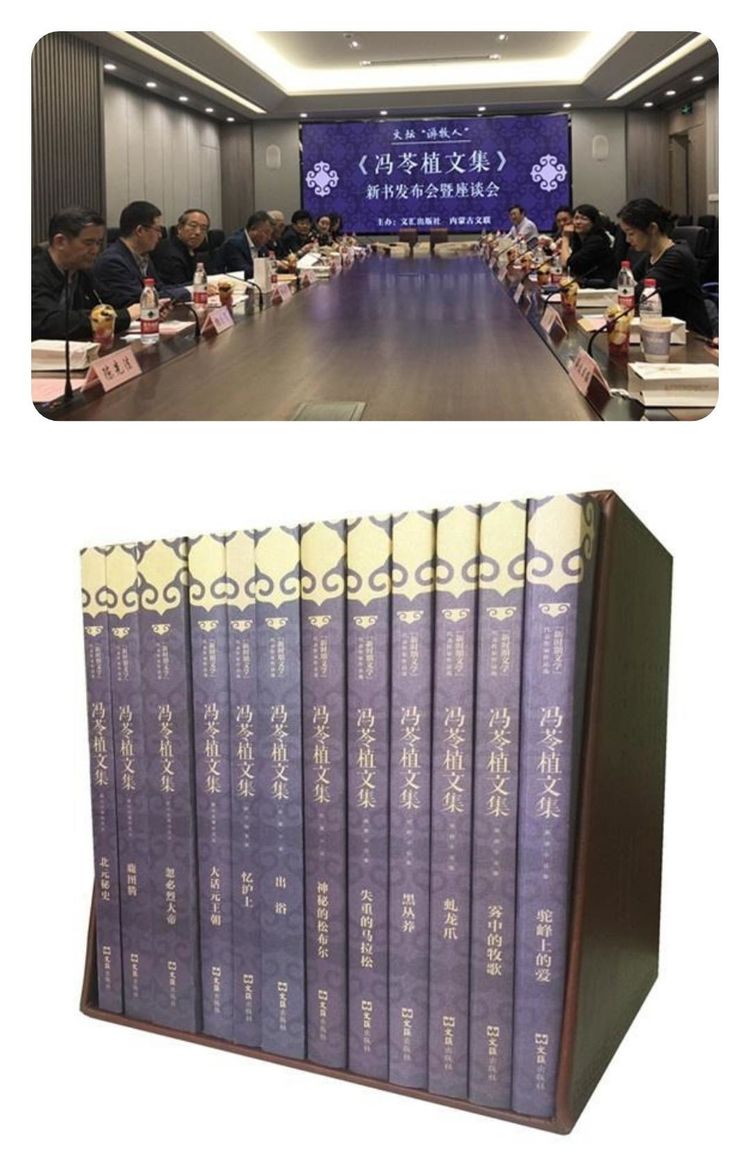

(上海文汇出版社出版的冯苓植文集)

江曾培,(著名出版家、文学评论家家、上海文艺出版社原总编。)

他为人不媚上,不媚俗,纯朴真诚,为文不趋时,不跟风,独辟蹊径。他是一个富有个性和创造性的作家,他的作品不是踏着别人的脚印行进,而是总能为文艺王国开辟出新的版图,他是新时期涌现的最优秀的作家之一。

修晓林(上海作家、著名文学编审 ) 在责编他的历史长篇小说《忽必烈大帝和察苾皇后》时引用著名评论家包明德的话写道:这部长篇小说使我感奋,令我着迷。这位著名作家,是在以何等的治学精神来创作这部作品!同时,他又着重于文学创作中的学术型与趣味性并重,使人读来兴趣盎然、欲罢不忍。美国的莫里斯·罗沙比曾有论著《忽必烈和他的世界帝国》,现在有了冯苓植的这部《忽必烈大帝与察苾皇后》,二者可谓是相映成趣。” 为了写好这部书,冯苓植以“用史料说话”“知识性、趣味性、可读性”“将书中人物立体化、开体现民族文化的思想价值”为高标准,历时六年,几易其稿,精心创作这部作品。此时,他已是快七十的老人,但仍是有着非常年轻的心态,他每天下午开始,一直写到第二天的凌晨四点才睡觉。尽管右眼已是近乎失明,还是每天十多小时创作。其间,他查阅了数百卷的历史资料,用尽了上千支油性墨水。现在,这部长篇小说中的部分情节,已被电视剧《忽必烈》采用,得到许多专家学者的认可。

这就是老叔冯苓植!

(老叔和胞兄资深航空航天大学教授冯厚植)

(老叔和他的姊妹们)

小哥是一位在国内外颇具影响然而却很低调的著名作家。在60多年的写作生涯中,他的著作可谓等身,亦或更甚。当今,我们的时代变成了大大小小的屏幕,电脑代替了一切。而小哥依然坚持固守着他那一片写作的净土——稿纸。小哥的字迹隽秀、优雅、飘逸、潇洒。毎个字都是一筆一划,工工整整,干干净净,清清楚楚,绝不胡乱塗抹。即使是写错一个字,在没修改液的年代,他也会把它剪抠下来重写贴上,如若是大段的修改,他绝对是撕掉重写一张或重写一条规规矩矩的剪贴上去。他的写作从茫茫的绿色草原,到漠漠的黄沙戈壁;从金戈铁马的大元帝国,到京腔京味的市井之徒;从抒写真善美的人间百亊,到刻划富有㚑性的各种动物……上千万的字都从他的笔尖下流淌出来清晰端正地嵌刻在稿纸的方格里。他的手稿,绝对可作硬笔书法的典范,著名作家冯骥才都称赞“他的手稿是纯手工的‘工艺品’”。

小哥年长我七岁,从小对我呵护关爱备至!儿时的我对小哥是满满的崇拜🤩,因为在我心中,小哥聪明绝顶、才华横溢,琴棋书画,无所不通!老妈曾说道:你们小哥十八般武艺桩桩都会,件件"稀松"!这稀松二字是老妈的调侃之词,实则小哥是样样拿得出手!

记忆中,每到星期六下午,我们姐妹便会在巷子口等候英姿勃发、帅气十足的小哥,只要他一露面,大伙儿就一拥而上,簇拥着小哥回家,届时,我家的小院便会溢满欢声笑语,有时小哥的手风琴会奏起欢快明朗的《让我们荡起双桨》,我们与邻家的小朋友随着琴声高歌合唱,有时,他又会用二胡拉起哀怨深沉的《二泉映月》,我们便双手托腮静静地坐听。有时只见小哥在一块木板上左刨右刻,一上午的功夫,便大功告成,醮上研好的墨计,往白纸上一印,噢!原来是一幅鲁迅的肖像。后来才知道,这就是版画!小哥最擅长的画作是水墨小毛驴,仅寥寥数笔,形态各异栩栩如生的小毛驴便会跃然纸上!更令人佩服的是文革期间,他与专业美术人员並肩站在高高的木架上,在牆上画马恩列斯毛的巨幅肖像,真可谓"年少风流薰墨染,才华秀拔春兰馥"!

小哥在北京读小学时,便以他的聪明才智崭露头角,看似並不刻苦学习,但却成绩优异,老师在家访时,赞叹母亲教子有方,但那时的母亲哪有闲暇时间去过问孩子的学习。

小学毕业后,小哥本可以按部就班的继续学业,然而困窘的家境,使他只能去報考免费的师范学校,三年之后,年仅15周岁的小哥便走上了讲台,当了一名小学老师,从此便与大哥一起为父母分担家庭之责。小哥是一个全能的小老师,除去语文算术主课外,各副科教学他亦游刃有余,如枯燥的地理课,他也会讲得兴趣盎然,边讲边画,每每课程结束时,某省的主要城市、地形地貌、名山大川、矿产资源等等便会在黑板上呈现出一幅完美的彩色画卷,一目了然,学生们爱不释手,久久不忍擦去!

尤其是当父亲受到不公正待遇时,小哥便与大哥挑起了家庭的重担。二位兄长的所作所为,言传身教,为我们姐妹树立了学习的榜样,所以在我们长大成人后,与哥哥们一起,各尽所能共同侍奉孝敬父母,履行自己的职责,传承着我们家良好的家风。

三年的小学教书生涯,小哥更加奋发向上,17岁时,一部儿童文学作品《林中遇險》的问世,开啟了他的文学创作之路!随后他凭着自己的努力,考取了内蒙古师范学院(内蒙古师范大学的前身),自此酣暢渾厚文学作品的问世令人瞩目!

现年近九旬高龄的小哥,避开世俗的喧嚣,远离人情的冷暖,从不附炎趋势,更不曲意逢迎,躲進他那出行不便、高高在上的六楼小居室,自成一统,依然手握一枝筆勤奋地耕耘在洁静的稿纸上!

现在的我对小哥 更是真诚的崇敬有加!

妹妹 灌植

小哥很摳但不貪。

小哥喜抽煙,但抽煙只抽當時市值最便宜的煙,直到現在一包煙也不超過5元。 那年在北京開文代會,褲子撕壞了很大一個口子,也依然不捨得買條的,找服務員借個訂書機把裂縫訂上,一群小文青還以為他又穿了條新款時髦的新褲子。

95年呼市老房拆遷,小哥說不給政府找麻煩,不給社會添負擔,不給鄰居找說口,早早把侄兒的戶口從爺爺奶奶家的戶口中遷岀,(按規定有戶口的有機會分一套樓房,侄兒的戶口一直隨爺奶奶)結果我們遇上的是黑社會拆遷,不但白白丟了一套房子,還把小哥寶貝孫子的戶口搞丟了,致使孫子上學出現了許多難越的坎坷,侄兒子委屈,侄儿媳婦抱怨,但小哥無怨。

四妹

看到这张老照片,勾起儿时甜蜜的回忆,这是我和小哥儿时唯一的一张珍贵合影。现在看着我儿时的模样,还挺可爱的呀,依靠在高大帅气的哥哥身边,怎么觉得那么受宠啊! 想当时,小哥只是二十多岁的年纪,卻多才多艺,唱歌,跳舞,乐器……什么都会,我当时天真的想,是不是等我长大了,就什么也会了,並不知道什麽才藝都得通过学习和天賦才能掌握這個道理,是不是很傻呀!

五,六十年代不比现在,可玩的东西太少了,因此我们几个小玩伴十分盼望小哥回来,他一回来,带来全院的欢声笑语,他变戏法一样,身背一架手风琴边拉边唱邊跳,屁股后边跟着一群小屁孩,是他疯狂的粉丝。回味當时无穷的不可替代的樂趣,現時依然留戀!美好的兒時回忆,是老年时代的日常,总结自己的一生,回想兒時與小哥一起生活的一幕幕,很单纯,很纯真,但也有磨难,也有向往四季有轮回一样的精彩。平凡的兄妹之情路已走过,更感親情的珍貴。

小妹

(老叔与时任代县教育局李敢峰局长签定捐书意向书)

故乡父母官眼中的冯苓植

刘巩,(原代县县委书记、山西作家协会党组书记)在《雁门文丛》曾这样写道:“冯苓植先生虽然长期在内蒙工作,但心系家乡文化事业的发展,为奖掖文学后进,繁荣文学创作做了大量有意义的工作。这套福泽乡梓的文集得以出版,离不开他”。是冯先生多年来与家乡文人的密切联系经常切磋分不开的”。

是的,正是老叔的悉心提携下代县有了一大批爱好文学的青年俊彦。有的成了山西文学院院长,有的成了山西《黄河》期刊的主编,更多的成了山西作协会员,还有的因德才兼备被提拔为县乡领导。故乡文风鹊起,老功不可没。

(位于代县西北街小学的支教图书馆)

山西文联副主席、山西文学院院长、作家张卫平说:“晚年的冯老师似乎对家乡格外的关注。那时他每年的清明节、十月初一都要回来,一年里我也能有两次向他当面讨教的机会。随时点拨、彻夜长谈……冯知道家乡有一批热爱文学的青年后非常高兴,电话询问、当面鼓励,动用自己广泛的社会资源为家乡后学推荐稿子。为了解决出书难的问题,2000年,2004年,冯老师连续两次联系出版社,组织出版了两套大型文学丛书,使黄风、王国伟、庞鹏远遥、白云、乔进波、一梅、高建峰等众多青年作家脱颖而出……

对于我,冯苓植老师更是手把手地教。2004年我接受了《走马雁门》的写作任务。当时冯正在南方休养,我与冯北京相会后,冯即研究我的写作提纲。我当时还没有从另外一部书稿中跳出来,思维受到很大的局限。冯一眼就看出了的不足,让我换一种思路写,并给我讲了许多。我好像找到了一种叙述的感觉,便连夜写下新提纲,回代县后一蹴而蹴。”

(我与老叔在繁峙)

我眼里的老叔

老叔是位名人,著作等身可没有一点架子,倒象一位和善的长者。一次和他的一位弟妹妹通电话时间可能长了些,误了弟妹几分钟去接孩子,老叔一直记在心里,还专门从千里之外写了封道歉信,并说“老朽以后再也不会了”

老叔爱抽内蒙三元一盒的“大青山牌”香烟,爱喝低档二锅头,爱吃山西刀削面。我曾偷偷问他为啥不吃些好的?他笑了笑说:习惯了。 更令我感动的是《雁门关下话冯家》一书,本来是老叔八个多月呕心沥血之作,可说什么也不署自己的名,还把原稿中有关自己的一节撤了下来。

老叔在《干杯,为我的退休》一文中曾披露过这样一件事:他也曾在一个有九个分厂的大企业当过副职。但他只去过半天就再不去了。他说这不是自己高尚,而是怕。一年后他去告别,厂里给他要写个完美的鉴定,他却说,谢谢大家,就请如实写三条:一,没拿厂里一分钱,二,没用过厂里一次车,三,也没在厂里上过一天班。

退休了, 他甚至把区里给他的所有奖状都退了回去,斬断了一切牵挂。为退休而干杯!

一位高僧说过:人生的最高境是无欲,处事的最高境界是无名,老叔这两点都做到了,其高风亮节当永留我心中。老叔治学之严谨令我十分欽佩,少有疑问必多方考证。他说这是对历史负责,也是人治学的原则。

这就是我的老叔。

牢记乡愁的老叔

代州冯家是他永远的根

在寻根的路上,老叔

❶ 要回了一座祠堂,而说那是县领导的开明。

❷ 建起了冯氏历史上第一个家族文化研究会,而谢绝了大家选他当会长。

❸ 编著了第一本研究冯家的专著《雁门关下话冯家》,而不署自己的名。

❹为故乡捐赠了近万册图书,办起了一个颇具规模的图书馆,中央电视台曾采访他,而这里没有他的一张照片和简介。

❺图书馆建成后,没剪彩,没举办任何仪式。他说,这就好,咱是为娃娃们有书看,不要为宣传!

这就是一个耄耋老人,高风亮节,功德无量!

早在上世纪九十年代初,家住内蒙的他就开始了寻根之旅,在把爷爷冯曦公从八宝山移葬家乡代县入土为安后,就只身四处拜祭冯家先人祖墓,寻访冯家遗址。老人后来回忆说,之前他是从族谱看到过冯家的辉煌,小时候从爷爷父母那里听说过许多冯家的故事。那次祭拜和寻访,特別是看着被改作学校的祖祠遗址,点燃了他一定不愧对祖宗的激情。于是从祠堂入手开始了艰难的20年奔波,只身一人为祖宗争一席安身之处——索要祠堂。这在那时需要多么大的勇气和智慧?要面对多么大的风险?老人全然顾不上这些了。

他一辈子搞文学,写小说,对法律很少涉及。这回他不顾年老体弱研究起国家有关法律法规。游走有关部门,拜访有关领导,言之以理,动之以情,数次奔波于内蒙、山西,甚至专门到省城请教咨询有关专家。据老人说,馒头啃过,肚子饿过,冷眼受过,好话求过。一次为等一位领导,在门房整整坐过一上午。年复一年,老人就这样努力着,奔波着……

精诚所至金石为开。终于在一些开明领导特别是时任文化局长杨继东的帮助下,学校辟出三间教室一个小院做了祠堂。据说那天老人喝的酩酊大醉,祖宗有了安身之处,十年辛苦总算有了回报,怎能不高兴?别具一格的他,把自己关在一间小旅馆里,苦思冥想好几天,出人意料的搞出了一个新式祠堂——冯家历史文化展览。曾经支持他的领导看了说,这样我们更放心了。原来这些好心人,对归还这几间教室心里还有点不踏实。后来在老人的奔波努力下,政府索性决定把原冯家知园等遗址不得开发,留作县城恢复文化设施建设用地。

实践证明这是英明的决定!当年的这些领导是有远见的领导!

从此流寓五湖四海的冯家人八十多年来有了一个祭拜祖先和寻根的落脚点。

从此在他的带领下,雁门冯氏便开始了对家乡的回报……

2015年成立了“雁门冯氏家族文化研究会”,冯氏族人在省内外开始了对冯氏及代县的大力宣传。

2016年对位于学校院的祠堂开始了两次维修,迎来了一批批族人和各级领导的参观指导。

2019年, 在冯氏族人的奔走呼号和代县有识之士的支持下,政府在冯家街建起了“勋高五省”牌楼。

2020年,老叔冯苓植捐书近万册,在西北街小学建起了200多平米的“支教图书馆”。

2021年冯氏族人集资十四万元,在冯氏文化园区建起了宏伟的石牌楼。

如今规划中的冯氏文化园也在筹备中……

故乡代县,他心心念念的地方

月是故乡明,人是故乡亲。虽说漂泊在外60多年了,他不但记着祖宗,也没有忘记故乡。为了推动故乡的文化事业,他帮助许多热爱文学的青年走上了文学创作之路。2013年我去代县,一进门,在他住的宾馆房间挤满了年轻人,很多人拿着自己写好的文章让老人指导。后来一了解,几年来不少年轻的文学爱好者都拜他为师,多称他为老师。现在那一批年轻人有的成为著名作家,有的成了山西《黄河》月刊的主编,有的成了副县长或不少局的第一把手。

2015年,老人又多方征求意见,与各地冯家宗亲沟通,提议成立了雁门冯氏家族文化研究会。研究会成立前一天他从呼市经代县急匆匆赶到繁峙,那天正是中秋节,中午到繁峙后,我原准备请老人到我家吃饭,老人说不想吃,只想睡一觉。我从家里给拿来了饭,一路的颠簸老人一口都没吃。晚上中秋团圆之夜,他和后来从太原赶来的冯明在我家简单吃了点饭。(现在想起来,饭菜太简单,太对不起他们了)他们舍弃了与家人团聚的中秋佳节,奔波千里,为了什么?为了这个家族。

几年来老人视这个研究会为自己的孩子。在研究会他谢绝了大家选他当会长的提议,只愿是一个会员。连开会吃饭坐座位他都常常不坐主席,这令我非常敬佩。

故乡一直是他念念不忘的,2016年,他和我说,咱们的根在代县,研究会还是迁回代县好。我当即双手赞成。为此老人又多次与代县县委政府宣传部联系沟通,于是2016年顺利回迁,完成了老人落叶归根的宿愿。之后他抱着宏大的目标,要为冯氏文化园拼搏了。见书记,会县长,写方案,看地址,忙个不停。八十多的老人了,身体报警,病倒在宾馆。身体稍有精神,为不给别人添麻烦,病着折戟而归。2017年他又上路了,为了给家乡的旅游事业做贡献搞点资金,又一次只身奔去北京,谁想一住就是半个月,等啊等,为了等故乡的一个答复。他是夜里工作狂,白天睡几个小时的觉,生活环境的改变,老人又一次病倒在宾馆,只好再次从北京折戟而返。2021年,为了图书馆的事,他冒着疫情,从呼市押着几千册图书又一次回到代县,亲自看着一包包书搬到图书馆上了架,正在他踌躇满志之时,县里矿山出事了,他再次折戟而回。回去就病倒了!第二天他在病床上给我打电话说,我们无愧故乡无愧祖先就行了。那些虚头巴脑的仪式就算了……

这就是我的老叔!

他有钱吗?

他是名人,是靠退休工资生活的人。要不他也不会给爷爷出本诗集而为资金发愁。抽的是廉价的内蒙“大青山”烟,吃的经常是一碗面条。这就是一个游子对故乡的情,对家族的情!身在西口外的他,心里装着故乡和冯家。

那年我决定从研究会退下来,老人一听,很反对。质问我说,研究会就是咱们一起栽的一棵小树,你不准备浇水了?可见研究会在他心里的地位。所以他容不得一丁点对研究会的指责,甚至容不得一些不同的意见。有人不理解,与他一道走过来的我理解。只要我们沟通到位,他会以常人少有的勇气改变自己的看法。

也无庸讳言,正如钱谷融先生所说,他不善人际关系,对当今社会的一些人和事看不懂,不会吹牛拍马,一切都是凭良心而为,直来直去,不绕弯子。他尊重别人,但前提是你要尊重他;他疾恶如仇,他“疾”的有底线,触碰了底线,他真的很“顽固”;他不是完人,但他是好人!在寻根的路上,他是先行者,实践者,引领者,他是冯家的一面旗,一面凝聚族人向心力的旗!

Copyright © 2021-2023 冯氏多彩人生版权所有 苏ICP备2021006875号