B833.冯覣等: 我的家族我的根——代州冯氏(十一)

2019-09-06

雁门冯氏家族文化之文物遗存篇

本集特别推荐

雁门冯氏曾经建筑众多,但今留世已很少。本集除介绍有代表性的几处遗存外,特别推荐张润厚田俊民二先生《从一对石鼓门墩看代州冯氏的家风家教》一文。也许这是至今对冯家建筑遗存考证最有份量的一篇佳作。润厚先生不愧是文物收藏鉴定大家。

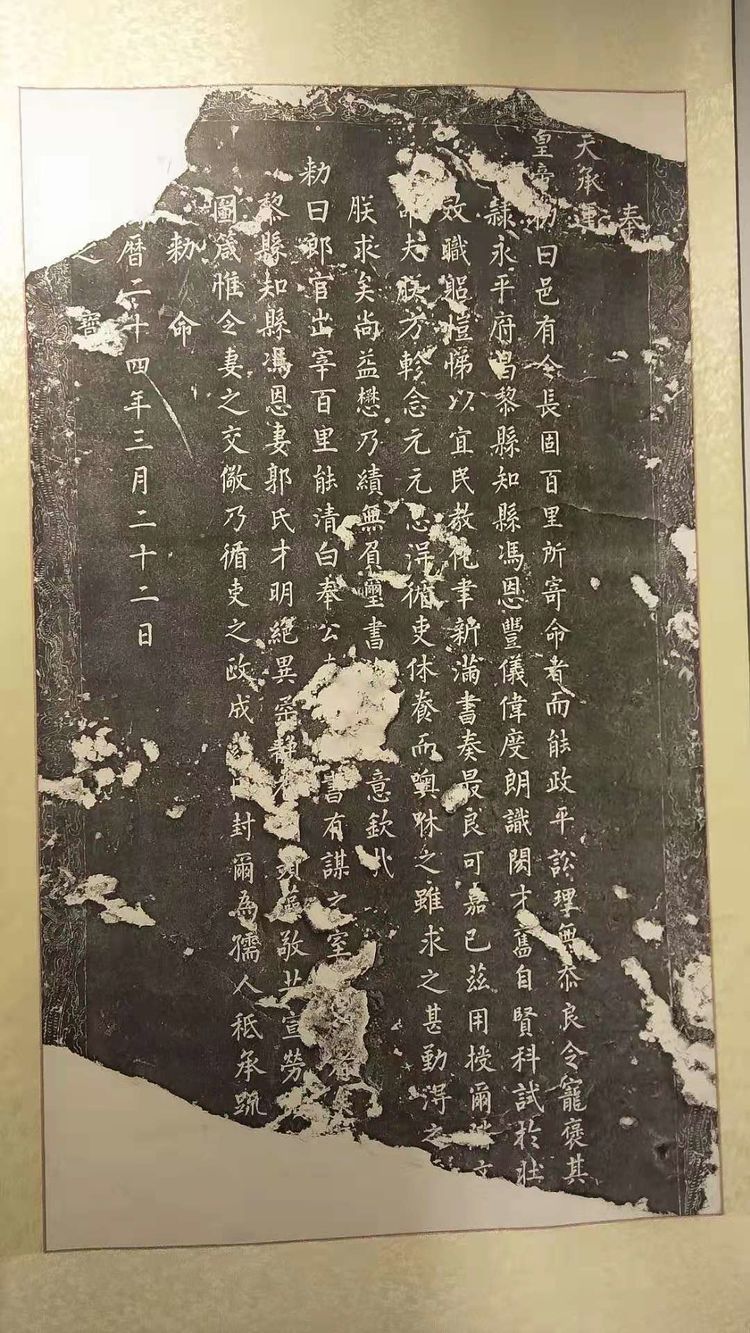

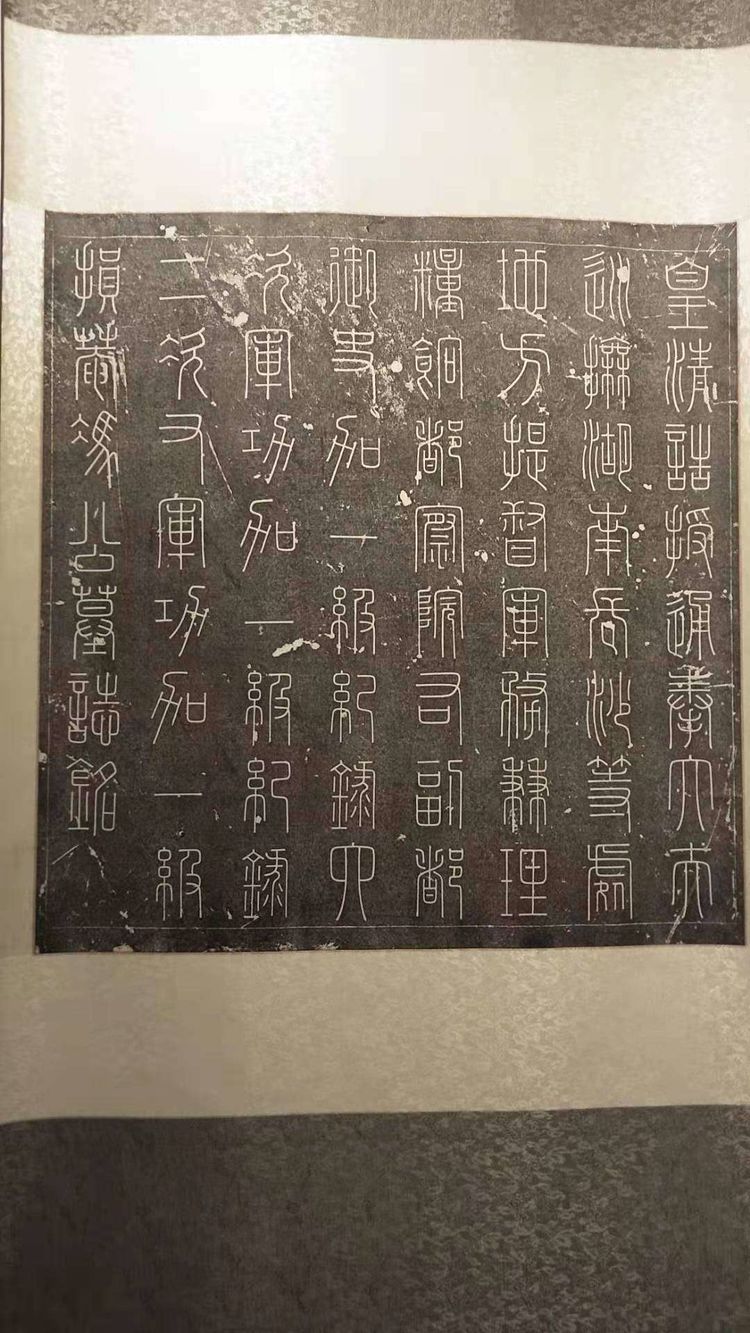

【明万历帝褒奖冯恩的御赐碑】

这是424年前明万历皇帝褒奖冯恩夫妇的御赐碑。

该碑高 163cm ,宽108.5 cm ,厚23 cm。四角略有损坏,少数字残缺。

现存代县文庙。

—— 代县文庙博物馆褚小光馆长提供

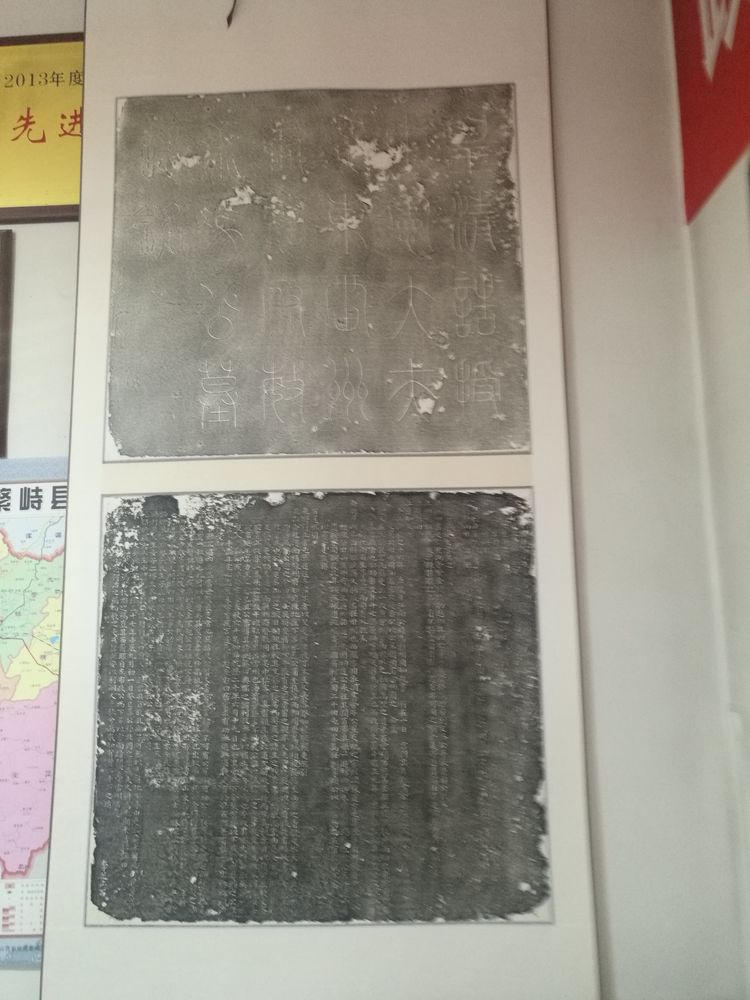

【御赐碑拓片照】

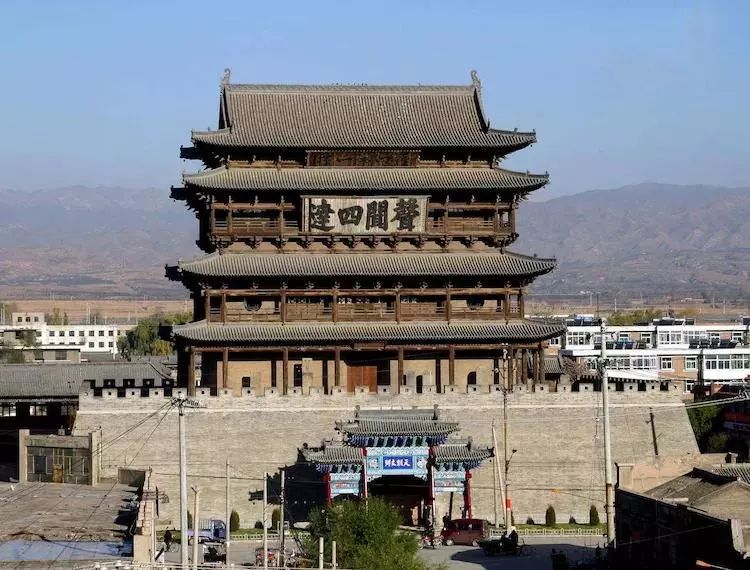

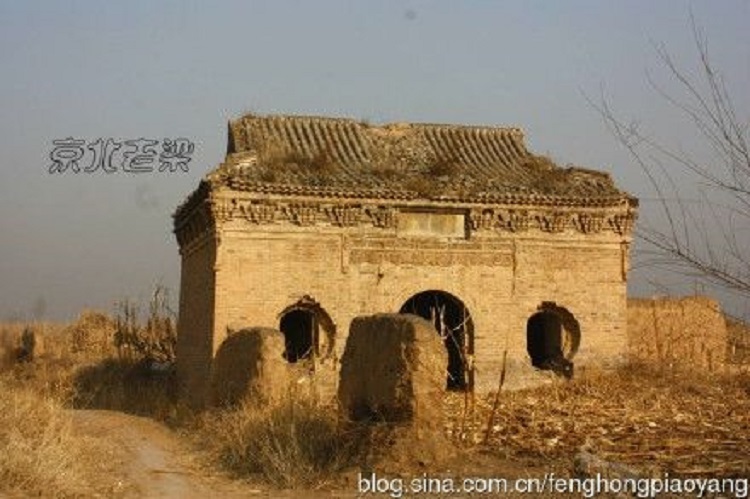

【冯光裕墓地谕记堂】

冯光裕,字叔益。康熙五十年举人,官至湖南巡抚,逝于任。御赐牲礼祭葬。

在今代县小烟旺墓地尚有谕记堂遗存一处。2016年我和占军、先云在三明引领下曾往祭拜。在一望无际的玉米茬地里矗立着这座谕记堂。虽说夕日的辉煌早已不在,可仅从此堂也可想当年的胜境。

此堂,乃御赐而建。清制:皇上发旨的葬仪方可称谕,故为谕记堂。

【冯光裕墓地谕记堂匾】

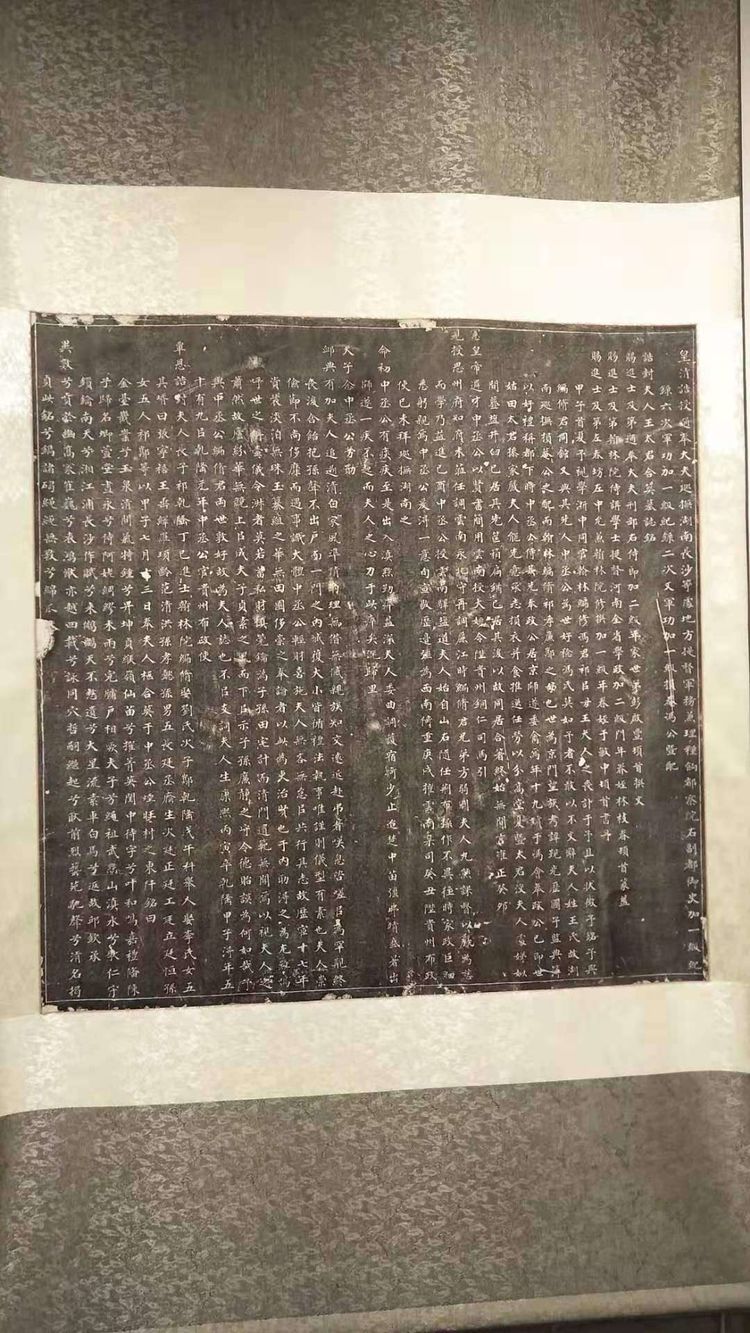

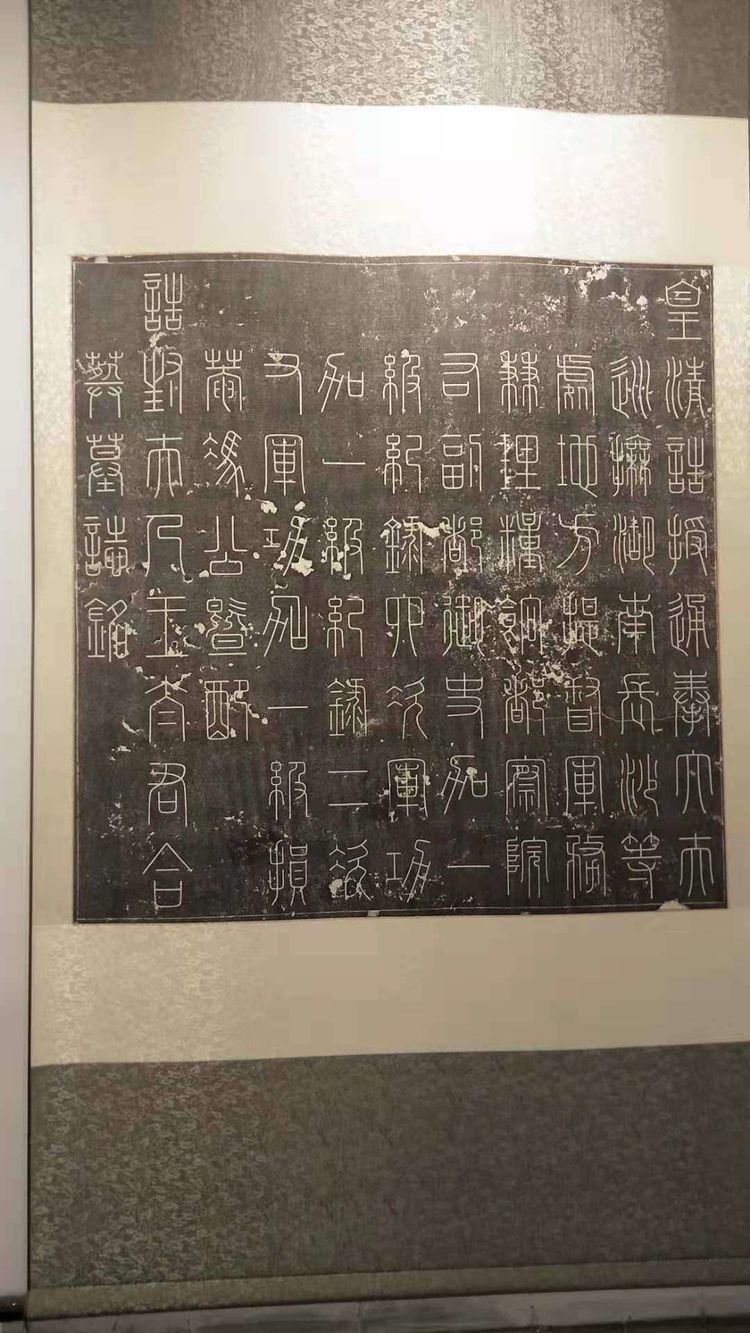

【冯光裕墓志铭拓片照】

【冯光裕墓志铭拓片照】

【冯光裕墓志铭拓片照】

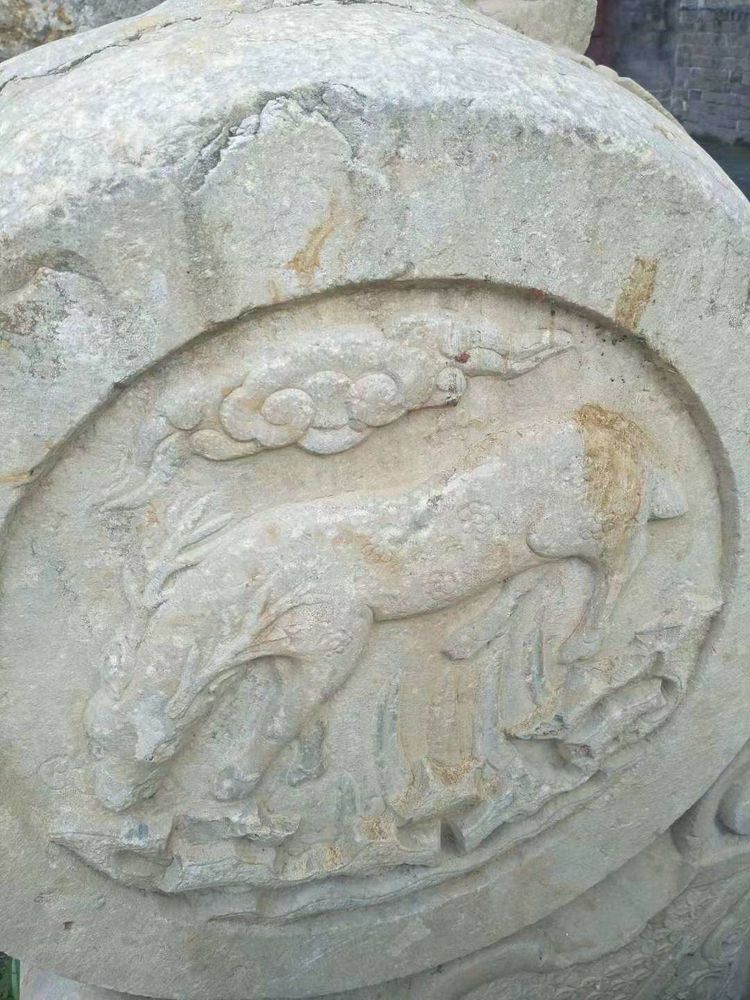

【代州道后祠堂门石鼓照】

从一对石鼓门墩看代州冯氏家风

张润厚 田俊明

鼓门墩亦称抱鼓石,门鼓,石镜,门枕石,它置于大门的底轴,是用来承托大门转轴的构件,将门枕向外延伸并将其做成鼓型,成为石鼓门墩。在传统的民宅大门、寺庙、祠堂常见。门墩是传统大门不可缺少的组成部分和装饰部件,石鼓门墩更是中国宅门“非贵即富”的门第符号,是最能体现宅第主人等级差别,身份地位的装饰小品,从门墩雕刻,图案,寓意又可彰显宅主的家风喜好,处世人品。在封建社会无功名的宅第大门只能制作方型门墩,鼓型门墩是不可随便安放的。

像代州冯氏家族,自明朝成化年间迁代以来,有从文者,有习武者,有经商者,至明末已成为代州显赫的名门望族,此时建立的祠堂大门立石鼓门墩是名正言顺、理所当然。

古人在艺术图案中讲究“有图必有意,有意必吉祥”。从常见的石鼓门墩图案看,其纹饰有神仙高士,仙花异草,珍禽瑞兽,博古珍宝等,大多数来源于民间故事和神话传说。从当地发现的石鼓门墩图案看,上雕刻麒麟的较为多见,其次为花卉,博古等。

冯氏宗祠大门石鼓其雕刻艺术规格与其寓意是非同寻常的。

首先表现在两面做工。(一般的为一面雕刻,一面靠墙)即石鼓两面皆有图案,在安放时距门墙近尺,可使人从各个角度欣赏一对石鼓四个面的图案。

其次石鼓顶端伏卧小狮一对。(一般无功名或级别低的宅第,虽有门鼓石墩,但上面口雕有铺首造型)。如此高规格的门鼓造型,在当地名门大户人家,也是十分罕见的。

代州冯氏家族在明末由诚信经商,苦读科举,清廉为官成为名门望族,其家风、家训代代相传。冯家是书香门第,读书文人层出不穷,在为一对石鼓门墩的图案定制上,更是用心良苦,别出心裁,有图必有意,使雕刻每各图案无不显示有家风、家训的寓意。

一、以荷喻人 为官清廉

在这对石鼓上至少有六处雕刻有荷花、荷叶图案。具体位置是一对石鼓正面,鼓左右各刻有不同的两幅荷花,鼓面上一侧刻有主体为荷花的图案,一侧雕刻有民间称为鹭鸶闹莲之图案,两面石鼓分别座于铺有荷叶造型的长方型石座上。一对石鼓六处雕刻荷花、荷叶,可知祠堂主人之用心。“荷者莲也,莲花为君子之花,出污泥而不染,濯清莲而不妖,中通外直”,形象雅洁,常比喻君子,又清莲和清廉谐音,取意以莲之高洁,比喻为官清廉。

二 注重科举,晋升宦途。

在石鼓向外的面上刻有一只白鹭,立于荷花之中,一轮红日,蒸蒸日上。鹭鸶又称为白鹭,它们飞翔有序,旧有鹭序,喻百官班次。一只白鹭立于莲花之间,寓意为一路连科。一路连科是对科举时代应试考生的祝颂之词,有每考必中之意,从冯家明清两代中举数量之多,可看出其注重科考之家风。

三、吉而祥,富且贵。 石鼓的另一面雕刻有盛开牡丹,牡丹花有“花王”“富贵花”之称,又有“国色天香”之号。宋人周敦颐《爱莲说》有:“牡丹,花之富贵者也”。牡丹花成为吉祥的象征,表达人们期盼、祝颂既富且贵的美好意愿。更是官宦之第、商贾之家富贵之向往。尊孔崇儒 ,高官厚禄。石鼓又一侧,雕有低头梅花鹿,鹿与禄谐音,禄包容“高官厚禄”的含义,梅花鹿又与“梅花榜”有一定联系,是读书人美好的象征。孔子从道德修养学业来谋求禄的途径,几千年来影响了中国读书人。在学堂内挂鹿,意思很明显,“学也,禄在其中也”,学生在没有孔子像的情况下,向悬挂的梅花鹿行礼,也就是向着孔子所理解的“禄”行礼,也算是对孔子行礼了。古有“千里为官,只为吃穿”,可见冯家也不例外。

四 低调内敛 回头看事。

石鼓座正面所雕刻的几株荷花均为花头下弯,一枚莲蓬也为下弯。石鼓顶端的一对小石狮,和蔼可亲,其造型非张牙舞爪的凶猛态,而为伏卧闭嘴状,鼓面上的一只梅花鹿,虽青云在上,亦为低头状。从另一石鼓面所雕刻的鹭鸶看,虽红日在上,却脚踏青莲,且作回首状。‘地低狮,和蔼可亲,其造型非张牙舞爪的凶猛态,而为伏卧闭嘴状,鼓面上的一只梅花鹿,虽青云在上,亦为低头状。从另一石鼓面所雕刻的鹭鸶看,虽红日在上,却脚踏青莲,且作回首状。‘地低成海,人低成王’,越是德行高尚者,越是谦卑低调,低调是厚积薄发,韬光养晦的智慧。从中可以看出,冯氏先人做人低调,为官内敛及处世上小心行事,是一贯之家风。并告诫后人,前车之辙,后车之鉴,事事向前走,更要事事回头看。

冯家是书香门第,一对小小门墩石鼓,寓意深刻,内涵丰富绝非偶然,更非由工匠任意所为。可以看出,冯氏家族数百年来为官、处世、做人能声震朝野,显赫一方,与其于良好的家风、家训是分不开的,而家风、家训能反映在家族的每一个角落,可见其先人又是何等用心良苦。

(张润厚,雁门冯氏家族文化研究会会员,文物收藏鉴赏家,西南街支部书记。田俊明,雁门冯氏家族文化研究会副会长。)

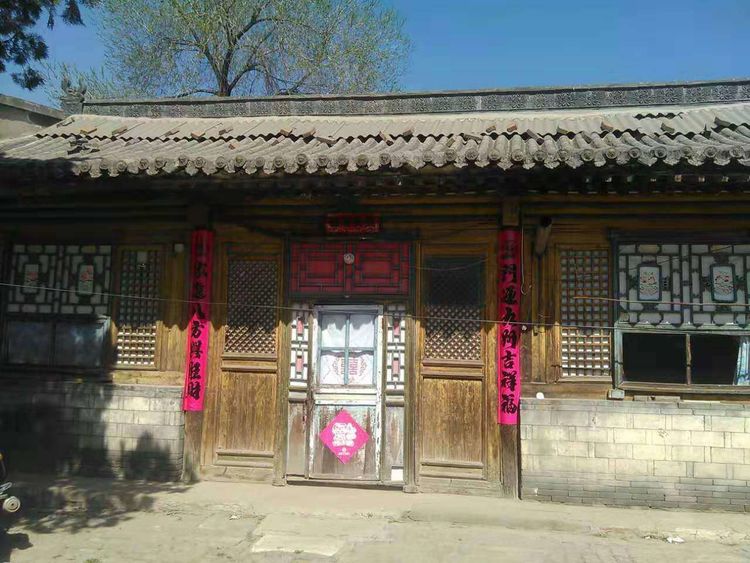

【道前冯氏私塾院正房】

该院位于冯家大院西的赵家巷,为两进院,专为冯氏子孙读书而建。

【道前冯氏澡堂院织布坊】

【道前冯氏文魁院一角】

【道前冯氏私塾院仪门】

【道前冯氏西园遗址】 西园位于代州城内西北角,为清进士、湖广荆西道冯右京私家园林。西园始建于清康熙初年(约1667—1670), 占地面积约40余亩。冯履谦所著《琢璞斋文集·西园记》对西园有详细记载,园内垒假山,筑亭台楼阁,植名花异卉、苍松翠柏、老榆古柏。园内最著名的胜景为“九窑十八洞”,即在东西走向的假山下,筑有九孔较为宽大的窑洞,每孔窑洞内又有两个小窑洞。夏天可供人游览、纳凉,冬天则存储花木、保温防冻。园内西部建有六角亭一座,东部建有楼阁一幢,西南部有水井一眼。从城墙西北的角楼上往下看,西园美景尽收眼底。清乾隆年间山西提学使、满族诗人保德作为主考官,曾来代州主考试士。试毕曾游览西园并作《代州试毕同人游冯氏西园》诗二首,其一:“园邻城市近,树杂晚烟多。地僻花迎客,庭闲鸟弄歌。乘荫抚桧柏,待月荫藤萝。结伴来游此,兰亭继永和。”其二:“武陵留胜迹,客到已花殘。问竹来蓬径,探芳步药栏。清风虚阁敝,仙露老僧餐。更喜人呼引,登楼放眼看。”

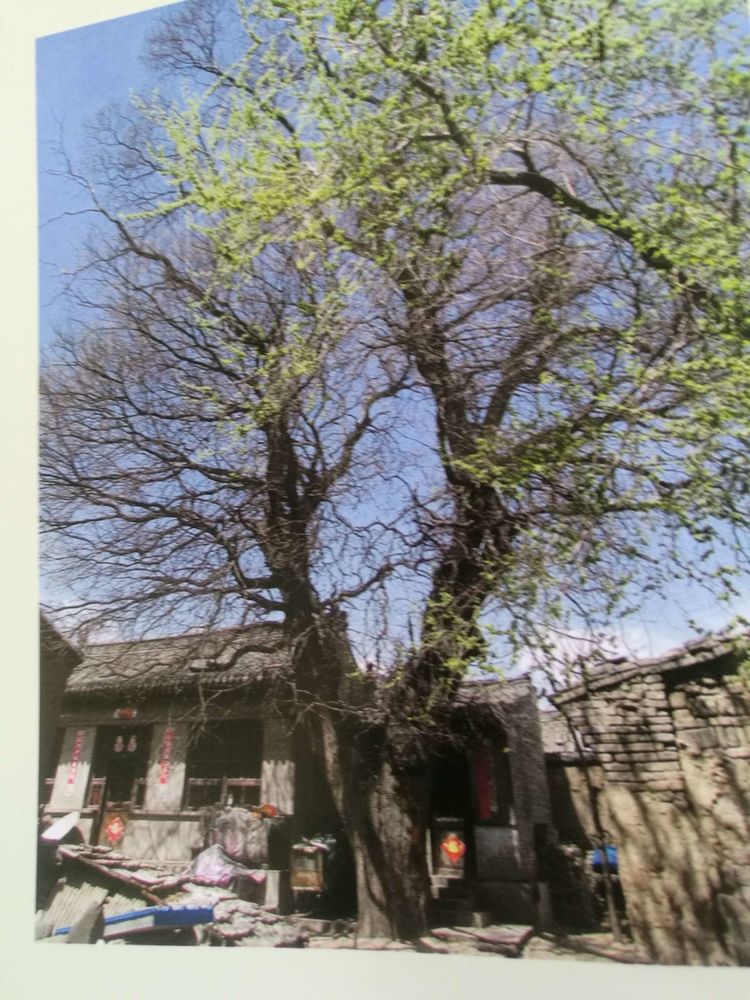

【知园老榆照】

知园随想

裔 孙 冯 覣

五年前在三明和张建忠书记的引领下,我和占军一行曾来到知园,眼前:人已去园已废,凤已飞楼亦圮,唯留老榆照看着这片土地……

漫步在空旷的西北街村委会大院,浮想连翩

:史载这座始建于明万历初年(约1576—1580)的知园,是为“勋高五省”的广东左布政使、进士、文学家冯如京兴建,后其子冯云骕又进行了扩建。‘’知园‘’,其名取自成语“知足知止”,即知道满足,知道适可而止。占地面积约十余亩,内有池沼,遍植名木花卉。园内建有翠滴楼、半华亭、凤凰台等亭台楼阁,其中翠滴楼最为著名。如京公曾作《翠滴楼闲坐》“独对南山晓日瞳,霏霏雨霖湿轻鸿。浸凌柳色全经雨,冷落春光半是风。瞬眼波涛千古事,拊心身世一场空。抛书欲觅羲皇睡,聚散升沉睡梦中”诗记其盛景。

真是岁月流逝,沧海桑田……

好在地尚在,西北街的父老乡亲们还记得这里夕日的辉煌!

老榆历经岁月沧桑,臂粗的根系裸露着紧紧地深扎大地,任人行走其上;树冠遮天闭日新枝竞长,老干挺拔。树干粗壮,我和三明合围不得抱,匆忙中留下了一张难忘的照片。树下是几间低矮的房子,零乱的家什。一老者神秘地说,这树有些年头了,树上有仙家,谁也不敢动,要不早不在了。我心里默默地思忖,多亏这仙家……

吾心稍安……

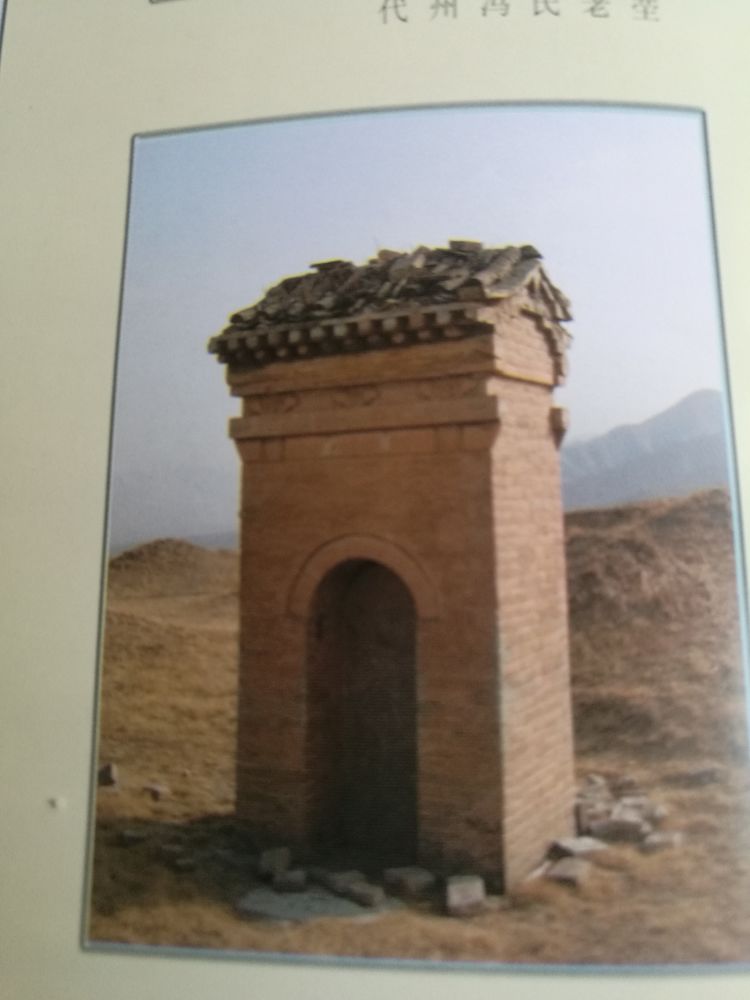

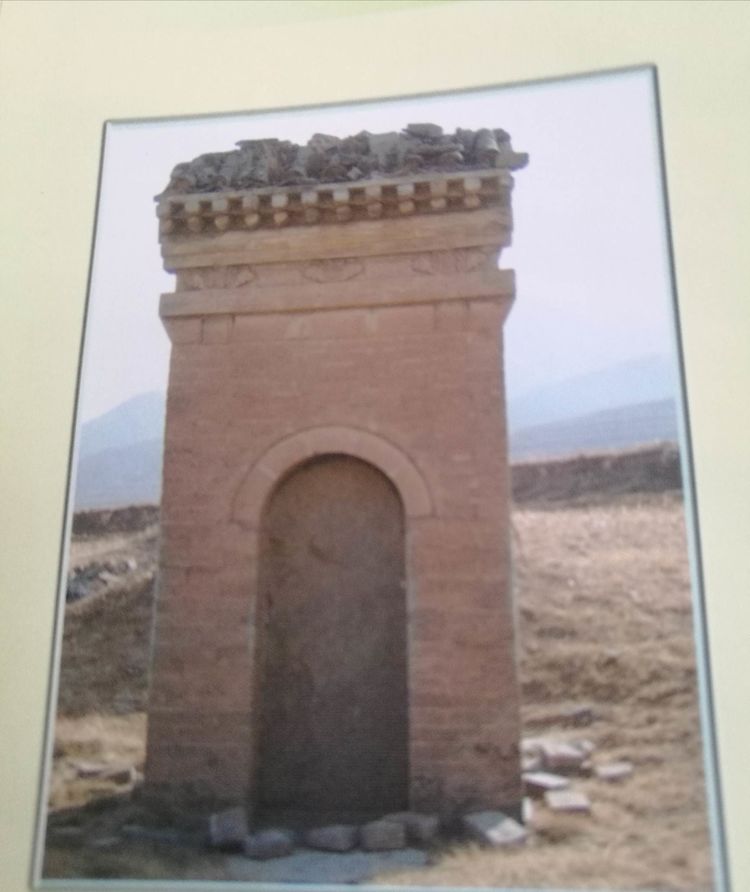

【繁峙中庄寨祖莹碑亭】

中庄寨冯氏祖莹占地近六十亩,背靠五台山余脉憨山,面向滹沱河,葬有世恩祖以下近九代先祖。清末民初碑亭林立,气象肃穆。现尚存碑亭八座,碑数面。十三年前我和侄向前曾拓碑文数篇,并载入《中庄寨族谱》。后又作了些复核,恐后遗失今先择两篇于此。也许对研究中庄寨冯家有所裨益。

十世祖生茂公碑文

匹□而享今,名□人而有寔德。此□古庙祈难而今之百不得而考也。吾亲冯翁始祖人兴,翁宦家也。旧居代郡西北街,世功致胜,国恩荣。迨其后而祖业飘零,不得已而之中庄寨屯儿孙。翁□□□□□,兵爕之后,雕梁画栋,一皆灰泥瓦,栋毁也。唯余茅屋四五间。翁夜则明月照室而入□,昼则一两□画则成,荒草遍地而宅。所谓积一线之不绝,□□一缕之□□,而翁不惮。□瘁披荆斩棘,冒雨雪而不辞,经虎狼而不避。□四海□□□□□家产广益,鳥莺燕飞,屋宇宏也。瓜瓞云初,绳若祖武,子孙繁衍,书香之声不绝矣。此国命为之乎?□是德有积之也。闻之满则溢人情也,而翁不自满。少时交者至尽而不衰,贫时交者至富而益笃。夫且慷慨赴义,济人之惠,急人之危,扶人之婚姻丧事可曰愚。赤子之心可质。

天地□神以故升曰之至亲哀痛哭流涕,竦者吁嗟叹,非其盛德訴能有之?翁诚人□□哉!故特记之,以为翁之弈业勛,更以永垂不朽矣。

康熙五十九年□月

眷弟杨建虹敬撰

【繁峙中庄寨祖莹碑亭】

代郡廪生冯翁讳适字容行墓表文

闻之书曰:迁其地而弗良物或有之,人则不然。吾伯祖适本代郡人,移于繁邑中庄寨居住。兄弟五人,行居一,乃一家之长子也。自幼不甘人下,愤志读书,早入乡泮。适其长,才貌过人,识胆超群。念基业之维艱,故培植之尤殷。□□因才器各展所长,同心协力,并无私积。以故田园日进,堂构更新,家声于以丕振。□□曰:大厦必资于众力,江海必集于细流。众子弟之佐理皆为有功,而要之区画裁成,皆吾伯祖之智慧。更可羡者融己洽己,一家之内常聚友好之气,兢己业己。私室之中宛若公堂之严。□□全理义维谨,又皆吾伯祖倡率训教之功也。不宁惟见,后来俭于自奉者必□□传人。吾伯祖仗义疏财,恤孤救寡,娱老赈贫。乡党中凡有冠婚葬葬,己力□给□急力扶持,称颂之声至今犹啧,日不衰也。至于娶妻范氏无子,继娶韩氏亦□□□。娶许氏生子一。又娶高氏生子二。象美相续,佐理家务,咸尽孝道。□亦中□□□□若也。吾与伯祖同世虽未多时,然得之所闻所见者犹可仿佛其大概。□□□□不朽。

乾隆□□□年□ 月

堂孙 冯密撰书

【繁峙中庄寨祖莹碑亭】

【乐善不倦匾——私人藏品】

冯丙祥,雁门冯氏十三世祖,字丽南。道光——光绪年间人,继其父德铭公乐善好施。光绪年间“丁戊奇荒”,山西为最。史称““民死十之七八”、“户损三分之一‘’。清廷赈灾力度空前,除朝廷下拨专银外,尚有外国教会和地方士绅捐银赈灾。丙祥祖捐家资济困,成绩卓著,全活甚多,获山西《乐善不倦》匾。