F418.李淳:代州冯氏牌坊

代州冯氏牌坊

李淳

代州冯氏作为清代全国第一高门望族,仕宦贵显、贤哲君子辈出,兴旺发达连续数百年,这是代州城内清代冯氏牌坊最多也较大的主要原因。

代城冯家牌坊主要是表彰功勋、科举以及忠孝节义的,它们和其他同时代的同类牌坊一样,需经地方逐级上报,最后得到皇帝批准才能建立。牌坊所表彰的人和事,所给的评价须有事实根据,不能浮夸虚报,如冯家“三世藩宣”“两宪关西”“勋高五省”等都是功德坊,而“进士”坊、“兄弟进士”坊、“五子登科”坊是表彰科第的,附坊的“弱龄报国”“大义全城”匾额则是表彰节烈的。

从代州冯氏牌坊可以看出封建社会立牌坊的重要作用:

一、它是统治阶级治理国家的重要手段。国家治理中最重要的是政治、文化统治。“天下定于一”,这个“一”,在封建社会就是忠君爱国。通过立牌坊,给忠君爱国、建有功勋或积极参加科考的人以表彰激励,使天下英才“入我彀(gòu,弩之射程)中”,这是封建朝廷治国之重要途径之一。

二、它是具有长期性或永久性的“功德碑”,可以激励同宗同族以至所在乡里、州县,给世人树立师表典范,使人产生羡慕之情、效仿之思。

三、它是具有广泛性、普及性的面对大众的宣传手段。牌坊立于街道繁华之处或通衢大道之上,抬头即见,路人皆知,顾盼反复,入眼入心,对人们的影响极为广泛和深刻。

四、最重要的是,它是当时国家、朝廷提倡价值观、人生观、荣辱观的风向标。

五、其他如以本人同官诰封父、祖辈,给予荣誉甚至俸禄。“封妻荫子”,对达到一定品级官员的儿孙给以不经考试入官学,科考只中举人(甚至举人也考不中)可以“谒选”(主要是面试一下)或“援例”(惯例,朝廷有规定的)做官。对有功之臣以公文褒奖,如明万历帝给昌黎县令冯恩直接下专门敕命表彰而且把敕文刻在石碑上(现在此碑还在代县文庙珍藏,应属国家重点保护文物)。再如给科甲不及第的贵家子弟以特别设立的“制科”考试,如《礼经》考试,举“贤良方正”“孝廉方正”等,还可授予“乡饮大宾”等荣誉职称;还可由朝廷或省府州各级题赠褒奖匾额;还可对各级各类官员考核的“卓异”等级由皇帝题名专门派人敲锣打鼓送到门上大举宣扬,并在勤政殿觐见皇帝,给予奖励(包括当面称赞、给以锦缎等物质奖励),作为最近提拔的人选。对于功勋突出的大小臣子,从朝内到地方官都以入“名宦祠”“乡贤祠”,或配享历史名人祠【如朱子(熹)祠、四川文翁祠】。诸如此类的褒奖、激励机制和办法应该说是很有效的。

当然,相反的还有惩罚机制。封建制度发展到清朝,有关奖惩及其他政治制度、管理形式都比较完备。如乾隆时名臣、宰相史贻直因为儿子提拔给巡抚写了封信,即今天的“打招呼”,被告发后,宰相职就被撤掉了,以后因功绩多才再次入相。林则徐按朝廷规定要求向朝廷推荐了官员(多大官推荐几个什么品级的几个官员都有明文规定),后此官员下属犯罪,虽与林没有直接关系,但林则徐也因而受到处分。诸如此类,不像某些历史时期,有人推荐了大贪官、大恶官,推荐者一般得了被推荐者的好处而一点责任都不承担。

封建社会的牌坊等奖励办法和体制,对加强封建统治起了重要作用,同时也对提倡封建礼教,宣扬儒家提倡的忠孝节义、三纲五常有广泛影响。对此,笔者认为应一分为二地看。既要看到它们对巩固大一统国家、保持国家与社会稳定、使对立的阶级关系得到暂时的缓和等有积极作用,又要看到它们在维护缺少公平正义的封建社会、扼制和延缓资本主义发展以及阻碍人民民主等方面的消极作用。对此应持“扬弃”态度。比如应在批判其消极以致反动面的同时,借鉴其具体的管理办法和机制,如某些奖惩办法和机制,使人有所向往、有所敬畏、有所约束,引导人们确立和践行社会主义核心价值观。

关于代州城内冯家牌坊,作为可研究的文物,作为历史的重要象征,作为冯家官员“世以甲第起家,外而屏藩节钺,内而馆阁台员,著作勋名,后先辉映,海内翕然宗之”的实物印证和重要参照,值得作些介绍,以引发人们的思考。在这些牌坊已被历史湮没,建筑实物已不复存在的当今,这种介绍或许更有必要。

下边依次介绍有迹可考的一些冯家牌坊。由于资料限制,介绍不够全面、深入,敬请读者谅解。另外,因为牌坊表彰的多数冯家代表人物,笔者已另有传略文章介绍,对其生平事迹功业,在此不作详细介绍。

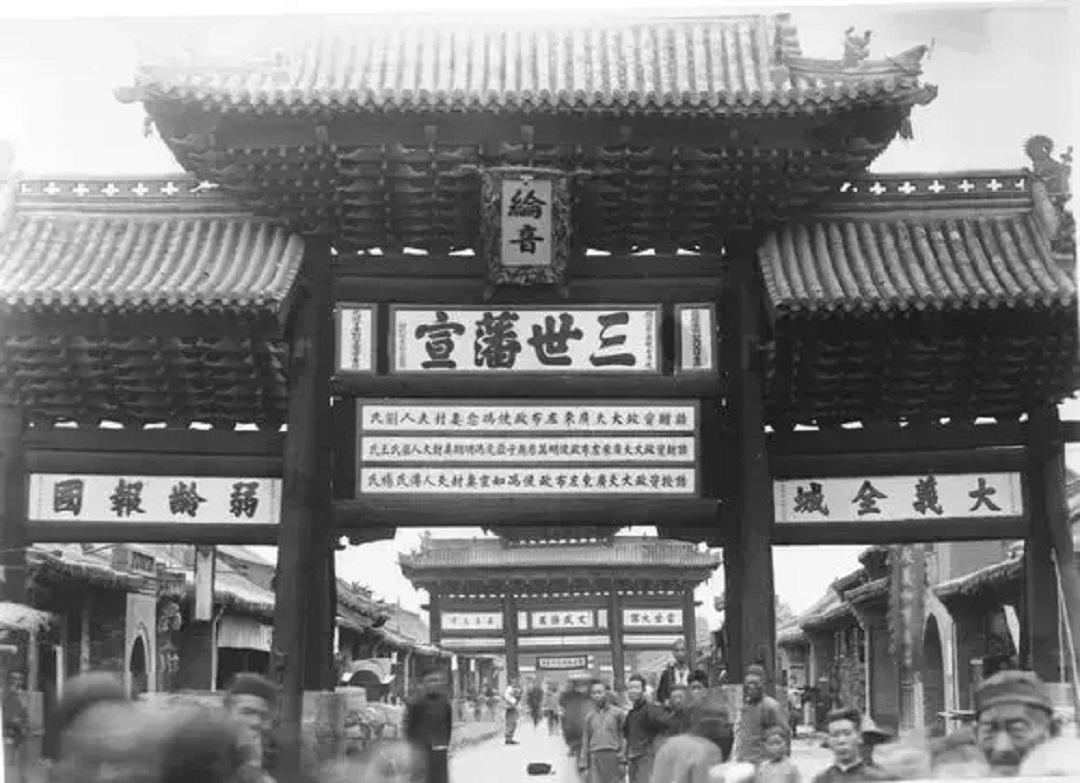

“三世藩宣”坊,是四柱三间建筑,分左中右三部分,中间部分宽而高,顶用瓦盖,辅以斗拱,“三世藩宣”匾在正中,四字由右到左排列,书法用楷体;其上有竖写匾,大小只有“三世藩宣”匾的四分之一,上书“纶音”二字,为顺治帝所书,义为帝王之诏书旨意。“三世藩宣”匾从上到下排列、自右至左横写的是:

“诰授资政大夫广东左布政使冯愈妻封夫人刘氏”

“诰授资政大夫广东左布政使万历庚子亚元冯明期封夫人崔氏王氏”

“诰授资政大夫广东左布政使冯如京妻封夫人傅氏杨氏”

主坊之右,为稍窄稍低的约相当中间一多半宽的附坊,有匾书“大义全城”四字;主坊之左,亦有与右坊相称的坊,上书“弱龄报国”匾,此左右二匾显然是为平姜骧之乱中守代城而死的二十多岁的六世冯配京所立。(详见拙文《冯配京雁门死节》)

“三世藩宣”坊主要为广东左布政使冯如京及其妻诰封夫人和其父(母)、祖(母)三代而立的。(冯如京的事迹、传略见拙作《一代名仁冯如京》)冯如京是屏藩重臣,勋高五省,所以称“藩”;三世者,祖、父、本人也。宣,宣扬、褒扬。两边的配坊,是为配京而立,冯如京曾专门为他的同族弟配京写了《冯配京死节传》,收入他的著作《圣贤正谛》。

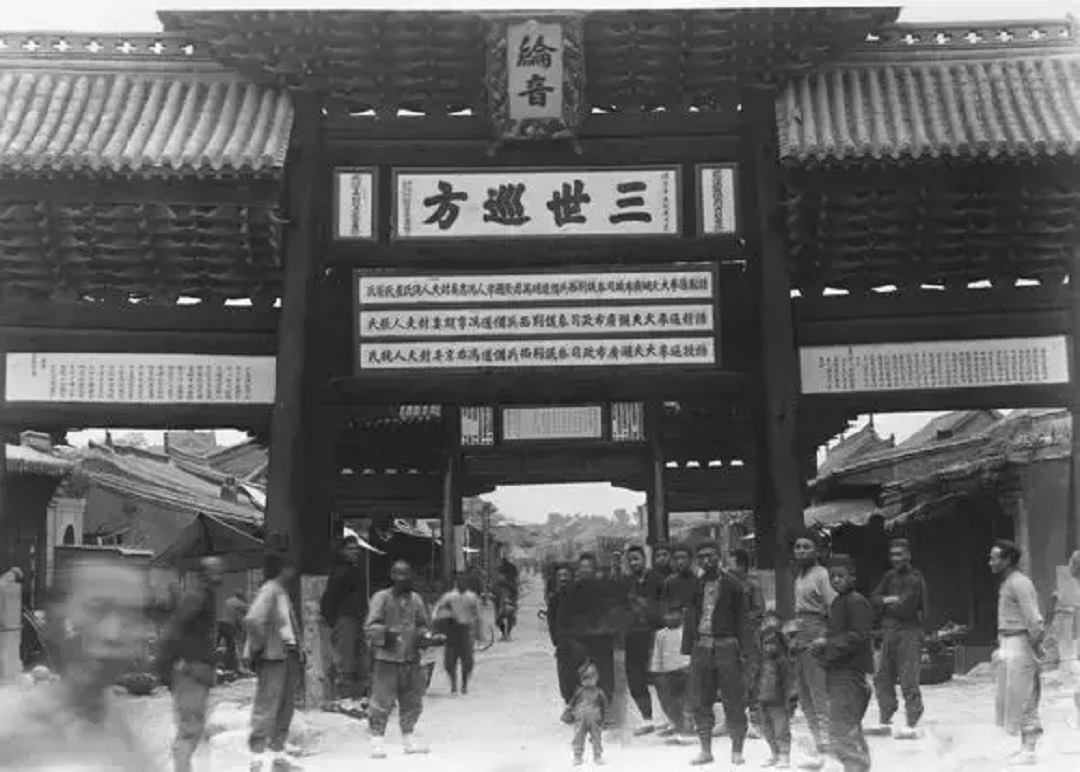

此坊位于代州边靖楼西(今代县县城文化馆门前),始建于清顺治辛丑年(1661)七月,比冯如京去世的康熙八年(1669)早八年,就是说坊建于如京生前刚退休后。乾隆庚寅年(1770)五月重修。光绪丁未年(1907)四月代州冯氏上元会又重修时,附入“三世巡方”匾,是为巡按冯右京及父、祖而设匾并题名的。

“两宪关西”坊,在武安君(李牧)庙东,为冯如京任按察副使(简称“宪”)立。因冯如京在陕西任按察副使、榆林兵备道、陕甘宁兵备道,任职的两地都在函谷关之西,且都是“宪”(“宪司”的简称,提点刑狱公事,兵备道称“兵宪”)职,此坊后改建为“文武济美”坊。

“勋高五省”坊,在道署后,也是为冯如京立的,因其曾在陕西、西宁、浙江、江南、广东五省任道台或布政使,在平定动乱、稳定大局、治理地方中有显著功勋,故称“勋高五省"。以上三坊“三世藩宣”“两宪关西”“勋高五省”都是为冯如京(及其祖、父)而立的,可见代州冯家官员中以如京为最突出,不愧是“一代名仁”。

《代州冯氏族谱》载有的冯家牌坊,除上述三座外,还有“天宠荣褒”坊、“文武济美”坊、“进士”坊、“兄弟进士”坊、“五子登科”坊五座。

如果说冯如京三坊都是从功业上褒奖的,那么在代城冯家街之“天宠荣褒”坊,则是为明万历直隶昌黎县令冯恩及父母之诰命坊,因冯恩是万历帝专门下敕表彰过的。而位于代州杨家街之“文武济美”坊则为冯恩及其弟冯惠之题名坊,因冯恩是明代冯家第一个文举人,其弟惠是冯家第一个武举人,官至都指挥使佥事,加封明威将军(从四品)。【详见拙作《贤县令冯恩》《处士冯愈(附冯惠小传)》】从科甲说,是文举人和武举人,从仕宦说,是县令和都指挥使佥事,文武兼备,相得益彰,故称“文武济美”。此坊不是明代所建,而是恩、惠兄弟的后代在清乾隆五十年(1786)十月建的。主坊的左右以两柱相连,两侧坊分别题“为名太守”“当世大儒”,是为凤翔知府冯庆长和知县冯之京题名的。

宣统元年(1909)六月,代州冯氏上元会重修各坊表时,因“两宪关西”坊、“勋高五省”坊名异实同,遂改建为“文武济美”坊,并附入“文武为宪”匾额,或称为“文武为宪”坊,为诰封湖南巡抚冯光裕,湖北按察使、浙江海防兵备道、赣鄂按察使冯廷丞,甘肃按察副使、洮岷兵备道冯祖悦题名。此坊位于代县城内原西大街财神庙前。光裕是如京的曾孙,云骕的孙子;祖悦是如京的曾孙,云骕的孙子,而他俩的父亲是亲兄弟雍(“玉”字底)和钦。廷丞则是光裕之孙、冯祁(进士)之子。(光裕、祖悦、廷丞及冯庆长的详细情况见拙作各人的本传)

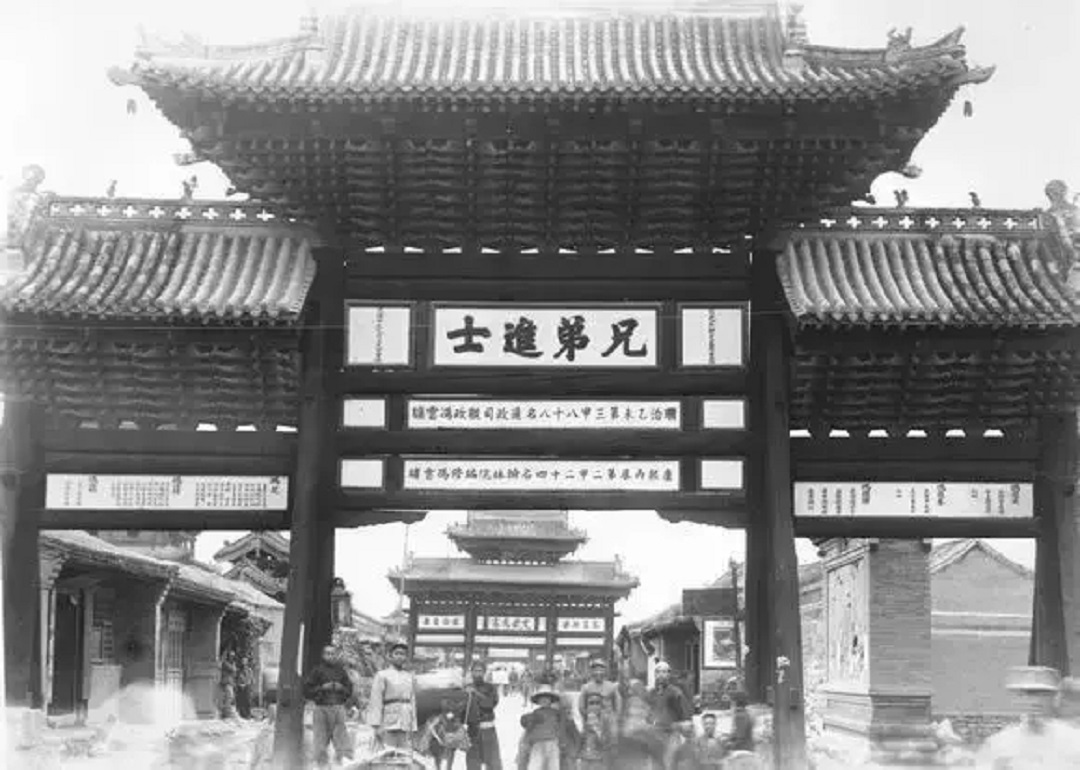

“兄弟进士”坊,在武安君庙西,为福建按察副使(曾署理按察使)、顺治乙未科进士冯云骧及其弟礼科给事中、丙辰科榜眼冯云骕题名而立,清道光癸卯年(1843)五月建。光绪甲辰年(1904)代州冯氏上元会重修时附入匾额为山东布政使冯晋祚,内阁学士冯芝,广西按察使冯元方题名。

“五子登科”坊建于乾隆乙未(1775)秋,在道署东,为中书冯钟宿五子履咸、履豫、履泰、履丰、履谦(称“前五子”)题名,“前五子” 中有三进士、一举人,一礼经中第。宣统元年(1909)七月,代州冯氏上元会重修时,加入“后五子”题名。即肇松之子淇瞻、治平、清聘 、淑度、江锦,其中两进士、一举人,一“礼”经制考中第。(详情见拙作《“前五子”与“后五子”》)

“进士”坊,在道署东,为冯家第一个进士、监察御史冯右京立,并题名。顺治乙亥(1659)五月建,光绪乙巳(1905)六月重修时,附入“勋高五省”匾额,并为冯氏所有进士(文武进士共18人)题名。

上列八坊是冯氏族谱根据《代州志·建置志》资料记述的。现这些坊已全部倾圮或拆毁。仅留有冯新民于1946年拍摄的七个坊的照片。“进士”坊没有遗存照片。而有“三世巡方坊”照片,主坊为冯惠、亨期、右京题名,左右附坊所题名已因字迹太小照片上看不清楚了。

据《代县文化图志》载,明清以来代县城内先后共有30余座牌坊,仅冯家的就有24座,至新中国成立时只余7座,大概就是1946年有照片记录的7座。