B836.冯覣等: 我的家族我的根——代州冯氏(十六)

雁门冯氏家族文化之治边思想

及现实意义篇

撰稿 冯 覣

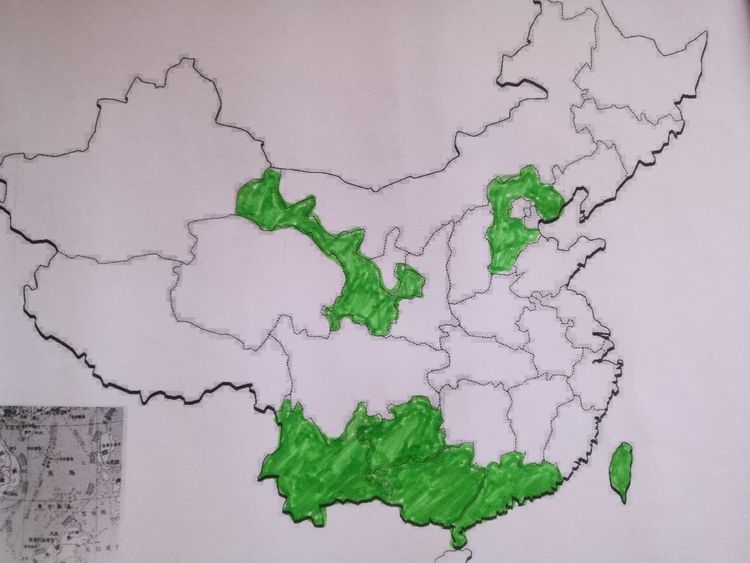

【清代中国地图】

中国是一个多民族国家,且少数民族多居住在辽阔的边陲地区,所以维护国家领土完整和民族团结,历来是中央政府的重要战略。明清两朝也不例外。在实施这一战略中,政策的正确和官员的选拔是重中之重。

我雁门冯氏在这一战略的实施中写下了浓墨重彩的篇章。

(一)

清廷是少数民族政权,从一入关就深知团结各民族对维护自己统治的重要性,因而在民族政策上,在官员的选拔任用上,尤其是在开国初中期,相对来说是比较开明的,并注意起用贤明的汉族官员到这些地方任职。

冯如京原为明末滦州知州,就是在明廷风雨漂摇之时,治滦三年仍兴利除弊,劝善除恶招流移课农桑兴学校,流亡复业者万户。清廷定鼎,当即起用。似如京公一样的冯家贤哲正适应了刚刚建国的清廷需要,纷纷赴边任职。翻开冯氏族谱,外官中从督抚到知县六级官员,哪一级都有冯氏先祖的大名。从孤悬海外的台湾,到云南贵州,从大漠孤烟的甘肃,到海盗猖獗的福建、广东甚至渤海湾,处处留下了我雁门冯氏的足迹和贤声。粗略统计,督抚布政按察一级,雁门冯氏有15人,远赴边陲少数民族地区的有8人;道台级的有14人,到这些地方的有12人;知府同知级的有28人,到这些地区的有17人;知县级的39人,到这些地区的有14人。这里尚不包括知县以下及作为家臣陪同前往的冯家人。

其代表人物主要有: 冯如京、冯廷丞、冯元方、冯光裕、冯允升等。

【清代雁门冯氏官员任职边疆省——标绿色者】

(二)

雁门冯氏的治边思想集中体现在以下几 个方面:

1、视各少数民族是兄弟姐妹,是中华民族大家庭的重要组成部分。这是冯氏家族仁爱文化在治边上的具体体现。

官至湖南巡抚的冯光裕,从云南大姚县令做起,一路同知、知府、道台、按察、布政、巡抚,后逝于任。在同知任上,皇帝询苗疆情,在一些旗人主张用重刑征服少数民族时,史载:光裕公谓苗人无知,不宜尽杀,宜随机化导令归版图。上喜之。其兄元方公,更认为:瑶民虽异类亦人,心岂不可以诚格?正在是在这样的思想指导下,他们身体力行不顾个人安危,攀峭壁入虎穴与苗瑶民对话,晓之以理,动之以情,恩威并施。

光裕公多次冒险境‘’轻率十余人抵境,有群苗从谷中挺刀相向,众惧欲走‘’时,‘’公策马直前从容抚谕,苗民皆环跪听命,欣喜散去‘’。元方公更“简从探虎穴。险处不容骑,徒步日攀涉层岩鸟道中,瑶民审视人不满十,威严可畏,反惊异,匍匐进薏粥。留宿交语。先生乃开诚化导示以威信,瑶均呼吁求生愿为良民”。国家版图得以完整,民族团结得以实现。

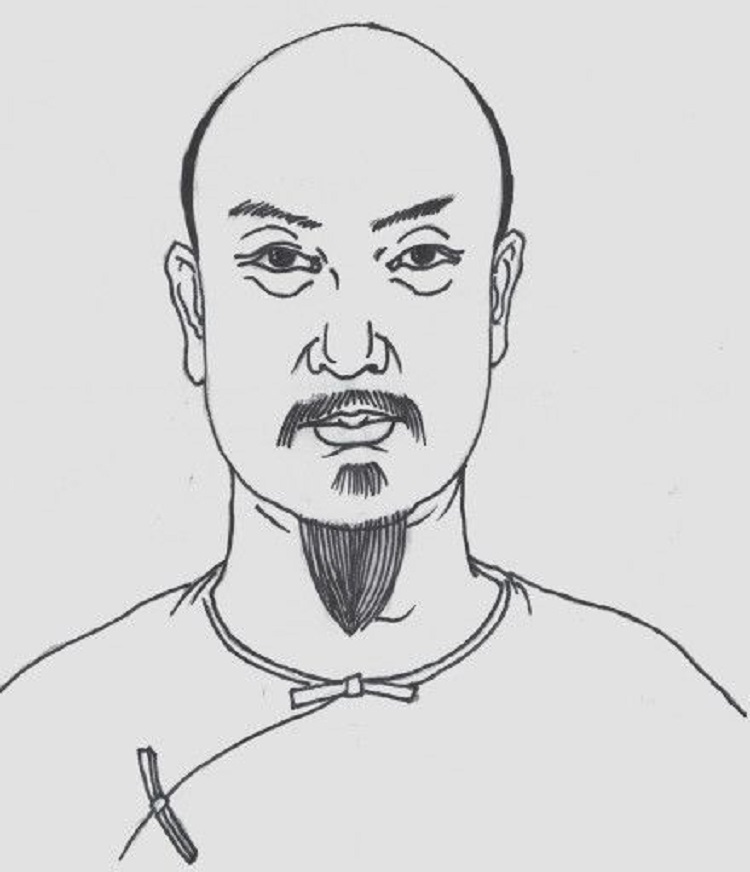

【勛高五省坊表】

冯如京治国名言

国家之治乱由人心之邪正,人心正则忠孝;人心邪则为乱贼。

冯元方治边名言

欲清盗源在清游民。身无常业,既不事本分之生理,势必思意外之资用,窃骗夺所由来也。

宣广训以弘教化,崇本业以厚资生

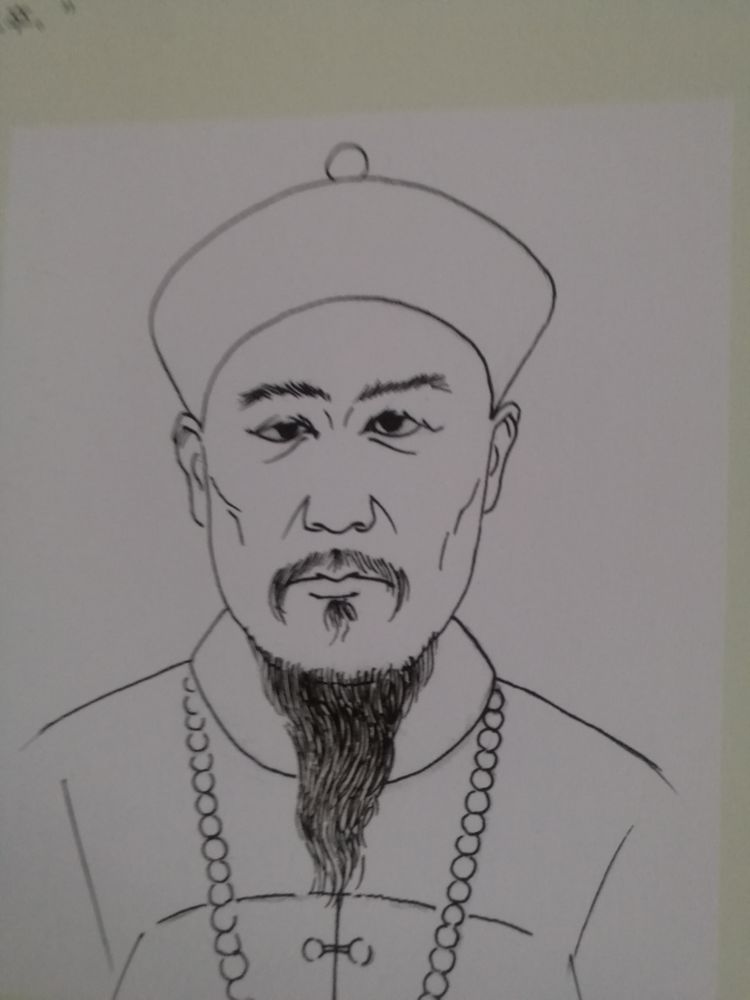

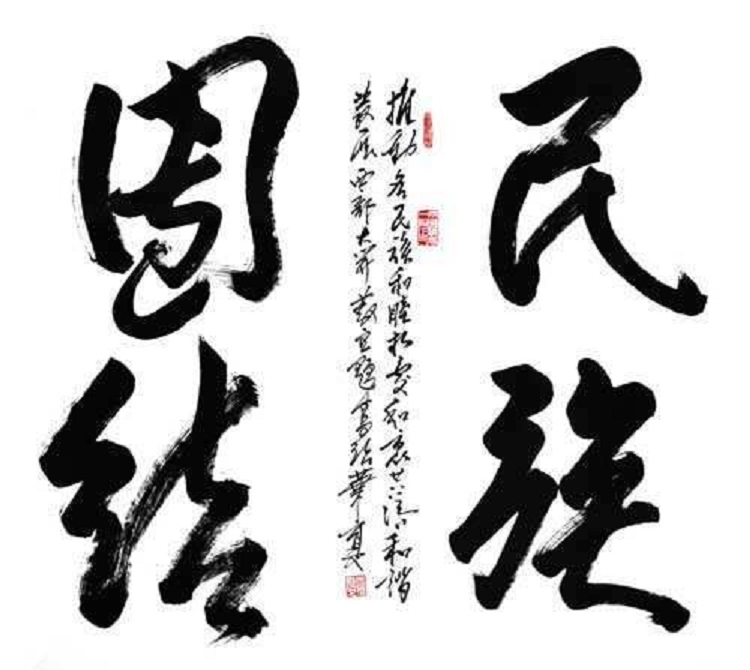

冯光裕治边名言

舍此苗不诛,则诸苗不惧,过此时不剿,则后剿无名。

善良则极意抚绥,而凶逆则不遗猕剃。

【清广西按察使冯元方画像】

2 、在边疆治理中坚持恩威并施,“善良则极意抚绥,凶逆则不遗猕剃”。

清廷定国数十年后,“滇黔粤之交苗猓蔓延,反复zanhao刀耕,屡逞lei性。官斯土者,每借持重名,隐忍酿患”。用现在的话说也就是面对少数分裂分子的骚乱,一些官员不作为,光裕公却主张‘’善良则极意抚绥,凶逆则不遗猕剃‘’。体现了对国家的忠和对少数民族群众的爱的统一。每次征战结束后,他都坚持惩首恶,赦协从的正确方针,有效的维护了边疆安全和民族团结。元方公在面对叛逆首领滚纵穷凶极恶事后处置时,还提出了“舍此苗不诛,则诸苗不惧。过此时不剿,则后剿无名”的主张,被称为治边名言,后仕者式。中国幅员辽阔,凶逆之徒任何时候都有。对害群之马,叛逆之徒必须旗帜鲜明严加惩治。不能瞻前顾后姑息养奸。这是对绝大多数人利益的保护。过去是这样,现在也是这样。

3、视帮助边疆少数民族发展经济,置恒业固恒心是重中之重。

从古至今一个地方落后的生产力,人民无恒业是发生骚乱的根本原因。边疆少数民族地区一般来说,经济落后,生活贫穷。加之开化较迟,有的甚至还生活在原始半原始社会。

我冯氏先祖对此认识尤深。所以他们无论在哪里为官,都把振兴一地经济作为治理一方的重中之重,赴边疆任职的先祖更为重视。陶正中在《诰授通议大夫冯訒斋先生传》中写道:元方公在广西任上,为帮助百姓置恒业,“一一相度瑶岗山川。捐清俸教之耕植。群瑶无不卖刀买犊自食其力,兵民得永安‘’。正是在先祖们的感化下,瑶民‘’岁逢圣节必携幼奔走数十百里至省,叩首蒿呼献薏粟茶桐以展爱戴。至是寮寀咸书绅先生实心实政之语”。

【清湖南巡抚冯光裕画像】

4、大兴文风奖掖学子,开化少数民族风气。

冯氏先祖居官一方对兴教奖学几乎都有建树,边疆治理中更为重视。有三凤齐鸣之称的光裕公、元方公、允升公弟兄三从边疆安定,民心归顺出发对此孜孜不倦。有的还亲任乡试巡查。远赴台湾的廷丞公甚至亲至学堂查看学子诗文,使孤悬海外的宝岛文风鹊起。所有这些都促进了尚处于蒙昧未开化民族地区文化教育的启蒙。儒家忠孝思想的灌输,增强了少数民族对中华民族的民族认同国家认同,对统一多民族国家的形成起到了不可替代的作用。

【冯光裕墓地】

5、体民情急民苦,减賦免税,使民生息。

清廷初期为开疆拓土,平息反叛,边疆少数民族地区征战不断。战后往往流民涌动,家园荒芜。恢复生产发展经济,减賦免税成为当务之急。冯家为官者大都能急民所急,积极为民上书朝廷减賦税以助民休养生息。光裕公甚至在弥留之际,仍念念不忘要朝廷减免战后城绥两地的赋税,而对私事只字未提。忠君爱民之心可见一斑。

(三)

根之渥者其膏华,源之远者其流长。

以元方公等为代表的雁门冯氏治边思想,是雁门冯氏家学熏陶教育的结果,与其先祖们的思想一脉相承。

宾期公说:国家之患不在边陲,而在腹里。

——于是治边需认真定良策知民情。

如京公说:国家之治乱由人心之邪正。人心正,则为忠孝,人心邪,则为乱贼。

——于是治边兴书院先治心。先让人心归顺。

云骧公说:国家之大势在臣与民,王者之大业唯心与政。优厚以定朝廷之制,宽仁以恤草野之民。

仁言在善正,愈言而民愈畏,仁声在善教,无声而民益爱。

——于是治暴乱分裂要恩威并施,对百姓要宽仁。

云骧公对賦税更有精辟论述:……上愈求而下愈吝,鼛鼓莫作其惰,追呼莫致其输。上愈惜而下愈应,公功遂忘其劳。春酒进祝其寿也。

——于是苏民困解民忧需力减赋税。不杀鸡取卵,竭泽而鱼。

(四)

雁门冯氏的治边思想在有清一代顺民意,合世情,得到清廷几任皇帝的肯定。为维护少数民族地区的稳定和团结做出了杰出贡献。元方公弟兄三人的许多论述被视为治边名言,甚至上升为清廷上谕。

至今时间已过去三百余年,可他们的许多治边思想和理念仍熠熠生辉,给我们以启发和借鉴,有着很强的现实意义。

习近平主席指出: 一部中国史,就是一部各民族交融汇聚成多元一体中华民族的历史,就是各民族共同缔造、发展、巩固统一的伟大祖国的历史。各民族之所以团结融合,多元之所以聚为一体,源自各民族文化上的兼收并蓄、经济上的相互依存、情感上的相互亲近,源自中华民族追求团结统一的内生动力。

雁门冯氏的治边思想正是这内生动力之一,是统一多民族聚为一体的粘各剂,是中国史中灿烂的一滴墨……

所以雁门冯氏治边思想是一个富矿,大矿,研究它传承它具有很大的现实意义。

(转发就是最好的支持,敬请关注下集——雁门冯氏家族文化研究篇)

来自作品集我的家族我的根——代州冯氏(一)