D749 宪之:“兔年”该从哪天算起? ——岁时节庆与天文历法之一:干支纪年的若干问题

“兔年”该从哪天算起?

——岁时节庆与天文历法之一:干支纪年的若干问题

“兔年”该从哪天算起?

自然从春节这天正月初一算起,难道还有什么疑问吗?

是的,但不一定。

何谓?

“兔年”即癸卯年,用的是干支纪年坐标,不是公元纪年。兔年生的人属兔,属相也是如此。年龄稍大一点的人都知道,人的年龄除了周岁还有虚岁,老辈人算“虚一岁”还是“虚两岁”还讲究“头年打春”还是“过年打春”,反映的是传统的纪年方法:古人以当年立春至下一立春为一岁,而不是以除夕或元旦即正月初一为起始点。按这种算法,你卯年立春后出生的就该“属兔”,不一定过了除夕。

(一)“正朔”不同,岁首不一定是正月初一

“正月里来是新年啊,大年初一头一天”,并非古来如此。

“大年初一头一天”,也就是古人所说的“正朔”,正(zhēng)即正月,为一年的第一月,朔(shuò)即初一,为一月的第一天,综合起来即为一年的第一天(今春节)。

我国历史上出现过百余部历法,不同的朝代历法不同。

古代以北斗七星斗柄的运转作为定季节的标准,将十二地支和十二个月份相配,用以纪月,以通常冬至所在的11月(夏历)配子,称建子之月,12月称建丑之月、正月建寅之月、2月建卯之月,直到10月建亥之月,如此周而复始。先秦时改朝换代有“改正朔”的传统,夏以建寅为正,商以建丑为正,周以建子为正,也就是夏代以一月为岁首,商代、周代和秦代则分别把11月、12月、10月算作每年的第一个月。秦统一天下后以建亥之月(十月)为始,汉初沿袭秦朝正朔,直到汉武帝元封七年(公元前104年)颁布《太初历》,政府废除秦朝旧俗,首次把二十四节气收入历法,并将正月即建寅之月定为岁首,将正月初一定为新年的开始,沿用至今。

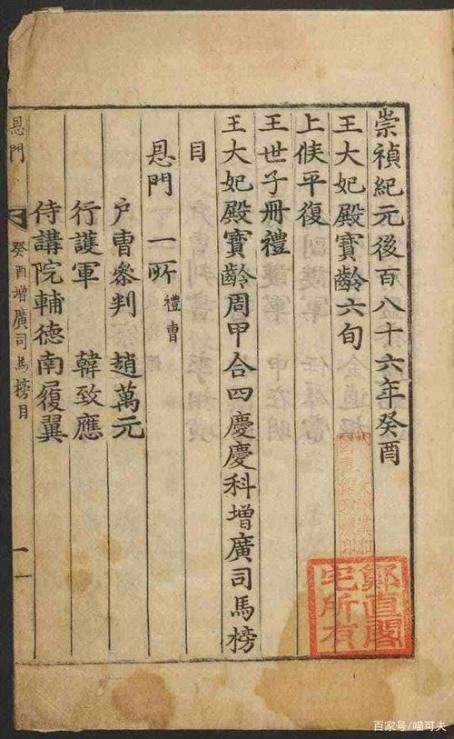

基于天命理论、正统观念、大一统思想,包括华夷之辨等,古代把“正朔”看的很重。割据政权归附中央要“奉正朔”,犹如近代的“东北易帜”;周边的朝贡藩属国家往往也要奉中国正朔,因此他们往往保留着中国的过春节的习俗。不久前韩国人申遗居然称中国的春节习俗来自韩国,在大英博物馆闹出一场“蚍蜉撼大树,可笑不自量”的世纪笑话。从附图可见,他们的李氏王朝文献纪年就是用的明代的正朔。

韩国李氏王朝奉明正朔

郑成功一直奉明朝正朔,行南明永历年号

读古书,还会遇到纪年和时序的矛盾。比如《孟子》中有句话:“七八月之间旱,则苗槁矣”。农历七八月早已入梅,正是防涝的季节,怎么会“旱”呢?原来《孟子》用周历,以夏历十一月为岁首,七八月乃夏历的五六月,正是禾苗需要雨水的时候。

春秋战国时期不同地区不同诸侯国奉行不同的历日,周历、殷历和夏历并行,同一事件的记载,在不同典籍中会出现时间的不一致。

比如,《春秋僖公五年》记载“春,晋侯杀其世子申生”,而在《左传》中,此事则发生在僖公四年十二月,是冬季。这不矛盾,因为《春秋》纪年用周历,《左传》则多用夏历。

再如《春秋成公八年》大书“二月无冰”这一反常的自然现象,二月已是仲春,“无冰”何罕?原来周历二月即夏历十二月,正是腊月,无冰正好少见,故书之。

七八月旱

早春二月,为何记“二月无冰”?

(二)纪年法种种

天天文与物候变化是制订历法的根据。昼夜交替的周期为一日,月亮盈亏变化的周期为一月,地球绕太阳一周为一年。古人不知道地球公转自转,日出日落,寒来暑往,以为太阳在运动。以朔望月为单位制订的历法叫阴历,以太阳回归年为单位制订的历法叫阳历。阴历依据月相,与回归年和四季寒暑无关系,伊斯兰教历和希腊历都是阴历。阳历不管月的盈亏,月的长短为人为规定,罗马历就是阳历,也称格里历。民国以后采用阳历,也称公历,人们习惯于把传统的历法称为夏历、农历或阴历。

其实中国的农历并不是纯阴历,而是阴阳合历。农历平年十二个月,大月三十天,小月二十九天,全年354天,比太阳回归年少11.25日。这样积三年就相差一个月多一些。为了调整二者之差,使历法与物候协调,于是每三年左右就置一个闰月,这叫置闰。置闰的周期,开始是三年一闰,后来改成五年两闰,再后来又改成十九年七闰。总之,是越改越精确了。

先秦时代奉行的是王公即位年次纪年法。以王公在位年数来纪年。《春秋》《左转》以鲁公在位年数纪年,《左传·骰之战》“三十三年春,秦师过周北门”,指鲁僖公三十三年。而《廉颇蔺相如列传》则用“赵惠文王十六年,廉颇为赵将。”《史记》记西汉事,仍旧是高帝几年几年,文帝几年几年。直到汉武帝纪年才有年号。

封建时代实行时间最长的是年号纪年法。

汉武帝起始用年号纪年,汉武时期有几个年号,如“元狩”“建元”、“元光”、“元朔”等,其后为历代沿袭形成制度,新皇帝即位要“改元”,中间遇到祥瑞或大事也要改元,三国时孙吴政权开始奉汉正朔,因刘备伐吴向曹丕称臣乃奉曹魏正朔,后来孙权称帝,据说因武昌等地黄龙出现乃用“黄龙”年号,这是人为打造祥瑞附会天命。6年后,据说武昌红色乌鸦聚集宫殿前,与武王伐纣天现祥瑞一样,遂改元“赤乌”。孙权是个英瑞迷,刘备称帝年号“章武”则是显示文治武功的雄心。直到明代一个皇帝才只用一个年号,所以人们才可以用年号来成皇帝,如嘉靖皇帝、崇祯皇帝、康熙皇帝等。

天子受命于天奉天承运,故更替朝代,谓之革命。“革命”一词许多人以为出自现代,甚至与“过激主义”挂钩,其实身份很古,“天地革而四时成,汤武革命,顺乎天而应乎人”出自《周易·革卦·彖传》。辛亥革命推翻帝制建立民国,纪年方法也体现出“革命”,废除帝王为中心的年号纪年,代以民元纪年法,以公元1912年中华民国建立为元年,其后依次叠加称民国若干年,纪月日用公历。后来袁世凯复辟,改用洪宪年号。国民 党败退台湾后,仍用民元纪年,遗老们写回忆文章,也爱用这一纪年方式,亦“奉正朔”情结耳。

其他纪年方法。

星岁纪年。包括岁星纪年和太岁纪年法,就是用岁星也即木星和假设的太岁星的运行来纪年的方法,下文专论,与此不追。

生肖纪年法,民间流行的一种与干支密切相关的纪年方法,用十二肖兽名称作为年名和地支对应,我们常说的“虎年”“兔年”,是干支纪年的简化,实际上也是生肖纪年。我国的少数民族,有的至今还用生肖纪年。

(三)干支纪年法

贯通历史,对应比照,离不开干支纪年法。

干支,天干地支的简称。

天干十个:甲、乙、丙、丁、戊(wù)、己(jǐ)、庚(gēng)、辛(xīn)、壬(rén)、癸(guǐ)。地支十二个:子、丑、寅(yín)、卯(mǎo)、辰(chén)、巳(sì)、午、未(wèi)、申(shēn)、酉(yǒu)、戌(xū)、亥(hài)。

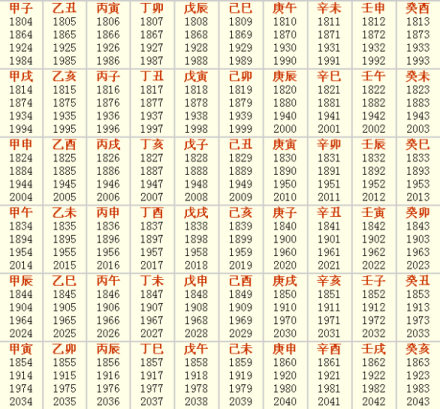

天干地支逐一相配组合顺序纪年,如甲子、甲丑、甲寅……乙子、乙丑……等等,10余12组合纪六十年,称一个甲子,然后循环不已,就是干支纪年法。它既无上限也无下限,可以贯通历史,可以与各个时期的不同纪年法一一相对应,非常科学实用。

干支纪年法萌芽于西汉初, 始行于王莽, 通行于东汉以后。

干支纪年以每年立春为起始点,立春就算新一年的开始,过去称“元旦”,民国后以公历新年称元旦,农历新年改称春节,其间还两度立法废除春节,但事实上行不通。新中国成立后,1949 年9 月全国政协第一届全体会议协商决定的我国纪年采用世界大多数国家的公元纪年制度,农历正月初一称春节,并将“春节”和“新年”并列为全民的法定假日。

2017年5月12日(农历丁酉年四月十七)国家发布了《中华人民共和国国家标准GB/T33661—2017〈农历的编算和颁行〉》规定了干支纪年和生肖纪年起于正月初一0点。

干支纪年可对历史时间上推下推、顺推逆推,以致无穷。

系列文章

(1)“兔年”该从哪天算起?——岁时节庆与天文历法之一:干支纪年的若干问题

(2)“年”与“岁”是一回事吗?——岁时节庆与天文历法之二:星岁纪年的若干问题

(3)《西游记》昴日星官收伏蝎子精——岁时节庆与天文历法之三:古籍中的二十八宿及其分野