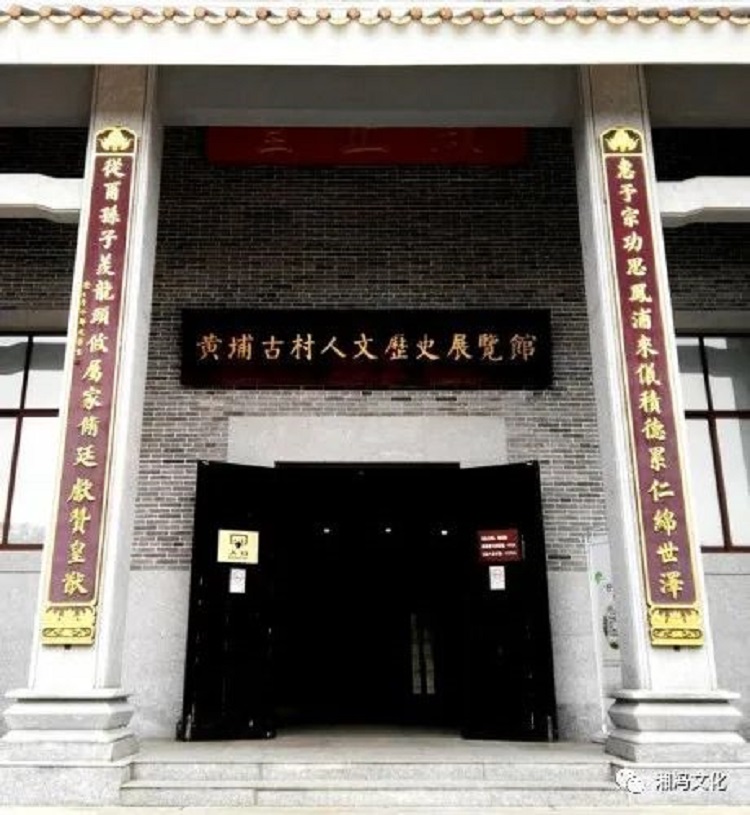

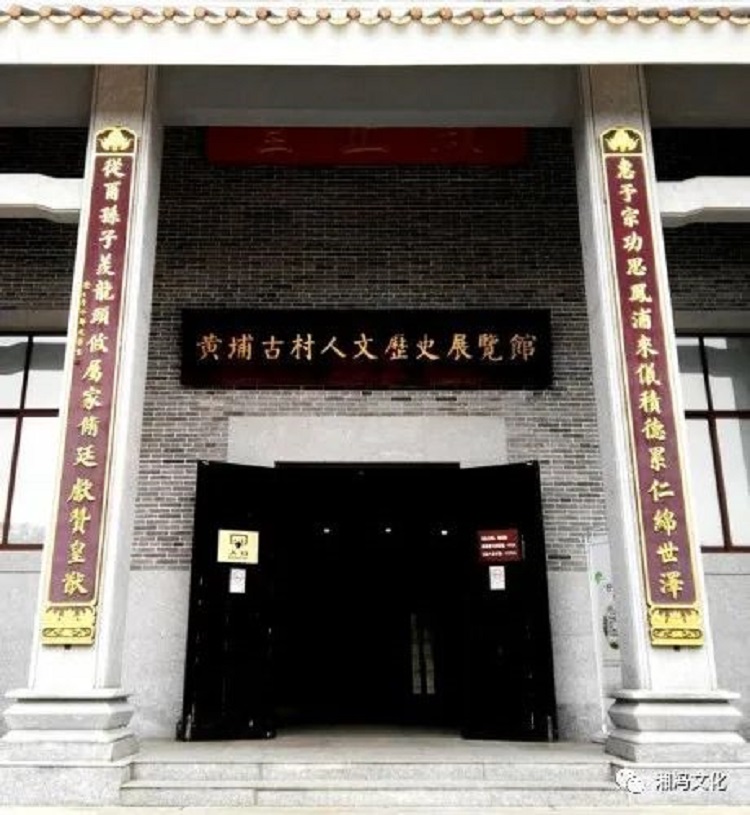

提起广州黄埔,人们就会情不自禁地想到黄埔军校。因为在中国现代史的进程中,这所军校涌现出为数众多的将帅,大名鼎鼎。其实黄埔军校根本就不在黄埔,而在与黄埔一江相望的长洲岛。

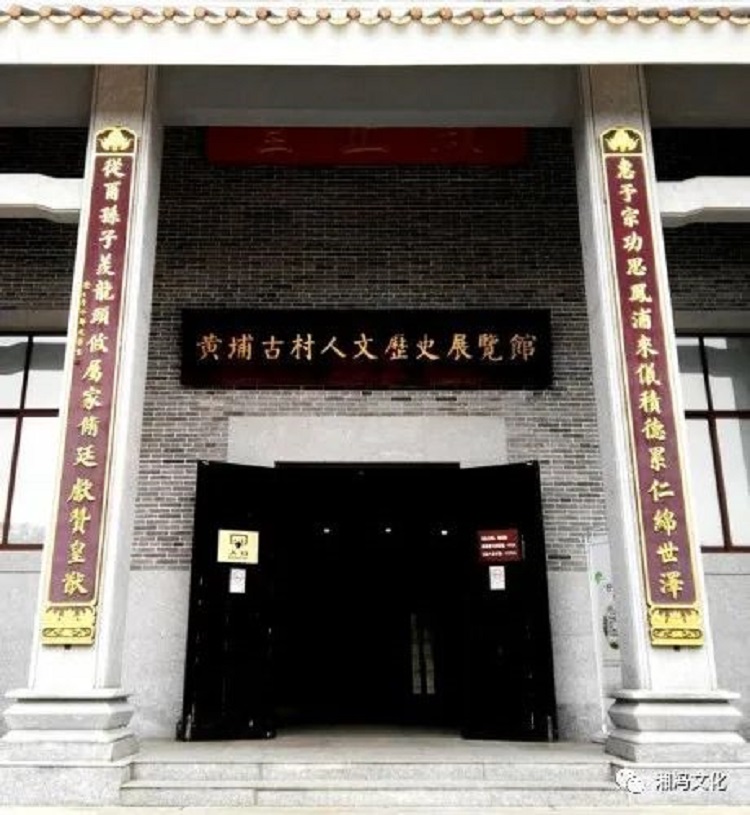

黄埔村最早也不叫黄埔,而是叫黄木湾,因为环绕南海神庙前的珠江河段,当地人称黄木河,村边河湾因水得名为黄木湾。后来,传说有一只美丽的凤鸟飞来,在村头大树上筑巢而栖,从此村里五谷丰登,六畜兴旺。于是,人们去“黄木”为“凤浦”。村里清乾隆四十年(1775)重建的天后宫里,有一副古联,较好地诠释了村名的来历。联曰:

据《广州航运史》记载,清代时这里为深水良港,外国商船经常在此停泊,洋水手听不懂客家话,讹读“凤浦”为“黄埔”。久而久之,“黄埔”声名鹊起,真名“凤浦”称谓逐渐被人淡忘了。

村头北帝庙《重修北帝庙碑记》云,村里有冯、梁、胡、罗四大姓,定居于斯最早为罗氏,北宋嘉佑年间迁入,冯氏稍晚于罗氏,当在南宋淳祐年间。胡氏元代迁入,最晚的梁氏为明初居此。黄埔冯氏,其远祖系北魏大兴皇帝冯弘。其子冯业,在北魏灭亡之际,率三百余人浮海归宋,官至罗州刺史,为岭南冯氏鼻祖。黄埔冯氏始迁祖为冯廷相,南海乡贡,后官至大理寺评事。宋末元兵入侵,京城大乱,廷相公在混乱中不知所踪。廷相长子宣义、次子化隆。化隆(1250-1309),字京兴,号化隆,讳念三,由南海河村迁来黄埔,抡锄垦殖,耕耘稼穑。娶黄氏女为妻,世居于斯,安土重迁,繁衍生息,由最初的寥寥数人发展成当地旺族,展现了冯氏强大的生命力。化隆公之子真宣为三世祖,生于元至元二十一年(1284),少壮投身军旅,后官至八品管勾都目。真宣第四子名用文,生三子二女,长子归隐,字宗盛,生于洪武元年(1368):次子高隐,字宗贤:三子云隐,字宗德,生于洪武五年(1372)。高隐无嗣,黄埔村冯氏,多为归隐和云隐后裔。据《凤浦冯氏族谱》记载,凤浦冯氏字辈派语,从云隐公后裔第十二代统一厘定为“文章开万世,诗礼著千秋。承基培福厚,树德普祥和。显达荣忠绪,贤良耀国昌”,历经元明清至今,已经排到42代了。

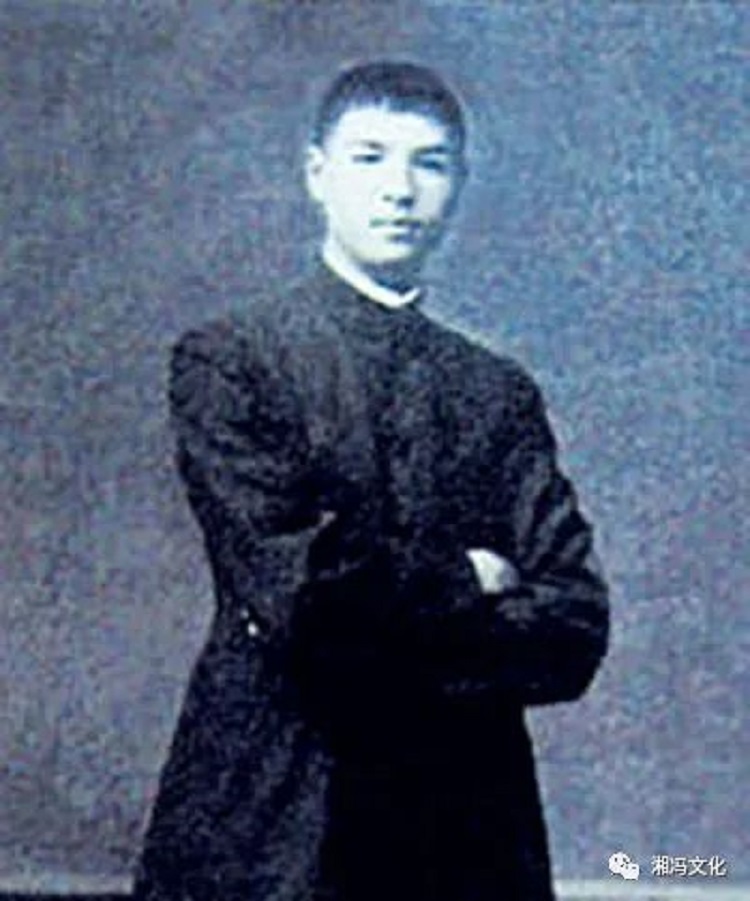

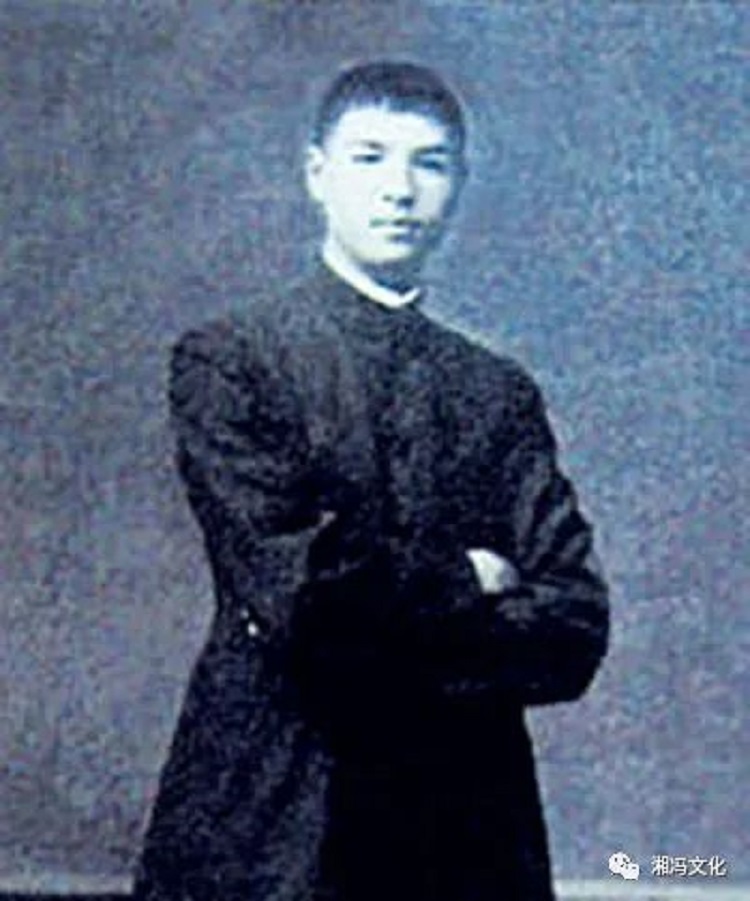

黄埔冯氏,人文荟萃,代有人才。这里诞生了被孙中山誉为“劳苦功高”的辛亥革命功勋、原“永丰舰”舰长冯肇宪(本号将专文介绍);培养了广东制糖工业的奠基人冯锐;走出来广州电灯工业的创始人、创办广东首家发电厂的冯肇荣;团中央候补委员、省港大罢工劳动童子团团长、17岁的英烈冯广(请参看本号推出的《省港大罢工中的广东冯氏》)。

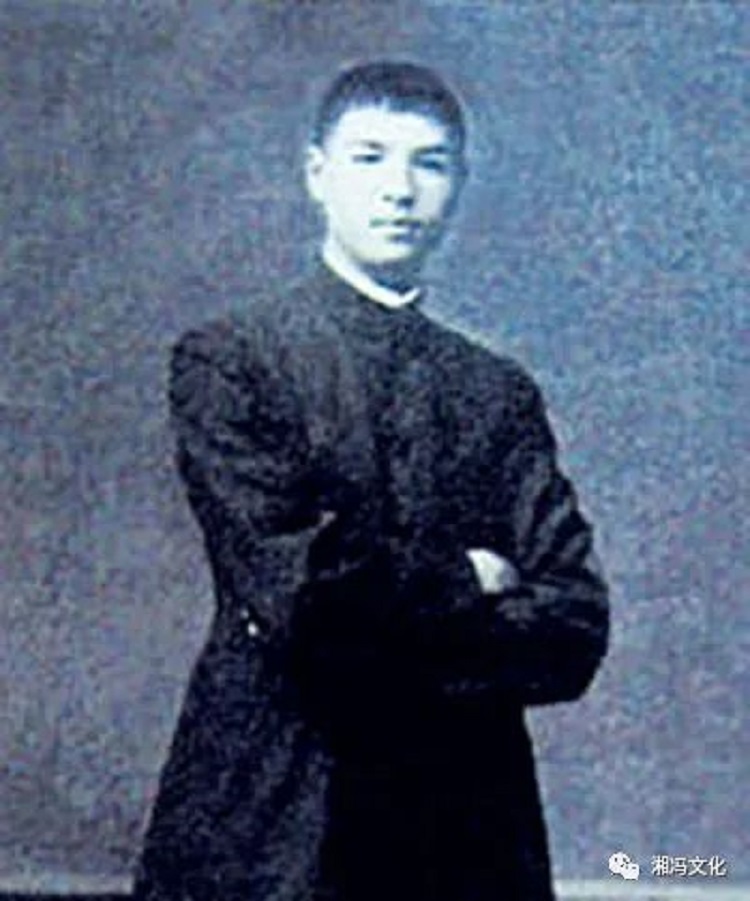

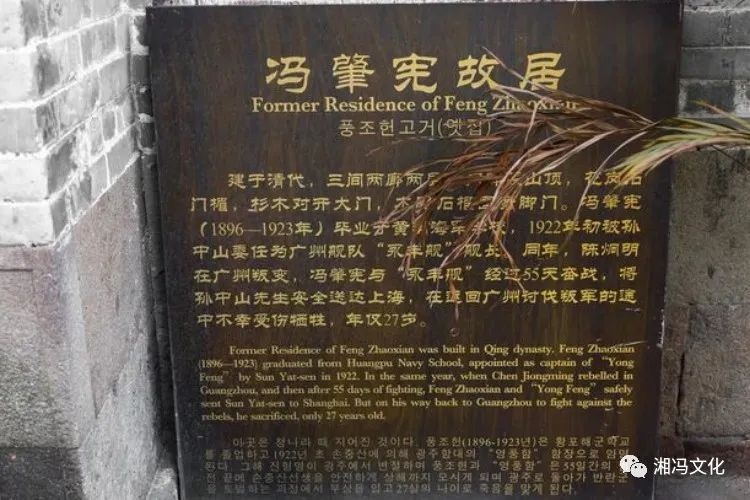

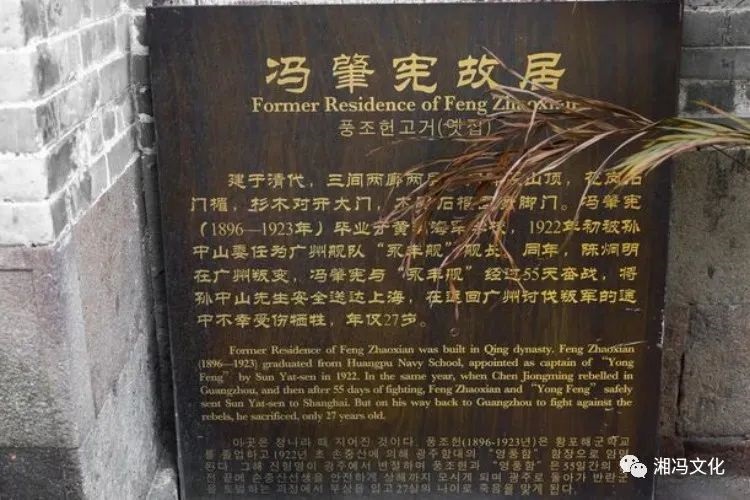

冯肇宪(1896-1922)

面积仅有2.5平方公里的黄埔村,却有着全国村落最多的宗祠。冯、胡、梁、罗四姓建有宗祠30处,今仅存18处,其中冯氏留存8处,梁氏6处,胡氏与罗氏留存4处。宗祠是中华民族独有的文化符号,能唤起族群的文化认同与文化记忆,增强区域的识别性、凝聚性与向心力,搭建起情感认知与文化传播效果最大化的桥梁,实现族众对氏族文化遗址与文本的深度解码。1、化隆冯公祠 坐落于黄埔村荣西里旁,为二世祖化隆公祭祀祠堂,建于清同治十三年(1874),占地面积233平方米,坐东朝西,三间两进。青砖石脚墙体,硬山顶,镬耳封火山墙,灰塑花卉正脊衬博古纹饰。头门门额两旁衬官绅图案,花岗石门墩。祠堂前照壁灰塑“寿”字,较为罕见。

化隆是冯氏始迁黄埔之祖,育有一男一女,长女出嫁谭山许姓人家,次子真宣从军,一去经年。夫人去世后,女儿把化隆公接到谭山,晨昏侍奉,直到终老,葬在谭山的乌石岗。真宣回乡省亲时,见到父亲坟茔,拜祭良久,从此辞职守庐,再也没有外出。

化隆冯公祠为冯氏族人聚会场所,也是“黄埔华侨港澳同乡联谊会”会址。2、云隐冯公祠 是五世祖云隐公(1372-1451,字宗德)祭祀之祠,始建于康熙四十三年(1704),道光九年(1829)重建。有头门、后堂、天井、正殿、后殿及南北两廊衬祠。祠堂号称有99扇大门,名闻遐迩。今存门37扇,祠堂宽33米,深48米,占地面积1535平米。青云巷廊门门额上分别刻刻有“入孝”、“出弟”四大字,提醒后人要孝敬长辈,友爱子侄。严格的家风家训影响了一代又一代冯氏族人。

新中国成立以后,祠堂一直为黄埔小学使用,2011年第三次重建后,更名为“冯氏大宗祠”,并免费对外开放。

3、宣义冯公祠 二世祖宣义公祭祀专祠,坐落于村中拱北大街,建于清代,坐西朝东,宽11.7米,两进深20.9米,占地面积244.5平米。头门面阔三间,硬山顶,灰塑花卉龙船形正脊,镬耳封火山墙,碌灰筒瓦,琉璃瓦当,灰塑卷草外墙,门廊凹入,阔6.3米,两扇木板门宽2.9米,两侧偏厅。青砖花岗岩石脚墙。第一进后天井深5.79米,花岗石铺地。左右廊为卷棚顶。第二进正殿面阔三间,进深9.68米,屋顶形制同头门。

4、主山冯公祠 位于黄埔村逢源居5号,与化隆冯公祠相邻,建于清代。坐北朝南,三间两进,宽12.4米,进深32.88米,占地面积约408平米。主山公(1470-1544),字汝宗,冯氏八世祖。花岗石门额阳刻楷书“主山冯公祠”。庭院花岗岩条石铺地,有四柱三间三楼石牌坊,高8米,宽11米,博古直脊,琉璃瓦当滴水,花岗石雕花卉雀替,牌坊额刻“学绍金华”,左右门额刻“述经”、“资善”字样。第二进为正殿,面阔三间,硬山顶,镬耳封火山墙,高12.5米,脊饰同头门,前檐柱及虾公梁同头门。祠堂整体保存良好。

5、文堦冯公祠 位于乐善里4号,面积415平米,十五世祖文堦公祭祀之祠。祠堂庭院中立一牌坊,正面书“四经家学”,背面题“立不易方”。文堦公子孙出众,如18世冯厚圃在福建经营茶叶成为富商,与两广总督岑春煊多有往来。民国“永丰舰”舰长冯肇宪,即其后裔。

6、美石冯公祠 建于清代,坐西北朝东南,三间两进,占地面积295平米, 砖木石结构。青砖墙,麻石墙基,碌筒瓦,硬山顶,人字山墙,博古屋脊。头门为敞楹式,麻石方柱,虾公梁,石雀替,石驼峰斗栟,砖雕墀头,木雕封檐板,两侧次间设塾台,门额悬挂木匾额“美石冯公祠”。后有天井和两侧廊。后堂用三柱及后墙承重,前檐柱为方石柱,金柱为圆木柱。祠堂保存较为完整。

7、东阳冯公祠 清代建筑,坐北朝南,由头门、天井、正厅组成,面阔三间12.2米,总深23.26米,占地面积约276平米。头门硬山顶,灰塑博古纹正脊,博古纹饰臂脊,铺砌碌灰筒瓦,琉璃瓦当滴水剪边。门厅后檐梁架花饰雀替,四周青砖石脚砌筑。条石地板。石额刻字为“东阳公家塾”。正厅前后檐柱为方石柱三层圆石柱础。四金柱为圆木柱,花篮石柱础。

8、容川冯公祠 建于清代,坐西北朝东南,面阔三间11.8米,深三进29.65米,占地面积349.87平米。头门硬山顶,镬耳封火山墙,灰塑博古正脊,碌灰筒瓦,绿琉璃瓦当滴水剪边,木雕花封檐板,砖雕墀头,外山墙灰塑卷草。花岗石方形檐柱,花岗石花篮柱础,花岗石虾公梁,花岗石雕驼峰,有雀替,梁架、步架、柱头梁出头。花岗石门夹,门额石刻“容川公家塾”,方石门墩,两扇木板大门,门下有脚门,青砖花岗石脚中墙承重,花岗岩条石铺地。门厅深3.28米,三间,檐柱为花岗石圆柱,红砖铺地。

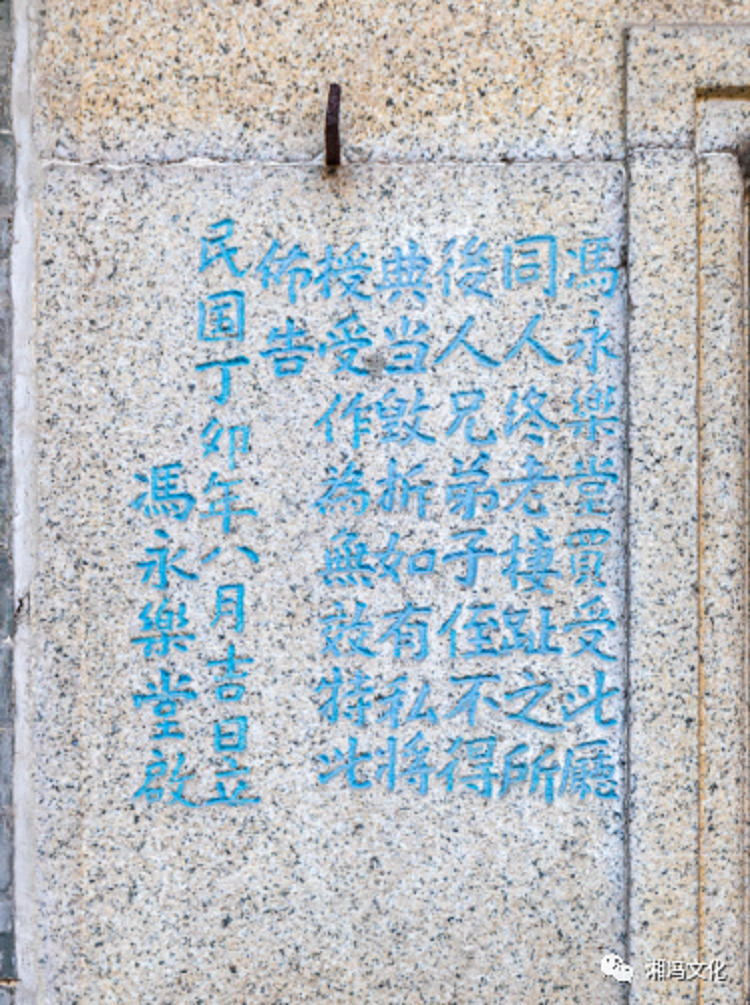

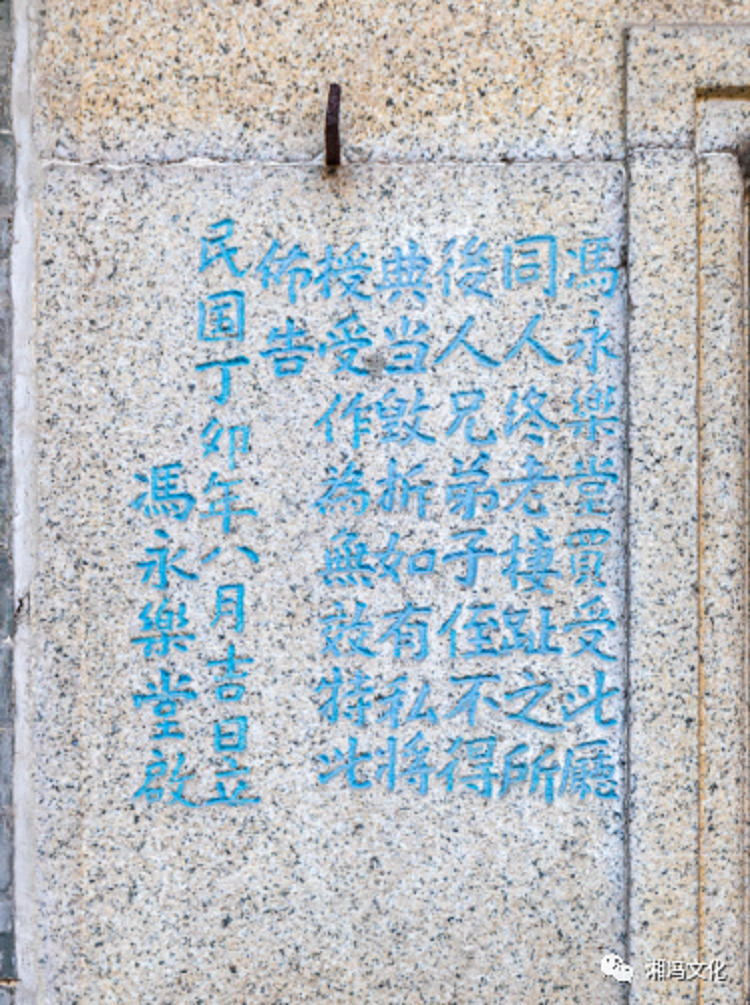

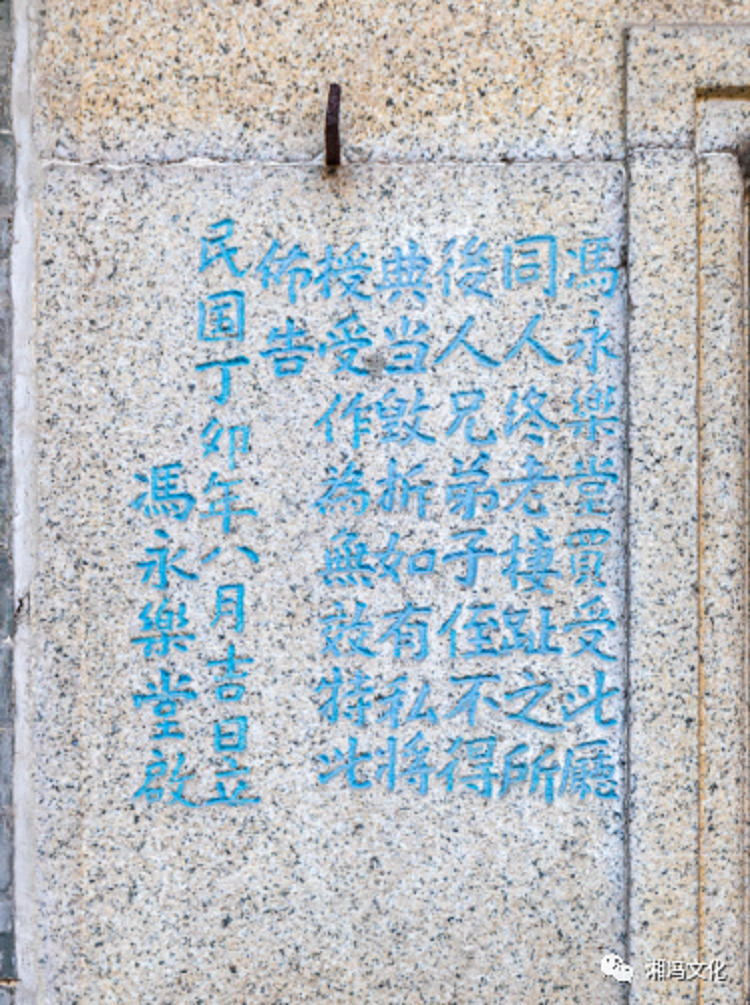

庭院中建花岗石三门二楼牌坊,牌坊高7.4米,宽5.6米。琉璃瓦铺饰,正脊博古图案,虾公梁、雀替、均为石雕,前后四抱鼓石,坊额书“孝贞双烈”,是为彰表冯凌氏在火灾中舍身勇救患病丈夫的事迹而建。第二进硬山顶,镬耳封火山墙,檐柱为花岗石柱础,木质圆柱,金柱花岗石方柱。姑婆屋 建于清代,姑婆屋是终身不嫁的单身妇女聚居之所。房屋坐西南朝东北,三间两层一院,总面阔17.07米,总进深12.7米,总高8.78米,占地面积220平方米。门头博古脊,花岗石夹门,杉木大门,13横趟栊,门框上镌有民国“冯永乐堂”的布告。院墙高5.65米,上饰博古脊。

黄埔明代冯氏祖墓 2002年7月批准为市级文物保护单位,位于黄埔村市场东北侧,墓坐西南朝东北,占地76平方米,墓为垄环挂榜抄手形,墓壁青砖人字斜砌,灰砂铺地,花岗石做边,一重子孙基,前有兜金。墓碑刻有“皇明显五世祖考云隐冯公府君妣李氏太老安人合墓葬”,左右分别刻有墓志:公讳乐,字宗德,号云隐,乃用文祖之季子也,世居凤浦乡。生于洪武壬子六月初十日,终于景泰辛未二年四月初四日。淑配李太安人,生于洪武癸亥年二月初六日,终于正统戊辰十三年九月十五。次胡太安人,别葬于本乡土名桃子园。三吴太安人,别葬于潭山乌石冈,生男四人,长东里,次纯翁,三葵轩四绎翁。卜地奉祖妣柩合葬于本乡坟前园,坐未向丑兼丁癸三分之墓。之原前至雍正九年辛亥已经重修,又于乾隆五十二年丁未大兴工筑,竟成砖石佳城,是岁仲秋壬寅告竣,坟茔大有可观也。乃转瞬忽已十年矣。兹当嘉庆丁巳二年,予感发追远报本之至意,登临瞻眺,趋进松堂,究问本墓之坐向,如稍有遗焉,爰延堪舆详细定向,何其与原向之大相左也。故不惮改作,鸠工于归依原,所谓妥先灵,垂后嗣,传之千载不朽云尔。宅孙世壁等立。同治癸亥二年季夏谷旦十九传鬯孙著荣等重修立碑。

云隐公夫妇墓碑

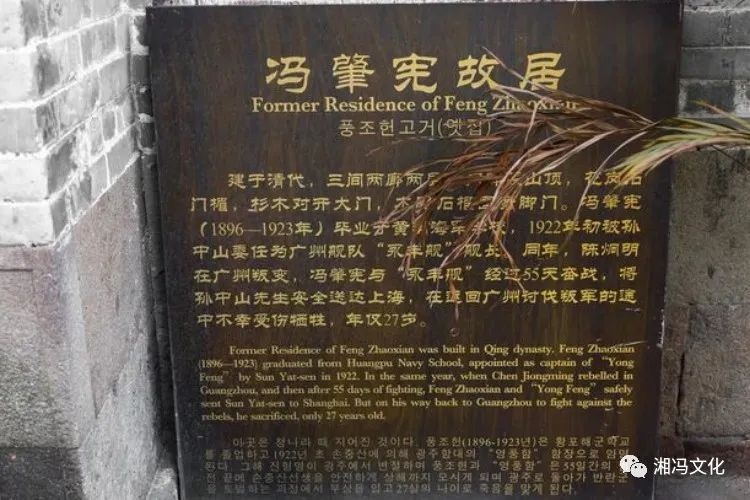

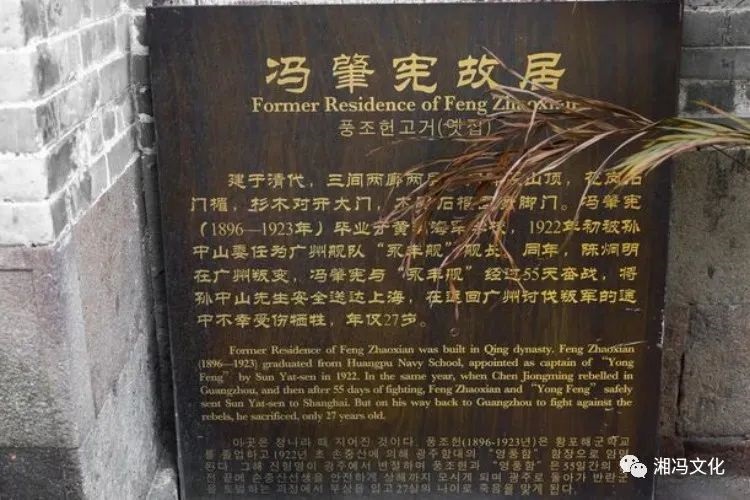

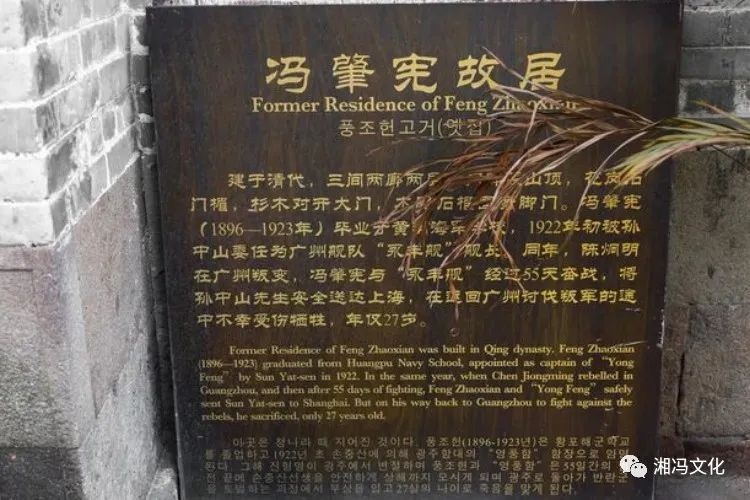

冯肇宪故居 建于清代,三间两廊两层。门廊硬山顶,花岗石门楣,上刻“正谊书屋”。杉木对开大门,木雕石榴图案脚门。冯肇宪(1896-1923)毕业于黄埔海军学校,民国十一年(1922)初被孙中山委任为广州舰队“永丰舰”舰长。同年,陈炯明在广州叛变,冯肇宪与永丰舰经过55天奋战,将孙中山先生安全送达上海,在返回广州讨伐叛军的途中不幸受伤牺牲,年仅27岁。

古韵流芳黄埔村,麻石巷、镬耳屋、祠堂街、蚝壳墙,岭南文化底蕴深厚。一块青砖,承载着开土拓疆;一片瓦砾,深藏着生生不息的故事;一块碑石,铭刻着饱经岁月的沧桑。冯氏宗祠的门槛都不高,跨过去,一边是历史,另一边是现实;被隔开的,一边是外面世界的聒噪,另一边是历史沉淀下来的恬静。本文参考资料:《名城明珠黄埔村》,广州市政协编,广州出版社2001年版