雁门关

代州乃雁门关所在地,隋开皇五年雁门郡改称代州。明洪武二年改代州为代县,洪武八年又升为代州,清雍正二年升为直隶州。曾辖崞县、繁峙、五台三县,治所在今代县,现皆隶属山西忻州市。

早春三月,百花待放。《代州冯氏群贤谱》出版发行,将一部家族历史展现在人们眼前。清乾隆年间,代州冯氏被宰相史贻直赞为“我朝右姓,首推冯氏”,判定代州冯氏为清代第一高门望族。代州冯氏以厚重的文名与刚正清廉、诗书传家的家风成语一时,三四百年间,出过18位进士,54位举人,“显者数十百人”。

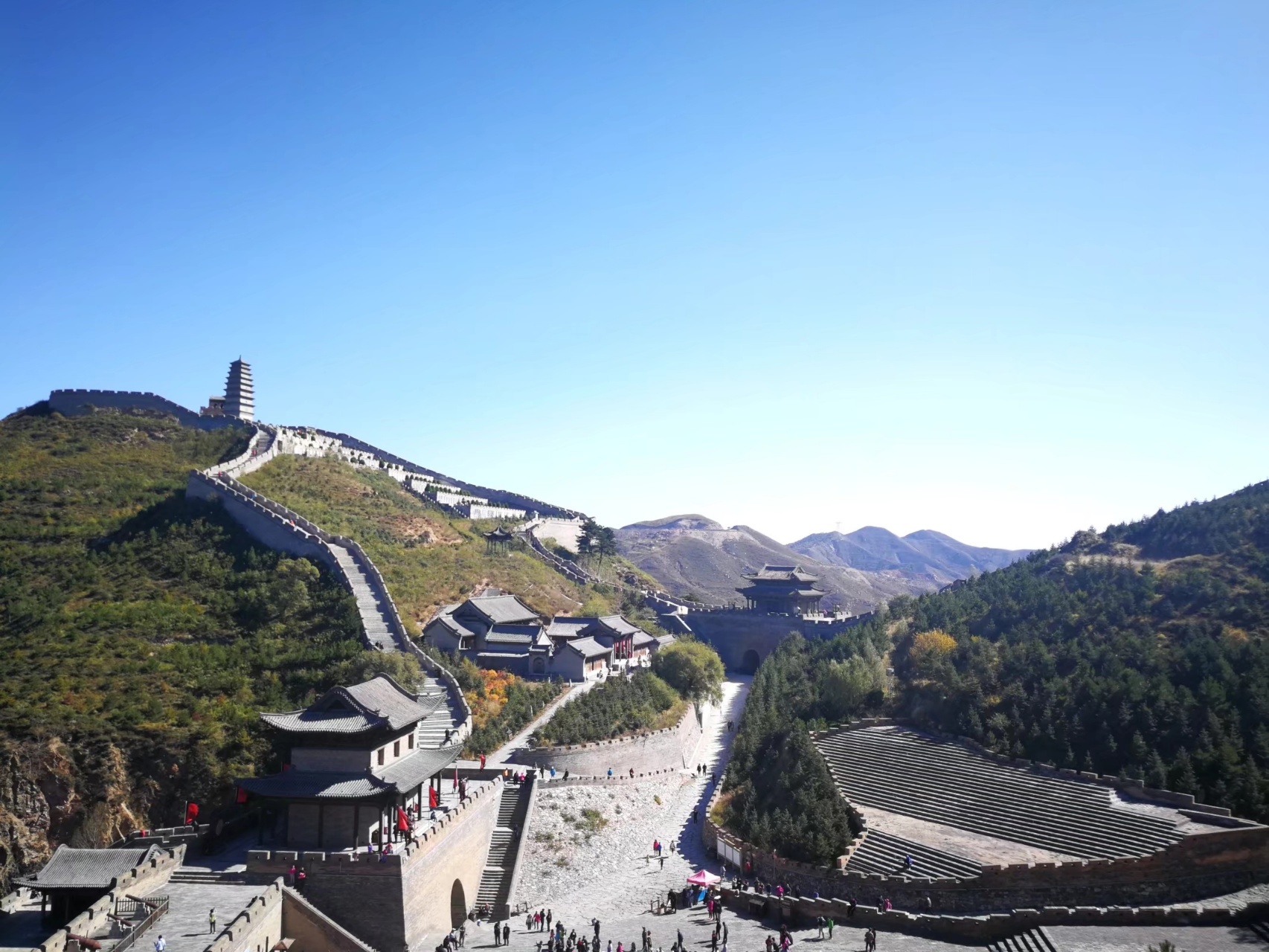

代县境内巍峨的长城

谈及这本书的创作缘起,作者李淳侃侃而谈。“没有传承就没有弘扬,在当今提倡家庭建设,注重家庭、家教、家风的大背景下,学习和宣传冯氏家训正当其时。”“这本书既是代州冯氏贤哲人物的群体性传记,更想使它成为一本弘扬优秀家教家训家风的教科书。”

家是几个人的国,国是千万家。家风重要,“家风是社会风气的重要组成部分。……家风好,就能家道兴盛、和顺美满;家风差,难免殃及子孙、贻害社会。”

李淳年过古稀,却笔耕不辍,历时两年多时间,完成了50万字的《代州冯氏群贤谱》一书。为政40有年,李淳深知,无论“目标导向”还是“问题导向”,都是弘扬中华优秀传统文化。“四个自信”中最重要的是文化自信。而以家教、家训、家风为中心的家族文化,是中华传统文化不可或缺的组成部分,也是文化自信的首要内容。

恩格斯说,家庭成员之间,“负有完全确定的异常郑重的相互义务,”“这种义务的总和便构成这些民族的社会制度的实质部分。”显然,家庭建设也是我们制度自信的重要组成部分。

李淳的书稿

宣传代冯家风正当其时

代州冯氏于明朝成化年间由山东寿光迁至代州之振武卫,历经军户、盐商、仕宦,由著作勋名到从事经济、科技多元化发展的漫长过程。元明清的“军户”,是户口在军籍,子孙都需当兵并由朝廷统一调遣。代州冯氏始祖冯盛,便是由军户被勾补来镇守雁门关的。有一回,他拾到巨金,寻访一年才找到失主。失主非常感动,要以巨金的一半作为酬谢,盛坚辞,分文不受。当时家境并不富裕,但仍能坚守信条:诚信、清廉、积善、知足。后来,冯家借着朝廷实施“开中法”,涉足盐业贸易。至四世冯忠,已经将生意做到淮扬一带,与其子冯宾期“治鹾四十年”,任江、浙、淮、鲁盐董,成为巨商大贾。

冯氏从冯忠这一代开始成为书香门第和仕宦之家,冯忠起了重要作用。冯忠是冯氏家族文化的关键性人物,对冯氏几百年的兴旺,功不可没。冯忠亦儒亦商,为冯氏留下书于“竹素”(刊印载入族谱)的家训,称为“冯氏遗训”。

明朝著名的清官阎调羹,曾为冯氏遗训作序中说:“颜氏家训,与千古闲有家者相为永之。及吾世而又读冯氏遗训,殆千古为两云。”将冯氏遗训看作与颜氏家训有同等价值的中国历史上仅有的两家模范家训之一。

冯氏家训包括两部分,一是冯忠著的“遗训”、“格言”,四千多字;二是后代杰出人物的“嘉言”(格言、箴言的汇编),约五千字,总计约一万字。《遗训》注重的是在正心修身方面。《嘉言》摘录冯氏15代共30多个人的良言美讯,兼有立德树人和治国理政的内容。

李淳用48个字,概括冯氏家训——“立德树人、忠孝为本;诗书传家、志存高远;以义制利,窒欲惩忿;为政清廉、永拒贪腐;精于治道、博施济民;正心修身、节义谦恭”。 他认为,冯氏家训是冯家世代贤哲的精神概括,是其家族之根基与命脉,亦是冯氏家族文化经久不衰、世泽延绵的主要原因。

李淳用两年多时间收集、翻越、查证了两千多万字的资料,包括北京故宫档案、史书记载、台湾地区保存的档案,各种地方志、传主著作(文章诗词)碑碣和相关外人的诗文等,考证记述了代冯的勋名著作。

冯氏家族著述有据不完全统计,有近50人留下传世著作122部327卷,其中,冯如京、冯云骕几位大儒的《秋水集》《春秋大成》《翠滴楼诗集》(共四卷)被编入《四库全书》。冯云骧、冯志沂、冯婉琳等人的诗文著作皆出类拔萃,冯氏诗人有“文重桐城,诗崇杜甫”之誉。

他介绍说,冯氏家族文化中的家教、家训和家风,充满了德教思想,在今日仍有极为重要的借鉴意义。冯氏家训不尚空谈,“皆生民日用功夫,无微言,无异行,行可法,言可师,不离寻常,足臻圣域”,“开后人之耳目,发前代之精微,虽谓天下书可也”(《遗训跋》)。

《代州冯氏群贤谱》正式出版前,许多文章已在20多家报刊杂志上发表,被《方志山西》等多家公众平台推出,五十余篇文章在网络广为传播。

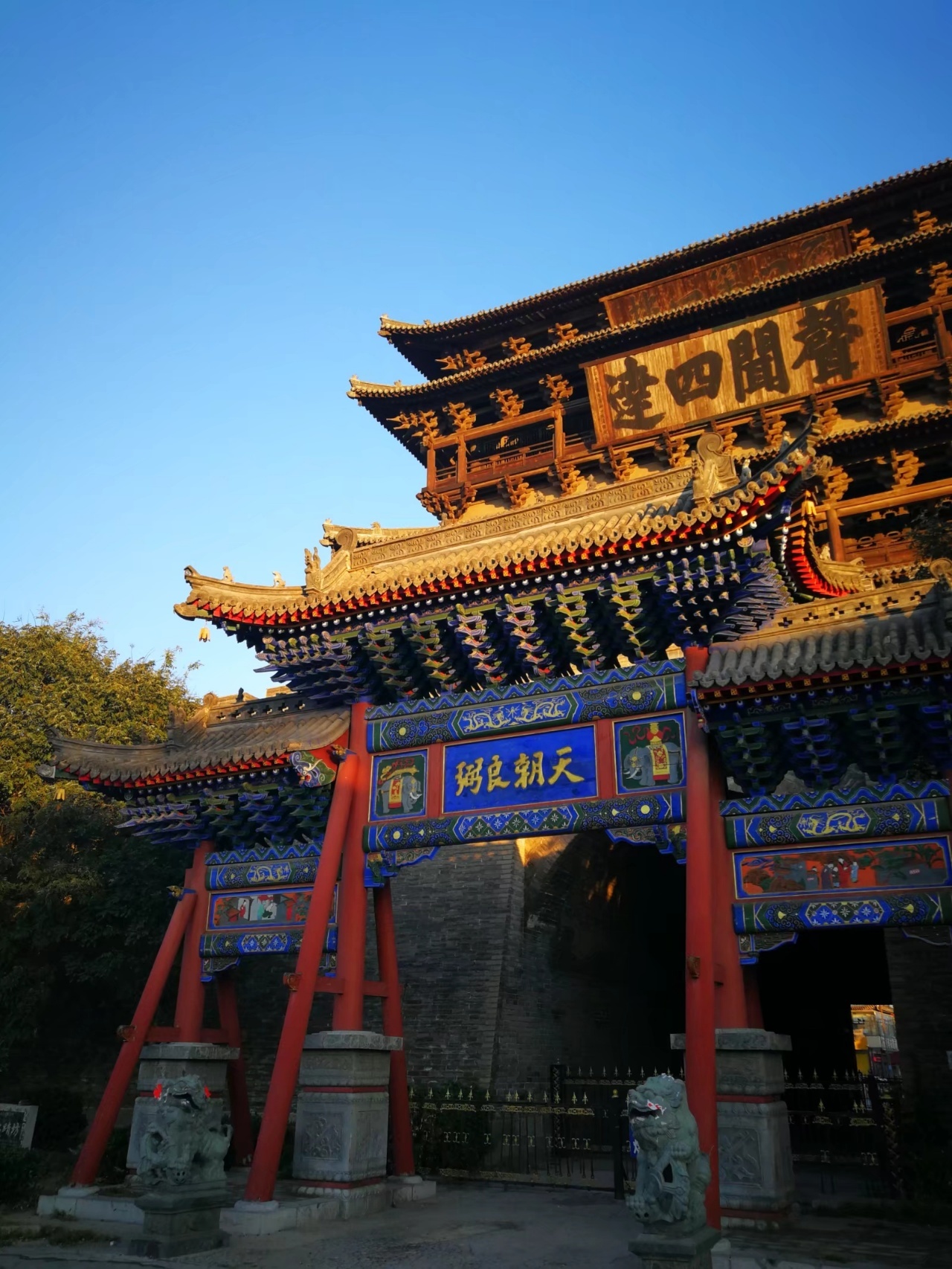

代县城内的边靖楼

研究传统文化的缘起

生于代县的李淳,少年就停了不少冯氏家族的典故,小小年纪就心向往之。上高中时,他看见过代县城内的多个冯氏牌坊,他的老师中有德高望重的代冯老师。到后来,从政多年,也有机会接触到更多冯氏历史,但无暇专心去做学问。他65岁退休之后,决定从头来梳理,研究乡邦文化。

在省城从事文秘工作几十年,退休后,他为什么不轻松自在地颐养天年,却要“自讨苦吃”呢?因为,故乡的人和事一直萦绕在他脑海中。走了那么远,但自己作文考据的初衷不能丢,官至正厅声名不小,但自己踏实做事的心态不能改。在喧嚣浮躁之中,不忘初心,坐拥书城,其精神着实难得。

为何要为代冯著书立说?李淳说:这要从我的家庭和父亲说起。

幼年因为家贫,李淳和哥哥没有上学,父亲曾上过私塾,当过老师,虽然一生多半时间种地,但他传统文化功底扎实,具有文人气质。白天,父子三人就一起下地干活,到了晚上、雨天或农闲,父亲就亲自教授,从《三字经》《百家姓》《千字文》到四书五经,在到历史哲学、诗歌小说,几乎无所不谈。父亲要求非常严苛,父亲也讲族中六七个秀才的故事,这对李淳影响也很大。

到如今,李淳还能记得父亲讲课时摇头晃脑的样子,“为政以德,譬如北辰,居其所而众星拱之。”“不义而富且贵,于我如浮云。”“古之欲明明德于天下者,先治其国,欲治其国者,先齐其家;欲齐其家者,先修其身;欲修其身者,先正其心;欲正其心者,先诚其意;欲诚其意者,先致其知,致知在格物。自天子以至于庶人,壹是皆以修身为本。”这些传统经典的学习,不仅给他打下了扎实的传统文化根底,更明白了很多做人的道理。

这种在家半耕半读的经历,使他养成了良好的学习习惯和浓厚的学习兴趣,学会了举一反三创造性学习等自学方法。所有这一切,对他后来的人生影响至深。

完小只上了一个月,拿到毕业证。李淳就上了乡办初中。自小养成的自学习惯和自制力起了作用,他学习成绩优秀,各方面都很拔尖,以第一名的成绩考入代县高中。1964年,李淳以全县第一的成绩,考取了中国人民大学新闻系写作专业。

那一届新闻系只招收50个学生,系主任给李淳谈话时说:北大没有新闻系(1957年合并到人大新闻系),其中文系的成绩是全国文科最高的,而你的高考分数比今年该系第一名还要高出20多分。所以,你实际上就是全国文科第一名……因此,先指定你为班主席。待同学们互相熟悉后在选举。

与那些西装革履的同学相比,他穿着母亲做的大裆棉裤,千针万线纳的棉袄、布鞋,一副十足的“乡巴佬”样子。但他的成绩和各方面的出色表现,令老师同学对他青眼有加。大学时光,学到了专业技能,更展示出了他卓越的领导才能。

大学毕业那年,国家坚持“四个面向”的分配原则,他被分到雁北地区(现大同市)最偏远贫困的天镇县。三年多时间,他在基层摸爬滚打,其中付出了多少辛苦,只有他自己明白。没有平白无故的成功,也没有被淹没的真才实学。他被省委调回省委机关工作。

进了省委大院,他历任山西省委办公厅处长、政策研究室主任、常务副秘书长等职,先后为八任省委书记服务。为省领导起草报告讲话等各种公文,搞调查研究,文件把关,为省委省政府做决策咨询和参谋服务工作。省委领导说他“几十年兢兢业业、勤勤恳恳,出色地完成了省委交办的各项任务。但同时,他不得不割舍了一些对他喜爱的文史哲的研究。《代州冯氏群贤谱》的成功出版,显示了作者李淳的传统文化底蕴与学术才华。可以说,其学术才华被行政事务遮蔽了,或者说是被压抑了。

代县地标性的建筑边靖楼

弘扬家族文化不遗余力

2019年3月17日,《代州冯氏群贤谱》一书首发式在并举行。省城作家、文化学者、代冯研究专家30多人与会。专家一致认为,此书对明清时期的政治、经济、军事、文化、科技、习俗等多有涉猎,眼界开阔,旁征博引。研究的冯氏人物有多种代表性,有官宦有商民,有饱学之士也有贤淑女子,以论带史,史论结合,读来令人回味无穷,发人深省。

山西省作协主席杜学文评价“这是很有意思的一本书。”首先,完成50万字的书,需要大量的史料做基础,为此,李淳阅读浏览了2000万字的资料,整理甄别,大浪淘沙,委实不易;其次,写实不是简单的把史事写出来,而要同时传达出自己的价值观。李淳通过对冯氏家族的研究,探讨家族以至社会的人伦道德,说明“三家”对社会、对国家的重大作用;第三,书中涉及很多历史人物和著作,其中不乏诗词歌赋,作者的赏析文字,显现出很强的文学素养。足见作者文史哲学养深厚。

代州冯氏文化研究会会长冯明称赞,是一部关于怎样修身做人的书,一部弘扬优秀家教家训家风的书,一部有益于治国理政的书。省史志院院长张志仁赞曰:“代州有幸出冯氏,代州有幸出李淳。”

2013年10月,三晋都市报曾以《代州冯家: “南林北冯”说到今》为题,采访过现任山西文学院院长的张卫平,作为代县人,他对冯家如数家珍。他先后故乡撰写了两本书《走马雁门》《代县文化图志》。对代县历史和代冯家族都有一定的了解和研究。

《黄河》主编黄风认为,代冯教给我们两条,一是如何做人,二是家国情怀。冯家能够十几代绵延不绝,薪火传承,跟它这个家族注重修身做人,家国情怀的家训家风密不可分。

山西大学文学院李豫教授认为,家族文化是地域符号和姓氏文化的结合体。代冯是一种姓氏文化的密码,也是遗传的密码。

作家籍满田说,代州冯氏在几百年间居官者众多,却没有一个贪官污吏,家族中没因私德犯法之人,这就是家风使然、德泽绵延的结果。

身处官场40多年,李淳熟谙为官之道,他谨记父辈教诲,努力做到“进思尽忠,退思补过,将顺其美,匡救其恶”。他说,“对官场一个时期的消极面,我看得很清楚,但心里也不在乎……做人嘛,不要管别人怎样看自己,而要活出自己。”“人的欲望太多了不好,老是不满足,没有止境,德不配位,最终损害党和人民的事业,也会把自己毁了。”与李淳的交谈中,总能感受到他的豁达与淡泊。他从传统文化中得到的真谛,是他人生的航标,更是他希望能世世代代传承下去的“国粹”。

常将勋业留天地,别有胸怀阅古今。李淳说,复兴中华,各人有责,每个有家国情怀者,都应在弘扬中华优秀家族文化乃至整个中华传统文化中,在以中华文化引领世界文化中,立此大规模,具此大气象。

2019-4-5

(文中略有删节,发表于三晋都市报)

右为李淳,在研讨会上发言