E795.贝木:中国首个以冯氏命名的“外语奖学金”

原创 贝木 湘冯文化 2023-03-18 21:46 发表于海南

2013年6月,一位百岁老人来到中国科学院大学,向该校教育基金会捐赠了10万元人民币,设立“外语奖学金”,用于奖励该校外语系语言学专业、翻译专业的优秀学生。这位捐款的百岁老人名叫冯斐,是中国科学院已故院士、著名的化工专家、共和国第一任导弹局长钱志道的夫人。中国科学院大学将奖学金命名为“冯斐外语奖学金”。这是国内第一个以冯氏命名的外语奖学金。

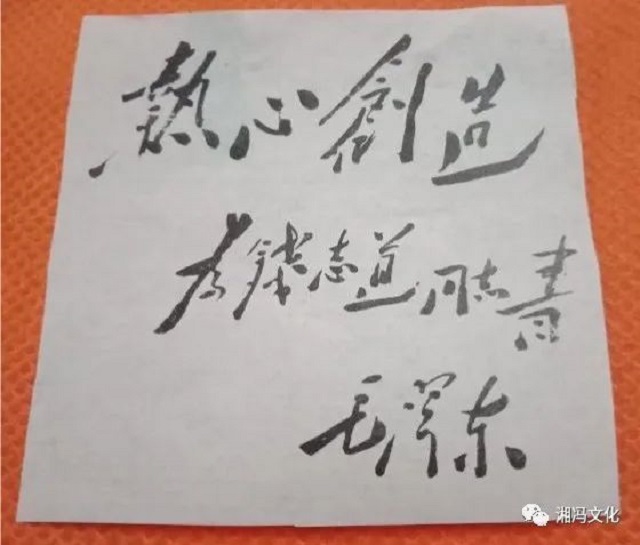

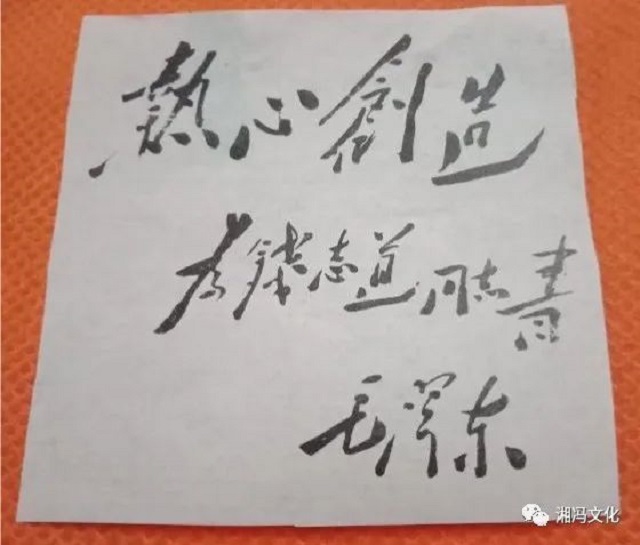

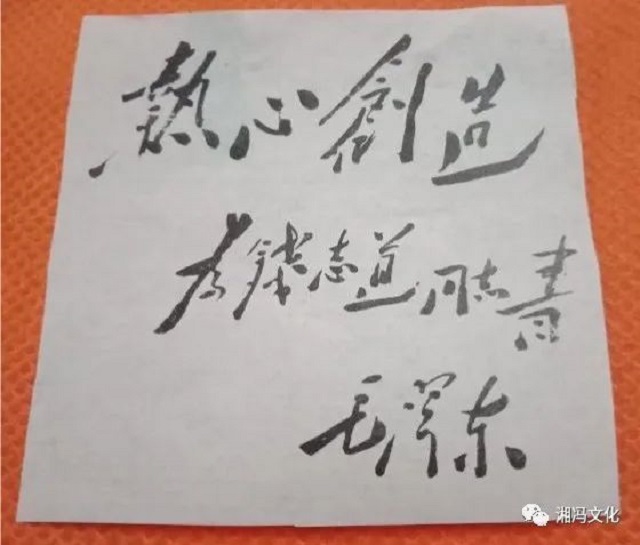

冯斐,湖南湘潭人,1913年6月生于湖北一个书香世家。她的祖父中举后在湖北做官,她的父亲毕业于张之洞创办的湖北师范学堂。她中学毕业后,于1932年考入浙江大学英语系,师从佘坤珊、梅光迪二位先生,并成为他们的得意门生。课余,她参加了学校的歌咏团,结识了比她高两个年级的化学系学生钱志道,共同的志向使他们由相识到相恋。毕业后,他们都留校任教。钱志道从事弹药与防毒面具的研究,她从事外语教学。若不是抗日战争爆发,他们的小日子过得有滋有味。1938年3月,钱志道在《新华日报》看到了八路军为防毒募捐的启事后,他觉得应该把自己的学术研究与抗日驱寇结合起来。于是他提笔给毛泽东主席写了一封自荐信,要求去延安开展科学研究。毛主席委托秘书长李六如回信,表示欢迎。于是,钱志道告别冯斐奔赴延安,这一别就是十三年,仅靠鸿雁传书。冯斐随浙江大学辗转流亡江西、广西等地,最后到了贵州遵义。由于两人书信往来甚密,引起国民党特务的怀疑,遂以“奸伪活动嫌疑”诱捕了冯斐。从此两人中断了联系。后来她由时任浙大校长的竺可桢具结保释出狱。1948年9月公费赴美,先后在春田学院、圣路易华盛顿大学学习与进修。1950年9月冯斐回国,分配在中央军委技术部干部学校(今中国人民解放军外国语学院)担任英语副教授。1991年3月,经人事部专家司审批,享受早期回国定居专家待遇。钱志道赴延安后,他仅用一年多时间,创办了军工局第三厂,不仅使根据地的枪弹、手榴弹、掷弹筒和迫击炮弹的威力有了明显提高,而且还造出了钞票纸,解决了边区印制边币问题。他研制出氯酸钾,解决了弹药的大问题,而且使火柴制造有了重要原料。他成为陕甘宁边区基础化学工业的奠基人,几次被评为“特等劳动英雄”。毛主席几次接见他,并为他亲笔题词“热心创造”。

建国后,钱志道先后任东北军工部军工局副局长、重工业部军工总局副局长、一机部导弹总局局长等职,成为我国现代国防工业的开拓者之一。1963年5月,他调任中国科学院技术科学部副主任,1965年起担任中国科技大学副校长,并创建了中国第一所研究生院——中国科技大学研究生院。

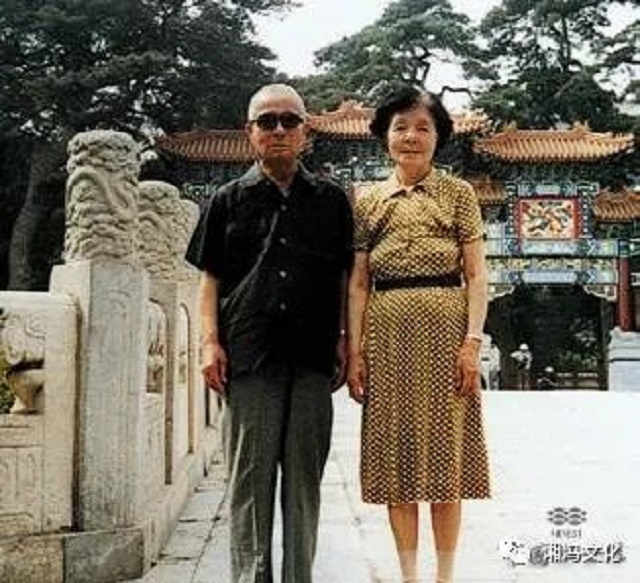

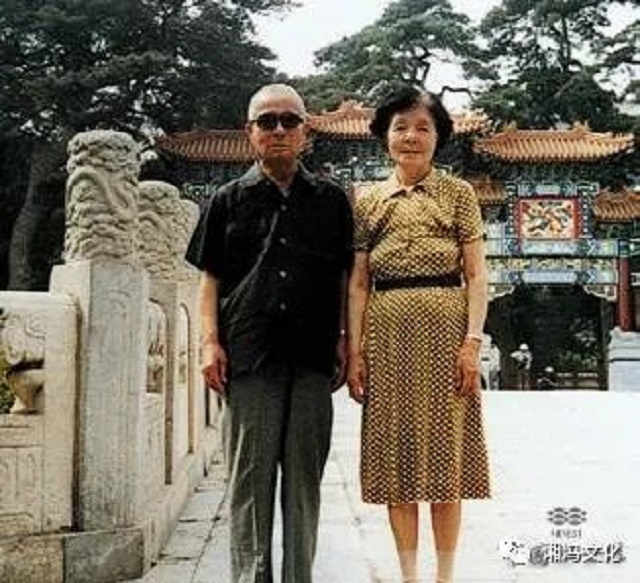

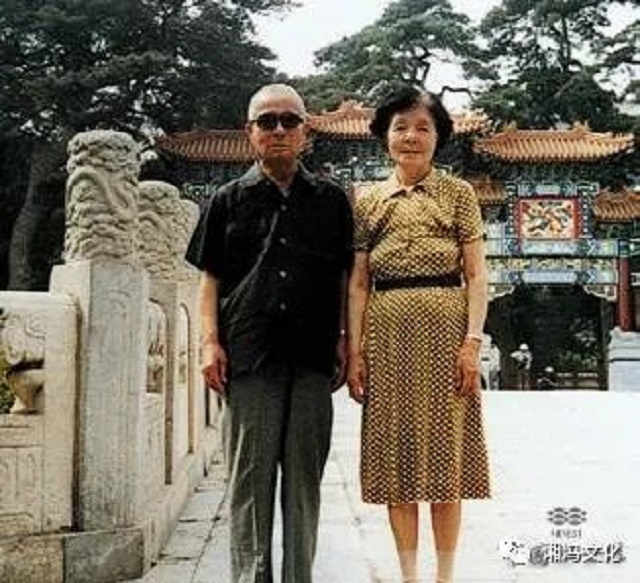

1951年,冯斐与钱志道在一位浙大校友家中做客时重逢,两人悲喜交织。1952年,经组织审查批准,这对被战争拆散的鸳鸯破镜重圆,再续前缘,有情人终成眷属。1989年,钱志道病逝。孤独的冯斐居住在中关村黄庄小区的旧宿舍楼里,生活俭朴,节衣缩食,积攒了一些钱。她舍不得改善自己的衣食住行,连保姆也不请,却在2007年把10万元积蓄捐献给中国科学院大学化学与化工学院,用于设立“钱志道化学奖学金”。

冯斐百岁生日时,又将10万元积蓄捐出,设立“冯斐外语奖学金”。此外,她还为家乡的中小学教育事业捐款4万元,用于帮助孩子们购买学习用具。她还把为数众多的家传清末民初的古玩文物及老物件无偿捐给北京博物馆,供公众欣赏。

在家闲暇的时光,冯斐出版了《流亡日记:大学、青年、女教师》及《怀念与追忆》,记录了她与钱志道的点点滴滴以及她对钱志道无尽的怀念之情。冯斐永远离开了我们,但她的名字,却永远铭刻在万千学子的心里。

发布日期:2023-03-19 08:27:21