N505 【人文繁峙】历史记得你们(二) 乡贤霍岳(上)

- 发布日期:2023-06-18 10:45:57

原创 李宏如 繁峙作家 2023-06-18 06:19 发表于山西

《历史记得你们》编撰组

顾 问 李宏如 孟元勋 钟文秀

成 员(按姓氏笔划为序)

马 克 王国芳 王志秀 王俊英 田秀昌 冯 覣 冯占军 齐大春 陈晓云 赵 寒 席国隆 高世中 康所平 寇鹏杰 曹桂佛 韩全虎 韩眉平 温茂德

写在前面

历史就是过去的人和事。

五台山下的繁峙,汉为葰人、卤城,金称繁畤。山巍峨水荡漾,新石器时代就有人类活动。滹沱河贯东西,人杰地灵,物阜民丰。今日之繁峙是数千年来,一代代子民艰苦奋斗,甚至流血牺牲的结果。国有英雄,邑有榜样。翻看邑志,春秋有解扬,金代有胥鼎,历宋元明清,志士英雄灿若星辰。

回望历史,前贤不远,后昆接踵。

在可望的百年,论事,这里一样“天翻地覆慨而慷”,人民翻身解放,由贫变富成小康,沧海桑田,山河变样;论人,一样有为了这块热土浴血奋战,逝后骨灰撒在这里的人;有乐施不倦大爱万里的人;有倾情地方文化用双脚丈量400余村庄抢救文物的人;有勇于改革三晋第一个“吃螃蟹”的人;有带领群众艰苦奋斗共同致富的人;有退而不休奉献余热的人;有一身正气两袖清风的人;有为了这块曾经的戎马奔驰之地,亦遍沐诗书之风而艰辛耕耘的人……

事刻在滹源大地上,人活在百姓心中。在历史的长河中,也许他们只是一朵浪花,但在不同的年月,却感动并继续感动着繁峙人民。他们不是完人,但是好人——为繁峙社会经济文化发展做出过突出贡献的好人。

他们有的已经故去,但或官或民,都是“勋业灿于当时,道德鸣于斯世”之人。历史是人民创造的,他们是人民的领头人。

历史不是任人打扮的小姑娘,求实务真是《历史记得你们》的生命,在他们丰富多彩的人生大剧中,仅择其大者要者,甚至是一二片段,列其贡献,讲其故事,无意也无力述其全部。

古语,有德不彰,抑亦君子过。《历史记得你们》力求记百姓口碑,录民间声音,面向老百姓,拾正史之漏之短,补史家之缺之简,为历史而作,彰其功德,扬其精神,让历史记得他们!

憨陀 癸卯夏

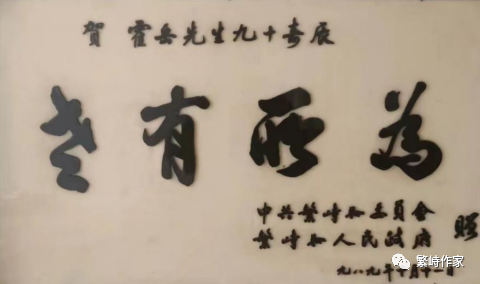

霍岳

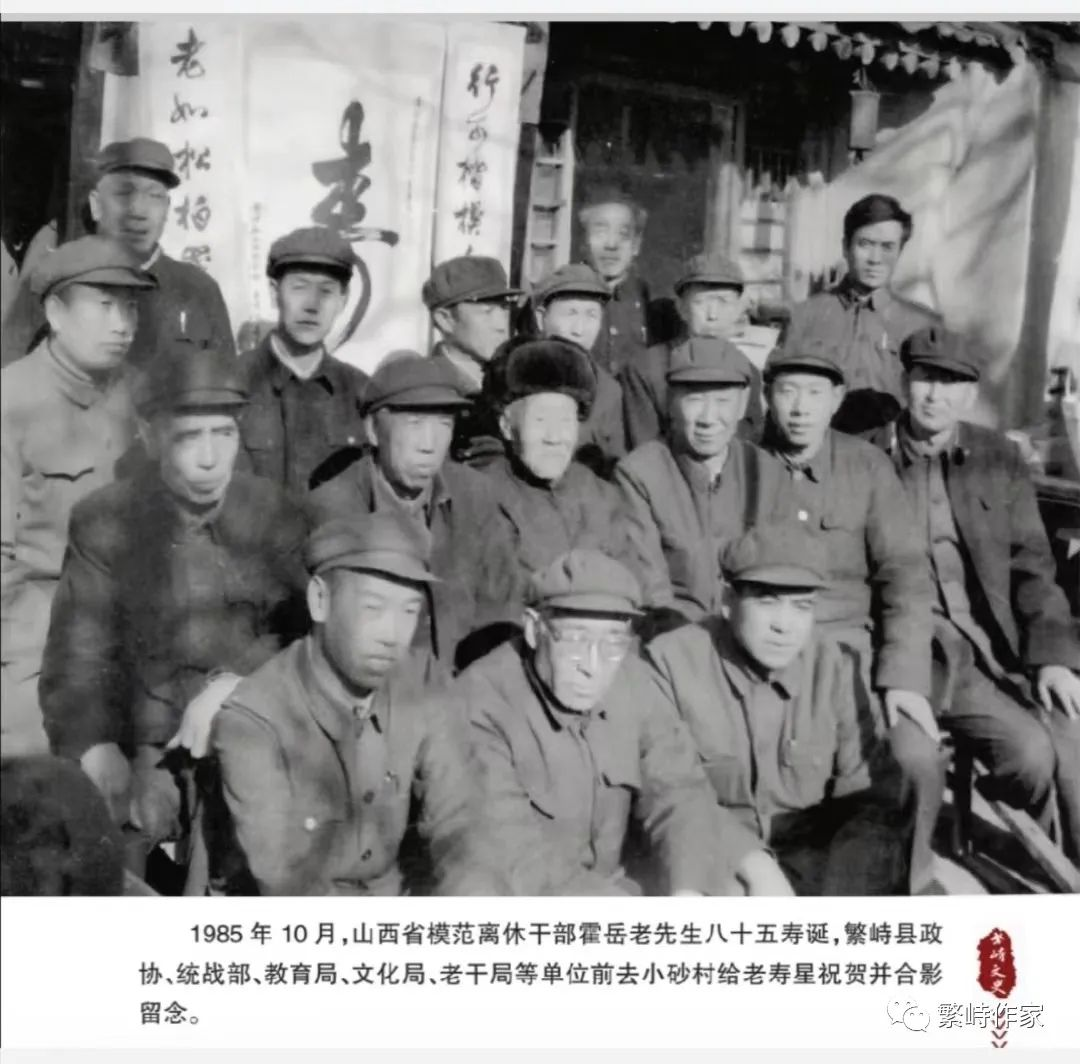

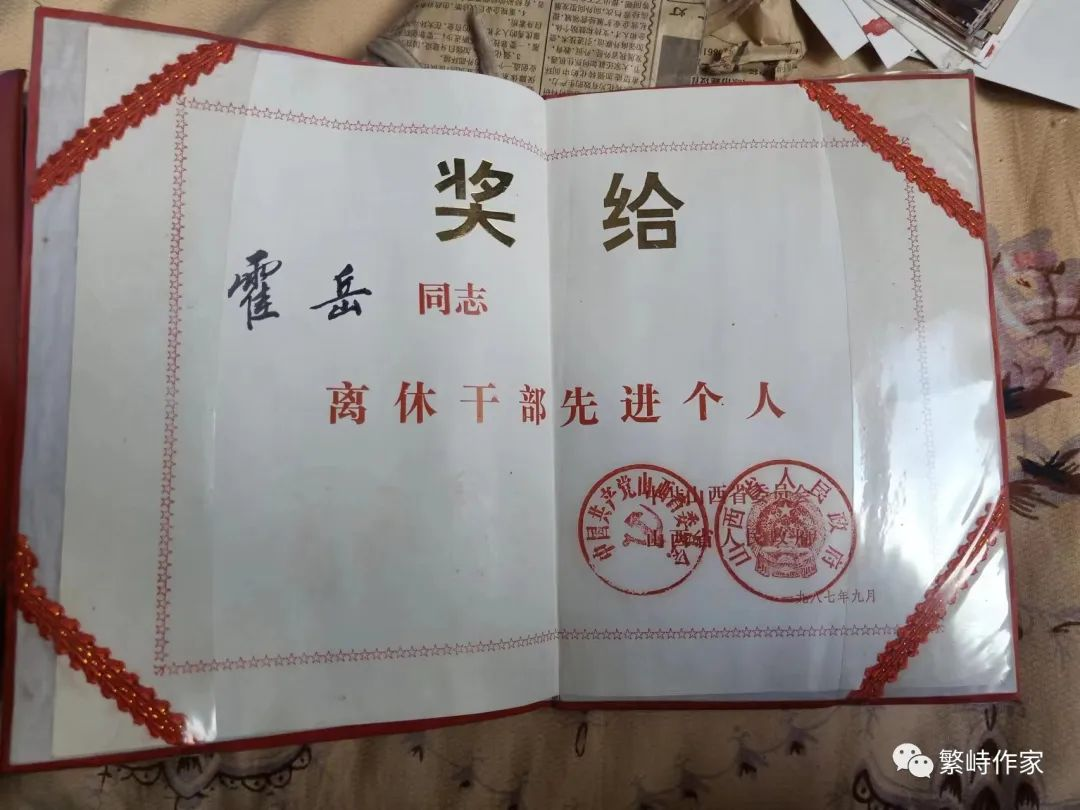

霍岳,1900年10月生于山西繁峙县岗里村,1949年迁居小砂村。1948年10月参加工作任小学教师,1965年大砂学校退休,1982年改为离休。繁峙县政协第三届、第四届、第五届委员。1993年6月去世。

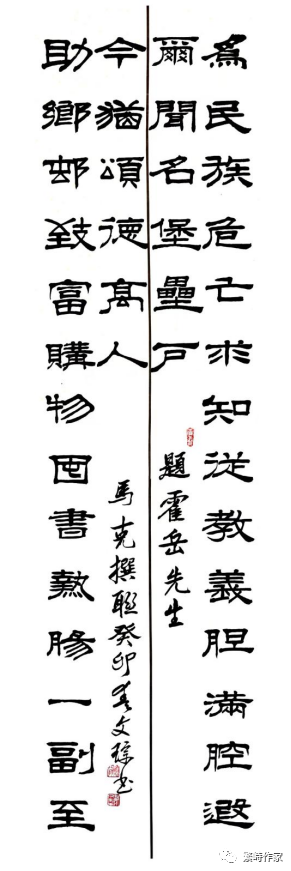

题霍岳先生

马克 撰联

为民族危亡,求知从教,

义胆满腔,遐迩闻名堡垒户;

助乡村致富,购物囤书,

热肠一副,至今犹颂德高人。

1993年六月。

时值盛夏的杏园乡小砂村,哀乐阵阵。一条小巷,花圏林立,小小院里,挽幛肃穆,白幡低沉。十里八乡的人们,扶老携幼,三五成群,前来送别一位老人。

从小巷口一路走去,依次是彩门(临时搭建)、院门、二门、灵棚,分别张贴着别具一格的对联格外引人注目:

家庭别没挂念遗憾未教儿孙

世界并无留恋只恨没做好事

横批:黄粱梦醒

不求亲眷属哀哀切切表孝道

唯望儿孙媳世世代代当好人

横批:视死如归

生老病死谁能免不必悲惨

悲欢离合人都有任其自然

横批:无须伤悲

一生功过到今日只需凭君判断

终生是非在此时任由世人评说

横批:脱离苦海

人们驻足观看,锁眉凝思,不少人疑问在心,这别具一格的对联出自何人?

逝者霍岳老人。原来老人在八十岁时就早早为自己撰好了这些对联,去世后孩子们尊嘱书写于此。

—— 冯覣

霍岳1900年生于一个农民家庭,他自幼聪明好学,8岁时上过一年私塾,读了《三字经》《百家姓》《七言杂字》《论语》《孟子》《中庸》《四言杂字》等书,9岁因病失学,10岁时因村中没有教员又停学一年,11岁因其叔伯哥嫂吵嘴,嫂子寻了短见,娘家告发,引起官司。霍老师的父亲怕受牵连,引上霍岳及其兄在朔县、宁武、五寨等地流浪一年,12岁至20岁在家务农。由于他本人好学,又读了一年书,认得一些字,便阅读小说《三国演义》《水浒传》等书,白天放驴时带上书,有空就看。晚上家里佛前有长明灯,爬在灯前看书。当时,他的外甥在县城念高等小学,受外甥的影响他也想去读高小。他已21岁,比他外甥大一岁,但他父亲不同意。理由是认一些字在农村就够用了,再去念书,恐怕书念不成,反而荒了身子误了种地。霍岳老师装病、罢工,争取读书。在其母亲的劝说下,父亲终于同意他去读高小。读了三年书,毕业后教了三年书。他父亲年老,种地也觉吃力,于是将家分开,让霍岳自种100多亩土地。他觉得雇人种地不合算,辞去教书回家务农,直至土地改革。在抗日战争中,他家里常住游击队员和党员干部。解放后当了教员,1965年退休,1993年去世,享年94岁。

助人和爱书是霍岳老师的两大嗜好。农村里的人们不可能把所有的家具都买全,不免互相借用,霍老师就专门购置适用家具借给别人。他家里有锹镢斧头、碗筷碟盘、食盒孝衣、笸箩簸箕,样样俱全。光是吃饭的盘碗就有三四十桌,农村一般的婚丧宴请可以满足。自家安置碾磨,并准备簸箕等工具,磨面者只要赶上毛驴、驮上粮食就可以。秋天,村民收割庄稼时需磨镰刀,他在街上放两块大磨石,供人使用。如果遇到别人借的东西他家里没有,或者虽有一件已被人借走,他就告诉借东西的人说:“别人借走了,明天再来取吧。”他当即到城里买回来明天满足借者。原来走集体化时,农具大部分是集体购置,包产到户后,农民一时购置不全,霍老师就买了五六个铡草刀和许多和泥、搭泥用的齿钯、泥杈。有一次,一个外地养蜂的人来借几个背架。背架是背石头时使用的木制工具。此物人们不常使用,不一定有,结果没有难住霍老师,不仅有,而且有四五个。我问霍老师:“难道没有难住您的时候?”他说:“村里人们常用的家具大部分有。有一次有人担水的铁桶掉到井里(这里的井有五六米深),想借一个打捞水桶的工具,这下难住我了,于是我叫铁匠打了一个三个钩子向上的工具,安了一个比井的深度还长的一个把子,才解决了这个问题。”

霍老师的第二爱好是看书和买书。他从27岁至48岁在家种地,每年秋收后将剩余的粮食卖掉,拿出一百多元(银元)买书,共花三千元左右。买下多少书已记不清了,原有目录,已经丢失。大一点的有:中华书局出版的《二十四史》一套500本,花款280块银元;《九通》一套200本;《百字全书》八套数百本;《资治通鉴》两部;还有《十三经注疏》等。买书的渠道,一是通过“明善堂”买现代出版的书,二是去一些破落的大户人家买旧书。在当时,是繁峙藏书最多的一家。他盖了5间比较大的房子,按照房子后墙的大小,做了一个书柜,书柜在室内安装,是一个整体,搬不出家门。屋内顶棚用木板制成(本地称养尘,一般用纸对裱),顶棚内做了许多木制的书箱。土改时他家被定为富农,土地房屋交给贫农团,分给了贫下中农。他的藏书,用胶轮马车拉到当时的县政府。往砂河拉运时,要经过不少村庄,一些识字爱书者有的要,有的拿,越走书越少。

最后这些书是怎样安置的未见记载。他家里已无财物,自觉无钱奉献,恐怕吃苦头,一天晚上逃跑到代县城。第二天走到街上,见书摊上有《中国人名大辞典》,他买了两本。每本1000多页,约二斤多重,背上书步行到大同华严寺。

解放后,霍老师当了国家教员,他的工资除了维持简单的生活外,还是买家具、买书。到“文革”之前,他又买下不少书,见“文革”来势很猛,怕买下的书中有牛鬼蛇神,牵连本人的正常生活,便留下一部分自己认为没问题的书以外,利用做饭和晚上在灶膛里烧掉。他的书一般不出借,怕借出去丢失,因为与我是知己,我借过他一本《管窥录》,这是一本小书,据说是清代一名县官写的,内容是对一些事物的感悟。说来也巧,怕啥遇啥,统战部部长宫子清看到此书很感兴趣,便借去阅读。我以为老宫是个细心人,不会丢失,结果被人偷走了。我深知此事不好向霍老师交待,但不好交待也得交待,当我向霍老师说明情况后,他虽然没有说些什么,但我看得出来,他心里很痛苦、很不高兴。当我再次去他家时,他在一块小黑板上用粉笔写着,“只借不还,再不出借”八个大字,放在显眼的地方,我知道这是针对我写的。为此事我也很内疚,使我终生难忘。

霍老师的记忆力很强,他读了不少书,凡读过的书,都能说出是哪里出版,作者是谁及书中的大概内容。所以县文化局收集善本书时聘他为顾问。

我与霍老师不仅是同乡,而且是邻村,他出生的岗里村与我村相距八里,土改后迁到小砂村。我从小就常听有关霍老师的许多轶事传闻,在小学念书时又常见其人,因为他当时在大砂村任教,和我村是一个乡,同一学区,老师们经常在一起开会、学习、互相检查、观摩,他多次到过我村的小学校,但因年龄悬殊没有交言往来。自1979年与霍老师始有接触,1983年以后,我在县统战部和政协委员会工作,他是政协委员交往才多起来。他的形象和服饰,在我的印象中,和我小时候见过的一样。他身材高大,面色红润,不留须发,冬天穿一件有大襟的棉袄,夏天穿一件对门中式大褂。不论是单衣或棉衣,他的上衣特别长,像一件短袍。他身上老挎着一个长布袋,里面装着钢笔、抄本和吃饭的碗筷,还有针线、顶针、布头等,以便人们用时应急。他吃饭的碗与众不同,是一个较大的木碗,像和尚吃饭的钵盂。他退休以后,出门时就很少带此碗了。他不仅外形像个和尚,他的生活习惯也像和尚,而且比和尚还和尚。他一生不吃肉,也不吃葱、韭、蒜,烟,酒更不沾。但他既不是佛教徒,又很少与和尚、居士往来,我问过霍老师,为啥不吃荤,他说,从小就不吃,不是忌口。这大概与他的家庭有关。

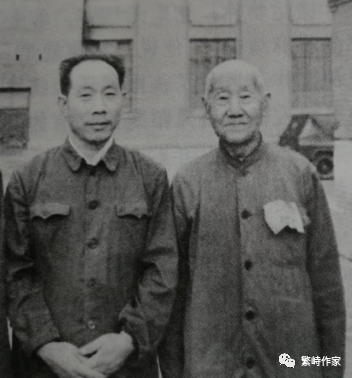

李宏如(左)与霍岳(右)合影

霍老师好善乐施的性格和他的生活习惯,是从小受其父母影响而形成的。我曾问霍老师:“您信不信因果?”他说:“信”。他又反过来问我,我说不信。他接着问为啥不信。我举了些好人没好报,坏人活的好的例子,故意难他。他说“你不信,我信。我一生就是沾了做好事的光。如果我不是做好事、善事,土改这一关过不了,跑了不见得没事,能不回来吗?回来照样过不去。而我回来闲住了半年,在赵子普、康治民等人的帮助下,还安排了工作当了教员。”霍老师的家在小砂村旧村西边。大门外有一盘碾子是供人们碾米用的。大门不大,也很破旧,是两扇木杨门。门板上用白粉笔写着:“我在你不来,你来我不在。”如果门未上锁,说明人在家。门上穿一孔,孔内有根铁丝,铁丝外端拴一根小木棒,铁丝的另一头直通卧室屋檐下的铁铃铛,用手拉动铁丝,檐下的铃铛发出响声,霍老师便出来开大门。大门里面用门栓插着,他耳聋,外边叫不应,用土办法当门铃。一进大门左边是一盘大石磨,现在有了电磨,用石磨和石碾的很少了。他的院子不宽,东西约10米左右,南北较长,约20余米。北面有三间小瓦房,就是他的居室。在院子中间又盖了一间南房,与正房相对,把院子分成里外两院。这一间很简陋,石灰屋顶,没有门窗。霍老师说,这是为他死后放棺材建的(这一点孩子们未听他的话,他的灵堂设在他住过的北屋)。在谈及他的后事时我问他,您以后用不用和尚超度?他说:“不用,他们连他自己都超度不了。”当地有用和尚诵经、奏佛乐超度亡人的习惯,其实有些人家用和尚也并非真正想超度,而是讲排场,图热闹而已。霍老师去世后未请和尚,只吃素席。霍老师说:“我死后与我的妻子一块安葬。”他妻子在东北女儿家去世后,在当地埋葬,过了数年女儿将母亲的遗骨收起来放在一个木箱内,带回小砂村,放在霍老师床下,已经好几年了。我也见过这个木箱,但不知道装着什么,听他说了之后,我才觉得霍老师确有与别人不同之处……

霍老师除了藏书看书、出借家具外,还常与我县的革命老前辈往来。

一、与梁膺庸的关系。梁膺庸,华岩村人,曾任化工部副部长、代部长。霍老师25岁时在华岩村教书,梁膺庸是四年级学生,自此结下了师生之缘。后来梁膺庸参加革命工作,曾介绍霍岳去延安工作,霍老师因留恋农村小家庭未出去。1954年,霍老师的二儿子钟秀得了病,需在北京治疗。霍老师带着儿子去北京先住徐崑家(徐在全国供销总社工作),因医院需铺保(以商店名义出具证明所做的保证)没铺保不能入院。后来去找梁膺庸,当时梁任华北局副秘书长,门人回答说“已经外出”。没办法,只好给梁膺庸写信。又过了十几天,梁从天津回信说,因工作不在家,已函告家中及机关,照顾好生活及看病的事情。在梁膺庸的帮助下,霍老师的儿子才入了院,梁还经常去医院看望霍老师和他的儿子。在医院住了一月左右,儿子病稍好,梁又将霍老师等接回机关招待所住了一个月,病方愈。梁在任化工部第一副部长时,还经常与霍老师来往,有时给霍老师稍点吃的,霍老师的儿子去北京总要看望老梁。1982年,梁回繁峙时,又亲自到小砂村看望了霍老师。只有一年的小学师生情,能得如此深厚,现在的人是办不到。

二、与江静波的关系。江静波,原姓姚,杏园村人。江于山西师范毕业后,先在岗里村教书,当时他头戴礼帽,身穿大衫,手提一个马蹄表,炕上铺着毯子,经常看一张北京小报,很有派头。因霍老师有一定文化,便交了朋友。后来,江参加了革命工作(参加工作后改姓江),担任抗日支队连长,人称江连长,常活动在岗里一带,曾在岗里村西、木角村东与日本鬼子打了一仗,江连长胜利了。这期间经常晚间来霍老师家食宿。后来江静波当了师长,也常有书信与霍老师往来。1980年江回老家时,还专请霍老师就餐。

三、霍老师说:“有一年的一天(时间记不清了)我们几个在岗里村街上站着,从西面来了一位骑马的人。牵马的是一位挎着电线的年轻人。骑马的人下马后走到人群中,牵马的年轻人说:“这是咱们县的县长于寿康同志,你们有什么事情请到县政府(泽萌泉村)解决”。还说:“今晚找一住处,人们就推荐住在我家。”于寿康是我县第一任抗日民主政府县长。

四、张策县长住庵窝。霍老师说:“在岗里村,我霍岳算是富裕点的人家,院子比别人家的大,房子比别人多。在抗日战争中是个常住人的地方。抗日游击队住,敌人也住。当时,岗里村处于敌我之间,白天是城里的敌人来村里偷鸡摸狗、要钱要粮,大部分是村里的干部负责招待,也在我家里吃喝。晚上是八路军下山来村里了解情况,吃饭、住宿、开会。我家是只管吃住,两方都不向我打听对方的情况,但我心里有点害怕,怕汉奸告诉城里的敌人,于是我在村南的山坡上半挖半搭,建了一间庵窝,作为安身之处,在这里住了半年多,家里留着我妻子照应。吩咐她八路军来了要吃好,该缝补的衣服要缝补。有一天,繁峙县县长张策,还有梁富山、杨在林等十余人,在村干部的带领下,在我的庵窝里住了一夜。

霍老师晚年与我接触较多,关系甚密。我从小就听霍老师的一些善言善行传闻,通过后来接触,证实传言不假。他的为人和言行对我有很大的启发和影响。在我调查县内文物古迹时,我曾多次向霍老师请教一些不懂的词语、历史典故和人物故事,为我县有这样一位老人高兴。霍老师去世,我感到非常失落和惋惜,我早就想把我知道的霍老师记载下来,以告慰霍老师在天之灵,也想起到敬贤启后之目的。今天终于了却了我一桩心事。

注:节选自李宏如先生《我的日记》

作者简介:李宏如,民国28年(1939年)7月出生,杏园乡鳌子头村人。1970年加入中国共产党。曾任大队书记,繁峙县委常委、县革命委员会副主任、县委副书记、县革命委员会主任。1980年后任繁峙农工部副部长、统战部副部长、政协繁峙县委员会副主席、繁峙县人大副主任。1993年任繁峙县人民政府调研员。1999年10月退休。退居二线后,创办了私立兴育中学。走遍全县400余村庄,调查抢救整理了繁峙多处文物和历史资料,出版《五台山佛教·繁峙篇》等数十部书。