D321 宪之:冯可宾与《岕茶笺》

冯可宾,字祯卿,山东青州高柳人,才兴祖8世孙,授贤冯氏岚公支派10世,起震公之子。明天启壬戌(1622年)进士,官湖州司理,历任兵、工、户,礼四科给事中,官至太常寺少卿。入清后隐居不仕。 司理,也作司李,明代府级推官的别称,主掌刑狱,相当于今天的市级中院院长。太常寺,明代五寺之一,掌宗庙礼仪,相当于署一级的二级部,少卿,副长官。

可宾公父子以画名世,大书法家董其昌誉其父子竹石为“文(同)、苏(斌)之后,竹石一派,属东海矣”,把冯起震父子与北宋墨竹大家文与可(文同,字与可,苏轼从表兄,善画墨竹,与苏轼同为“湖州画派”代表人物)、苏轼相提并论,可见其推崇之至。

这以为人们熟知,大家还不了解,可宾公可有一部论茶的经典传世,那就是《岕茶笺》。

冯可宾曾编刊《广百川学海》丛书,《岕茶笺》为其中之一。可宾公明末在湖州任推官,且岕茶又产于湖州,故可推论《岕茶笺》可能撰于明末,大约在1642年前后。 此书约1000字,共分为序岕名、论采茶、论蒸茶、论焙茶、论藏茶,辨真赝、论烹点、品泉水、论茶具、茶宜、禁忌等十一则。《昭代丛书》本又附录了有关茶和冯可宾的资料五则,并有杨复吉乙亥(1695年)跋,评其:“虽篇幅无多,而言皆居要。”

岕(jie),太湖流域地区念 kǎ,山名。意为介于两山峰之间的空旷地,也泛指两山之间区域,比较长的山沟;也相当于山冲的意思。岕茶,初现于明初,失传于清雍正年间,曾在宜兴种植。

岕茶笺

环长兴境,产茶者曰白罗懈、曰岩、曰乌瞻、曰青东、曰顾渚、曰筱浦,不可指数,独罗懈最胜。环懈境十里而遥,为懈者亦不可指数。懈而曰芥,两山之介也。罗氏居之,在小秦王庙后,所以称庙后罗岕也。洞山之芥,南面阳光,朝旭夕晖,云*雾*,所以味迥别也。

论采茶

雨前则精神未足,夏后则梗叶大粗。然茶以细嫩为妙,须当交夏时,看风日晴和,月露初收,亲自监采人篮。如烈日之下,又防篮内郁蒸,须伞盖至舍,速倾净匾薄摊,细拣枯枝病叶、蛸丝青牛之类,一一剔去,方为精洁也。

论蒸茶

蒸茶须看叶之老嫩,定蒸之迟速,以皮梗碎而色带赤为度,若太熟则失鲜。其锅内汤须频换新水,盖熟汤能夺茶味也。

论焙茶

茶焙每年一修,修时杂以湿土便有土气。先将干柴隔宿熏烧,令焙内外干透,先用粗茶人焙,次日,然后以上品焙之。焙上之帘,又不可用新竹,恐惹竹气。又须匀摊,不可厚薄如焙中。用炭有烟者,急剔去,又宜轻摇大扇,使火气旋转,竹帘上下更换,若火太烈恐糊焦气,太缓色泽不佳,不易帘,又恐干湿不匀。须要看到茶叶梗骨处俱已干透,方可并作一帘或两帘,置在焙中最高处,过一夜,仍将焙中炭,火留数茎于灰烬中,微烘之,至明早可收藏矣。

论藏茶

新净磁坛周回用干箬叶密砌,将茶渐渐装进摇实,不可用手措。上覆干箬数层,又以火炙干炭铺坛口扎固。又以火炼候冷新方砖压坛口上。如潮湿,宜藏高楼,炎热则置凉处。阴雨不宜开坛。近有以夹口锡器”贮茶者,更燥更密。盖磁坛犹有微罅透风,不如锡者坚固也。

辨真赝

茶虽均出于序岕名,有如兰花香而味甘,过霉历秋,开坛烹之,其香愈烈,味若新沃。以汤色尚白者,真洞山也。若他懈,初时亦有香味,至秋,香气索然,便觉与真品相去天壤。又一种有香而味涩者,又一种色淡黄而微香者,又一种色青而毫无香味者,又一种极细嫩而香浊味苦者,皆非道地。品茶者辨色闻香,更时察味,百不失一矣。

论烹茶

先以上品泉水涤烹器,务鲜务洁。次以热水涤茶叶,水不可太滚,滚则一涤无余味矣。以竹箸夹茶于涤器中,反复涤荡,去尘土、黄叶、老梗净,以手搦干,置涤器内盖定,少刻开视,色青香烈,急取沸水泼之。夏则先贮水而后人茶,冬则先贮茶而后入水。

品泉水

锡山惠泉、武林虎跑泉上矣。顾渚金沙泉、德清半月泉、长兴光竹潭皆可。

论茶具

茶壶窑器为上,锡次之。茶杯汝、官、哥、定,如未可多得,则适意者为佳耳。或问茶壶毕竟宜大宜小?茶壶以小为贵,每一客,壶—一把,任其自斟自饮,方为得趣。何也?壶小则香不涣散,味不耽阁,况茶中香味,不先不后,只有一时。太早则未足,太迟则已过。的见得恰好,一泻而尽。化而裁之,存乎其人,施于他茶亦无不可。

茶宜

无事 佳客 幽坐 吟咏 挥翰 倘佯 睡起 宿酲 清供 精舍 会心 赏鉴 文僮

茶忌

不如法 恶具 主客不韵 冠裳苛礼 荤有杂陈 忙冗 壁间案头多恶趣。

《广百川学海》

丛书,明代冯可宾编。宋人左圭编有《百川学海》,明人吴永之又有《续百川学海》、《再续百川学海》、《三续百川学海》,故名。《广百川学海》分为十集,以十干标目。

冯可宾

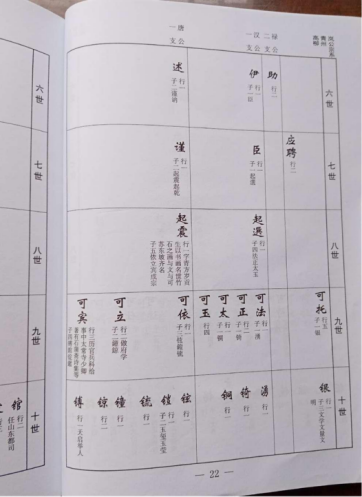

可宾公世系

长兴八都岕景区

附

“人间至味是清欢”,这句话的字面上的意思并不难理解,但要真正懂得它的“味道”,它的内涵还是不容易的。

这一句应该是出自苏轼先生的《浣溪沙》中的其中一句。“人间有味是清欢”,改了一个字。把“有”改为“至”,更是提高了一个一档次及高度。

当然,还有一个电视剧的名字也叫“人间至味是清欢”,剧情是基于现实生活的角度,在喜剧化的外衣下,将每一个人的多面性给观众展现出来。但这个电视剧我看了几集看不上劲,放弃了,如果是问这个的,我就不回答了,谁叫咱沒发言权呢!

不过我还是可是谈谈苏轼的清欢,以及我对这句话的感悟。

人间至味是清欢,清欢算是一味。至,乃最、极限之意,“人间至味是清欢”可解读为人世间最佳的滋味是清欢。

所以,人间至味是清欢,它的意思就是:在这人世间真正的有味道是淡雅的欢乐。

下面我们先来欣赏一下苏轼的《浣溪沙》及苏轼对清欢的认识。

《浣溪沙》

细雨斜风作晓寒,淡烟疏柳媚晴滩。入淮清洛渐漫漫。

雪沫乳花浮午盏,蓼茸蒿笋试春盘。人间有味是清欢。

这首词是苏轼和泗州刘倩叔一起游览南山。那是一个冬天,天气有些冷,远处清淡的烟雾和河边稀疏的杨柳,让人的心情象这刚放晴的天气一样愈加明媚。

苏轼,在经历过了暴风雨,经历过了阳光彩虹,才发现这个人世界上其实最真实的快乐,就是平平淡淡而简单的生活。主要是表达了苏轼在经历一切磨难后,对人生的感慨和一种愉悦豁达的心情。

苏轼这首词中的一句“人间有味是清欢”。“清欢”两个字,宛如一缕风中的茶香,让人心情怡然。清欢,是一种清新恬淡的心境,是一种豁达自得的生活态度,是一种随性诗意的人生情趣。

清欢有味,这种味,有时是生活残留的淡香,回味无穷,妙不可言。

清欢之味,在于清淡。写这首《浣溪沙》时候,苏轼仕途正失意。他来到山庄品清茶、尝素菜,顿时茅塞顿开,眼前豁然开朗,让他感慨不已。人生短暂,不过如此,何必要名利纷争,不知道取舍。

独醒后的苏轼,开始独享属于他自己的清欢之味。该抛弃的一定要抛弃,人这一生,如果仅仅只为争名、争利,争到最后,可能会失去许多美好的东西。最好是放开一切,抛开一切,静静的享受这一份清淡人生。清欢之味,它虽不浓不稠,不热不烈,但它却是最纯朴的能持久的芳香。

于我对于“人间至味是清欢”的理解,虽然说与苏轼当年所处的环境不同,经历遭遇,社会和时代不同,感受的内容也会有所差别,但作为人对这句话的基本感受应该还是相同的。

下面我就谈谈作为现代人,我对这句话的理解和感悟。

人间至味是清欢,恐怕我们现代人已经麻木了,对于“清欢”的味道是什么没有记忆了。

清欢之味好像离我们越来越遥远了。如今是一个快节奏的时代,人们都在忙忙碌碌,喜欢在那钢筋水泥的灯红酒绿的城市喧嚣里,吼一声,我很丑可是我很温柔。让心中的童贞被酒精麻痹,被泪水冲淡。

曾经的清欢,还会有吗?清欢是一汪清泉,舒缓长流。清欢是一幅睡梦中的山水画,远处的山,隐隐约的,飘忽不定,游荡在一尘不染的白云中。清欢,也是纯洁心灵上那淡淡的,意犹未尽地,被流水带走的长长的记忆。

寻求清欢,品之味道,就要学会心静,工作之余,找一公园的小桥边,一棵香樟树下,一棵小草旁。沉下心来,放呼吸平稳一些,让思绪定格在记忆中一帧。慢慢回味岁月的味道,宁静的心,清新的欢愉,这就是一种幸福,这就是一种清欢。

说到底,“人间至味是清欢”,就是一股浓浓的乡愁味,是一种返璞归真纯真欢喜。它藏在每个人的灿烂的微笑里。