前些年欧风美雨席卷神州,崇 洋迷外成为时尚,大牌明 星都以穿鬼 子军服为时髦,弄得大学生不铺张下圣诞节、情人节,就显得愚昧僵 化低人一等。后来国家明令将清明、端午、中秋定为法定节日,就是为了恢复文化自信。

我国古代天文学发达很早,在商代的甲骨文中,已有5次日食记录,月食记录也不少,并且还有世界上最早的新星记载。《诗经》中关于天文的诗句更多,顾炎武在《日知录》中说:“三代以上,人人皆知天文”。‘七月流火’,农夫之辞也;‘三星在户’,妇人之语也;‘月离于毕’,戍卒之作也……后世文人学士,有问之而茫然不知者也。”“七月流火”和“三星在户”出自《豳风·七月》和《唐风·绸缪》,它说明在周代,农夫农妇已很熟悉星象与物候时序的关系,“月离于毕”出于《小雅·渐渐之石》,月亮附丽于毕宿,更可以看出彼时人们已知道以二十八宿为座标观测日月五星的运行了,至少也知道二十八宿中的部分星系了。至于北斗、太白和牛郎织女星,更是常见于先秦典籍之中。

岁时节庆活动,是一个民族文化的重要观照。从“爆竹声中一岁除,春风送暖入屠苏”到十几亿人同看“春节联欢会”,从“东风夜放花千树”、“三月三日天气新”、七夕乞巧、中秋团聚、重阳登高到“岁时伏腊走村翁”,从“割股啖君”、“屈子沉江”到“兰亭修禊”……世界上哪一民族能有如此深厚的文化积淀和强韧的凝聚力?各个民族都有自己的节日,它是民族文化风貌的重要表现形式之一。中华民族有着悠久的历史文化,它的节庆活动也特别丰厚多彩。

下面再给大家作点补充介绍。

阴历正月十五日,又称上元。此节源出于道教,大约起自北魏。传说道教的天官、地官、水官神的生日分别为正月十五日、七月十五日和十月十五日,三官分别主赐福、赦罪和解厄,遂逐渐演变为上元、中元、下元三个节日,称为“三元”。

元宵节的形成有一个较长的过程,根源于民间开灯祈福古俗。据一般的资料与民俗传说,正月十五在西汉已经受到重视,不过正月十五元宵节真正作为全国民俗节日是在汉魏之后。唐代起,元宵张灯即成为法定之事。

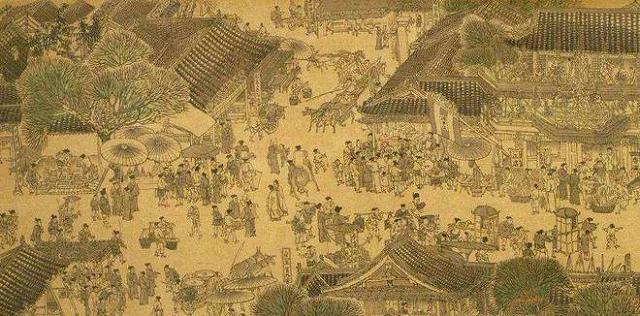

元宵节是中国的传统节日之一。元宵节主要有赏花灯、吃汤圆、猜灯谜、放烟花等一系列传统民俗活动。此外,不少地方元宵节还增加了游龙灯、舞狮子、踩高跷、划旱船、扭秧歌、打太平鼓等传统民俗表演。

元宵节有张灯观赏的风俗,故又称灯节。孟元老《东京梦华录》记载宋时元宵风俗:“正月十五日元宵,大内前自岁前冬至后,开封府绞缚山棚,立木正对宣德楼,游人已集御街两廊下,奇术异能,歌舞百戏。”南宋时“直把临安当长安”的杭州,盛况更是空前,到处都有灯山,街上舞队游行,士女观者如云,往往通宵达旦。元宵盛况在《水浒传》和《金瓶梅》中都有出色的描写,所谓金吾不禁普天同庆也。贾元春省亲临幸大观园,也是在元宵节。

“正月里闹元宵,金匾绣开了”,时至今日,元宵节仍是一个传统的重大节日。

2008年6月,元宵节选入第二批国家级非物质文化遗产。

春社和花朝

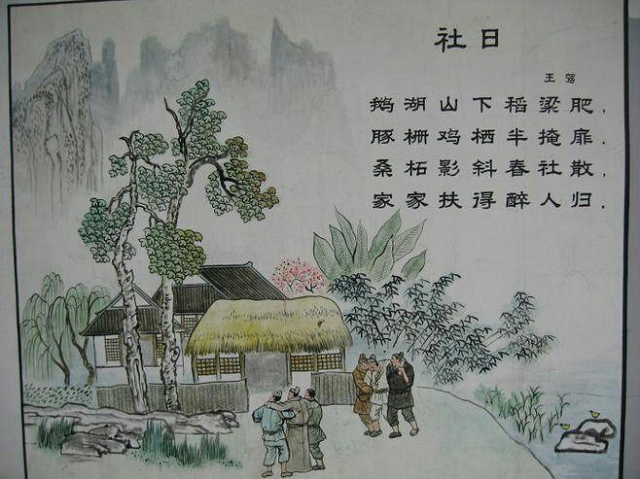

古代春天祭礼社神也即土地神,以祈求一年的丰收,叫做春社。一般为立春后的第五个戊日,约在春分前后。唐王驾诗《社日》:“鹅湖山下稻梁肥,豚栅鸡栖半掩扉。桑柘影斜春社散,家家扶得醉人归。”花朝,古人以阴历二月十五日为百花生日,故称这一天为花朝。一说为二月十二日,亦说是二月二日。这是春游赏花的日子。有的地方二月二有吃爆玉米“花子”的习俗,取“花”谐音之义以祭百花,所以孩子们称二月二为花子节。

花朝节在全国盛行,据传始于武则天执政时期(公元690-705年)。武则天嗜花成癖,每到夏历二月十五花朝节这一天,她总要令宫女采集百花,和米一起捣碎,蒸制成糕,用花糕来赏赐群臣。上行下效,从官府到民间就流行花朝节活动。传说此日为百花之神生日。宫廷民间皆剪彩条为幡,系于花树之上,名叫“赏红”,表示对花神的祝贺。此日如天朗气清,则预兆一年作物的成熟。一船士民,于花朝日俱各至郊外看花游春,这是中国人民最富诗意的传统节日之一,与八月十五的中秋,分别称为“花朝”与“月夕”。后来李汝珍还以赏花为因由创作出一部著名的长篇小说《镜花缘》。

上巳

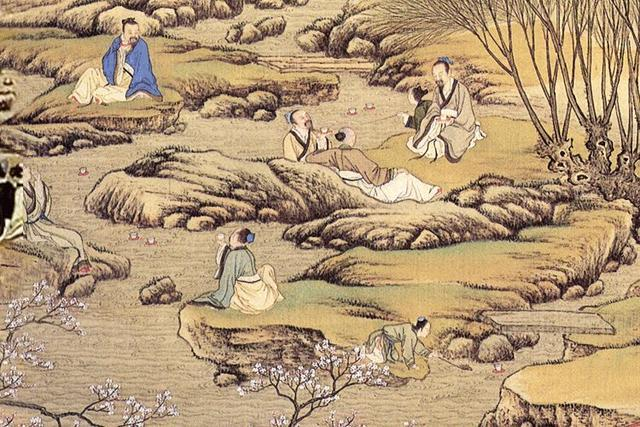

三月上旬的巳日称上巳,魏晋以来把上巳固定为三月三日。 古人于这一天临水以祓(fú)除不祥,叫做“修禊(qì)”,后来逐渐演变为春日到水边饮酒游玩的节日。书圣王羲之的《兰亭集序》记的就是春日修禊活动:“永和九年岁在癸丑,暮春之初,会于会稽山阴之兰亭,修禊事也。”

杜工部《丽人行》“三月三日天气新,长安水边多丽人”,记的则是唐时上巳节活动的盛况。端午

农历五月初五,又称“端阳”、“端五”、“重午”。农历五月的建午之月故称“午月”,“端”为始、初之意,故五月初五称端午。端午的来源一般认为是纪念屈原。据《荆楚岁时记》说,屈原在是日自沉汩罗江,人们在这天划船竞渡,表示要捞救他,后乃演变成龙舟竞赛。端午这一天,还吃粽子,佩香囊,饮雄黄酒,在门上悬挂萧艾以“避邪”,这些习俗至今犹存。其实,在周代就有五月初五浴兰汤的习俗。夏季将至,百病流行,将防疫的做法民俗化,就形成节。后来与纪念屈原的活动结合起来,注入了更多的人文内容,乃成为中华民族的大节,连我们周边的一些邻国,也过端午节。因午时为“阳辰”,所以端五也叫“端阳”

七夕

农历七月初七夜叫七夕,古代,是民间特别是妇女的一大节日。来自古代神话传说,隔在天河两边的牛郎织女,每年只有七月七这一天晚上,才能通过鹊桥得以相会。每逢七夕,妇女要进行对月穿针等游戏,向织女乞求智巧,故称“乞巧”。《红楼梦》王熙凤的女儿七月七生人,故刘姥姥给起个名叫“巧姐儿”。唐宋时七夕乞巧之风甚盛,唐诗中时见吟咏,宋人笔记中也有详细的记载。

古代每月十九日称“下九”,也是妇女欢聚的日子,汉乐府《孔雀东南飞》写刘兰芝被婆婆驱谴时向小姑子告别,深情地说:“七夕与下九,嬉戏勿相忘。”,可见当时风俗。

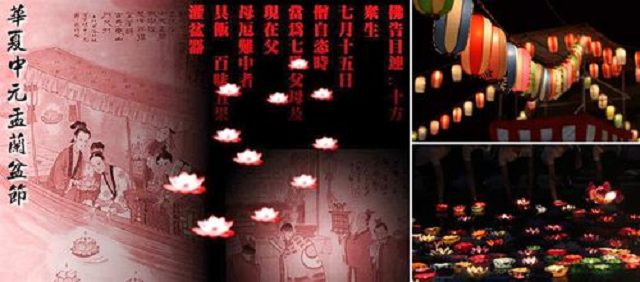

中元

农历七月十五日为中元节。道教认为七月十五日为地官的生日,故是日为地官“赦罪之辰”。在佛教传说中,佛的十大弟子目莲之母死后坠地狱饿鬼道,食物入口即化为火焰。目莲求救于佛,佛为他说《盂兰盆经》,让他于七月十五日作盂兰盆,中陈百味五果,供养众佛僧,可以仰其恩光以解饿鬼倒悬之苦。故中元被认为是“鬼节”,佛、道二教都要举行宗教活动以超度亡魂,追荐死者。在民间,今日犹存中元祭祀祖先的活动。重阳

九月初九为重阳节,又称“重九”、“九日”。古人以九为阳数,月、日都逢九,故名重阳。古代逢重阳节,人们要登高、赏菊、饮酒、佩带茱萸,据说可以避邪去恶。王维诗《九日》最为有名:“久在异乡为异客,每逢佳节倍思亲。遥知兄弟登高处,遍插茱萸少一人。”,可见当时风俗。