N513 【大地情深】《历史记得你们》(五): 山西农村联产承包改革第一人苏淇

大地情深

策划/《历史记得你们》编撰组

文字/孟元勋

照片提供/孟元勋 苏建政

题字/范理铭

书法撰联/马克

制作/大地情深

苏淇简历

1941年11月生于光裕堡乡山岔村。1959年6月就读于代县高中。1962年6月始历任繁峙南关、城关任初中教师。同9月始在山西教育学院文中函授专科班进修三年。1964年10月后调繁峙县委办公室、通讯组、县农委工作。1975年9月后历任繁峙县委农工部副部长、柏家庄公社党委书记、城关公社党委书记、县委农工部任部长。1990年,当选繁峙县人大常委会副主任。2000年1月病逝。

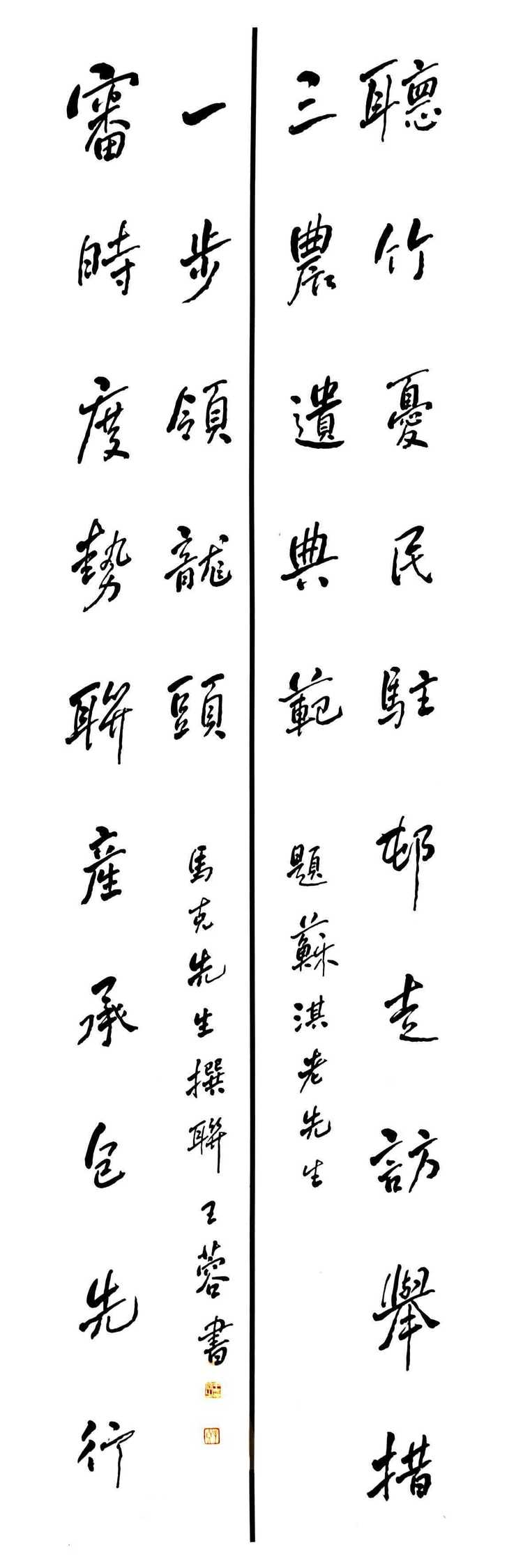

题苏淇

马 克 撰联 王蓉书

听竹忧民,驻村走访,举措三农遗典范;

审时度势,联产承包,先行一步领龙头。

求学名震代中

任教爱生如亲

当官一心为民

逝后百姓不忘

万民庄“包产到户”

他是三晋公社书记第一人

“讨吃村”迎来粮满囤

这需要多大的勇气与担当

富家庄蹲点蹲出二年总产翻番苹果飘香

稻田果园都有他的身影

城关办企业一企引来百企繁荣

这倾注了他多少汗与情

好老师好书记好部长——苏淇

丰碑永远在百姓心中!

——韩眉平

山西农村改革第一人:苏淇

孟元勋

“千古英烈郝万民,三晋联产第一村。”一面丰碑屹立在万民庄村头。这是万民庄人对烈士郝万民和在全省率先实行生产责任制的永久纪念。

(一)“穷到底了”的万民庄

距柏家庄公社东20里的万民庄靠山临川,有丘陵有平地,是个颇具小气候环境的小山村,493口人,3020亩耕地,虽无水浇地,但人均6亩是个了不起的数字,不论怎么说,应该囤满粮足,光景滋润吧。可是,万民庄穷了:穷的毛驴走路打摆,穷的变卖瓦房掏土窑,穷的拿起讨吃棍。

不信?请看:

镜头之一、解放初期,万民庄的房屋几乎全是青一色的瓦房,虽谈不上阔气,但人均2两间也还不错。谁都想不到,近一千余间青瓦房到上世纪70年代仅仅下剩3间。青瓦房哪里去了?是群众把变卖房的钱,用来度饥荒,再靠着崖头掏土窑洞栖身维命。

镜头之二、1975年和1976年的两年间,万民庄每年人所分到的口粮不足一百斤,过大年后不几天,男女老幼汇集在街头,不是闹元宵办玩艺儿图红火,而是提着棍子,拿着袋子议论外出乞讨之事。人们伤心的泪水,痛苦的目光,“苦到底了,苦到底了”揪心撕肺的哀叫声,成为村民不可抚愈的创伤,刻骨的记忆。

镜头之三、1978年11月,呈现在走马上任,伯家庄人民公社党书记苏淇面前的,仍是一个人缺粮,畜缺草,倒分红的万民庄。群众饥饿的呼叫声,骂娘声,绝望声,讨吃棍的撴地声,如铅球般重击在他心上。那时候苏淇是最难受的人,又是彻夜不眠的人。

(二) 这条路再也不能继续下去了

“锅烂了,汤在哩,狗吃了,我着哩。”群众意味深长的质问声在苏淇的耳际回响。是万民庄的土地不好?不是,这一带里号称“二道川”、“米粮川。”是人不行?也不对,这里是抗战老区,当年捐粮捐款,参军参战,贡献不凡,因为抗日英雄郝万民牺牲于此,所以将原来的豹峪村更名为万民庄。

它到底是啥不行,根源何处?苏淇在苦苦思考。

万民庄走了30多年集体化的路,实践表明走这条路的结果是:“地不打粮草疯长,牲口无草人无粮。劳动一年倒分红,讨吃光景真惆怅。”如果硬着头皮继续往下走,恐怕连讨吃棍也拿不起来了。那么,路在何方?

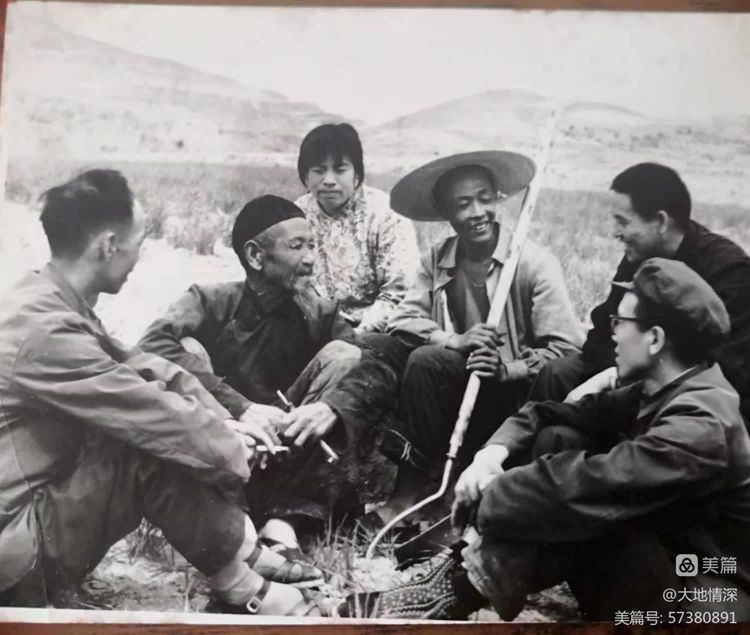

(苏淇与农民在万民庄地头)

他想啊想,想得很多很多,也想得很远很远,终于一个念头跃然于心头:“解散生产小队集体,把土地分给每户农民,由农民独立管理自主经营,打下的粮食全归农民。”然而,苏淇的心骤然地在剧烈地跳动。他清楚,分田到户是单干,是与社会主义道路背道而驰,是走资本主义道路,自己必定是走资派,典型的“反革命”分子,其性质,后果不言而喻。而万民庄的饥饿、哭泣与讨吃的幕幕凄惨情景在脑海层层重现。他非常痛苦,十几天里,身子消瘦了几圈,熏黄的手指夹着一根又一根的烟卷,日渐少言寡语,紧紧咬合着牙齿,腮膀的肌肉时鼓陷,双眼凝视着那片贫瘠而痴心的黄土地......

夜已深,被抽烟的气味呛醒的妻子,只见他半披着盖窝坐在炕沿边,面朝着外屋呆呆地望着。他竟然未发现妻子在注视着他。贤慧的妻子最了解丈夫。此刻她疑虑重重,想他一定是有痛苦的事或遇到棘手的问题。她迫不及待地的左问右问,他透露了自己的主张。

“你咋啦?想坐禁闭你坐哇,丢下老婆娃娃一大群咋呀?”妻子战战兢兢地说,面色苍白,不由的抽泣了起来。

他静默地坐着,从妻子愁苦焦虑的面容,滴滴的泪水里,深切感悟到一向谨慎,胆小怕事的妻子,为家为儿女的一颗心。此时,她直丢丢的目光期待着他的是什么?他又该说些什么呢?

他抚摸着憨睡中儿子和“人、口、手”学语的女儿的脑袋。“爸爸——爸爸----”雅稚亲人的呼叫声在耳际回荡,却是刀搅一样使他难受。他无奈地皱皱眉头长长叹口气:“孩子太小了”自己心想。

那几天,苏家人犹如天要塌下来的恐惧与不安,沉闷的气氛笼罩着整个家庭。妻子清楚,执拗的丈夫她无力拗了过来,便悄悄求助于苏淇的好友李局长。 李局长前些时就风言风语听到了这些说法,只是不好意思问究竟。

“苏淇!”李局长开门见山,“讨吃村、贫困村不止一个万民庄,可搞分田到户,单干的却只有你苏淇一个。”他深沉地点点头又说:“判刑,坐禁闭肯定的。秋冷事,(繁峙土话——编者)干不的,干不的呀!”

苏淇在异常艰难地抉择,在与同仁的交谈中,在公社的会议上,人们被他提出“包产到户”的意见,震惊不已,有的同志一言不发,生怕带害。

岳沿庄大队的老书记孙恒,黑夜悄悄登门来劝他:“现在是什么形势,为了大家,自己会坐牢的呀。我是过来的人,什么回合也见过,万万使不的。”

许多人和孙恒一样,好心一片,又诚惶诚恐。

那夜,他两一根接一根的纸烟在抽吸,围绕着土地问题古往今来的一系列变革,农民的得失兴衰;万民庄的“前世今生”,贫困现状与未来出路,以及体制、机制和政策等,似喷吐的烟雾在交谈中海阔天

空又萦绕不散。孙恒眼端端望着这位知识渊博又火热心肠的书记,深情地点着头,泪水噙满了眼眶。

在“万民庄”与“苏淇”,“大家”与“小家”的选择上,他实在没有过多的犹豫,更不允许自己当“天桥把式。”他只以为一个党的公社书记,应该实实在在地为穷苦的群众做点好事、办点实事。苏淇不愿意连累任何人,不再召开任何无意义会议去无价值讨论。

“一人做事一人当,坐禁闭是我苏淇一人。”他紧攥着拳头,义无反顾。

(三)土地再次回到农民手中

1979年阴历正月17日,是个平常的日子,而对于万民庄却是异乎不寻常的一天。一个“解散集体,分田到户,自主经营,产量归农户”的宣布声,如雷贯耳。社员们欣喜若狂,甚至怀疑自己的耳朵。这是继土改之后的半个世纪以来,土地再次回到农民手中的又一壮举,全村人办喜事一样欢天喜地。分到牛和驴耕畜的社员立即忙乱着搭圈垒棚、切草。稳健的草刀下,溅起的草圪节如腾空的烟花飞落到房顶。拄着拐棍的老人,颤动的双手拿出几颗菜圪蛋,擩到驴的嘴边,喃喃个不停。有的全家老小跑到地里端相着自己的宝贝;有的在忙乎着耧、犁、拉砘的维修......

万民庄沸腾了,以前所未有的激情,描绘着一幅热气腾腾的备耕春耕图。消息不翼而飞,纷纷前来的地、县官员,面对眼前景象没有任何表态,又匆匆而去。

是年秋,万民庄大丰收扑面而来:粮食产量26万斤,是1978年10万斤的

260%,解放以来的第一个高产年。农家小院,打谷场上满目是堆金叠翠,街头巷尾,田野阡陌,洋溢着欢声笑语。一些年迈的村民以特有的方式,向着流流淹淹的粮食囤烧香磕头,祈丰收感党恩。

(四)万民庄教人思考的问题。

万民庄童话般的金秋,雄辩地回答了所有的疑虑、焦虑,质问和费解,验证了“实践是检验真理的唯一标准”的科学性。一个名不经传的万民庄名震三晋,成为全省第一个实行“联产承包责任制的生产大队。省级各大媒体均作了报道。苏淇在忻州地区三级干部会上受到地委嘉奖,并作了专题汇报。省委书记王庭栋在全省大会上感慨陈词:“十分佩服这位公社书记的远见与胆识”,号召全省学习他敢于改革的精神。

这里,值得回顾的是1978年冬,安徽凤阳县小岗村的18位农民以“托孤”的方式,冒险地在土地承包责任书上按下红手印的那一刻,被称为“中国农村改革的序幕”。而苏淇是提着脑袋去搏击改革的惊涛骇浪。

万民庄与小岗的改革都是酝酿于1978年冬,实施于1979年春,二者一南一北异曲同工。万民庄的改革没有小岗那样震撼全国,显然不是苏淇个人能力可为。小岗,是当年安徽省委书记万里发现后,不是吃惊而是欣喜全力力挺,又积极向中央主要领导及时汇报,方得到中央支持而成为全国农村改革的领头雁。与其夸小岗的勇敢,倒不如赞万里的慧眼。而万民庄和苏淇所见到的是上级官员匆匆来又去的诚惶诚恐。尽管他们在“小岗”后,一番“佩服”与“学习”的“感慨”之词再多,但与小岗相比“狍子过梁了”,“雁飞了”的良机错失,丢掉了捷足先登的机会与价值,这真正是令人痛心!痛惜!从中启廸我们,应以什么样的眼光,怎样的思维方式,去认知去思考万民庄与苏淇现象,以及所有的不断出现的新事物、新问题。要永远牢记“实事求是”是最基本的处世为人准则。

(五)好人与共产党人。

“好人与共产党人”,闪现出这个词组似乎好笑,是作者自我考量:“苏淇,到底是怎样的一个人”思想得到的一个问题。 苏琪是个好人。他放过羊,砍过柴,教过书,种过树,当过官。他出生于偏远的山岔村农家,行五,7岁丧父,自幼磨练出吃苦耐劳向上的精神品德。他幼年放羊,不怕脏和累,义无反顾将刚生下的羊羔抱在怀里。他跟在哥哥上山砍柴,背到城里卖。他上代县高中念书,凡开学放学步行来往。期间《山西日》,省广播电台发表了他不少文章、诗歌。稿费是他完成学业的一剂“奶酪。”他完成了《我和玉英》30余万字的小说。他品学兼优是代中的翘楚者。

他当过南关农中,城关完小的老师。学生从他那里学到知识学到了人品。他教初中时的身份是民办教师,所教的南关中一班18名学生,每生每月交1.5元学费是苏淇老师的工资,而学生都是贫困的农家子弟,多数按时交不了拖之再拖,苏淇老师干脆不要了。

那时,他刚高中毕业,念书沓下的债沉重地背着,年迈的母亲需要他赡养,他还没有结婚,需要花钱的地方很多很多。一个学生不收,一个月不要,二年过去了,他免收的工资可不是个小数字啊。他的学生的作文被拿到砂中、红卫中学当范文,作文的批改和评语,引起教育界的关注。学生写的剧本被地区文化馆刊出。有6名学生考入中专。他的行为世范使学生懂得,应该做个什么样的人的道理。(《经典繁峙》中《延续的生命.怀念苏淇老师》一文已有记述。)

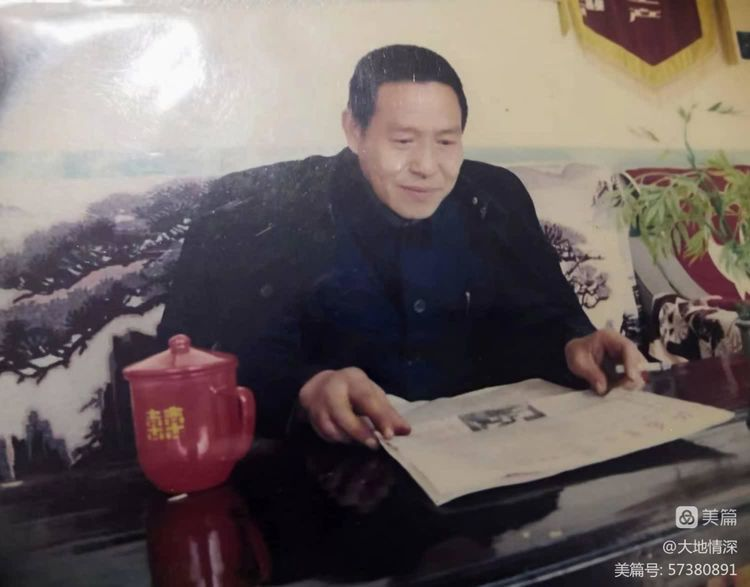

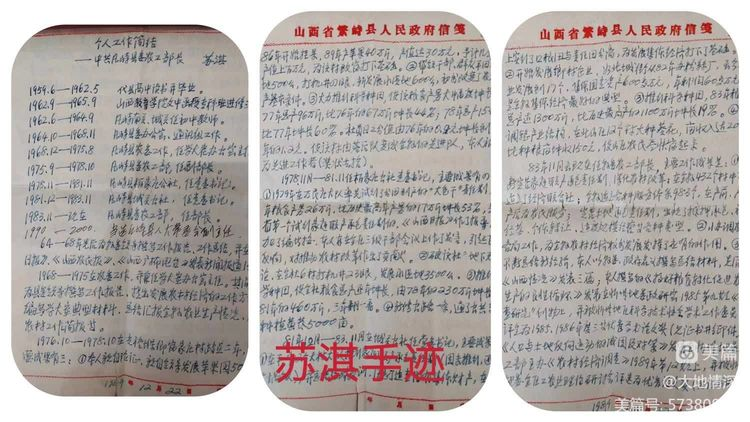

(苏淇手迹)

他是个的秀才,人皆以为然,“秀才”背后的故事却鲜为人知。县委办,通讯组、农委,学大寨办公室、农工部都留下他笔耕不缀的墨迹,县上三干会,全县年度终结,领导讲话稿,农村工作简报,大多出自他的笔下。他须应付繁琐的会议、来访、接待,要陪同领导下乡外出。如此“大作”是他在台灯下,节假日完成的,付出的汗水可想而知。他写得散文,小说,诗歌,默默留在抽屉里,有的写起即撕,有的已失散。在整理他的遗物时发现,仅存的500余首诗歌是他近几年写得。他是个名副其实的共产党人。他下乡蹲点,和群众实行“三同”帮助群众脱贫致富。他在富家庄蹲点二年里,带领干部群众开发500亩苹果园,几年后,年产苹果40万斤,产值30万元;平田整地500亩,打井4眼新开水浇地600亩,粮食产量由1976年的67万斤,增长到1977年的96万斤,1978年增长到154万斤,分别增长44%,60%;社员工分值由76年的0.4元增长到78年的1.2元。富家庄从落后变为全县的先进大队。他当过柏家庄、城关两个乡(镇)的党委书记。他在柏家公社打出了23眼机井,破除该地区“地下无水论”历史神话与桎梏,发展水浇地3500亩。他积极推动农村深化改革,创办乡村企业。北成街由一个粉丝厂,3年间发展的到17个,集体固定资产600多万元,年利润60多万元。全公社创办农村科技推广新模式,推动了生产责任制后科学种田的进程,收效显著,《光明日报》给予报道。他多次被评为先进工作者,是组织对他的最高褒奖。1975年,山西省委政研室发现,繁峙县的大型材料写得好是苏淇写得,拟调他到省政研室工作,这是多么难得的机会,但他服从县委意见,安心留在县6、1990年,苏淇由县委农工部长的职位上,当选为繁峙县人大副主任2000年1月,他圆满了61岁的人生旅程,人们无不为之惋惜。熟悉的人都知道,他是个十分内向,沉稳,睿智,说话的声音很低的人。俨然“书生”“秀才”的他,心里涌动的是“为贫苦群众做点好事,办点实事”的滔滔浪花;闪亮着他孜孜以求,关爱农民的人生价值,咏吟着扶贫致富的山乡民歌;荡涤着人言可畏的精神桎梏和僵化的农村体制......这一切,源于他的党心、党员之心。正于此,竖起了他人生丰碑。

孟元勋,繁峙县南关村人,中共党员。

l968年原平农校毕业后回村务农,先后任南关大队农技员、赤脚医生,生产小队副队长,队长,大队副主任丶大队党支部第一副书记,民办教师,县五七大学副校长,县志办干事,县委通讯组组长,光明日报社记者,雁北地委丶大同市委农工部副部长,五寨县委第一副书记,静乐县长,忻州市环保局局长,市人大城环工委主任。山西省作协会员。