篇首语:这是这个世界上再也难以相见,或说绝无仅有,却又完全依照人性本来面目描绘出来的悲壮之事相。

N514.冯春明:地厚天高

一、山里有个找娘的人

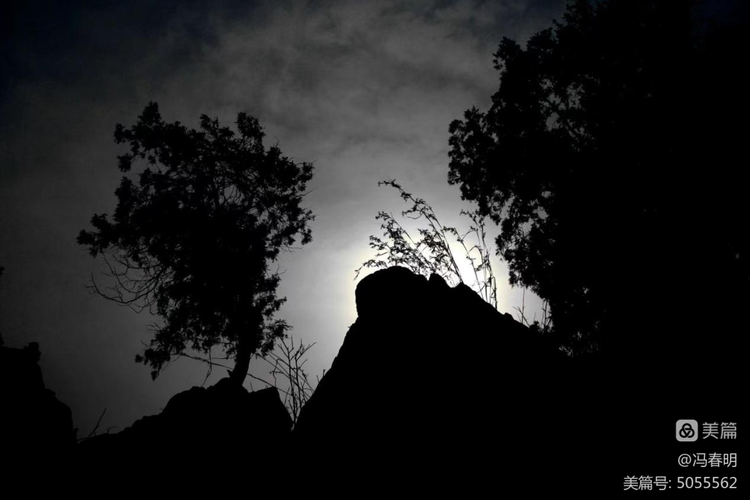

我从小就喜欢山,尤其喜欢在太阳快要出来的那个时候,站在我们家的东岭上,向西遥看那群黑黢黢的连绵不断的山。

山里有什么我不知道。初看,那是一片层层叠叠、起起伏伏的黑;仔细看,那些黑黑的影影绰绰的影子里,似乎有着许多忽闪忽闪的光亮。以后,每当我想起山里那些忽闪忽闪的光亮时,总感觉那里面隐含着一颗巨大无边的恻隐之心,而且那情景时常像梦一样出现在我的夜里,给我带来一种持续不断的温馨。

去年夏天,我与一位从山里赶来的朋友相聚。其间谈起小时候心目中的那些山。他告诉我说,那里他经常过去,有机会他要领我进山,去看看一个让人感动的地方。说这话时,朋友的眼里有一束光亮忽闪而过,透出一丝神秘。

一年过后,我去了朋友那里。当时下着雨。路上雨越下越大,大得看不清路面。多亏汽车的刮雨器,为我略微打开了一点视线。不一会,雨停了,空气格外清新,路边的树枝、树叶、花草都挂满了水珠。

午饭后,我和朋友一起开车进山。山越来越高,山沟越来越窄,越来越深。与城市的喧嚣有别,车窗外吹着一阵阵清新的风,山坡上一座座用石头垒砌的红瓦房,错落有致的分布在山沟的两侧。山沟里哗哗的流水声,被水流打磨的光滑光滑的鹅卵石,四周郁郁葱葱的花草树木……不知不觉中,我的思绪飞出好远。

我们去的这个地方叫桃棵子。这是沂水县院东头镇一个村庄的名字。这个村庄有一户从山西省举家迁移到这里的人家。如今,因为这户人家,因为这户人家的主人,因为与这户人家主人的生命息息相关的一位母亲,以及因为这户人家的主人与这位母亲的故事,有许多人从四面八方向这里赶来。

这个村子紧靠公路,周围全是山。以前,我路过这里几次,曾数次被美好的山村风景逼停。这次来到这里我才明白,这座山,这个村庄,如果过而不停,是会留下许多遗憾的。

这里,所有的房子都建在山坡上。而且,从屋墙到院墙,从道路到水井,从街角到田埂,几乎都是用石头做的。在这里,我与朋友一起,沿着一条曲曲折折的石板路向前行走。就是这里,我的脚印与一位肩挑酒罐的山西汉子的脚印重叠了。此刻,山道周围,漫漫时光张开了历史的光翼,那时光,在天空,在山间,在路边的瓦房和树林间,像大海的波浪般地涌动着。我和朋友沿着脚下这条曲曲折折的山道,一直向前走了下去。

路上,似有一种莫名的伤感,伴随着缕缕山风向我袭来。我突然意识到眼前这条山道上所隐含的精神价值的存在。是的,就是在这条山道上,就是这趟深入到石头里的脚印,就是留下这趟脚印的那个人,在这个山庄里找到了娘!当我寻着这趟脚印逆向寻找时,我发现,那是一条不忍踩踏,又不愿离开的一个由起点到起点的圆,那个圆让一个人再也离不开他生命的那个点了。

上个世纪三十年代,一位身负重伤的八路军战士,在一个山沟里被一位母亲发现。这位母亲把他背到一个山洞里,躲过了敌人的搜捕。她像对待亲儿子那样,悉心呵护他,精心照顾他,直至他伤好归队。那时,对于沂蒙大地上的母亲们而言,这一切常常被她们认为是份内的事情。但是,这个故事却没有结束。

一场持续了多年的战争结束之后,人们发现,有一个身影在沂蒙大山里徘徊。他——山西人郭伍士,就是被那位母亲搭救了的八路军战士,在四处寻找救他一命的那位母亲。

战争年代,沂蒙这个地方救过八路军伤员的母亲很多,想找到救自己一命的那位母亲,谈何容易。而且,在那个特殊时期,郭伍士根本来不及问一下那个村庄和那位救他一命的母亲的名字,只知道她叫“张大娘”。在他的印象里,仅有一座高大模糊的山和幽暗星光下那位母亲慈祥的脸庞和关怀的眼神。

战争结束了,郭伍士没有去做官,也没有回他的山西老家。他挑起担子,一头挑着烧酒,一头挑着狗肉,在沂蒙大山里寻找张大娘。他一条山沟一条山沟地找,一个村落一个村落地打听。他翻过山山岭岭,走过无数个沟沟坎坎,他一路叫卖,一路打听一个叫张大娘的人。但是沂蒙山叫张大娘的人太多了,几年下来,郭伍士因而结识了好多个张大娘。

八年了,一路找娘的郭伍士,让一向沉稳的大山,让只知道低头走路、事不关己的河流,都开始着急。路上,大山顶上时不时地滚下一块石头,河流时不时地发出一阵声响,似在提醒郭伍士:这里离娘不远了。一天上午,在一个山坡上,郭伍士看到一道用石头垒砌的田埂。日光和云的影子在他的眼前飘浮着,他顺着云的影子,来到了一条山沟里。当他看到山沟里哗哗的流水时,心突然急促地跳了起来,他抚摸着这些熟悉的石头,记忆逐渐清晰了起来。“对!我就是在这条山沟里身中七弹。对!当时山石碰触到我露出的肠子,是母亲的手捂住了我受伤的肚子……”郭伍士整个人完全失控了,他扔掉担子,向着不远处的那个村庄狂奔,直至昏厥在地。当时,有村民发现了他,他被村民搀扶着,来到一个矮矮的石屋前,在一位白发苍苍的老母亲面前长跪不起。他嚎啕大哭:“娘啊……儿回来了!”

就这样,沂蒙大山里,那个肩挑担子,一路找娘的人,整整找了八年,他终于找到日思夜想的母亲了。他举家从山西迁往桃棵子村,他和妻儿一起陪伴着这个救他一命的母亲,一直到为母亲尽孝送终。他嘱咐儿女,待他死后,也要葬在这位母亲的身边。

下午,我们有幸见到了郭伍士的大儿子和从淄博赶回来的三儿子和三儿媳妇。本来,我想进一步了解一下郭伍士过去的一些情况,但一切似乎都被现实生活冲淡了,我就没再打扰他们。

张大娘走了,郭伍士也走了,他们去了同一个地方。朋友指着不远处一大一小的两座坟墓说:“那座小的是郭伍士,大的是母亲。”

眼前,一大一小的两座坟墓,儿子向着母亲。那是一种人性的面向,一种近乎圣像般的沉静。静静的山坡上,儿子和母亲靠得很近!很近!!它很像一幅看了让人流泪的画。它似乎在告诉我,这里面深藏着人们平时少有关注,又近在眼前的一种看似深奥,实则明了的道理:人是有灵魂的。

天渐渐黑了下来,山村的灯火高高低低,疏疏落落,它们在泛着微光的天空下闪闪烁烁。此刻,站在这里的我,除了心底涌动着一种由衷的感动和崇敬之外,还想了很多……但不想多说了。因为眼前的这幅画面,在当今这个世界上或许是绝无仅有,再也难以相见,却又完全依照人性本来面目描绘出来的真相。

二、沂蒙母亲

写完《山里有个找娘的人》一文后,那个肩挑狗肉和酒,在沂蒙大地翻山越岭四处寻找救他一命的“娘”,并且一找就找了八年的八路军战士郭伍士,他的身影一直在我的脑海里持续地回旋着。我一直在问自己,是一种什么样的力量支撑着他,让他找“娘”找了八年?

沂蒙是上世纪三十年代,即抗日战争初期,一批从延安来到这里的共产党人为这方土地起的一个名字。这方被称之为八百里沂蒙的山区,以蒙山山系和沂河水系为主构成。中国共产党在这里建立抗日根据地后,因先后出现在这里的沂蒙红嫂明德英、祖秀莲,沂蒙母亲王焕于,沂蒙六姐妹张玉梅、伊廷珍、杨桂英、伊淑英、冀贞兰、公方莲和用肩膀架起火线桥的一群沂蒙妇女们而闻名。

由此可见,沂蒙这个响亮的名字是由沂蒙妇女们那一双双纤细的手擦亮的。沂蒙这个名字饱含着一种源于母性的坚韧、慈祥、温暖、疼爱,也代表了一种为了正义的目的而舍弃自己的牺牲精神。这一切,那个肩挑担子一路找“娘”,一找就整整找了八年的八路军战士郭伍士,他已经领悟到了,甚或领悟得更深更远。因为那里面有一种与他的生命和信仰息息相关的存在,那里面有一种不可洞悉的深度。

翻开历史的书页,在“女性”“母亲”等称谓的背后,女人承受了太多的苦难。数千年来,她们几乎一直处在受压抑、被奴役的处境中。她们“嫁鸡随鸡,嫁狗随狗”,被用一种十分残忍的方法进行裹足。甚至像牲畜一起被驱赶、被杀戮。漫漫时光中,身为弱者的女人们,在残酷的历史夹缝里生存了下来。

一直以来,在沂蒙这个四季分明的纬度里,沂蒙妇女们早起晚归,整日劳作。她们生儿育女,孝敬公婆,年复一年,日复一日。她们种庄稼、推碾、推磨、烙煎饼,整天围着锅台转,这一切几乎成了她们的宿命。

沂蒙深受齐鲁文化的熏陶,一度被扭曲了的儒家文化,在这里占有绝对的统治地位。女人“相夫教子”,“一女不嫁二夫”,“女子无才便是德”……这种“文化”对沂蒙妇女的命运影响深远。生活在这种文化氛围下的沂蒙女性,其处境是可想而知的。因而,在这个漫长的过程中,一个女人,其内在的个性与“足不出户”的禁忌之间,曾经是一对残酷的矛盾。然而,我们却发现,在这个几近窒息的文化氛围里,沂蒙妇女们始终以一种几乎是永恒的形式,默默地实现着自我。这种永恒的形式即:奉献——牺牲——爱。她们的这种爱,在对子女、对丈夫、对公婆,对所有亲人的关怀中体现得淋漓尽致。饥荒时,当剩下最后一点食物的时候,留给的总不是她们自己。

出生在沂河岸边的诗人李一泰在他的诗歌《娘,舔着刀刃上的果汁》中写道:

娘从提篮里摸出用鸡蛋换来的惟一的苹果

用刀反复比划着,终于将刀落下

切出了橘子瓣状的六份,一瓣捧给了上工回家的爹

剩下的分给了我们姊妹五个, 娘兀自背过身去舔了舔刀刃上的果汁

……

爹夺过娘手中的菜刀

将自己的那瓣苹果切成两半塞到娘的手里

娘刚挑亮的那盏油灯在爹的眼中,瞬间——模糊

……

沂蒙母亲,她们把自己的生命及其全部的希望,与她们为之“奉献——牺牲——爱”的人们融合在一起了。她们把所有的感情和深重的忧虑,无条件地给予了自己生长着的这片土地。她们把所有的苦难装在心里,让自己默默地承受。她们恰恰是通过这种形式实现着自己的价值。记得母亲告诉我,姥姥十一二岁就做“团圆媳妇”,受尽各种磨难。母亲兄妹六人,姥姥生小姨时,正值农忙时候,家中无人,在锅屋烙煎饼的姥姥,去堂屋里间床上,从席后取出事先准备好的剪刀,自己接的生。待姥爷回家时,姥姥已经把一切安排妥当了。

上世纪三十年代末,当一批共产党人来到沂蒙时,当这些共产党人告诉她们,她们可以进“识字班”学习,她们可以当干部,她们可以自由恋爱,她们可以离婚时,她们被压抑了数千年的那股生命之火被完全点燃了。一个个历经数千年压抑,历经数千年磨砺,历尽艰辛与屈辱,爱憎分明的生命,在一阵阵暖风的吹拂下渐渐苏醒了。当剪着齐耳短发的共产党女干部唱着“放了好,鬼子来了也能跑;放了吧,又扛犁来又扛耙”的歌曲,劝她们放开裹脚时,她们毫不犹豫地放开那双裹缠了近千年的脚。从此,她们更像是被一股自发的力量所推动,义无反顾地跟着共产党一路走来。身后,她们留下的那趟不堪重负,但却坚定的脚印里,有一种原生朴素的真实和坚韧,有一种人间的大爱和渴望。她们在让我看到了一个个孱弱、温柔的身影时,也感受到一种沂蒙妇女特有的温厚、坚韧和硬实的质感。

抗日战争,解放战争时期,这些为八路军、解放军做军鞋、纳鞋垫,用乳汁救伤员,送子送郎参军上前线的妇女们,她们展现给世人的:“最后一块布,做军装;最后一口饭,做军粮;最后一个儿子,送战场”的一幕,是一个个极其悲壮的场景。在这个感天地、泣鬼神的历史画面上,她们的身影是一种如同神样的存在。因而,我们可以清晰的看到,历史的时空中,她们在历史的关口闪亮地出现在世人们的面前。这些孱弱但却坚定的身影,她们不是一个人,不是几个人,而是一群人,是整个沂蒙的女人们。

据说,公元1947年5月12日,孟良崮战役前夜,当行军中的解放军受阻于汶河北岸时,沂蒙妇女们摘下家中的门板,结队站在齐腰深的河水中,用柔弱的肩膀架起了人桥。当战士们犹豫不决,不忍心踏踩着她们的肩膀通过时,她们喊道:“同志们,时间就是胜利,赶快过桥!”战士们咬紧牙关,眼含热泪,从她们的肩头奔向战场。可以说,从这一刻起,整个战争的胜负已经没有了悬念。后来,有人对这个“火线桥”的真实性提出过质疑,不过我想,在那个时候,这一幕无论是否真实地发生过,甚或与事实本身有些出入,它都是人世间最重要的真实。它让我们真切地看到,沂蒙妇女们与人民子弟兵之间架起的这座“心桥”是确定无疑的在那里了。

沂蒙妇女,是乡土苦难最为深重的承受者,由于她们的存在和彰显,才有了我们今天引以为傲的沂蒙精神。沂蒙精神,那是沉积了几千年,被引领、被激活、被释放出来的一种文化的力量。数千年来,深受儒家文化影响,且受吴、越、楚文化渗透的沂蒙大地,有着独特的历史文化背景,这种历经各种文化碰撞、交融而形成,极具地域文化色彩的文化基因,悄悄地融入进人们的血液里。这股沉睡的力量,一旦醒来,她所爆发出来的震撼力——惊世骇俗!平时“不踏三门四户”的妇女,危难之时解开衣襟,乳汁救伤员;深知“不孝有三,无后为大”的父母,最后一个儿子送战场……沂蒙妇女这种大情怀、大气象、大悲悯的存在与彰显,绝非偶然。这是一种历经炼狱涅槃重生的存在,又是一种近乎神一样的存在,它让人深感沂蒙文化的深厚。

山东济南女诗人苏雨景在她的诗歌《沂蒙母亲》中是这样写的——

没有比母亲更辽阔的名词了 甚至大地,甚至天空

都比不了那样的辽阔

整整一个午后

我被这个名词温暖着直到夕阳西下,直到流出泪来

没有人告诉我,你是不是眉目慈祥

这不妨碍我三番五次地设想你脸上的愁苦,鬓间的风霜

硝烟四起的饥馑之年啊

卖掉三亩薄田和献出四个骨肉

哪一件不是悲壮之事

你悲壮地把自己投入深渊 悲壮地在深渊里点燃薪火

那噼啪的燃烧和你一样从容,和你一样火热

任何一座雕像都临摹不出你的全部

你端坐沂蒙脚下,守望着岁月静好

踏春的人们正接踵而来 她们小心翼翼地经过你的面前

仿佛因你的辽阔,重生了一样

……

我之所以忍不住地全抄诗文,是因为诗人也是一位母亲,一位身处齐鲁大地的母亲。她诗行里的每一个字,都出自于沂蒙母亲——那个满溢着大爱的源头。蒙山巍巍,沂水浩荡。数百、数千、数万年来,沂蒙,这些水与石的碰撞与交融,已经沉淀成一种具有地域文化特征的人格和灵魂。在这里,沂蒙二字因为一种感天地、泣鬼神的伟大母爱而闪光。

~~~~~~~~~~~~~~~

冯春明,1959年生,山东沂南人。中国散文学会会员,山东省作家协会会员。二十世纪九十年代开始文学创作,有散文、文学评论见于《山东文学》《山东作家》《前卫文学》《时代文学》《当代文苑》《青岛文学》《延河》《九州诗文》《莲池周刊》等。著有散文集《如是》。