N518 《历史记得你们》(六):用脚书写繁峙华章之李宏如

策划制作/大地情深

文字/李宏如 冯 覣

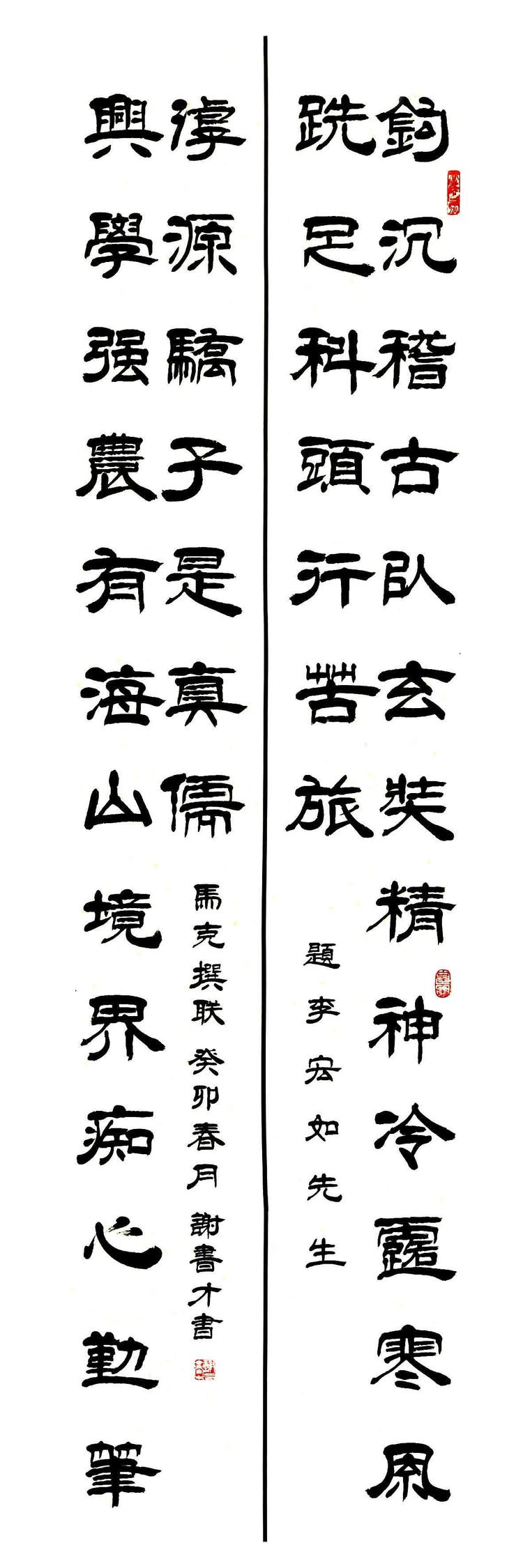

书法/范理铭 谢书才

撰联/马克

写在前面

历史就是过去的人和事。

五台山下的繁峙,汉为葰人、卤城,金称繁畤。山巍峨水荡漾,新石器时代就有人类活动。滹沱河貫东西,人杰地灵,物阜民丰。今日之繁峙是数千年来,一代代子民艰苦奋斗,甚至流血牺牲的结果。国有英雄,邑有榜样。翻看邑志,春秋有解扬,金代有胥鼎,历宋元明清,志士英雄灿若星辰。

回望历史,前贤不远,后昆接踵。

在可望的百年,论事,这里一样“天翻地覆慨而慷”,人民翻身解放,由贫变富成小康,沧海桑田,山河变样;论人,一样有为了这块热土浴血奋战,逝后骨灰撒在这里的人;有乐施不倦大爱万里的人;有倾情地方文化用双脚仗量400余村庄抢救文物的人;有勇于改革第一个吃螃蟹的人;有带领群众艰苦奋斗共同致富的人;有退而不休奉献余热的人;有一身正气两袖清风的人;有为了这块曾经的戎马奔驰之地,亦遍沐诗书之风而艰辛耕耘的人……

事刻在滹源大地上,人活在百姓心中。在历史的长河中,也许他们只是一朵浪花,但在不同的年月,感动并继续感动着繁峙人民。他们不是完人,但是好人——为繁峙社会经济文化发展做出过突出贡献的好人。

他们有的已经故去,但或官或民,都是“勋业灿于当时,道德鸣于斯世”之人。历史是群众创造的,他们是群众的领头人。

历史不是任人打扮的小姑娘,求实务真是《历史记得你们》的生命,在他们丰富多彩的人生大剧中,仅择其大者要者,甚至是一二片段,列其贡献,讲其故事,无意也无力述其全部。

古语,有德不彰,抑亦君子过。《历史记得你们》力求记百姓口碑,录民间声音,面向老百姓,意在拾正史之漏之短,补史家之缺之简,为历史而作,彰其功德,扬其精神,让历史记得他们!

憨陀癸卯夏

![]()

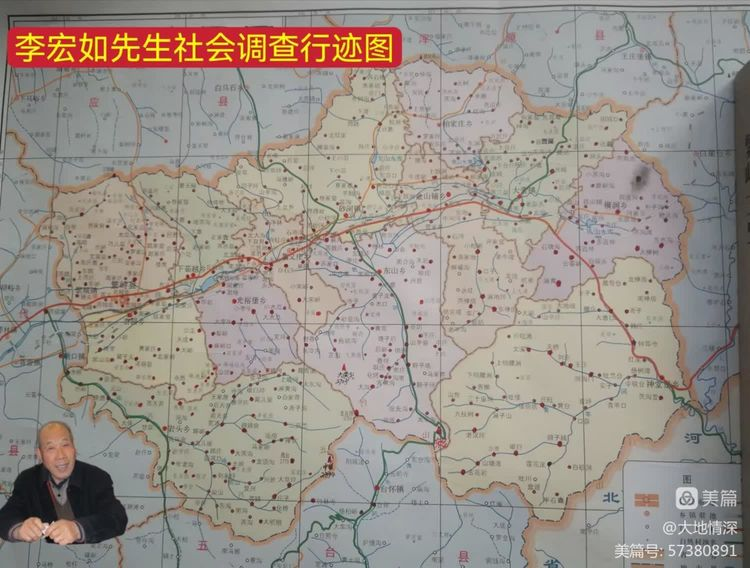

李宏如,民国28年(1939年)7月出生,杏园乡鳌子头村人。1970年加入中国共产党。曾任大队书记,繁峙县委常委、县革命委员会副主任、县委副书记、县革命委员会主任。1980年后任繁峙农工部副部长、统战部副部长、政协繁峙县委员会副主席、繁峙县人大副主任。1993年任繁峙县人民政府调研员。1999年10月退休。退居二线后,创办了私立兴育中学。走遍全县400余村庄,调查抢救整理了繁峙多处文物和历史资料,出版《五台山佛教·繁峙篇》等数十部书。

他没有一枚奖状

滹源大地却遍布贤声

他不会骑车

靠两只脚几乎丈量了繁峙所有的村庄

文物古迹佛乐树木都是他心中的宝

他不论为官为民浮沉升降

干什么都卓有成效对的起良心

他不是佛教徒

所作所为比佛陀还佛陀

耄耋之年心脏安了五个支架

依然行走在奉献修行的路上……

这就是李宏如

一个被百姓称作“他不成佛谁成佛”的人

—— 憨陀

他不成“佛谁成佛”

案头是李宏如先生赠我的几本书。妻子拿起1000多页的《五台山佛教*繁峙金石篇》说:足够四五斤重。我说:“一百吨也多”。“瞎说”妻子不解地说。 我说:那里头有180多块“石碑”,一百吨也多……

说起李老,从七十年代“十一井灌渠”知其名,四十年来,知其事,敬其人,今读其书,更有“他不成佛谁成佛”之感。

今就我所知,择其大者要者“张”于世留于后。

(一)

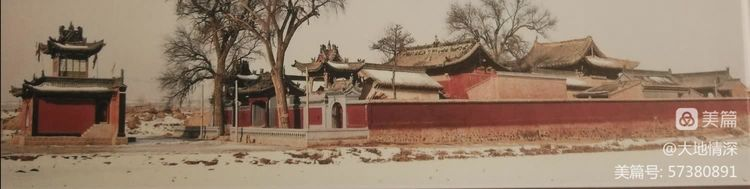

❶ 历时二十年,步行近数万里,走过60座寺庙,126座古寺遗址,70余处关隘、墓地,捶拓300余张古碑帖,抄写拓片抄件600余张,在保护文物的同时,完成了《五台山佛教*繁峙篇》《五台山佛教*繁峙金石篇》两部38万余字的旷世之作。

所收碑文不但数量多,且具有很高的“佛教史、艺术史、经济史、科学史、历史地理”价值,被学者称为“五台山佛教一千年历史上的第一次盛举!”

❷正本清源,用大量的事实、物件证实了闻名世界的五台山,大半个在繁峙。中国历史文献研究会理事、博士生导师李裕民教授更说“唐代以前,繁峙的重要性在五台县之上”。所以,说老李为繁峙争回了半个五台山一点也不过分。

❸《繁峙县志*明万历版》(手抄本)《繁峙县志*道光版》《繁峙县志*光绪版》三本县志的发现与自费重印,对绝大多数繁峙人来说,是第一次知道生养他的这块土地的前世,为研究繁峙历史提供了重要佐证。

❹创办私立兴育中学,培养了一千二百余名中小学生,更为繁峙教育吹进了一股新风,不以升学率论成败、让学生接触自然、参加劳动、发展特长、学习传统文化等“兴学育人”的理念和实践,连我这个当时尚在体制内的教育人也十分敬仰。实践证明,就是这些差生,不少人成了硕士研究生、博士研究生,特别是美术班,许多人由此改变了人生的命运。

❺《繁峙古稀树木》是先生历时3年跑了全县350多个村庄,亲自测量、拍照、登记近50个树种800余株树木,献给繁峙人民的又一巨著。一棵树要量树围、树高、冠幅,要测树龄、坐标、海拔、长势,还要访老者、考碑记、观树相,这是多么宏大的一项工程?费用自付不说,带着干粮,爬山越岭,走荒野进孤坟,其苦其累,对于一个患心脏病八十多岁的老人来说,感天地泣鬼神!

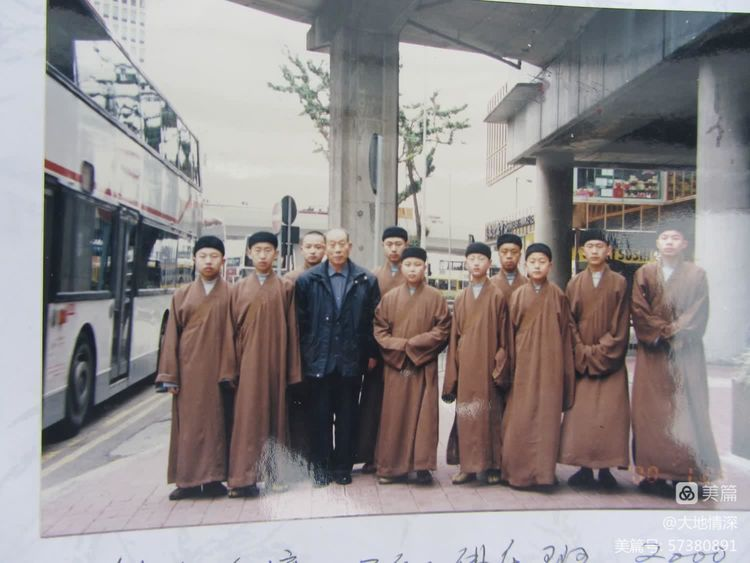

❻创办五台山石佛寺佛乐班,历尽周折,终使五台山佛乐不但走进港澳台,且登上英国、加拿大、美国等国际舞台。既拯救了濒临失传的五台山佛乐,又使五台山佛乐走向世界。

❼ 将自己出资创办的“兴育中学”部分房屋办成了繁峙 第一个藏书楼 ——“兴育藏书楼”。给子女约法三章“不出卖不私分,永作藏书之所”。在他看来能有这些房屋,“一是靠国家改革开放的政策,二是靠各级领导及朋友、家人的支持和帮助”,其感恩之心,惊世之举,高山仰止。

❽他的三本《我的日记》多侧面记录了繁峙多个村庄、多条河流、多座山峰,甚至家族的历史渊源和流传在民间的历史故事,为研究繁峙历史提供了第一手资料。

读万卷书不如行万里路

古有司马迁游六国行万里路著《史记》,昔有余秋雨行亚洲万里路著《千年一叹》。

我今读李宏如先生《我的日记》,眼前就是这位行万里路的老人。

他“搜山穷林觅史迹,辨伪释古善考证。 断壁残垣捕遗文,孤山远寨印脚踪。 碎碑烂瓦旧砖头,遗老口中救故情。秦土汉沙唐陶片,又筛又网寻正根。 拓字袭辞穷破庙,铁鞋踏破骨更硬。”历史怎能忘,百姓怎能忘?

今择老李的几篇日记于此,看看李老怎样走这茫茫万里路——

(以下是李老一千篇日记中的几篇,限于篇幅,舍痛割爱只选了其一篇长的,八篇短的于此)

1985年5月13日(农历三月二十四)

不能停,不能站,四十方觉人生短!

今天早上5点起床,乘6点的公共汽车,先到茶铺信用社高尚全家吃了早饭,再步行十多华里,经庄子村,到大草坪。中午在我大表哥(郭顺小)家吃饭,饭后立即顺沟而进,步行七华里至沟尽头。地势虽然越走越高,但渐觉沟宽山矮,开阔明亮,树木葱茏,异草吐香,气候凉爽。在林中有一古寺,门上书“吉祥律院”四字,两溪环抱门前,云气在寺旁缭绕。寺在中台南麓,距中台五华里,坐北向南背靠中台,面向狮子窝清静幽雅,别具一格。(访证真法师略——编者)

我抄钟文、碑文,证真师很关心我,给我披了毛毯。在家里这几天已穿单衣了,来之前虽有准备穿了毛衣毛裤,可这时披了毛毯更觉得合适。不一会下起了小雨,证真又在毯子上给我披了雨衣。因和尚再三挽留我吃晚饭,我同意了。

又抄了1954年立的《重修清凉山吉祥寺记》碑文和明朝天顺元年铸造的钟文。晚饭后步行七里住大草坪村亲戚家。

1985年5月14日(农历三月廿五)

昨晚住大草坪,整下了一夜雨,平川无大碍,山区因雨多不好下种了。上午因下雨休息,下午冒雨步行过狮窝梁住五台山下庄村。表侄郭秀堂送我至梁顶,然后我一人下山。怕天气冷,从大草坪走时就在毛裤外又套穿绒裤,外套雨衣,可上梁后还觉得特冷,山上东南风很大,我是迎风而行,雪糁打在脸上觉得特疼,连眼也睁不开。在雾中行走,阴沉沉、冷森森,有些害怕。翻过山梁入五台县境半里许,便风停雨止,与山上气候大不相同,共步行两小时到达下庄村……

1985年5月27日(农历四月初八)

早饭后,6点从大草坪启程往西台顶。大草坪距西台顶说是七里远,一出门就爬山,山不陡,一路紧走,不敢歇坐,走的满头大汗,气喘吁吁,走了两个半小时才达山顶。途中口渴难忍,山坡无水,见大石上有雨水泓,虽有羊粪,也得喝其水解渴。

快到台顶时,路边有一干砌石洞,内有高95厘米,宽65厘米的石刻文殊像一尊。

到达台顶,天气晴朗,无一丝云,视野开阔,西望群山起伏北、东、南三面可见古北台、北台、中台、南台。顶上有前后两排石砌窑洞,每排3间,快要倒塌,人进去有危险感。南面3间为过殿,门额上石刻“法雷寺”三个大字,上首位刻“十方禅林”,下首刻“民国十二年立”。窑洞(过殿) 内遍地都是干牛粪,足有两寸厚。在左边的角落里有一尊140厘米高的铁铸龙王像,有65厘米高的木雕华严三圣像,像前置木雕长方形香炉一尊,落款是“宁泰邑仝友、如山、玄慧敬献、民国壬戌年冬月立”。从此殿出北门便入院内,院之北面有三间石砌窑洞已破烂不堪,其中间一间的后面又另砌一间窑洞为佛龛,与此三间窑洞相通。佛龛内有2米高的 泥塑佛像一尊,像旁还有一尺多高的残缺佛像。院中有“洪武壬申年”“康熙二十二年”、“乾隆十四年”的碑记各一通。寺北有石塔一座,高约3米,半残,欲倒。塔旁有人工砌成的水池一个四边各长约一米左右,似为原来僧人饮水处。塔旁立一尊缺腿夜叉泥塑像。在台顶西北一堆乱石中有尊石刻文殊像,高约80厘米。台东南突起一小山丘,为此台最高点,山上有小塔一座,已经残损。

……(抄碑测量略——编者)

这里是天然牧场,这时牛马还未上场,在方圆十里之内,连-飞鸟也没有。我想大概只有我一个人,异常清静……

时间过得很快,不觉在台顶已待半个多小时,登记完顶上遗物,忽见中台顶上空有一片孤云,从西望去也只有5米大小。人常说台顶有云便是雨,我担心下雨,又觉得这里空旷无人,安静的有点紧张。9点开始从西台往中台走。从西台往东下行三里到牛心石和牛心石眼。牛心石是在缓平的山坡上突起一座石头小山,上面无土、无草,由于观察的方向不同,其形状各异,当地人称为“牛心石”。从牛心石再往下走一段路便到牛心石眼,这里是西台至中台的最低处,即山凹,当地人称山峰之间低洼处谓“眼”(音),因为附近有突起的大石头,这里 便称大石头眼。大石头眼有一巳倒的路碑,我将它扶立起来,上刻“北走八功德水三里”、“西走西台三里”、“南走清凉桥六里”“东走中台七里”。 西台在繁峙县境内宽滩乡与茶铺乡之间,中台是五台县与繁峙县的分水岭。从大石头眼往中台走一路爬坡,我心里着急,走得很快,但就是走不到头,不知是原来的里数不准,还是自己走得慢。只见中台的云越来越多,心想快下雨了,争取在雨前到达中台。

又走了不到一小时,中台的云比较少了,而西台却浓云密布,响起了雷声,下起了雨和雪,不一会儿自大石头眼以上的西台顶变成了雪山,像戴了一顶白色的帽子。

我走一路未下雨,11点到达中台,一进中台气象站的门便下起雨来,非常幸运,未被雨淋。使我不解的是西台海拔2700多米,

下的是雪,而中台海拔近2900多米下的是雨,真是天下奇观,不可思议。可惜没有摄像机和照相机,不能记录下来。

有太原的一位同志,在气象站实习,我在他家喝了杯开水,雨小了,我怕再下大不好下山,便于11点半往清凉桥走。为了节省时间,我未走道路,只是照着清凉桥的方向直走,走至半山又下起雨来,因为有雨衣未湿,只下了十分钟,不碍大事,算是顺利。在清凉桥吃了午饭。

(吃饭时发现梁记后抄录略——编者)

饭后,我抄了1953年《重修清凉桥碑记》背面刻的和尚名字。……

在清凉桥吃饭、抄写碑记共用一小时,于下午3点返回大草坪。

1985年7月2日

上午,从吴王口乘公共汽车至横涧乡云雾峪下车,再步行至石塘沟新村调查。(调查内容略——编者)

从云雾峪搭一卡车至盘城地下车,步行 去天岩村。天气酷热,适逢中午,走至半坡,又饥又渴,虽备一些饼干,因无水不能进食,见天岩村谷子地里有间作黄芥,曾听说黄芥叶子用手搓揉可生吃当菜,于是选其嫩叶揉之就食饼干,充当午饭。下午一点半达岩山寺。(在岩山寺抄录了碑文钟文11方——编者

院内有古松四株,据八棱石香炉刻文记载:“正隆元年(1156年)栽松树人李旺、李口记”这几棵松树已有八百多年的历史,观其树龄应属金代所植,这是我县唯一有栽植年代的古树。其树高胸围均在2米有余。……

晚上访问天岩范双双老汉。夜宿岩山寺。

1987年5月8日

早已调查过作头村北郭家坟的几通明代碑,颇有价值。早五点多起床,乘六点半的公共汽车到作头下车。紧张地捶拓了郭家坟明代嘉靖年间的三通碑,。因为没吃早饭,带馒头咸菜作干粮。拓了三通碑觉得肚子饿,吃干粮。十点从作头步行到福连坊天宫寺捶拓元代建寺碑。(碑内容略——编者)拓完已是十一点半,收拾东西步行半小村到下茹越乡。乡里的人已吃完午饭,付乡长杨芬和武装部长韩银寿又让厨房给我热饭,还炒了个菜,非常感谢。下午搭公安局的车回城到机关整理碑文。

1990年12月11日

这几天编写《文物志》。有些数据不准确,需到实地核实。今天原计划去茨沟营、韩庄长城、平型关调查核实。因没有车未去。遇见王殿功去永兴的车,先搭车到上永兴给梁金川老汉送去那天借来的一个陶罐,又乘公共汽车去砂河,然后步行去代堡村量了出土的金代经幢。在代堡村找到我认识的杨先富同志,计划让他引我去杨家坟调查碑记,结果老杨有病,他让他的儿子引上我到代堡村北杨家坟看碑。杨家坟原来有碑记数百通,经过历次运动存者很少,最古的只有明代两块。从代堡又步行到砂河永泉寺,量了永泉寺碑记的尺寸,再步行至公路乘车回县城。回到家里天色已黑。

1991年6月12日

早饭后乘化肥厂接工人的车到杏园,然后步行1小时到达石佛寺拓碑。从上午10点拓到下午3点。在石佛寺吃饭,饭后从下午4点拓到7点,步行七里回鳌子头村住宿。

1991年6月19日

早饭后,从东山乡步行至山会村洪福寺拓碑。此碑在洪福寺做粮库时当做磅台、用水泥抹入院内,其上面已拓印,今拓下面。需用锹镢刨挖并翻身才能拓印。我从邻家借来镢头和铁锹,虽然挖开但扶不动。请附近一位放牧骡子的壮年帮助扶起碑让碑翻了身,11点半才拓印完。这张碑拓印的最好,因为碑面朝下,有潮气,所以黑白分明,质量较好。然后,步行十余里到中庄寨宝藏寺吃干粮、拓碑。

宝藏寺住持隆英师(尼)不在寺内,有天岩村一位姓范的居士给寺庙锄田。拓完宝藏寺的碑,步行10里到联兴薛世恒家休息一会儿,到公路等车回城。

1991年9月30日

利用国庆节机关放假去代县木角村拓碑。早7点半搭化肥厂接工人的车至化肥厂,然后步行一小时到木角洪济寺。木角自古属繁峙,1955年归代县。村有一古寺洪济寺,寺内有一方峨口水地八村浇地章程碑刻于道光26年,我觉得很有意思,今天专门来拓印。……拓了一个小时,只拓了水利碑。然后步行去佛光庄村,到了佛光庄村佛光寺已是11点了。找不到住持,问了一个做饭的女人说:他不在你去拓吧,别人不管事。寺里一枚八棱经幢下半埋在石子院里,从挖′、拓、铺院恢复原样,共用了四个小时,直到下午三点才完成。这时来了个李明星,开始他见我拓碑很不高兴,互道姓名后,便积极帮助我收拾场地。并用自行车送我到化肥厂。我搭化肥厂接送工人的车回城。

李宏如镜头下的繁峙三圣寺