C845.冯义华:【乡村记忆】深切缅怀我的祖父(上)---平凡人生铸精彩 品高德厚励后人

别梦依稀,转瞬之间,屈指数来祖父离开我们已经有十余个年头,但他的音容笑貌却时常浮现在眼前,他的话语犹如春雨一样清新,他的笑容犹如春风一般温暖,滋润着我们的心田,令人感到无比的亲切,是我此生都无法忘怀的。祖父一生劳作,勤劳善良,为人忠厚淳朴,和蔼可亲,在方圆周边村中是位德高望重的老人,他的言传身教时刻激励和影响着我们。值此丹桂飘香时节,遂将对祖父那浓烈的思绪和深沉的缅怀凝诸笔端,以寄托对祖父的哀思。

祖父兴趣爱好广泛,尤其善于打猎,每年秋季忙完后,村里家中有土炮(猎枪)的老人就自发结成“打围”的队伍,一行人早早起床,在村庄的东岭或西沟到处转悠,围歼猎物。“打围”队伍中的人员是有具体分工的:“约杖子、坐鞍、打准、打跑、打飞、挑工”等,祖父的枪法最准是负责打跑和打飞的,突然起飞的野鸡和受惊奔跑的野兔,都是祖父手上的猎物。在上世纪八十年代前,在那个缺衣少粮物质特别匮乏的年代,祖父和村里善打围的老人们,秋冬季就是靠着打一些猎物到集市上换几块钱来贴补家用的。

小时候常听祖父讲,三年困难时期,由于农田连年干旱,导致粮食严重短缺,家家户户全靠地瓜面棒子面加槐花、榆钱、柳树叶、地瓜秧、杨树芒子,还有碾碎的棒子芯蒸窝窝头以供家中劳力和上学的孩子填饱肚子充饥。窝窝头不够吃的,就用棒子面地瓜面煮一些青菜叶子,如青青菜、车前子、苦菜等,吃过后身体不仅发虚还会出现水肿现象。后来,能吃的树叶和野菜吃光了,就把鲜嫩的榆树皮剥下来晾干后磨成面粉熬成糊糊充饥。

为补充家庭生活,家中姊妹多的,孩子们就会自发组织起来带上镢头和扁筐到秋收后的地块里或捡拾或刨挖残缺的地瓜、花生等;有经验的老农会专门在农田的地堰上寻找老鼠洞,和老鼠抢食储藏起来用于过冬的食物,如运气好有时挖开一个老鼠洞就会收获半蛇皮袋杂粮,有玉米粒、花生米、黄豆粒、地瓜等。

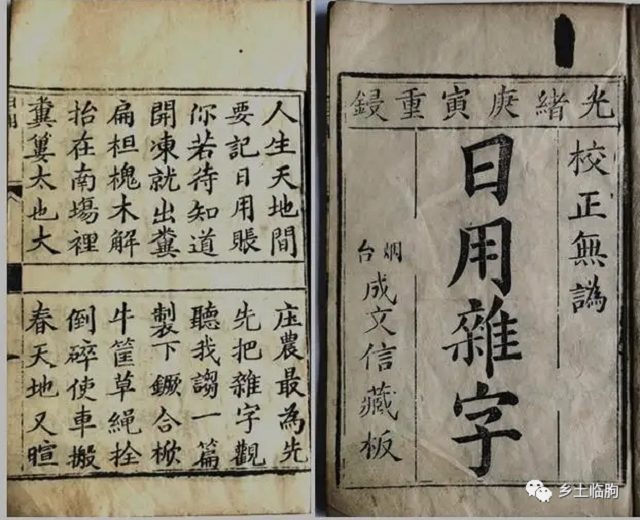

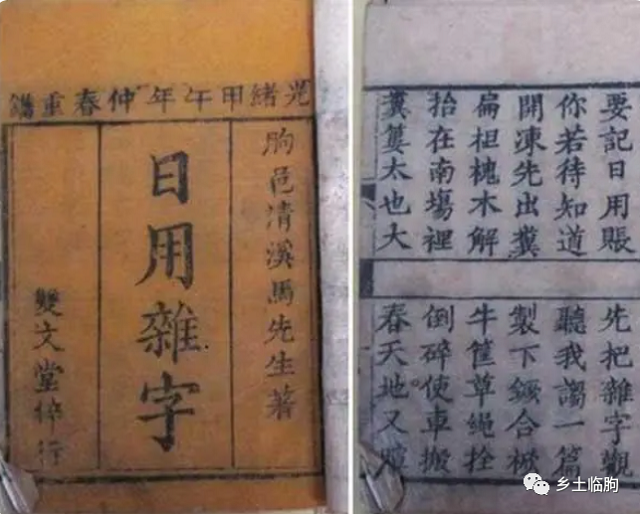

祖父常说,明清时期临朐、青州的冯氏先祖们先后有十多位中过进士和举人,讳惟敏祖是明清时期著名的散曲家,家族文脉绵长,是典型的文化世家。秉承祖训“不为良相,便为良医”教悔,祖父说民国以来临朐冯氏后裔凡从文从医行业的均颇有建树。虽然曾祖父上数几代从冶源迁蒋峪后又至沂山连续几代为农,因家境窘迫读书者较少,但为了让子孙后代永远不忘祖训,他专门请家族里有文化的老人给二祖父和祖父取名文学、文章,寓意祖孙绵延,家学相承,源远流长。在那个困苦的年代,曾祖父还专门请村里的私塾先生担任二祖父的老师,不仅教他学会了毛笔字,还掌握了珠算知识,二祖父不仅对《三字经》、《百家姓》、《庄农日用杂字》等经典倒背如流,还能够熟练阅读文言文。

秉承忠厚传家久,诗书继世长的古训,无论家境多么窘迫,祖父都会尽可能给子女们提供多读书学知识的机会,他省吃俭用,勒紧裤腰带,让父亲在临朐六中顺利完成了学业后参军。听父亲说,他读书时有一年暑假假期校长徒步三十多里山路来到家中,对祖父和祖母说:“父亲学习特别优秀,无论家里多么困难,一定要让他读完中学”。祖父当即向校长保证,就是砸锅卖铁也要供父亲念完中学。父亲经常和我们提起,那年他过生日时,祖母用晒干后收藏起来的萝卜叶子和黄豆面熬了一炖菜,他美美的吃了两大碗,然后高兴地站着梯凳子在北屋土墙上,用白粉笑快速记录下了“今天我生日吃了一炖菜!”的幸福时刻。

作者简介