E421.张 政: 鲁南教育的一座不朽的丰碑 ——追忆老校长冯昌和

今年是滕州一中建校60周年,这座鲁南名校历史上曾出过不少卓尔不群的教育家,德高望重的老校长冯昌和就是其中的杰出代表。在一中工作期间,冯校长孜孜以求,呕心沥血,无私奉献,凭借非凡的人格魅力、卓越的领导才能和先进的教育理念开创了一中又一个辉煌发展的黄金时代,确立了一中在济宁地区乃至山东省的地位,为一中持续发展奠定了坚实的基础,在滕州一中发展史上树起了一座不朽的丰碑。

广揽群贤育新苗

教师是学校发展的第一资源。冯校长非常重视学校教师队伍建设,他常说,有了高质量的教师就能培养出高质量的学生。1956年,一中初高中班共有24个班,在校学生1200多人,但专职教师仅有52人。为充实教师队伍,冯校长努力向上级争取。根据退休教师肖允中老师回忆,1958年省教育厅直接选拔了一批当年大学毕业的高才生专门分配到一中,其中包括来自南京师院的周世钺、上海师院的马美龄、曲阜师院的王牧天、贾宝清等,极大地壮大了师资力量。

为调动教师的积极性,冯校长在政治上关心教师,工作上关怀教师,生活上体贴教师。冯校长常说:“注意从教师中提拔干部,注意从教师中发展党团员。”这使昂映忠、王培栋、韩月贞等一批教师走上中层领导岗位。“教师只要工作上去,别的事情不用问”,是冯校长常挂在嘴边的一句话。教师们遇到的困难,冯校长总能及时给以解决。退休语文教师唐朝莲提及一事至今念念不忘。1960年,唐老师的父亲去世,办完丧事后,便把在家乡无人照顾的奶奶接回学校。没等唐老师汇报,冯校长就把老人的房子安排完了,不久还安排专人去唐老师家乡给老人转户口。冯校长在世时对这件事情一直没再提起,但是这种无言的关怀却让唐老师感激终生。

退休教师孔宪纯老师说:“冯校长是国家十四级干部,可以说是当时全县级别最高的领导,但是冯校长没有任何官架子,平易近人,为人正直,起到了很好的带头作用”。正是这种高尚的人格魅力,使得学校凝聚了一大批思想好、水平高的优秀教师,为后来的发展奠定了坚实的基础。王端田、王牧天和官景成等老师均在这一时期参加工作,后来皆成为特级教师,这些教师的成长历程至今为人们津津乐道!

冯校长视学生如自己的孩子,关怀备至。那时的学生生活非常艰苦,有的学生连煎饼也带不起,只能带萝卜丝、地瓜干来充饥。考虑到学生步行往返过于劳累,冯校长让总务处购置了地排车,并安排青年教师下乡去接学生。退休教师周廷梁老师对此记忆深刻:“当时接学生就是一项制度,东边到东郭,北边到界河,西边到西岗,南边到杨庄。地排车由老师拉去,装满车后和学生一起拉回来,每个星期天早上都去。”天热的时候,煎饼也会发霉变质,冯校长又安排专人用麦秸搭建了两间“煎饼室”,专门供学生晾晒。

狠抓教学不放松

教学是学校的中心工作。冯校长任职期间狠抓教学工作,极大地促进了教学质量的提高。

其一,冯校长坚持深入教学一线,加强学科教研工作。退休物理教师连传荫老师回忆说:“冯校长经常走进课堂,开展听课、评课、研课活动。对新分配教师的课一定去听,而且是跟踪式去听,听后给以针对性很强的评课。”冯校长带头听课对全校教师起到了很好的榜样示范作用,有力地促进了学校观摩教学活动的开展。在冯校长的引领下,一中初步形成了先集中研究、再观摩课堂、后提炼教法的观摩课教学模式。这种充分发挥集体智慧的学科教研,迅速提高了教师队伍的整体业务能力,让一中脱颖而出,使得当时济宁地区(滕州原属济宁专署)甚至外地来一中学习的教师络绎不绝。其实,一中最优秀的传统就是集体教研,一中现在严谨扎实深入细致的优良教学传统就是在这一时期形成的。其二,冯校长推广直观教学,提高课堂教学效果。当时,地理教师用纸浆制作了地形模型,数学教师用钢丝制作了立体几何教具,历史教师用灯泡和电线制作了疆域模型。1960年,一中制作的教具在济宁地区组织的展览中大放光彩。其三,冯校长重视实验教学,注重学生能力培养。谈及冯校长对实验的重视,原教导处主任韩月贞激动不已:“自己读高中连试管都没见过,上课的时候只能凭着老师的描述去想象。可是,来一中工作后就很欣赏这里的实验设施,基本的实验仪器都有,对我这个化学专业毕业的学生,冯校长很器重。他安排我制定仪器配备计划,为实验室购置新的仪器设备。为此,学校还专门举办了理化实验展览,得到了社会和学生很高的评价。”其四,冯校长“抓两头促中间”,全面提升教育质量。退休教师许志伍老师介绍说,“两头”就是优秀生和后进生,对优秀生进行破格培养,对后进生进行弱科补差,那时每到课余,总能看到教师义务给学生补课的身影。冯校长的这种“面向全体学生”的教育思想至今仍是教育界所提倡的。

由于冯校长对于教学工作的重视,教师的教学水平在潜移默化中得到提升,学生的学习成绩也在整个地区脱颖而出,学校开始在全省小有名气。据老教师张泽文回忆,先是吕瑞泉考入北京大学,后是孙桂荣考入清华大学,一中建校以来第一个“北大生”和“清华生”都是在那个时期产生的。

1962年5月,山东省人民委员会发出通知,确定滕县一中为省级重点中学,一中进入了一个全新时代,一中在全省中学的地位也基本形成。

素质教育先行者

“老师不能刻意地追求学生分数,重要的是关注学生的实际水平,应该把关注的重心放在培养学生的综合能力上。”冯校长这句话让退休教师常元勋老师至今记忆犹新。那时,学校不仅抓智育,而且加强体育、美育、劳动技术教育和社会实践教育,使之互相渗透、协调发展,促进了学生全面健康成长。

为搞好学生的思想政治教育,五十年代,学校开展了以“爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱护公共财物”为主题的“五爱”教育,六十年代,学校开展了“学雷锋、创三好”为主题的教育活动。冯校长历史知识丰富,自己有一套二十四史,十分关心时事政治,在每两个星期组织一次的校会上对全校师生介绍国内外时局变化。在形势报告会上,冯校长旁征博引,引经据典,对学生的思想教育取得了很好的效果。

“到处歌声,遍地舞影”是冯校长对学生活动课的基本要求,学校要求每个学生都参加一个或两个兴趣小组以发挥特长。因此,每天两节课的课外活动都成为学生们快乐的舞台,每到周末整个学校更是欢腾活跃,真正成了学生的乐园。五六十年代的滕县一中,师生昂扬向上、意气风发,学风浓郁、生动活泼,校园清晨书声琅琅,课下歌声舞影。

学校组织了文学、数学、理化、史地、无线电、标本制作等课外兴趣小组,成立了全校性质的航模队、田径队、篮球队、体操队、合唱队和文艺队等,开展了丰富多彩的学生活动。实验室里,化学教师带着学生制火箭、放卫星,生物老师带着学生饲养小动物、嫁接各种植物。运动场上,不仅有篮球、排球、足球、乒乓球运动,还有垒球、板球、跳箱、跳绳、跳高、跳远、铁环、浪木和勒木等锻炼项目,体育教师朱奇带领的一中篮球队曾经十分有名,打遍鲁南地区无敌手。为陶冶学生情操,冯校长提倡每个学生要学会一种乐器。学生没钱购买乐器,就自己动手制作,当时在每个教室的后墙上几乎都挂满了二胡等乐器。在冯校长任职期间,一中以教师为主体组建了业余剧团,形成了每年年末排演一场大戏的传统,五十年代主要排演了《北京人》,六十年代主要排演了《雷雨》《年轻一代》。语文特级教师王牧天经常协助学校剧团修改剧本,《雷雨》剧中的周萍就是他饰演的,他回忆说,这部大戏面向全县,曾在八一剧场公演,还到木石煤矿和柴里煤矿演出,在全县轰动一时。

这些丰富多彩的活动极大地培养了学生能力,学生学得主动了,负担减轻了,学校向高等院校输送的人才也愈来愈多了。五六十年代的一中毕业生在祖国的各条战线上做出了突出的贡献,涌现出了众多的杰出人才。如:中国人民解放军总政治部主任李继耐,航天科技集团一院总体部副主任李昌懋,中共新疆维吾尔自治区委员会常务副秘书长满宗洲,原最高法院《人民法院报》副社长王连登,原劳动和社会保障部办公厅主任刘贯学,原山东大学生命科学院院长张长铠等。冯校长秉承的“德智体美劳诸育于一体”的办学理念,关注了学生的全面发展,促进了学生的个性形成。现在,一中坚持的“全面发展打基础,不拘一格育人才”的办学宗旨,与冯校长的“让学生全面发展且学有特长”的教育思想是一脉相承的。在大力提倡素质教育的今天,人们不能不赞叹冯校长当年在素质教育工作上的超前意识。

针对当时一些学校存在学生课业负担过重、教学方法过“死”的实际,国家决定启动大改试点工作。为此,济宁地区专门在一中召开了教育改革现场会,全地区的中学校长来学校参观学习,校长们对一中的教育成果赞不绝口。1964年,教育部发出通知,确定办学较好的滕县一中为全国31所大改试点学校之一,标志着一中进入又一个巅峰时期,学校的办学水平跃居全国前列。这是滕州一中发展史上的第一个黄金时期,学校的知名度,很大程度上就是从这一时期开始建立起来的。

1955年至1965年,是冯昌和校长在滕县一中工作的十年,也是一中不畏困难、艰苦创业的十年。在这十年,一中形成了鲜明的办学特色,探索出了丰富的办学经验,形成了优良的办学传统,教育与管理都迈上了新台阶,各项工作走在了全省和全国的前列。冯校长以“捧着一颗心来,不带半根草去”的赤子之忱,为一中的发展鞠躬尽瘁,为党和国家的教育事业殚精竭虑,带领学校实现了一次次跨越式发展,谱写了鲁南教育的华丽篇章,显现出一个革命家的睿智和远见,彰显了一个教育家办学的胆识与气魄,给一中留下了宝贵的物质财富和精神财富。

冯昌和校长是一中的功臣,是鲁南教育史上一座光辉的丰碑。

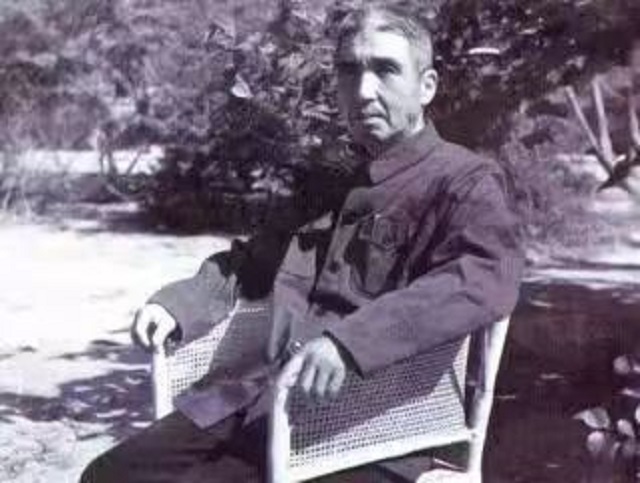

(冯昌和,1907年生于江苏省邳县,1937年参加邳县青年救国团,1950年任邳县县长,后任济宁地区文教局局长;1954年任曲阜师范学校校长,1955年11月,调任省立滕县中学校长,1965年离休。)