B846.冯丰年:代州冯氏院落建设的文化特色

代州冯氏家族文化的精髓,不仅表现在清廉为官、勤政为民、献身爱国、优良家风等社会活动里,也表现在院落布局、功能设置、外在造型、隐寓明示等家园建设中。对于前者,见诸书报杂志的论文屡见不鲜,本文不再赘述。笔者在此将只对明清近400年中冯氏院落的建筑群逐一介绍解析,探讨其彰显的文化特色,以及丰富代州冯氏家族文化的基本内涵。

从明成化中(1470年左右)始祖冯盛由鲁迁晋,在代州城西南街的冯家街落脚建院,到万历中期(1600年左右)五世祖冯明期迁居雁平兵备道署后,在西北街道后街北侧建院,再到清顺治庚子(1660年)七世祖冯云奏迁居兵备道署前,在州城西大街北侧建院,分别建成了三处住宅大院。尤其被称为道后冯氏和道前冯氏的两处大院,逐渐扩张增建,形成了独具特色、规模日盛的两个建筑群。如果説冯家街的宅院尚在冯氏创业时期建成,还没有形成完整的建设理念而仅仅是个雏形,那么,道后冯氏与道前冯氏的宅院建设理念则已形成并日臻科学、完善,体现了这一书香世家鲜明的文化特色。现在,我们就看看各项建设的独特文化寓意吧!

一、藏书楼——收藏家志族谱、存放文化瑰宝。

藏书楼

道后冯氏的藏书楼匾曰“翠滴楼”,这三个字是清康熙辛丑夏由崇祯进士、翰林院少詹士、山东沾化人李呈祥书写;道前冯氏的藏书楼匾曰“栖凤楼”,配有“由明及清三百载书香门第,自鲁至晋十七世簪缨人家”的木板楹联一副。这两座藏书楼,每座“聚书数千卷”,包括皇帝的诏书、圣旨、敕封以及御赐袍帽,先祖奏疏、日记、家学、遗训、史考,冯氏碑铭、自传、家谱、著作、字画、手稿,以及古代圣人书籍、书画等,使这里成为价值连城的文化宝库,也成为哺育冯氏子弟攀登科举之巅的资料源泉,揭示了“书香门第”与“簪缨人家”戚戚相关的必由之路,其在代州冯氏崛起中发挥了决定性的作用。这,也就是具有战略眼光的先祖们特别重视“藏书楼”建设的初衷吧。

二、私塾房——培育家族子弟、攻克科举难关。

私塾房

道后冯氏的私塾由冯如京创办,就在乡称“三间大门”院内;道前冯氏的私塾由冯揆文创办,就在赵家巷路东乡称“书房院”内。私塾筹集资金,使冯氏子弟无论贫富都有上学读书的机会,提供一个平等竞争的平台。二百年间,仅道后私塾就培养出11名进士、33名举人,贡生、秀才则数不胜数,完全实现了先祖办学的最终目的,也成为代州冯氏常盛不衰的根本原因所在。

三、坊表——宣示千秋功德、宏扬书香魅力。

坊表

冯氏先祖把坊表建设当作宅院建设不可或缺的组成部分,不失时机地将坊表列入重要议事日程。当四世祖冯恩冯惠二兄弟率先为代州冯氏打开举人之门时,便在街口为其父母建起“天宠荣褒坊”;六世祖冯如京致仕后,在院门口跨街修建“勋高五省坊”;六世祖冯右京为自己的直系后人道前冯氏宅院东街上修建“进士坊”。除了这些建在“家门口”的坊表外,冯氏还在州城大街上建了“三世藩宣坊”、“兄弟进士坊”、“五子登科坊”、“文武济美坊”、“两宪关西坊”等。这些坊表的建立,不仅召告民间冯氏“勋高五省”的丰功伟绩,更在于宣扬“五子登科”、“兄弟进士”等励志精神,让“知识改变命运”成为普通人奋斗进取的灯塔。

四、宗祠——重温祖德宗功、传承家教家风。

宗祠

道后宗祠奉祀四世祖冯愈以下神主,道前宗祠奉祀始祖七世祖冯云奏及以下子孙,三百余年香火不断,子孙延绵,见证着一代代冯氏后人继承祖先遗志、振兴家族文化的奋斗历程。先祖设祠奉祀的目的,正如宗祠门楹所载:“祖德宗功雁塞藏三朝文敇,频香藻洁燕诒答百世蒸尝 ”,通过祭祀活动,凝聚族人合力,传承先贤遗训,宏扬家教家风,激发进取热情。不久前,代州冯氏文化研究会决定每年清明节为“祭祖日”,不少省内外宗亲回乡祭祖并开展联谊活动,宗祠的重要纽带作用可见一斑。

五、花园——淘情养性处所、吟诗会友仙境。

花园

道后冯氏的花园名“知园”,内有翠滴楼、半华亭、人造假山;道前冯氏的花园名“西园”,内有闻名遐迩的“九窑十八洞”;冯氏在西南街创业时,也已有了城南的“冯氏别墅”。这些亭台新颖、花艳水清的秀丽景色,为冯氏接待宾客、会友唱和提供了极佳的氛围。 清代满族诗人德保在乾隆年间来代州主考,试毕与同仁游西园,并作《游冯氏西园》二首;冯氏十二世祖冯廷工则有《知园早秋》和《知园晚步》二首;足见此处令文人诗兴大发、流连忘返,比餐桌上的一席盛宴更使友人铭刻在心。

六、佛堂院——膜拜佛祖菩萨、净化向善心灵。

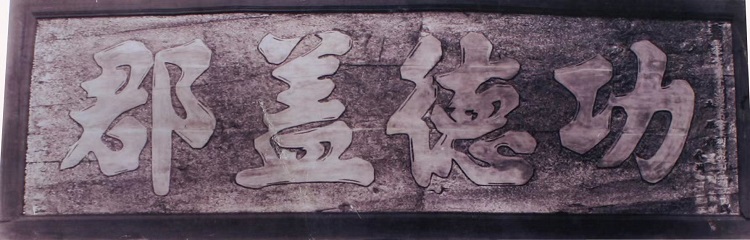

此匾是佛堂院所在大院的大门匾额

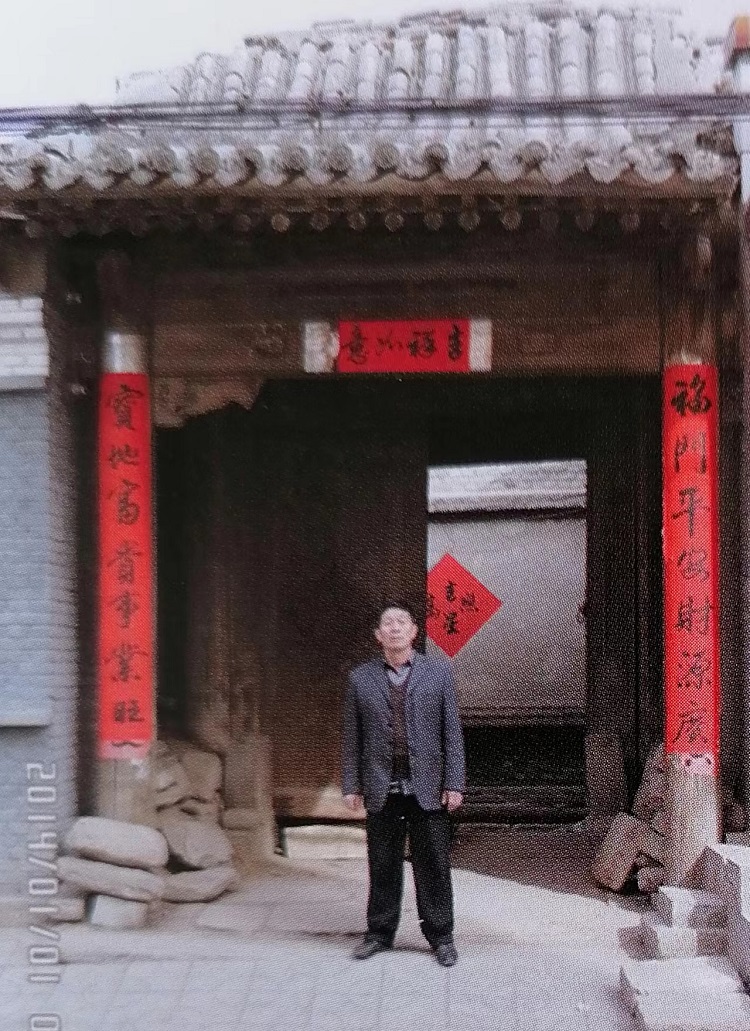

道后冯氏、道前冯氏先前都有颂经敬佛的小型佛堂。为了方便多人参与,道前冯氏在“功德盖郡”大院“栖凤楼”后建了“佛堂院”,除平时焚香供佛外,每逢春节便组织全家人集中到院虔诚朝拜,一方面感谢佛陀护佑、年年平顺,一方面许愿扶困救危、一心向善,使来者心灵受到洗礼。尤其对未成年人,这种潜移默化的感染对他们的未来产生了极好的影响。

七、住宅——坚持普惠实用、体现简朴之风。

纵观冯氏住宅,不论道后冯氏还是道前冯氏,几百年来都是坚持一个“普通”的原则,不追求高、大、上,不追求精、美、洋,以和节约、简朴的家风表里如一、相得益彰,这里就不多费笔墨了。

在文章结束之前,笔者想强调:上述七项中的每一项并无多少特别,做到其中的一项或几项也很普遍。但把七项在一处院落中全部建全却是十分少见,本文关注的仅在于此。

作者简介:

冯丰年,代州冯氏十六世孙,1941年生于代县西北街。1968年毕业于山西大学物理系。中共党员,中国土地学会会员,国家土地评价师;全国国土资源执法先进工作者。入载《中国专家大辞典》,山西大学《学府之光》。忻州市国土局副局长任上退休。先后被聘任《山西雁门冯氏文化研究会》会长,顾问,荣誉会长。