B927.原雪瑞:【代州冯氏英雄谱之一】 冯曦:救民水火载史

原雪瑞

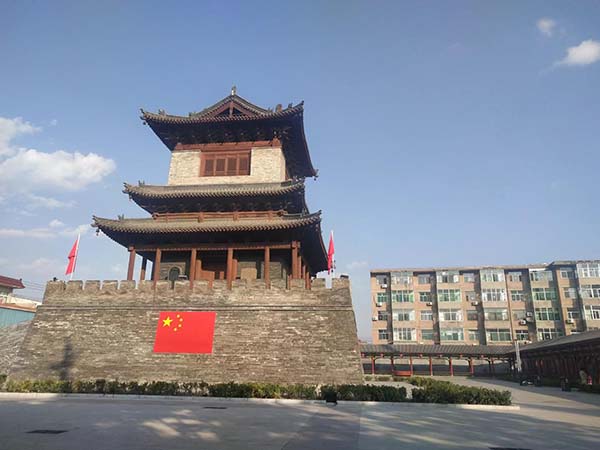

前言:“我朝右姓,首推冯氏”,代州(今代县)冯氏家族是公认的清代第一高门望族,其家教、家训和家风,充满德教、爱国思想。在国家面临生死存亡的关键时刻,代州冯氏儿女深怀民族大义,舍生忘死,义无反顾地投身到抗日战争、解放战争、抗美援朝战争及伟大社会主义事业建设中,谱写了一曲曲英雄赞歌、一页页敬业奉献篇章,成为了代州冯氏乃至全县人民承继爱国家风、弘扬报国传统的光辉典范。时下如何讲好红色人物故事,怎样传承红色基因,已成为当下时代主题。为此笔者于2024年6月份,专门采访了代州冯氏文化研究者田俊民先生,集录了代州冯氏一族革命人物及其故事,以期社会各界不断拓展社会教育载体,推出丰富多元的研学活动,助力家乡红色旅游发展。

冯曦(1880-1960年),字紫禾,山西代州人,出生于雁门关下一个书香门第家庭之中。

幼家贫,却仍苦研国学。清末,他曾一举拔贡,授陕西候补知县。然此时他已深受孙中山先生感召,向往共和,遂弃官不就,毅然赴日本早稻田大学留学并考察“实业救国”。民国后,曾任山西省议会秘书长,1928年,受中山先生亲自教诲而赴原绥远省(今内蒙古西部)兴办实业。并曾先后担任绥远省政府委员实业厅厅长、建设厅厅长、绥远省文官考试筹备委员会主任、绥远省政府代主席等职。由于傅作义先生对其极为尊重和信任,故当时尚能施展抱负。据知情人的回忆“皆因傅与先生长侄冯鹏翥乃军校前后学友。后冯任军长时傅又在其部下任师长。为此二人交情非同一般,故傅对冯曦也执子侄礼。清末民初,由于国力衰败,在绥晋商已日渐没落,为实业兴边,凭借他在晋绥两省的威望和人脉,便开始了对在绥晋商守旧经营方式的改革。组成了以大盛魁等诸多著名晋商为联合的实业体,并被选为董事长,投资兴建了内蒙古西部地区第一座毛织厂、第一座发电厂、第一座面粉厂、第一条绥新公路,以及重建和恢复了鄂尔多斯东胜古城。然而,由于日寇入侵,归绥地区沦陷,不但晋商从此淹没于历史动乱之中,他的多年心血也随之毁于一旦。

更值得称道的是,他一生为官清正,从未参加过任何党派,史称“民国廉吏”。从政以来尤为珍惜人才,当闻听王若飞同志归国在包头被捕后,遂积极参与协助营救,终使王若飞同志转危为安。除此之外,他还特别关注塞外的民俗民风,亲自担任组委会主任,连续主办五届“绥远赛马大赛”。此赛事盛况空前,观者如堵,不但有力推动了蒙古民族的马文化,而且使塞外的马市交易也空前繁荣起来。从而加强了边疆和内地各省的流通,成为傅作义主政绥远的一项德政。抗日战争爆发后,因不满阎锡山的不抵抗主义和放弃绥远政策,故追随中央政府避难于四川。后因代县故乡沦陷,家产均被日寇以“逆产”为名抄没,故离乱期间生活困顿,多靠故旧支持,但爱国之心从未改变,犹在病中写诗以抒发忧国忧民之情及抗战到底之志。日寇投降后方得以重返故乡,任山西省政府参议。新国成立后,于1953年被聘为内蒙古文史馆员。1960年病逝于北京,破例特准土葬于八宝山公墓。

作者简介:

原雪瑞,男,1969年生,代县人,无党派人士。山西省作家协协会会员。代县政协委员,曾任《忻州商会》《映象滩上》《代县道情》《古郡风物考略》编辑。有新闻作品被《中国日报》等纸媒转载。文学作品见诸《山西日报》《幸福》等报刊杂志及各大公众平台。