C887.冯建堂:姑妈

八年抗战中 , 日本侵略者不仅没有战胜英勇不屈的长秋村民 ,反而更加激发了这里的民众誓死抵御外来侵略的民族精神 。淄河流域的抗日战争 ,在长秋村抗战领头人冯毅之、冯敏、冯殿笃和翟作新等人的带领下 ,男女老少齐上阵 ,全民皆兵 , 同仇敌忾打击侵略者 。长秋村冯氏家族和乡亲们在共产党领导下开展的抗日游击战如火如荼 ,有力地打击了日本侵略者对这个沂蒙边缘山区抗日根据地的侵略行径。

在抗战胜利已经将近六十五周年的今天 , 回首望去 ,我发自肺腑钦佩和敬仰那些在抗战峥嵘岁月中 ,全然不顾自己生命安危的长秋人 ,为了民族的独立与解放 ,为了把入侵家园的日本强盗赶出家园国门 ,所表现出的大无畏牺牲精神! 尤其是他们不止一次地目睹者自己的父老乡亲或者惨死于日寇的刀枪之下 ,或者战死于枪林弹雨的敌我两军对垒的战场 ,或者毙命于日寇的牢狱之中 ,他们并未因死亡的随时会降临而胆怯 , 未因倏忽而至的死神而却步! 八年里 ,他们几乎衣难蔽体 ,食难果腹 , 日难畅行 ,夜难酣寐 ,用粗糙的耕种农田的双手 ,拿起土枪大刀长矛甚至石块 ,与装备着步枪重机枪迫击炮和飞机的日寇 ,进行着人类战争史上双方兵器最为悬殊的抗击! 他们——长秋村冯氏家族和乡亲们靠的是什么呢? 表弟王旗曾在他的抒情美文《 我的长秋》中 , 回答了这个问 题:“ 只有不羁的精神和自由的向往 ,还有抗争的勇气! ”

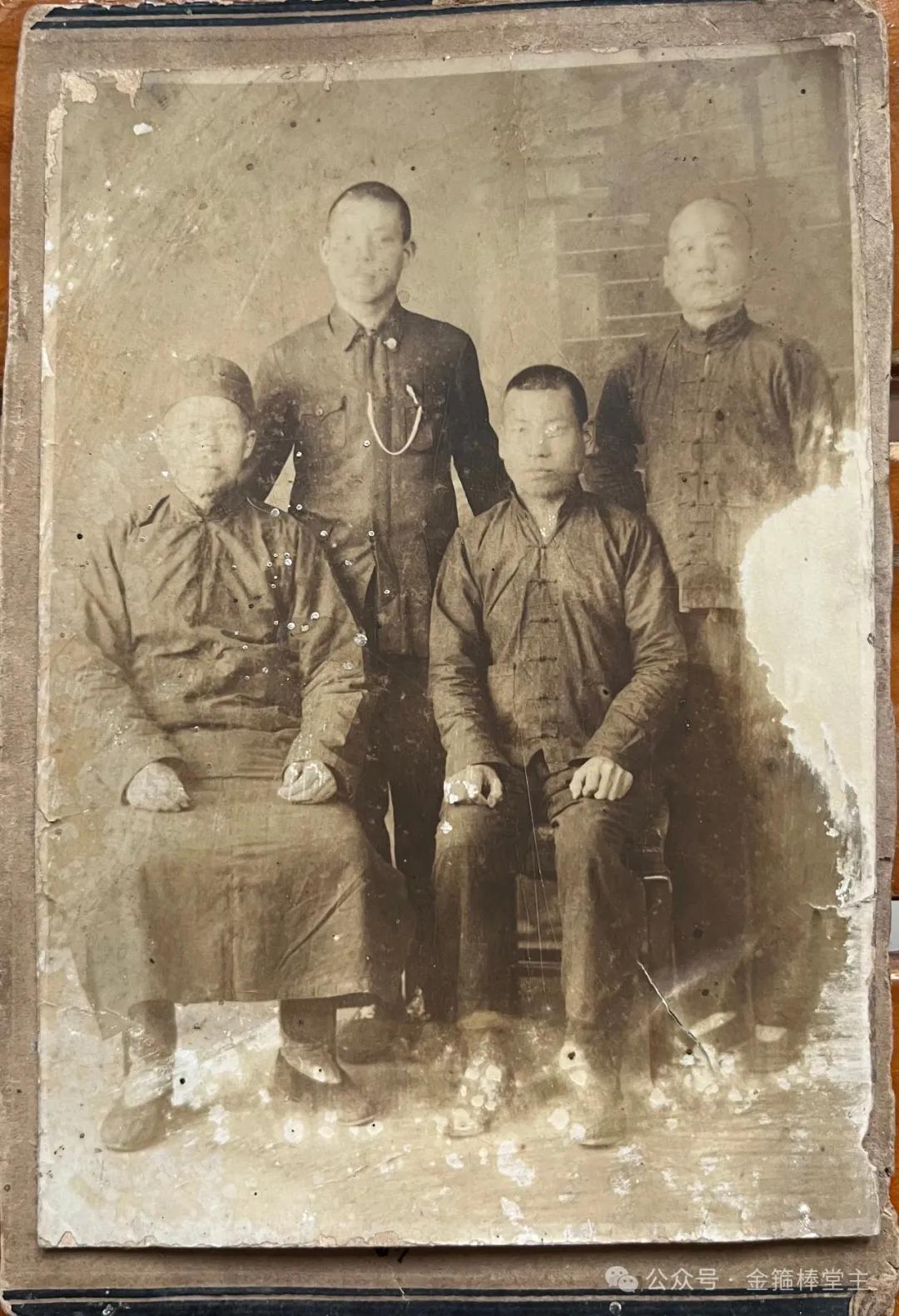

1943年4月,太爷爷冯广绥(前左)和三爷爷冯保信(后左)救出被鬼子抓到东北当苦役的冯殿杰(前右)与冯阳春(后右)

在长秋村的抗战队伍里 ,既有堂堂五尺男儿的山东大汉 ,也有巾帼不让须眉的女中豪杰。

中华民族历史上从来就不缺乏巾帼英雄 ,南北朝时期著名的长篇叙事诗篇《 花木兰》,就记录了一个代父充军 ,南征北战的女英雄形象 。这个农家女子花木兰 ,原为一个乡间纺纱织布、对镜贴花黄的羞涩闺中女子 。为了抗击外来侵略代父出征 ,驰聘疆场 ,最终靠着机智勇敢 ,成为名垂青史的女中豪杰 。河南豫剧大师常香玉的名剧《 花木兰》,大陆与台湾合拍的电视剧《 花木兰》,还有美国迪斯尼公司耗费巨资制作的卡通片《花木兰》,都是赞誉的这位民族女英雄。

抗战中长秋村的妇女们 ,除了给八路军缝制军用衣被 ,烧火做饭摊煎饼 ,还有不少给八路军抗日武装和政府传送信息 ,协助打击日本侵略者的女中豪杰 。马鞍山抗战中牺牲的冯文秀、孙玉兰 ,益都县和长秋村抗战妇救会的王希莲、赵俊美、冯文华等等 ,都堪称长秋村的花木兰 。她们并不是代父充军 ,而是面对手端钢枪刺刀闯进家园的日本侵略者 ,这些平日里手拿针线 ,一天到晚忙碌于锅台做饭河边洗涮服侍老幼的农家女子 ,或者自己主动拿起了土枪石块 ,与强盗倭寇拼一雌雄;或者为了八路军抗日武装和地方政府 ,独自穿行于日伪顽的刀枪之下封锁线间 ,传递情报运送粮食什么的 。这些今日看来似乎有点简单的举止 ,在那个战火纷飞的抗战岁月 ,尤其是日本侵略者“烧光、杀光、抢光”的铁壁合围扫荡中 ,随时都会丢掉脑袋性命 ,她们的这般胆识和行动 ,也就没法不令人为之敬仰和钦佩! 或许她们从小也耳闻过历史上花木兰代父从军的事迹 , 因而长秋村 的“女土八路”们 ,在抗击日本侵略者时所表现的英勇气节 ,或许也就因此而显示出了她们青出于蓝胜于蓝的刚毅烈性!

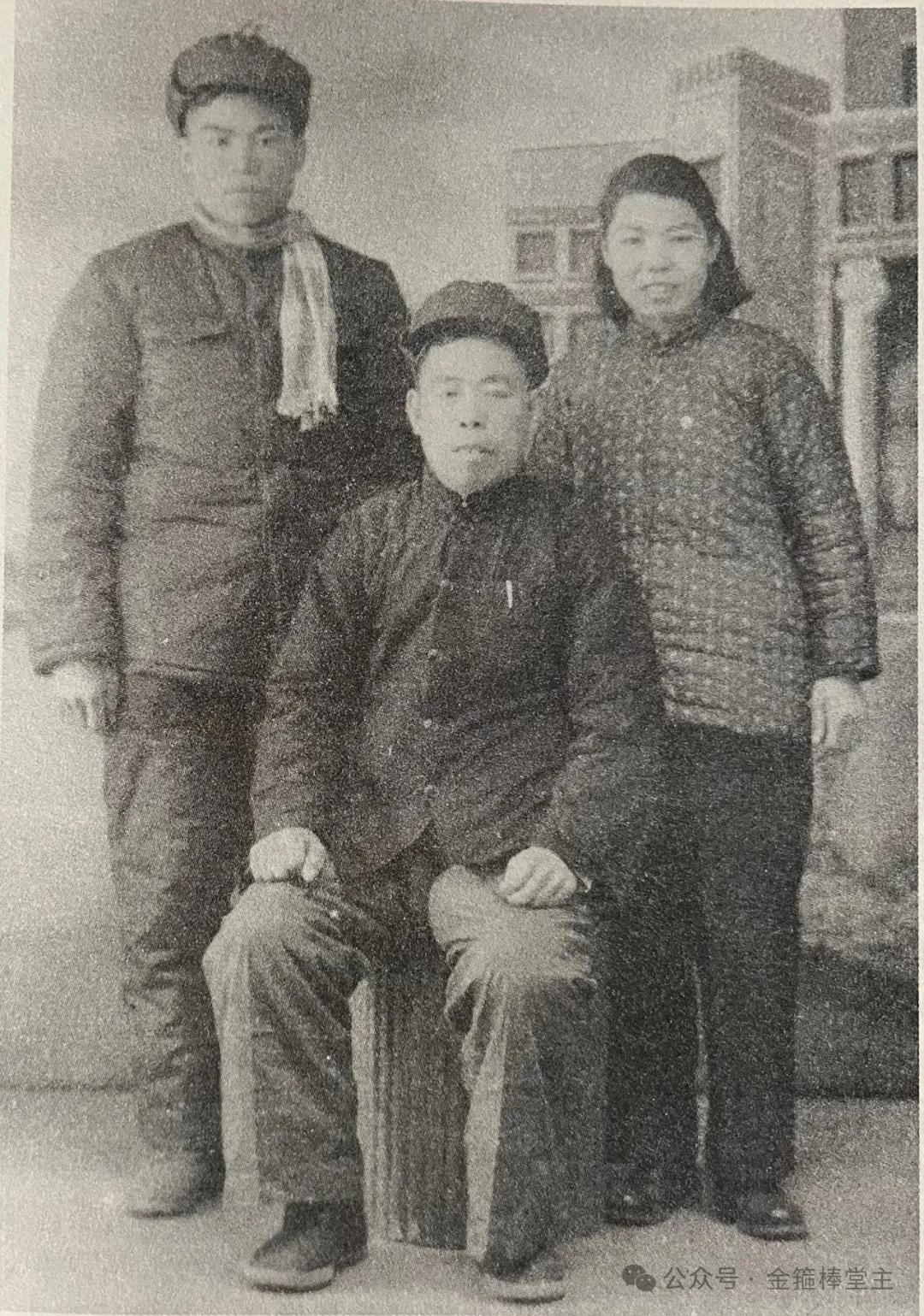

抗战胜利后全家团聚-“土八路”爷爷冯保爱(前坐)、姑妈冯文华(后右)、父亲冯登干(后左)(2011年翻拍)

写到这里我要说明的是 ,冯文华是我姑妈 。之所以叫她姑妈 ,是因为我们姊妹们年幼时 ,父亲的工资微薄 ,我们全靠着这个年长父亲两岁的姑姑的接济 ,长大成人的 。姑妈——是我们姊妹们对她的亲昵称呼 。父亲三岁、姑妈五岁时 ,奶奶牛兰英罹疾弃世 ,撇下了年幼的父亲和姑姑 。或许 ,姑姑的刚毅性格 ,就是在过早的失去母爱和艰苦的战争中磨砺出来的 。姑妈冯文华参加抗战时 ,她的父亲冯保爱——我的爷爷 ,也在八路军新一营从事着抵御侵略者的抗战 。姑妈跟随她的本家大哥冯毅之 ,跑前颠后地干着打击外来倭寇的抗战活儿 。鬼子投降后 ,姑妈跟随大军南下 ,先是到了河南郑州。

2002年 ,我拟写局体协成立五十周年电视专题片解说词时 ,在局档案馆收藏的1956年3月8日的《人民铁路报》第四版中 ,我无意中看到了登载着姑妈冯文华工作时的一幅照片 。这是一个“三八妇女节”宣传女劳动模范先进事迹的专版 ,专版题为“ 积极参加祖国社会主义建设的妇女们”。照片中的姑妈头戴工作布帽 ,鼻梁上架着防护镜 ,躬身俯视手中的工具 ,全神贯注地工作着 。照片配发的文字这样写道:“郑州机务段女旋床工冯文华 ,每月在生产中都能超额完成任务。1955年全年统计 ,按定额计算共计超额了17796分钟 ,并提出了不出返工废品的保证 。今年元、2月份 ,超额了2735分钟 ,消灭了返工现象 。图为冯文华正在紧张地工作 。(本报记者) ”

1958年 ,姑妈冯文华相继出席了“河南省社会主义建设模范妇女”表彰大会、在北京召开的“全国妇女建设社会主义积极分子”表彰会 ,分别获得两枚奖章 ,受到刘少奇、周恩来和邓小平等中央领导接见 ,并合影留念 。遗憾的是 ,那幅刘少奇、周恩来和邓小平接见妇女模范的合影照片 ,在史无前例的“文化大革命”中被红卫兵造反派焚毁了。幸存的这两枚奖章 ,和一本写着“赠给全国妇女积极分子代表”,并盖有“ 中华人民共和国铁道部”国徽朱印的笔记本 ,作为姑妈一个人生驿站的辉煌时刻见证 ,被收藏至今。

1960年前后 , 国家第一次提出修建青藏铁路。当时从各单位抽调优秀者组建青藏铁路建设大军 ,作为先进模范工作者的姑妈 ,踊跃报名 ,结果自然被选中 。她从郑州调往青藏高原的青海格尔木工作 ,也就是今天的青藏铁路东端所在地 。后来 , 随着青藏铁路的缓建 ,姑妈又被调往陕西咸阳 。再后 ,又被调往彩云之南的铁道兵昆明某工厂。

“土八路”姑妈冯文华(左)与姑父李琦(右)在昆明(2011年翻拍)

离休前担任铁道兵昆明某工厂厂长的姑父李琦 ,生前曾经不止一次告诉我:“你姑姑干工作可卖劲 。实际上 ,她参加革命比我早 ,她是抗战时的‘ 土八路 ’ ,她的资格比我老。”那时我对姑父的这番话还不太放在心上 ,只知道姑妈冯文华是个老革命 。母亲有时耳提面命地教育我们姊妹们时 ,也会说“你爷爷和你姑姑卖命打日本鬼子 ,多不容易呀! ”

1992年夏 ,我陪同姑妈回到长秋村 ,为1987年逝去的爷爷立碑 。那次 ,我跟随姑妈去长秋村东南方向的下张村 ,探望姑妈的姥姥亦即我奶奶的娘家亲戚 。我跟着姑妈徒步从长秋村向南 ,登上丘陵坡地 ,再向东行 。或许是故地重行 ,引起了她的记忆思绪 ,姑妈突然给我说 ,这条崎岖的乡间小路 ,抗战时她与长秋村民们不知跑了多少次 。“跑鬼子时,有时候慌张,我们也没有鞋穿,光着脚在这长满蒺藜,布满碎石渣的小路上拼命地往后面的大山里跑,鬼子汉奸开着枪在后面追赶 … … ”

“ 跑鬼子”是故乡的当地方言,是鬼子偷袭扫荡时,老百姓和游击队与敌周旋的一种战略方式。

2005年9月,中共中央、国务院、中央军委,为纪念中国人民抗日战争和世界反法西斯战争胜利六十周年,给在世的参加过抗战的八路军将士等民族英雄们,颁发“纪念中国人民抗日战争胜利六十周年纪念章”。我当即给远在昆明的姑妈打电话 。电话那端,姑妈说她刚从单位专门为她颁发纪念章的会场回到家里,言语中既平淡又高兴 。她说:“看到这枚纪念章,就会想起那些牺牲的人们。”“ 比起老家牺牲的人们,我现在很满足了。”姑妈话语不多,但全是肺腑之言。

2005年和2015年两获中共中央、国务院、中央军委联合颁发纪念中国人民抗战胜利荣誉章的“ 土八路”冯文华(2011年翻拍)

我非常理解姑妈这句话的内涵 。那年,我到昆明看望姑妈,看到姑妈所穿衣服款式 陈旧落伍的似有一二十年,干瘦的她每天只吃很少的饭 。我忍不住向姑妈提出了她太节俭的疑问 。次日早上,姑妈我两个在家属区外的一个小吃店内,吃着两元钱一份的米线。 姑妈边吃边说:“这日子比跑鬼子时强多了。”闻听此言,我默默无语,似有所悟。

2009年清明节,我回到故乡长秋村 。在冯毅之的故居,抗战烈士冯登奎的儿子——堂兄冯锡年和嫂子拉着我的手,关切地询问着姑妈冯文华的近况 。“让咱老姑回家走一趟么!”已是八十三岁的锡年嫂子,一句一句地问我。“ 我与老姑同岁呀 。小时候我俩天天在一起玩 。这有好多年没见到老姑了,告诉她我想她了 。让她回家走一趟么 … … ”我告诉这堂嫂,姑妈不仅是年龄渐高,关键是前两年又因腿股骨头摔伤,做了两次大手术,现在行动不便了 。“这就难了,这么远的路途,难道这就见不到咱老姑了? … … ”听我的解释,锡年嫂子不住地撩起胸前做饭的粗布围裙襟,边抹眼泪边念叨着对和她同岁的玩伴姑妈的思念之情,感染的我也两眼红润,不住地扼腕叹息。

端午节,在长秋村,我采访抗战时期曾跟随冯毅之担任勤务警卫员的“小八路”陈子钦时,我们走在长秋村的小巷子里,他回忆起抗战时在中共益都县抗日民主政府与姑妈冯文华一起战斗的经历,不住地感叹道:“ 时间真快,一晃,六七十年过去了 … … ”

时光如流水 。但长秋村冯氏家族和乡亲们的悲壮抗战历史,值得后人永远铭记 … …

2009年6月26日23时26分草拟

作者简介:

冯建堂,祖籍山东青州,生长于河南漯河市,毕业于郑州大学,工作在郑州铁路局