去年夏天,雁门冯氏文化研究会副会长、我的好友田俊明给我发来一条微信,谈及其同学冯润梅希望搞清自 己在代州冯氏家族中的世系辈分,并介绍了冯润梅的简 单情况,问我是否可以帮其圆梦?我当即回复他:愿效其 力、乐见其成。

润明

润梅

来明

此后,根 据俊明提供 的有关信息,我拟订了润 梅认祖归宗的调研提纲,并请李光明、冯金柱、田俊明协助调查。笔者除与润梅直接通话交流外,又查阅了大量历史资料,直至 近期渐渐形成一个调研结论雏形,遂写成此文以征求相关各方意见。如无异议,将按此结论把冯润梅支系列入

冯润梅自述,听其母说,自己的曾祖父叫冯佩琳。查 《代州冯氏族谱》,冯佩琳生于清乾隆五十八年,即公元 1790 年。至民国二十二年(1933 年)冯曦纂修族谱已经有 143 年,但族谱记载其并无后人。 或许另有重名重音者?查遍族谱中先祖的名、字、号,再无冯佩琳。况且冯润梅一家世居西北街祖籍,且为道后 冯氏,绝无被同为道后冯氏的冯曦漏编的可能。 姑且认为冯佩琳有后人 ,那么就应当是冯润梅的祖父冯英柱了。但冯英柱生于1910 年左右,比其父晚了120年,显然,这是绝无可能的。因此,笔者认为冯佩琳是冯润梅曾祖父的传言有误, 或有其他隐情未知?

冯润梅的祖父冯英柱,小名英柱儿,一生务农,以卖菜、杀猪为生,据说土地改革时给他分房,他不要;后来食品公 司让他上班,他不去。大约1980 年去世,享年 70 多岁。由此 推算,其出生年应在1910 年左右,也就是在《族谱》纂修之 前十多年,但令人不解的是族谱中并无冯英柱的记载。

冯英柱莫非不是代州道后冯氏?据查知:冯英柱从解 放前就居住在代州冯氏“三间大门”里院西小房。由于他拒绝分别人的房子,可见他住的房子虽小却是祖传自有 的。而“三间大门”是冯氏花园“知园”的大门,前两个院子 是知园“翠滴楼”的附属建筑,产业的主人是道后冯氏。由 是而知,冯英柱是道后冯氏的后人便顺理成章了。奇怪的 是,当时已近 20岁的他为什么在族谱上没有现身呢? 冯英柱这个确确实实的人物,莫非另有来历?别有 名讳? 这也成了冯润梅支系与代州冯氏“断续”的关键,“失 联”的焦点。 族谱载,冯晸是道前冯氏十五世祖冯承绪的第三个 儿子,原名冯昉,生于民国三年(1914年)十月九日,其大哥冯昶。冯晸从小过继给道后冯氏冯承先为嗣子,此后便 再无记载,好像从家族中蒸发一般。 冯英柱来历不明,冯晸去向不明,莫非此二人其实就是一个人?假设把他们视为一个人,则许多疑问顿释,二 人的来龙去脉也就一目了然。

目前获得的证据有四:

1.冯英柱打了12 个食盆,与冯晸有12 个叔伯无子相 符。在西北街及英柱子孙中,都流传着一个故事:冯英柱一辈子打发了12 个叔父,但未继承到任何财产。按代县 丧葬习惯,人死后要由其直系子孙扛引魂幡、打食盆,延 续香火。无直系子孙的,则由侄儿侄孙承担此任。可见,英 柱的12 个父辈只有他这个唯一的嗣子或侄儿,因此,死后打食盆的重任便只有他一人完成了。 巧的是,冯晸过继给冯承先为嗣子,恰好有12 个叔父 (含其父)无子孙,他们是:冯承先、冯象先、冯茂先、冯德 先、冯学先、冯孝先、冯光先、冯绍垣、冯绍墉、冯福基、冯传 笏、冯传箴。这些人中,出生早的如冯福基在道光年间,出生迟的在同治初年,如冯承先在同治六年(1867 年),冯象先是同治六年。他们这12 个叔伯弟兄,到《族谱》纂修时均 已六、七十岁,却都无子孙记载。可以断定,按照习俗,这些 人去世后,只有唯一的嗣子或侄儿冯晸来打食盆了。 这么千年不遇的两件奇事,居然发生在咫尺之内,足以证明这两个打食盆的人冯晸和冯英柱其实就是同一个 人,也许,一个是大名,一个是小名?

对于冯英柱的出生年月 ,人们已无法说出准确的时间,只记得他“约1980年前后去世,活了70来岁。”但冯润梅的母亲刘妙花清晰的记着:“她爷爷属

,奶奶比爷爷大5岁,属鸡”。查万年历,这一时期的农历虎年有1902年、1914年、1926年三个年份,冯英柱是哪一个虎年出生 呢?由于冯英柱的儿子冯万才生于1937年,因而排除其 生于1926年的可能;由于冯英柱1980年以70来岁去世,因而排除其1902 年出生的可能。剩下便只有1914 年出生了,别无选择。 而冯晸呢?族谱说是“生民国三年十月九日”,亦即 1914 年。他与英柱同年出生,加之都是12 个叔父的独侄, 认定他们是同一个人便合情合理合逻辑了。 冯英柱几十年居住在“知园”内,而此园是由冯如京 在顺治年间建造,其产权自然由其后人继承、居住使用。当时,虽然此处房屋已濒临倒塌,但还居住着一位人称 “六奶”的老太太,她正是十四世冯燝的遗孀,而冯燝也是 冯如京的后人。由此可见,冯英柱的先祖是冯如京无疑。 再查族谱,冯晸的先祖也是六世冯如京,何其相似。 4.冯昶与冯英柱关系非同一般。按常理讲,冯昶为道 前冯氏,冯英柱为道后冯氏,并无特别的亲戚关系,但实际上此二人关系密切,亲友们都说他俩“很亲很近”,经常 往来。查族谱知:冯昶弟兄3 人,冯昶为老大,老二冯旭夭亡,老三冯晸,冯晸过继给道后冯氏承先。冯昶对这个比 自15 岁

且出嗣的弟弟自然会特别疼爱、多有关照, 绝不是道后其他同辈可比。这也说明英柱之所以和冯昶 具有手足之情,其实他们本来就是一母同胞。 冯昶和冯英柱两家后人来往频繁,婚丧大事总有厚 礼。冯昶的儿子冯金住与英柱的孙女冯润梅每每相逢,润 梅便称金柱叔叔或哥哥(由于辈分不清所致长幼难定), 可见他们的亲缘关系也非同一般,没有长辈的特别关系、亲情延续,何来后辈的亲如一家、叔侄相称? 由以上四条证据综合分析,我们可以认定,冯英柱就是冯晸无疑。 由于上述讨论已证明冯英柱就是冯晸,而冯晸是代州 冯氏十六世孙,按照出嗣入嗣在同辈之间进行的规矩,冯 英柱自然也是十六世,更何况他们本来就是一个人。那么,冯英柱的儿子冯万才便是十七世,冯万才的女儿冯润梅、 儿子冯润明和冯旭便是十八世。而冯金柱是冯昶(十六世)的儿子,自然是十七世了。这样,冯金柱便是冯润梅及其兄 弟的本家叔叔了。本文至此,得出了一个结论:冯英柱就是 冯晸。冯润梅认祖归宗的多年期盼可以如愿以偿了。

- 这是一支实实在在的代州冯氏 ,它诞生于代县西北 街,八传至今,一户仍住在祖传宅院,另一户的新宅仍建 在西北街,仅留在代县城内的后人就有四户十来口人。但 这支冯氏却未入载《代州冯氏族谱》,令许多人感到奇怪。 本文就想探究其缘由,并起到抛砖引玉的效果,把这支代 州冯氏的来龙去脉确实搞清楚。

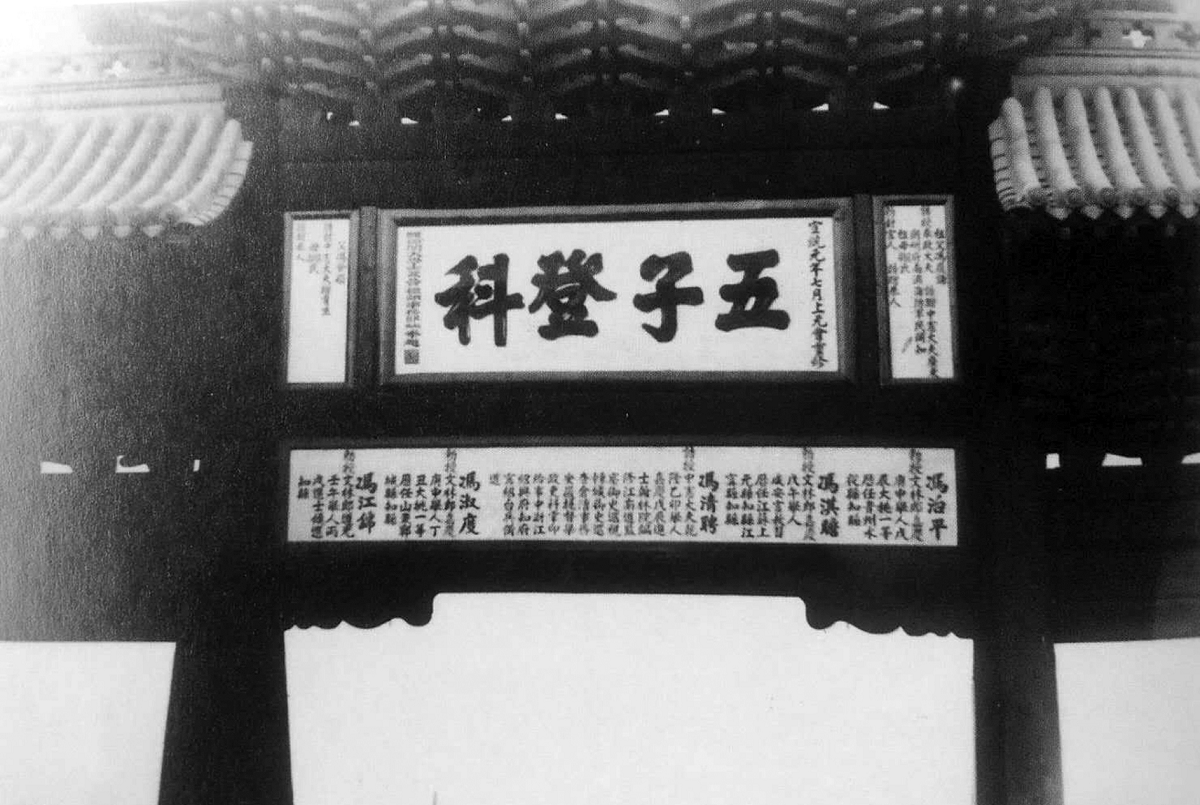

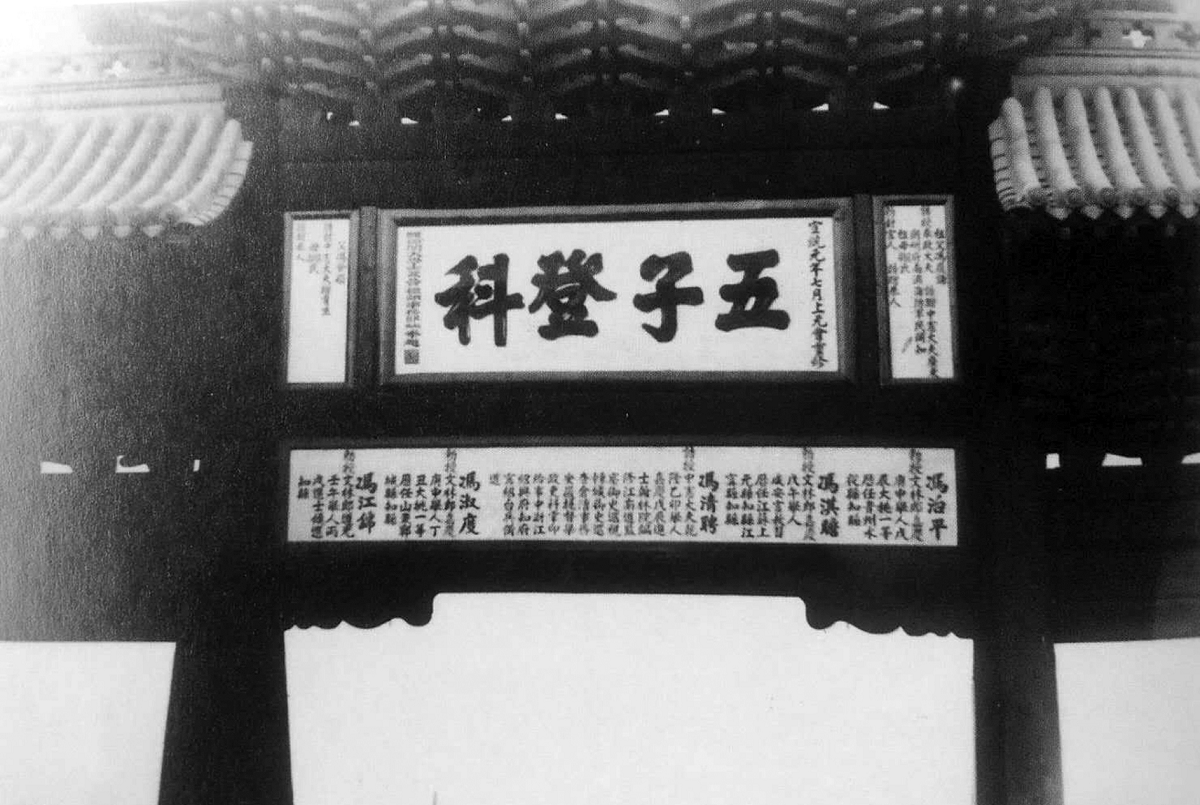

- 从“五子登科”说起

- 清朝乾隆年间,代州冯氏九世祖、内阁中书冯钟宿五 个儿子履咸、履泰、履谦、履豫、履丰在 16 年的时间里先 后全部考中举人,其中履咸、履泰、履谦更是在殿试中再 中进士,创造了科举考试中一段神奇的佳话,不但附近州 县广为传颂,在三晋大地亦引起热烈反响,以至乾隆皇帝 御赐在州城大街上建“五子登科 ”坊表,以纪盛事。

更令人意想不到的是 ,在“五子登科”之后的第54 年,十一世祖冯步昆、冯肇崧兄弟二人的五个儿子清聘、 淇瞻、治平、淑度、江锦先后考中举人,其中清聘、江锦高 中进士,再次创造“五子登科”的辉煌学绩,使前后“五子 登科”的科考奇迹传入京师、流传全国,即使盛产才子的 江浙一带,对塞下古城的两次“五子登科”亦击掌称颂、莫 不景仰,渴望有机会一睹五子风采! 道光元年(1821年)二月,作为后五子之首的冯清聘 结束13年之久的京官生涯,就任浙江韶兴知府,开始了 在“文风荟萃之区”的新经历,也使江浙吏士真正目睹了 代州“五子”的不凡人生。

冯清聘上任年余,办了三件大事:一是诸暨鹏令因枉 征被参,案内亏短三万多,公代赔两万余,使其免于死罪 ; 二是平反诸暨陆、李二氏冤死案,并为二人详请旌表以发 幽光;三是与各乡绅公议捐资修筑萧山七百余丈高堤固 坝,以防潮汐侵泛。三件事办得士民悦服、地方赞颂,获 “佛子”之称。加之在京任职时“屡蒙睿庙召见温语褒嘉”和“京察一等”、奉旨加级的好声誉和“书画极工,上追晋 唐下宗松雪,尤喜作擘窠大字,求书者踵相接”,同僚们对 这一“五子”代表、顶头上司倍加敬重、心怀爱戴。 当时,公妻、弟、子数人随任居韶,弟还在闭门读书、 准备大考,繁重的公务又使他无更多精力处理家务,语言 沟通也多有困难,生活中的不便时不时出现。同僚们看在 眼里、急在心上,都想帮他一把。大家几经商讨,认为最好 给他寻一位合适的当地人到知府家中充当管家,替他处 理重大家事或上市采购、迎来送往、对外联络、了解社情 等。在说服知府之后,他们四处寻访,终于寻得浙江大姓、家住杭州五陵门的郑直(为叙述方便估且起此名),来知 府家当管家。

郑直对冯清聘的为官处世、家世出身早有耳闻,对来 浙上任后的所作所为又亲眼目睹,所以来家后对家人十 分尊重,对“老爷”格外关心,处理家事周到得体,对外交 往不卑不亢,小事不用“老爷”操心,大事必先由“老爷”安 排,苦活累活不推不靠,各种收支详细记载,生活节俭、精 打细算,甚得家人满意,遂大胆放心使用,如同亲人一般。于是,冯清聘在绍兴任知府期间,郑直一直为他管家,成 为忠心耿耿、可靠可信的家人,大大减轻了他任职的后顾 之忧。 冯清聘自道光元年二月底任视事,一晃已有八年之 外。“他在上官前恪谨诚信,区处公事务从大体,上官以此 益重之”;“其于僚佐无疾言遽色 ,僚佐莫不诚服而严惮 之”;“下至胥役臧获亦必驭以恩信”;“狱讼必悉心听断,先 使尽其词,而后徐察其真伪……囚皆感激流涕”;“平生无妄语、无矫情,遇事不为己甚。自奉极俭,而待人极厚”;“居 官自词林给谏外,凡两任巡漕、一任知府、一署巡道,职所当为,无不竭尽心力”;“吏民颂声载道,咸谓守斯土者莫如 君贤”。可见,公人品政绩均为社会公认、卓然超群。

繁重的公务使其精力疲惫、积劳成疾,至道光九年 夏,虽然痰疾已发,仍照常理事,七月下旬胃气愈败、渐不能支,延至廿四日卒于任所,享年五十五岁。 此时,公妻按亡夫遗言,决定归葬代州祖茔,并由郑直具体筹办运柩事宜。郑直提议:时值伏天,酷热难当,宜当即启程,先经水路尽快北行,然后由旱路回代。主母认 为可行准办。 当年,大运河的南端就是杭州,五陵门是运河上的大 码头 ,凡南方向北方输运走水路的 ,都要从这儿登船起航。当灵柩运底杭州时,郑直叫上其子作为帮手,一路护送灵柩和家眷北上,经两个多月奔波终于回到代州,最后 将棺木安葬于城北八里的黄土洼,俗称绍兴府。

丧事办完之后,冯家族长立马张罗对郑直父子的接 待以表谢意。他首先安排家人引着他父子二人观览州城, 那闻名遐迩的靖边楼,华北第一的文庙,放有佛陀舍利子 的阿育王塔,高大雄伟的州城四门八楼,那一座座彰显人 文精萃的恢宏坊表,使他们对代州产生了浓厚的兴趣,常 常反复游览、流连忘返。

更使他们吃惊的是那产生了无数知名文人和清官廉 吏的冯家大院。他们听了“功德盖郡”的动人故事,看了栖 凤楼“由明及清三百载书香门第,自鲁至晋十七世簪缨人 家”的楹联,了解了书房院培养冯氏子弟的义举,浏览了 “滴翠楼”的珍贵藏书,拜祭了立下祖德宗功的冯氏先祖, 瞻仰了一座座冯氏坊表,游览了知园、西园两处花园…… 他们被代州冯氏深厚的家族文化所感染,无比崇敬、倍感 留恋之情由然而生。 就在他们参观游玩之际 ,冯家族长正在与家人商讨 郑直父子的去留问题。冯清聘的三个儿子详细介绍了郑 直几年来忠心耿耿、精心管家的表现和光明磊落、正直为 人的品质,建议把他们留下来,其他人亦表示正是用人之 际,可留下试试。按照商议结果,族长征求郑直父子意见,郑直父子深为冯家的家风家教、光鲜家史、清正为官、人 才辈出的兴旺景象所感动,况且对日后的打算早有决断, 便立即答应愿留下来继续效力。 数月之后,一次严肃的家族会议在“功德盖郡”大院 的栖凤楼召开。只见议事厅正中的太师椅上坐着白须白鬓的族长冯老太爷,两边按辈分大小依次坐着十多位男 性族人。只听冯老太爷清清嗓子开口说:今天召开的家族会议,是商讨一件在冯家史上未曾办过的一件大事。郑直 来我家管事已

八九年之久,所见人品端正、处事周详,深 受众人敬重、视为家人。今外出办事,因系外来,多有不 便,为褒奖其多年有功于冯氏,也为使其外出免受歧视, 意欲赐其姓冯,大家意见如何?经过一番认真的讨论,会 议决定同意将冯姓赐予郑直并办理一切相关事宜。 族长叫来郑直讲了会议决定,并征求他的意见。经过片刻思考,郑直突然双膝跪地、连连叩头,说道:代州冯氏 乃名门望族,举人进士层出不穷,府第星布人杰地灵,冯家上下待人宽厚、四乡百里贤名远播,郑某能享此大姓是莫大的荣耀,甘愿与子一道改姓、永不反悔。冯老太爷听后大喜,双手搀起郑直,并召集全家男女老幼,隆重举行 赐姓仪式,要求大家从今往后改称郑为冯,事事以家人对 待、亲如手足。接着,冯老太爷派人通知乡里四邻、呈报州 户部衙门,郑直也以冯直自称,开始了日后新的生活。 不几年,凭借自身的努力,也凭借冯家的大力支持, 冯直在阁底街路东购得一处未用闲地,开始修建自己的 宅院。接着,儿子也娶了妻,生了三个儿子。三个小孩又到位于附近赵家巷的冯家私塾读书,与

从道光九年(1829年)至今,已经过去了一百九十年, 这支冯氏也繁衍到第八代,历史上也曾出现过一些不寻 常的人物,如三世祖冯建业已考取了功名,去世后得以树 碑立传;五世祖冯彪,曾任大同驻军骑兵营营长,后升任 太原宪兵队中队长;多人从事教育事业,为培养人才奉献 一生。 关于“赐姓”的传说,虽有数名代州冯氏先辈 口 口相 传,村中邻里亦如是看待,甚至冯彪也自认为赐姓为实,但 也有人持有异见,认为可能在浙江即是冯姓,其依据有二: 一是其四世祖冯会斗在世时,浙江老家在呼和浩特 市工作的人,回浙时还路经代州看望本家长辈,证明在浙时已姓冯。但此事只能证明冯直确实来自浙江,证明姓冯 尚难为据,况冯会斗长子冯彪已成人,对此应很清楚,他的自述应该可信。二是当冯建业考取功名后,应当恢复原姓,既然他的后人们仍姓冯,

说明原本姓冯,没必要更改。此亦仅推测 而已,旧社会(尤其封建社会)出身门第对一个人的前程 有着重大影响,既以名门望族之姓考取功名,为什么又放 弃这一姓呢?冯建业要考量再次改姓的利弊,按当时代州 冯氏的社会地位和影响,冯建业确无再改姓氏的必要。至 于原本姓冯,这是立足于“冯建业一定要改回原姓”的认 定,这恐怕有违冯建业在姓氏问题上的初衷。 当然,本文所讲“赐姓”,原本留有商榷的余地,希望 起到抛砖引玉的作用,对于各种存疑欢迎以科学态度和 唯物史观加以研究甄别,以期还原这支代州冯氏的本末。 查多部家谱族谱,知过去的修谱者在编撰时,如果下 一代系收养,则只编入本族宗亲之间出嗣入嗣者,而对于 外族外姓收养者则一概不记。这一不成文的约定俗成,当 然也体现在冯氏族谱的编撰中,故在民国二十二年纂修 的《代州冯氏族谱》中,并未把冯直一支列入。遗憾的是, 冯直后人也未另修族谱,家史资料有许多已无从查知。本 文仅依靠现有调查资料和按谱推测写成,如有失实或不 妥,望读者谅解并给予指正。

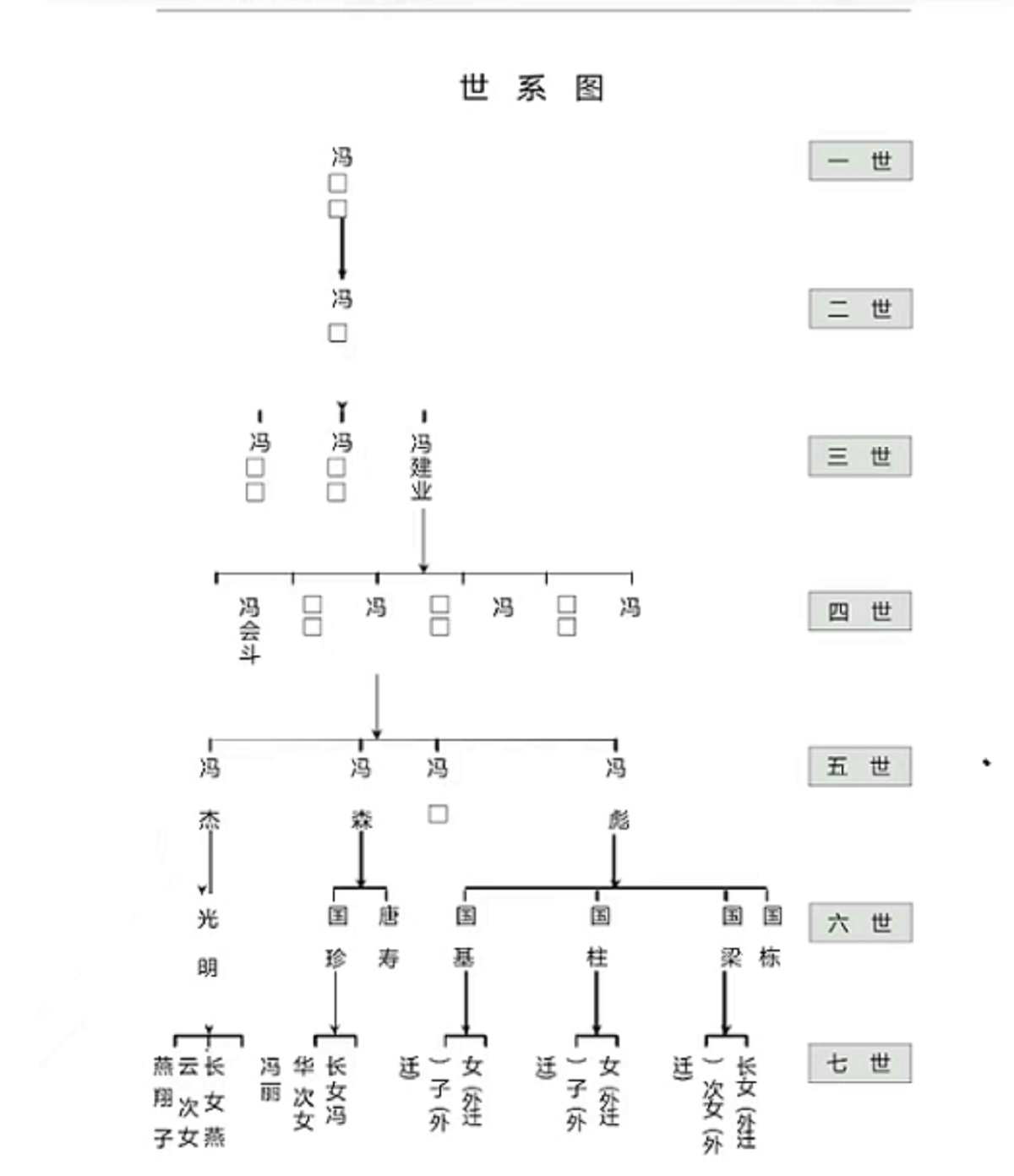

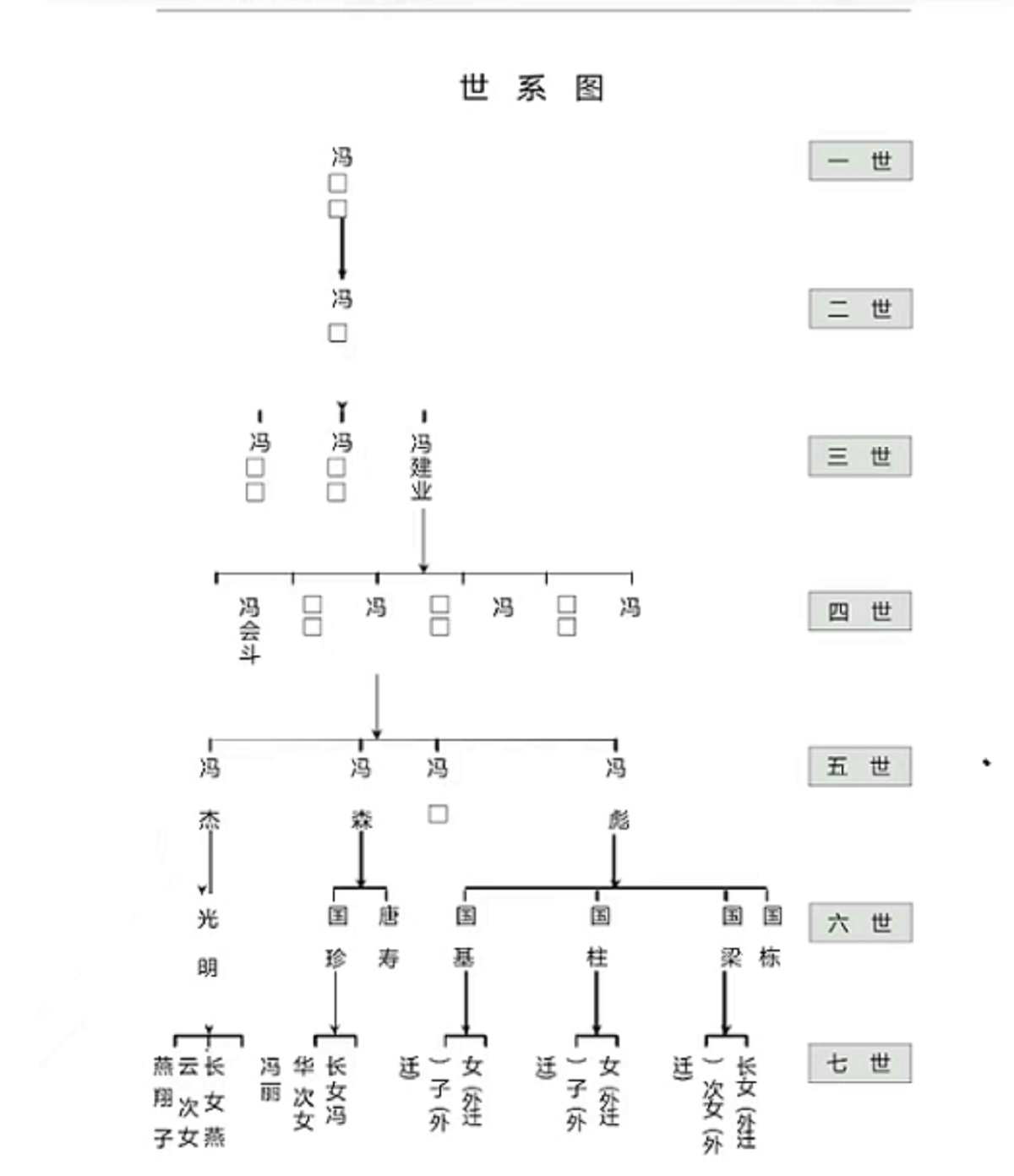

世 系 图

作者简介:

冯丰年,代州冯氏十六世孙,1941年生于代县西北街。1968年毕业于山西大学物理系。中共党员,中国土地学会会员,国家土地评价师;全国国土资源执法先进工作者。入载《中国专家大辞典》,山西大学《学府之光》。忻州市国土局副局长任上退休。先后被聘任《山西雁门冯氏文化研究会》会长,顾问,荣誉会长。