B728.冯丰年:续说代州 冯 氏(全版本)《卷二 、冯 家 大 院 A》

.47.

.48.

愿“ 中 国历史文化名城 ”代县 再添一景——冯 家 大 院

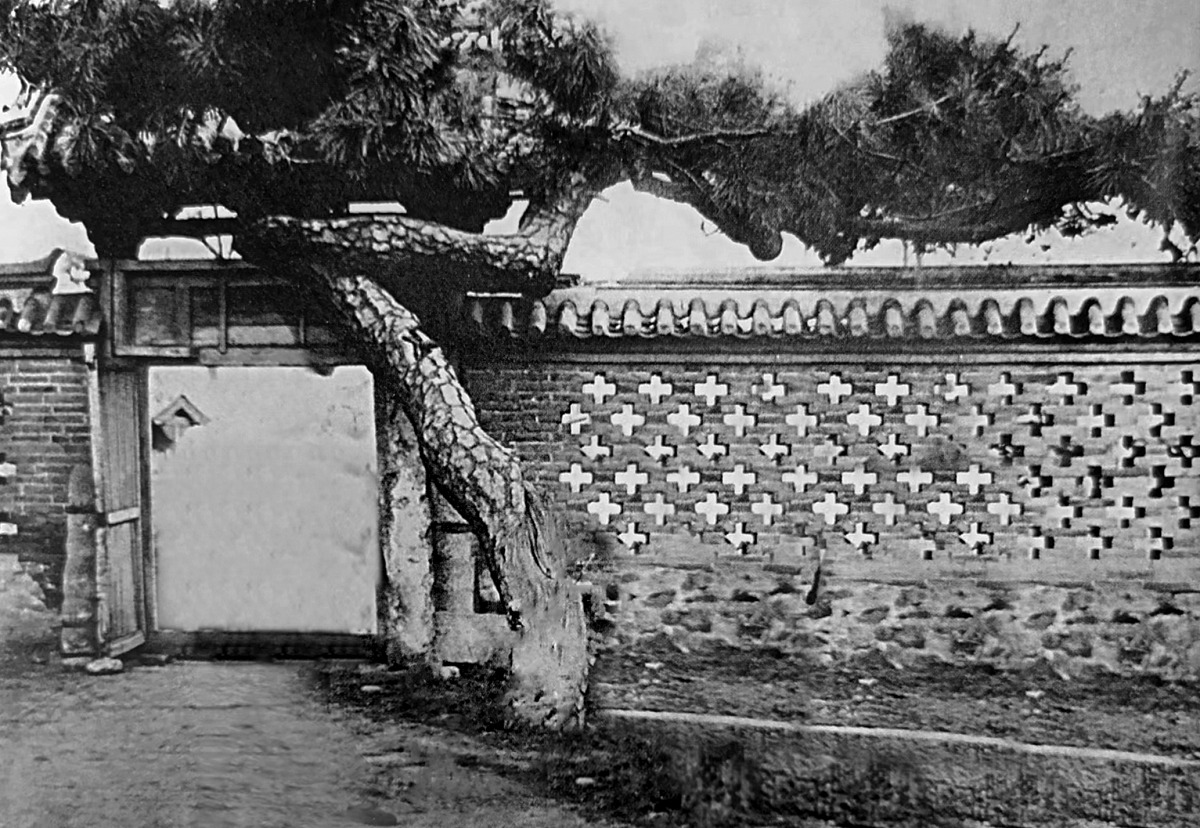

近年来,代县县委、政府采取多种措施着力打造“ 中 国历史文化名城 ”新品牌,成效卓著,有目共睹。笔者常常 想:如果将代州“冯家大院 ”部分(全部尚不可能)加以恢复,如清末民初代州道前冯家大院,使其与文庙、武庙、烈 土陵园 、西城门瓮圈等景点组成城区西部“文治武功板 块 ”与城区东部由靖边楼、钟楼、阿育王塔等景点组成的 “高层古建板块 ”遥相呼应、各显千秋,则定能为历史名城 增加新的人文色彩

·49 ·

,达到锦上添花之效果。

代州冯氏始于明成化中(公元 1477 年前后)。 当时, 山东青州寿光县纪台社村以冯盛为首的三户农民迁代, 定居于州城冯家街,这就是代州冯氏之始祖 。万历中(公 元 1597 年前后),五世祖冯明期 卜居州城雁平兵务道署 后,是为代州道后冯氏;清顺治庚子(公元 160 年),七世 祖冯云奏 卜居雁平副使署前,是为代州道前冯氏;康熙初 (公元 1670 年前后),八世祖冯庆衍 卜居明户部分司署 后,是为代州部后冯氏 。自成化至清末 400 多年,冯氏丁 口繁衍到 15 代约 160 多户。期间,冯氏先祖以农为本、艰 苦创业 ,百年打下厚实的经济基础 。旋即用全力兴学育 人、尊师重教,培养出大批人才,从万历至清末的 330 多 年里,冯氏子孙考取科名的多达 113 人,其中进士 18 人、 举人 40 人(不含进士)、五贡 55 人;有 191 人先后踏上仕 途,其中京官(内阁、翰林院、六部等)18 人、外官 173 人 (其中知县以上 90 人);在这个书香世家中,诸如清代著名文人冯右京、冯志沂、女诗人冯婉琳等 44 人相继著书 立说,传世著作有 122 部共 327

·50 ·

卷 。 为此,代州冯氏与晋 南裴氏被称为山西北南两大望族。

卷 。 为此,代州冯氏与晋 南裴氏被称为山西北南两大望族。

随着冯民家族的一路振兴 ,居宅和公用建置目断增 多、扩展,除道前、道后冯氏两大居宅建筑群外,城南建有 冯氏别墅一所,城内建有道前、道后冯氏宗两处,有知园、 西园、东园 3 处园林建筑,知园中的滴翠楼闻名遐尔,冯 云骕以此楼定名的 《翠滴楼诗集》 还列入 《四库提要丛 目)。在州城大街上还建有冯氏牌坊 8 处,“兄弟进士坊 ”、 “三世藩宣坊 ”、“五子登科坊 ”等均有丰富的历史文化内 涵 。可惜的是,在历史的疾风劲雨中,这些建筑几乎全部 从城内消失。

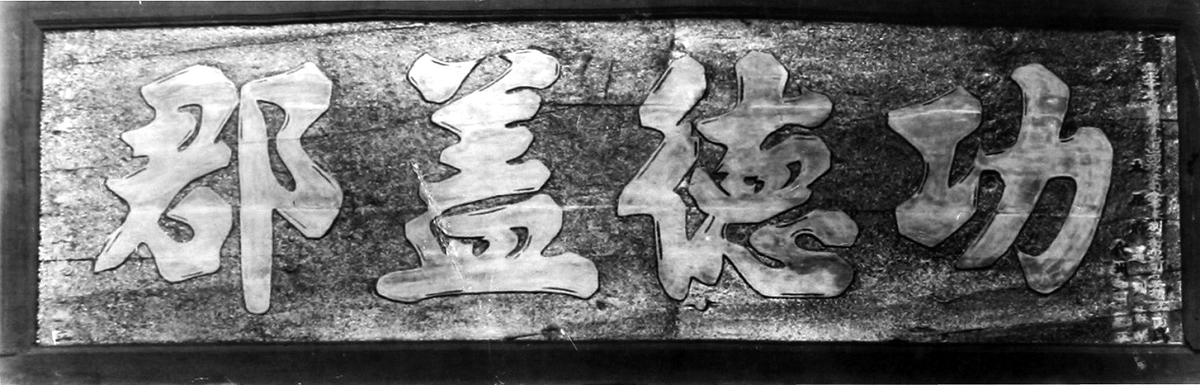

笔者曾对恢复冯家大院的可能性进行多次考察,以 为当前恢复代州道前冯家大院还是可行的 ,如果现在不 抓 ,机会将迅速丧失 ,历史文化名城也将水远抱憾于历 史。鸟瞰清末民初的代州道前冯家大院,座落于县城西大 街北侧,距西城门约 200 米,东与现烈士陵园毗邻,占地 面积 8000 多平方米,建筑以“功德盖郡 ”大院为中心,文 魁院、书房院、澡塘院、道前冯氏宗祠等院(园)落呈辐射 布局,共有房屋 139 间,其中“栖风楼 ”等二层楼 3 座 22间,枣园、杏园、菜园各一处 。目前,该处尚有保存原建筑 的院子 3 处,房屋约 20 间;“功德盖郡

·51 ·

”大院(五进)原主 要建筑均被拆除,只有少数破败围房存在,但原址犹在, 基本没有大的新建筑,且权属国有;祠堂位置已建楼房。 由此可以推测:恢复“清末民初代州道前冯家大院 ”的工 作并不太难做,投资也不用太多,却可再现历史名城的又 一重量级人文景观。

二 ○○六年九月于忻州

(此文为呈送市、县有关领导的一封信,后经《雁门关》 改编发表。原附图删去,各大院平面图附各专题文章之后。)

.52.

代州冯氏始祖宅院回眸

朝成化(明宪宗朱见深)中期(约公元 1470 年前 后),山东青州寿光县纪台社(相当于现今的乡)三户垛 (相当于现今的自然村),有冯氏同胞兄弟二人同时离家 西迁,弟冯贵抵河北琢州定居,兄冯盛则因勾补戍边隶振 武卫中左所而徙雁门,定居代州城内冯家街,是为代州冯 氏之始祖。

冯盛来代安家,既无祖上遗产可继承,又无亲朋好友 可依赖,可谓人地两生、一穷二白 。但他仍“端诚静重、安 贫守分 ”,在拾得巨金的情况下,密访失主、原数奉还,当 失主以半数相谢时,公能“固却不受 ”。他要以自己的奋斗 开创基业,改变穷困面貌。有志者事竟成。不过三十多年, 他便和儿子们奋斗出自己的一片天地,宅院、别墅陆续建 成,稍后,又有诰命坊表立于门前,初步形成了明末代州 冯氏的第一个建筑群。

·53 ·

宅院座落于 城 内 冯 家 街 路 东、关帝庙西,两 进典型的四合院 落 , 有 住 房 20 间。由于“立誓弟 兄 同 居 不 蓄 私藏,死生以之 。至今四十余年,人无间言,世称其难 ”。所 以,这些房子足够住了(见附图)。

宅院座落于 城 内 冯 家 街 路 东、关帝庙西,两 进典型的四合院 落 , 有 住 房 20 间。由于“立誓弟 兄 同 居 不 蓄 私藏,死生以之 。至今四十余年,人无间言,世称其难 ”。所 以,这些房子足够住了(见附图)。

冯氏别墅建于代州城南门外,“构轩架屋花木荟蔚器 具充物积贮盈溢 ”,结构精巧、功能齐全、极具规模 。 明嘉 靖三十九年(公元 1560 年),北寇侵入代州,所过之处皆 遭纵火焚毁,唯独冯氏别墅安然无事,世人称奇曰“阴德 所感 ”。

天宠荣褒坊是代州冯氏在州城内的第一座坊表,座 落在冯家街 。是嘉靖帝对代州冯氏第一个朝廷命官冯恩 的褒奖,族谱载曰“天子赐以隆辞,所以褒宠其二尊人者 甚备 ”,因此,此坊表亦为冯恩父母的诰命坊,其荣耀和影 响泽被后世数百年。

在嘉靖年间初步形成的这一冯氏院落架构, 为此后的道后冯家大院 、道前冯家大院建设布局提供了一个样 板,逐渐形成宗氏、住宅、花

·54 ·

园、坊表与藏书楼缺一不可的 “标配 ”设计理念,以彰显贤哲仕宦门第之恢弘气派。

先祖的这处院落 ,见证了始祖冯盛率领儿孙们艰苦 创业、脱贫兴家的历史,实现了由经商致富向习文尊儒的 转型,立下了“文种自我兴,不可使自我废 ”的规戒,开启 了出仕为官、为国效力的大门,其奠基者们的伟业梦在这 里拉开了序幕。

先祖的这处院落,诞生了《冯氏遗训初编三十三则》 和《冯氏遗训次编六十三则》,为冯氏后人立下了遵循承 继的家规家训,正如李淳先生说她“以立德修身、齐家治 国为宗旨教育子孙,使之成为贤淑君子 ”,这也正是冯氏 家族兴旺数百年而不衰的根本所在,其功大矣!

先祖的这处院落,为代州冯氏在清初的爆发式兴起 提供了取之不竭的人力资源 。从始祖冯盛始,一生二、二 生五、五生八,八生十七,呈几何级数增长,充分体现出 “有了人便有了一切 ”、“人是第一生产力 ”的真谛。

先祖的这处院落,仅用四十年的时间,便从农商之家 考出了代州冯氏第一位文举人冯恩和第一位武举人冯 惠 ,代州冯氏的文宗武脉由此而生 ,文治武功亦自此而兴,引领后人 承前继后、代 不乏人。

·55 ·

代 州 冯 氏后人之所 以不懈寻根 始祖宅院,就 是因为她在 代州冯氏发 展史上,发挥 了奠基的作用、启幕的作用、先行的作用、旗帜的作用,温故才能知 新,追根当须溯源,就成为了传承家风家教、弘扬创业精 神、立志兴家报国的必然追求。然而,由于人丁兴旺、事业 腾达,冯氏五世祖冯明期于万历(公元 1660 年前后)年间 开始迁居雁平后备道之后,到八世祖冯庆余又“析居冯家 街 ”至雍正朝,此后,冯家街祖宅日渐闲置,直至出售给代 县名士张连魁的先祖,民国初年再次整修,至原貌渐无, 后几经买卖、拆旧建新,原宅遂不复存在矣!

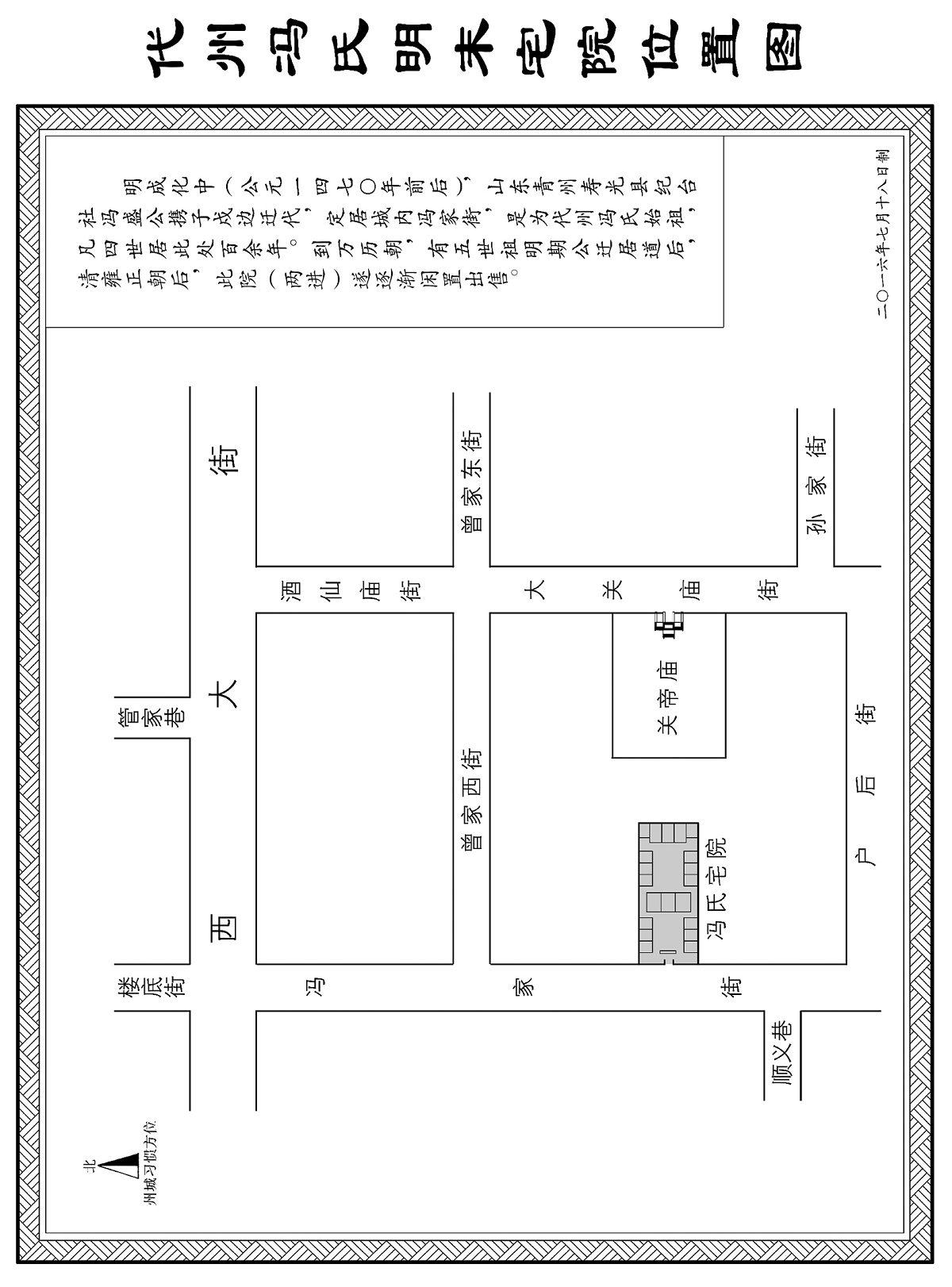

附宅院位置图

·56 ·

·57 ·

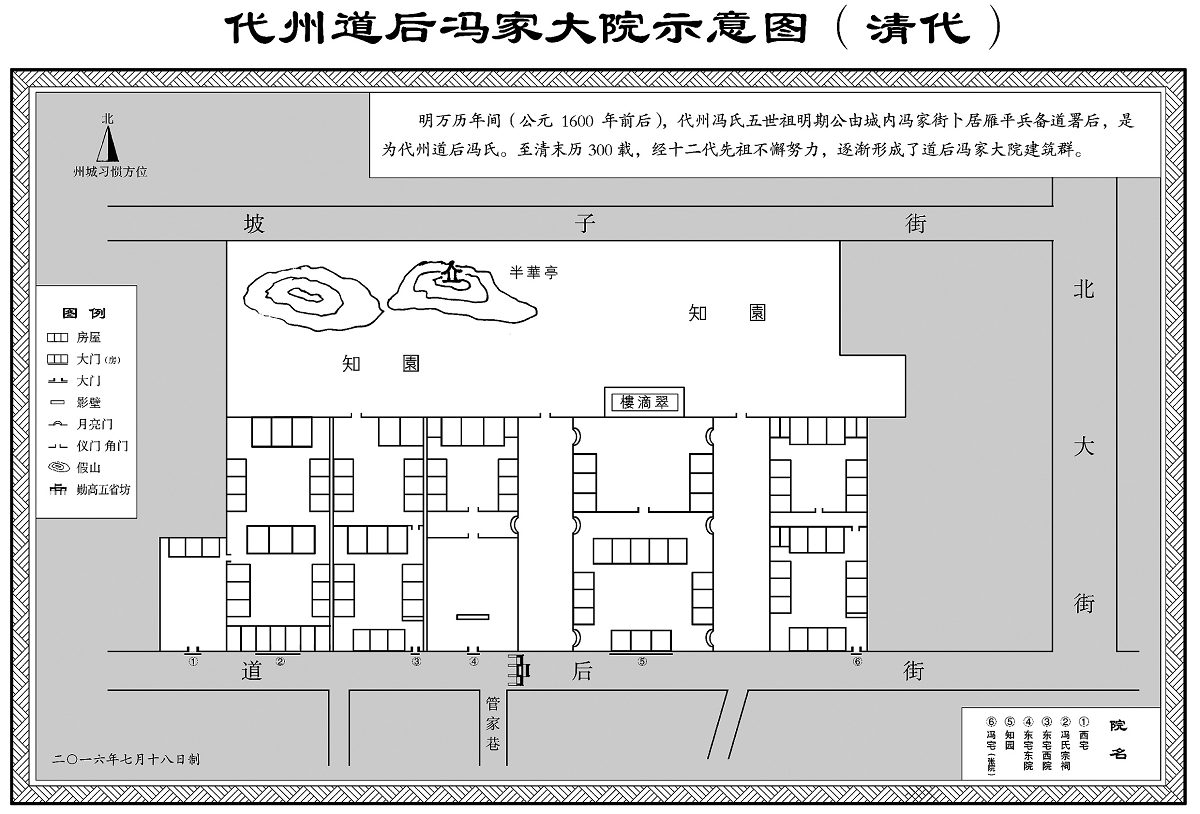

代州道后冯家大院回望

作为山西近代四大文化家族之一的代县冯氏 ,从明 成化中到民国初,历 400 余年,由山东青州寿光县来代戍 边的父子二人,发展为道前冯氏、道后冯氏、部后冯氏三 大支系,形成道前冯家大院、道后冯家大院两处遐迩驰名 的宅第园林建筑群,彰显出独具特色的家族文化 。 5 月 份,《忻州日报》 已就代县道前冯家大院的建筑景观和人 文内涵刊文介绍 ,本文将对代县道后冯家大院作一简略 回望,使读者对代县冯氏有一个较为完整的了解。

明朝万历年间(公元 1660 年前后),代州冯氏五世祖 冯明期由城内冯家街 卜居迁移至雁平兵备道署后,世称道 后冯氏 。在此后的 300 年间,子孙繁衍、人才辈出,经十多 代先祖不懈奋斗,逐渐形成了道后冯家大院的不凡规模。

道后冯家大院坐落在县城乾方(西北街),前临道后 街,后靠坡子街,东西有民居相邻,东西长约 240 米,南北宽约 80 米,总占地面积

·58 ·

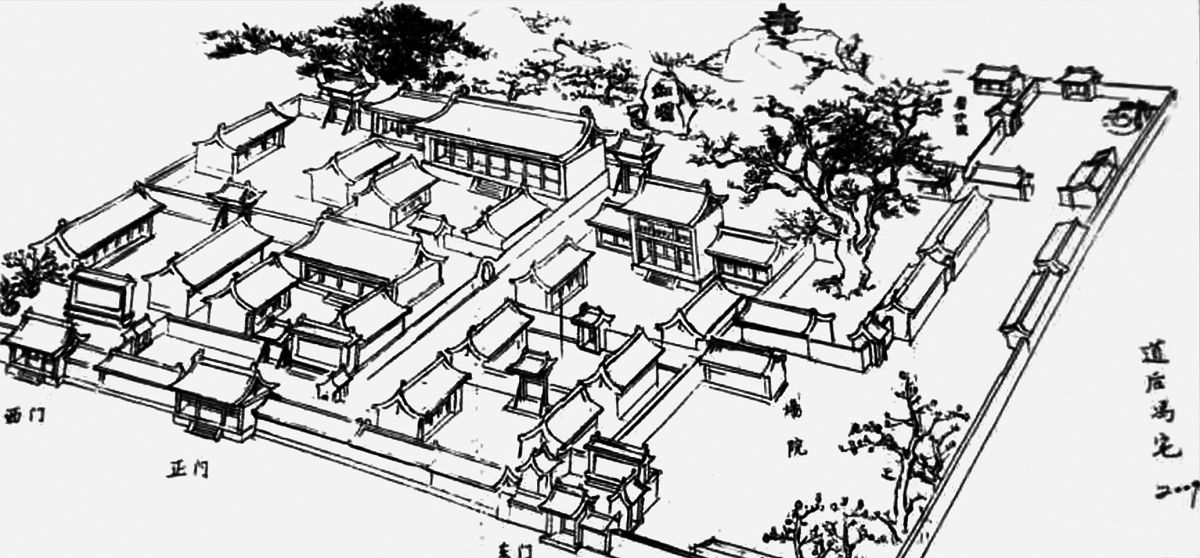

约 2 万平方米 。建筑由西至东一 线排开,依次为西宅、冯氏宗祠(中宅)、东宅(分西、东西 院),知园、新宅(场院)等 6 组院落,每组各有前后两进 院,在这些院落后边是知园的园林区(见代县道后冯家大 院示意图)。大院的整个布局紧凑合理、互为照应,前有宽 展通衢、车马如流,后有假山依靠、园林掩映,可谓地灵人 杰、风光无限。

约 2 万平方米 。建筑由西至东一 线排开,依次为西宅、冯氏宗祠(中宅)、东宅(分西、东西 院),知园、新宅(场院)等 6 组院落,每组各有前后两进 院,在这些院落后边是知园的园林区(见代县道后冯家大 院示意图)。大院的整个布局紧凑合理、互为照应,前有宽 展通衢、车马如流,后有假山依靠、园林掩映,可谓地灵人 杰、风光无限。

褚怀玉画道后冯氏部分院落图

就是在这处大宅院里 ,清代先后走出进士 11 人、举 人 33 人,平均每代人就有进士 1 人、举人 3 人,至于贡 生、秀才则数不胜数 。论及官职,仅在京中内阁、翰林院、 六部等任职的便有 14 人之多 ,其中入翰林院者达 6 人; 此外,“名在吏部者岁常十余人 ”。至于外官如总

·59 ·

督、巡抚、布政使、按察使、道台、知府、知州、知县等则不知凡几。这 里的冯氏子孙世以道德文章兴家,著作勋名后先辉映,有 37 人留下各类著作 109 部,除 21 部散失无存外,传世者 达 311 卷 。 即使到民国二三十年代,获学位者仍有 5 人, 文武职官 9 人。在光绪年间修编的《代州志》中,将传记收 录于内的道后冯氏竟有 40 多人 。 在这些贤哲名人中,有 勋高五省、治世有方的巨儒冯右京,有安邦治乱、屡建奇 功的能臣冯如京,有守土尽责、以身殉国的卫士冯配京, 有刚毅守正、惩奸雪民的文公冯云骧,有西南一柱、靖边 守疆的功臣冯元方 ,有署理台湾 、文武皆备的道台冯廷 丞,有京都奇才、清廉奉公的廉吏冯志沂,有清代的科技 先驱、发明大家冯壅,有名闻天下的清末第一女诗人冯婉 琳 ,有实业救国的民国清官冯曦和投笔从戎的晋军中将 冯鹏翥,等等,可谓能臣多多、贤儒济济,为国为民做出了 名垂青史的不朽业绩。

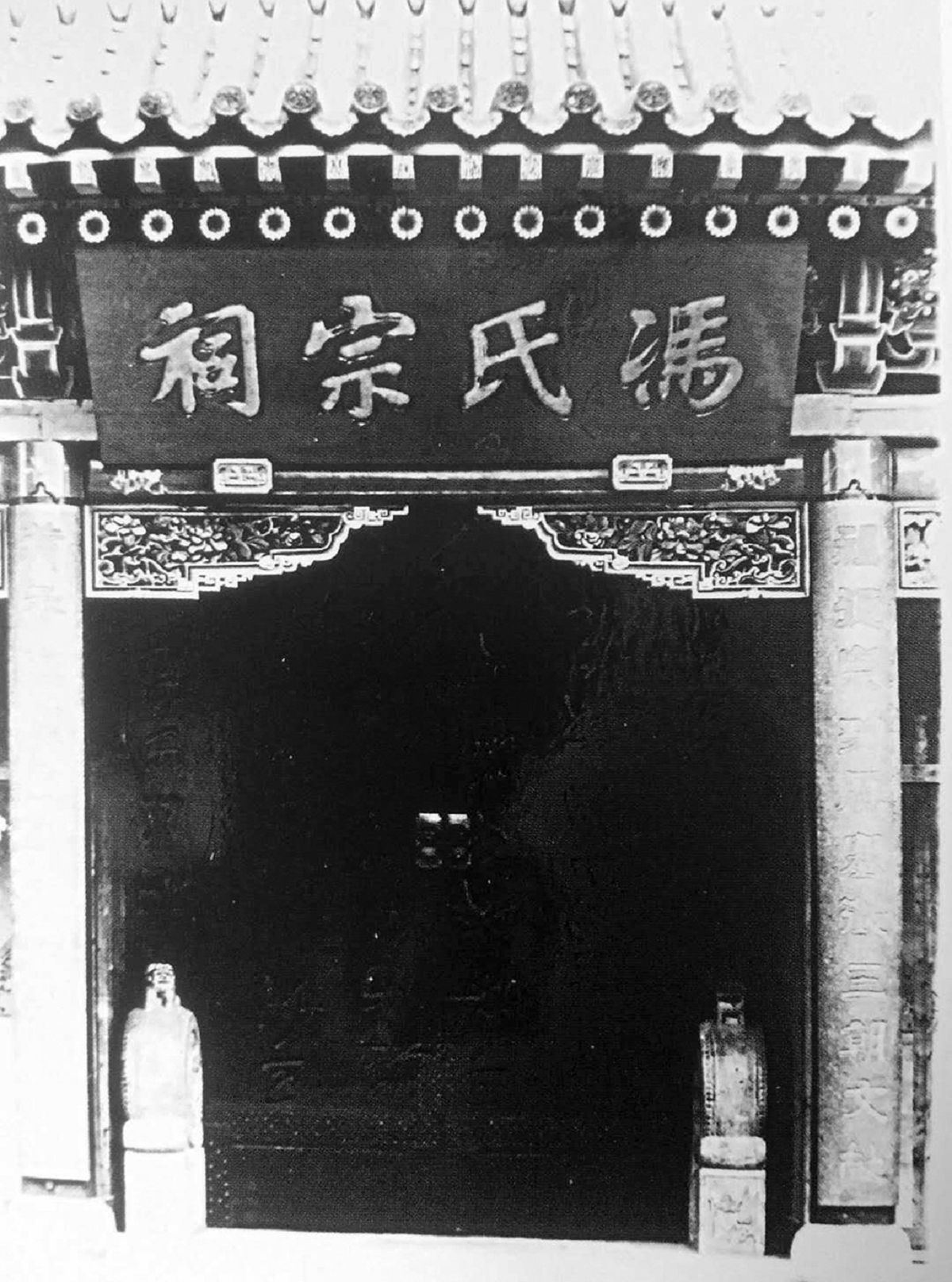

在道后冯家大院中 ,具有象征意义的建筑首属道后 冯氏宗祠。宗祠位于大宅院的中宅,坐北朝南、大门三间, 门傍蹲古狮一对,门首悬《冯氏宗祠》巨匾,两侧挂雕板楹 联一副,上联曰“祖德宗功雁塞藏三朝文敕 ”,下联曰“频 香藻洁燕诒答百世蒸尝 ”,门庭雕梁画栋、庄严肃穆。

.60.

院内由前后两进组成,前院 在大门东西两侧各有 耳房两间,供管理人员 住宿 、 储物及生活使 用;正房三间为献厅, 穿中堂可进后院,其余 两间供来祭祀人员临 时休息议事;东西房各 三间 ,砖雕拱券门窗, 存放各种祭品,以备祭祀之用;后院有正、东、西房各三间,正中奉祀道后冯氏始 祖熙宇公明期及以下神主,九世祖嘉禾公允升子孙附祀。 每年正月,举族举行祭祀典议,供品丰盛、绘像恭悬,拜谒 焚香,甚为隆重 。 民国三十三年(1944 年),十七世祖冯鹏 翥主持对祠堂进行全面修缮,委托其舅父石志忠(字厚, 西关人)负责操办,历时三年,大工告成,使祠堂面貌焕然 一新,冯氏宗亲空前聚会,隆重举行祭祖大典,献“频香藻 洁 ”之品,扬“祖德宗功 ”之绩,承“素风清谨 ”之德,做“约 己守道 ”之人,力成“中兴冯氏 ”之大业。

所谓道后冯氏东宅,实由西院和东院两处院落组成。

·61 ·

冯曦像

.62.

东院亦由前后两进院组 成 ,前院为空地待建 ,后院住 人 。该院在清末居住着十五世 祖冯传第、十六世祖冯晙(字紫 雯,曾任省谘议局议员、州议会 副议长 、 代议长)。 冯晙生子 三 ,长子为冯鹏翥 ,生于光绪 十六年(公元 1890 年)九月十

四 日,字运青,号天骄。青年时入保定军官学校炮科学习, 与刘文辉、陶峙岳为同窗,傅作义为其学弟。此时,公秘密 参加了同盟会,积极投身辛亥革命,在山西历任连长、队 长、团长、师长、军长、晋绥公署副官长等职,授民国中将 衔,被誉为民国初期最能打仗的“十三太保 ”之一。抗日战 争爆发后,将军力主抗战,数次要求率师亲往前线与日寇 血战到底,但均遭闫锡山、蒋介石推诿不用,致将军郁闷 致病,于 1944 年在四川雅安去世。在病危之际,将军拒绝 刘文辉将军在成都安排英国医生为其手术, 叹曰:“不能 杀敌报国,留此命又有何用 ”!

知园,是道后冯氏著名园林 。 清顺治中,六世祖秋水 公如京以“母老善病 ”而致仕归里,在宅院旁修建了这一“小园 ”,并命名为“知园 ”,

冯鹏翥像

·63 ·

知园门

·64 ·

·65 ·

知 园 晚 步

代县道前 、道后的两处冯家大院虽于近几十年内相 继消失殆尽,但她们所孕育出的家庭与个人文化遗产,却 多符合爱国、敬业、诚信、友善的社会主义价值观以及清 廉、好学、进取、奉公的时代要求,仍是值得全体冯氏族人 继承发扬的传家宝。

·67 ·

·69 ·

功德盖郡院大门匾

·71 ·

,肩挑家务,照护双亲,同时以一己之力 抚养姐姐和两个弟弟 。 当两个弟弟变卖自有家产外出经 商时,数十年中血本全亏、赤贫回家,冯钰并不冷淡责怪, 而是将自己的产业平分给两个弟弟 ,还积极为他们议婚 娶妻,后又将自己的两个儿子分别过继给弟弟,以延续香 火。在姐姐出聘时,“奁具虽不丰厚,亦庶几无缺 ”。他的孝 弟厚风,不但成为冯氏家族的效法典范,也成为乡里赞美 的为人楷模。另一位是时任晋军炮兵 24 团 1 营 1 连中尉 排长的冯福成。此前,父母为他和本县峪口乡高街村的高翠英订婚 。但该女后来突患癫痫病,每逢发病时,口吐白 沫、眼睛上吊、四肢抽搐、不省人事 。发病多了,渐渐变得腿瘸腰弯、身体佝偻。此时,其母对前去探望的冯福成说: “你看她病成这个样

·73 ·

在冯家大院西边的赵家巷 ,有一所坐东朝西的道前 冯氏私塾,前后两进院,有房屋 18 间,专为冯氏子孙读书 所设立。当年,冯氏在县城东的文昌寺(或为冯氏家庙)内 设有“上元会 ”、“公益会 ”,所有冯氏在外为官的族人都有 义务向这两个“组织 ”捐款助教,作为私塾的经费来源,资 助冯氏所有适龄儿童,不论贫富均有机会入学就读,以延 绵冯氏重文尊教、培养人才的家风 。 当全县设立学校、停办私塾后,这个院子

·74 ·

改为冯氏宅院,住着冯福田一家 。日寇据代时,冯福田的次子冯昣在代县师范任图书管理员, 他利用职业的特点和身份, 为我党传递信件、收发革命 书籍 , 为学界抗 日默默尽 力。随着学校抗日活动日益 频繁,遭到了 日寇的残酷镇 压 。 面对随时突来的危险, 冯昣

私塾院残留的仪门

安排新婚 8 个月且有 孕 在 身 的 妻 子 张 月珍 说 : “ 将来你如果生下儿子,就起名叫‘新德 ’吧 ”,作出了为抗日捐躯的思想准备 。 1942 年二月一天的凌晨,日特突然闯入冯昣的家中,抄家搜查 一番后,将冯昣逮捕,后被押解到崞阳宪兵队,受尽酷刑、 坚贞不屈,于当年五月底惨遭杀害,时年仅21 岁。

在大宅院建筑群的西南角,是“一代廉吏 ”冯志沂的 故居 。冯志沂是道光朝进士,在刑部为官十余年,后出任 庐州知府,但其不但被美誉为“京都才子 ”,更被传颂为 “一代廉吏 ”。一生“唯尽职守、别无索求 ”,虽经手督抚乔 松年军饷多年,却“涓滴归库、一文不沾 ”。他曾

·75 ·

经教过的一名学生一天夜携巨金来访说:“学 生得知先生清苦, 这些以供日常薪 米 ”,他严词斥责,并掷其金于门外 。 他爱字如命,但有一属吏将一本名碑 帖字画献上时,看也不看、喝令退还 , 问其故,答曰:“看后又安忍不受乎?”

他每逢因公出行,行前总要下发通知,禁止沿途州县官员 迎送,违者责罚。当他在任上病逝时,身边只有俸金数两、 书十多箱,以至无力归葬,还是靠曾国藩的资助并由其亲 理丧事,才得以归葬代州祖茔 。 而他的故居也十分简陋、 房舍无几,根本看不出是官宦门第。

其他院落如东宅、新院、澡塘院等都有各自的特色和 用途,有机地联为一体,使道前冯家大院设施自成体系、功 能趋于齐全、服务力求完善,保持了一定的独立运行能力。

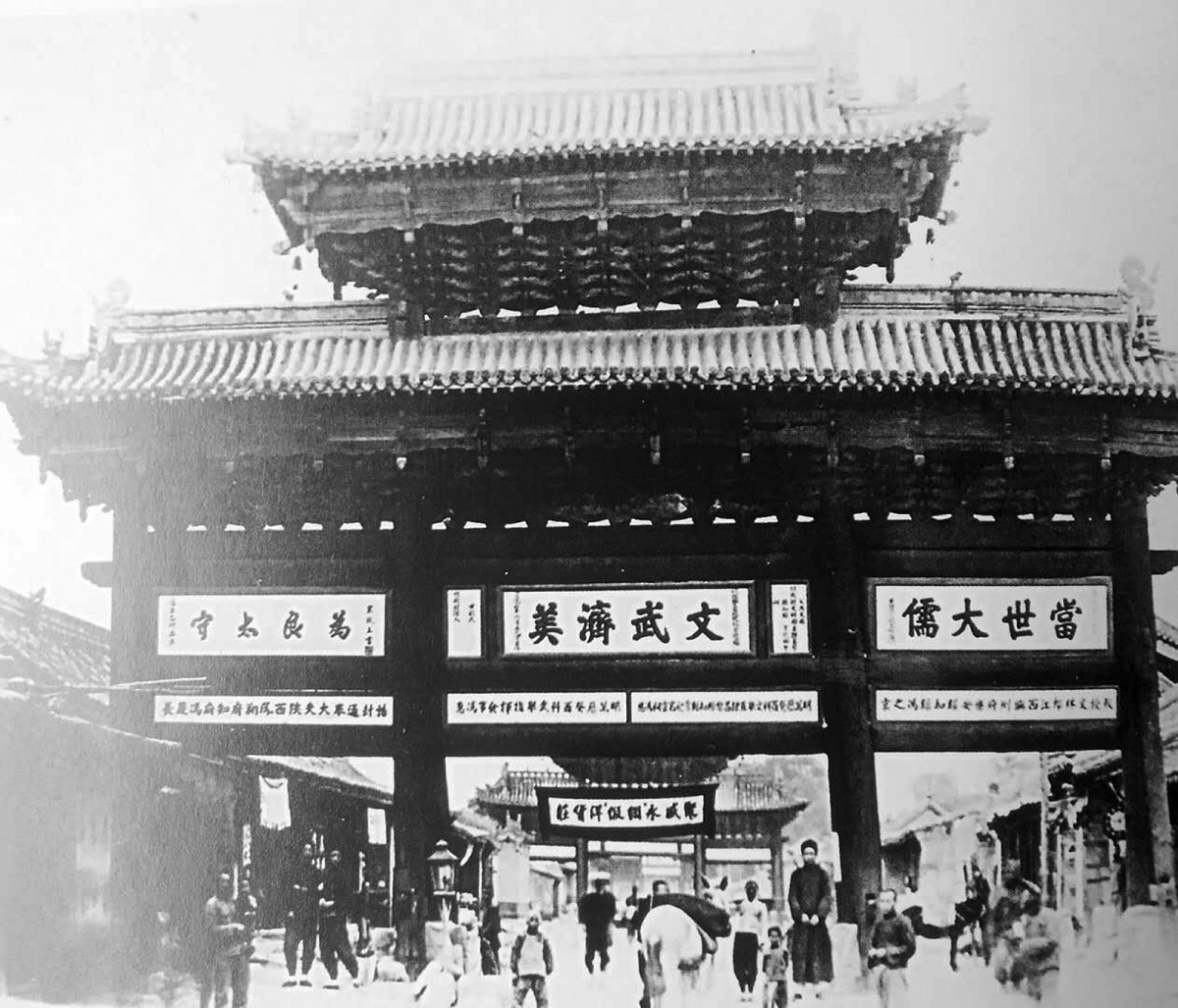

与道前冯家大院相映成辉的是 ,在雁门兵备道前的 大街上,建有冯氏“进士坊 ”一座 。 由州署向西行进,过此 坊即表示进入道前冯家大院街区 ,也是大宅院东界的象 征性建筑 。 此坊为道前冯氏先祖冯右京于清顺治乙亥 (1695 年)建立,光绪乙巳(1905 年)六月重修,并将冯氏 18 名进士题名于上,功名显赫、蔚为壮观。

·76 ·

在道前冯家大院这一建筑群之外 ,还有一座道前冯 氏花园,亦称“西园 ”,园址在县城西北角,呈 170 米见方 的格局,面积约 40 亩,原为冯右京娱老之所。园内最令人 向往的是“九窑十八洞 ”,即在园内东西走向的假山下,筑 有 9 孔较大的窑洞,每窑洞内又筑有两个小洞,其用途为 夏季供人游览,亦可纳凉;冬季则存储花木、保温防冻。园 内西部建有六角亭一座,东部建有楼阁一幢,西南部有水 井一眼 。城墙上的角楼高高在上、巍峨屹立,游人登楼鸟 瞰,花园景观尽收眼底。清代满族诗人德保在乾隆年间为 主考官,曾来代州主考试士,试毕与同人游此花园,并作 《游冯氏西园》二首,可将当年西园盛景再现眼前:

·77 ·

(一)

园邻城市近 , 树杂晚烟多。

地僻花迎客 , 庭闲鸟弄歌。

乘阴抚松柏 , 待月荫藤萝。

结伴来此游 , 阑亭继永和。

(二)

武陵留胜迹 , 客到已花残。

问竹来蓬径 , 探芳步药栏。

清风虚阁敝 , 仙露老僧餐。

更喜人呼引 , 登楼放眼看。

令人遗憾的是 ,这样一处承载着深厚历史人文信息 的冯家大院, 目前正从千方百计开发旅游资源的大潮中 消失,虽然仍有文魁院、私塾院、澡塘院、新院等院落存 世,但有的正在被折旧改建,有的建筑已岌岌可危,中国 历史文化名城的这一独特景观将不复见矣!

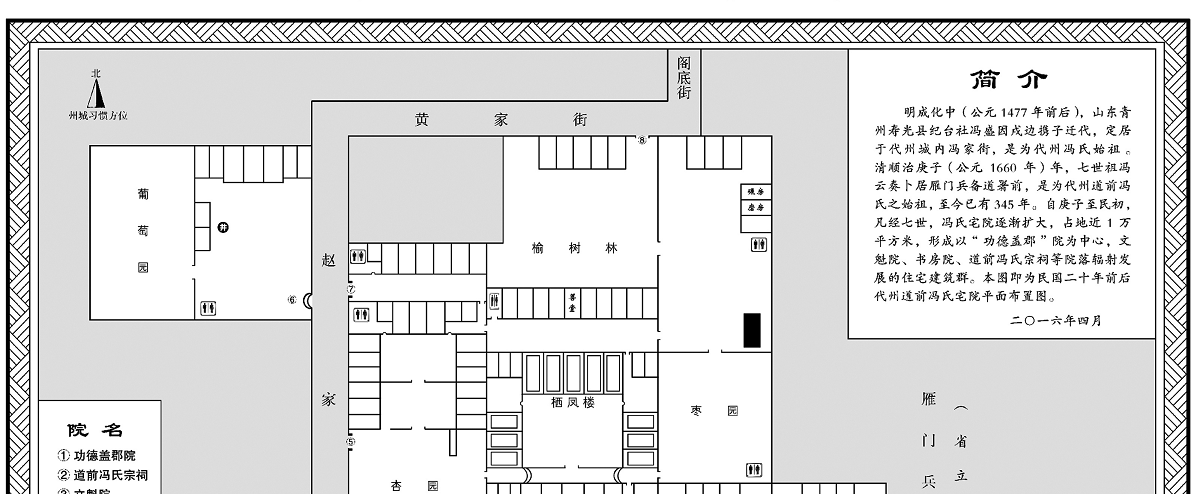

附代州道前冯家大院平面图

(此文原载 2016 年 5 月 15 日、22 日《忻州日报》,此后 百度、黄河新闻网转载 。)

·78 ·

代州道前冯氏民初宅院平面图

·79 ·

作者简介:

冯丰年,代州冯氏十六世孙,1941年生于代县西北街。1968年毕业于山西大学物理系。中共党员,中国土地学会会员,国家土地评价师;全国国土资源执法先进工作者。入载《中国专家大辞典》,山西大学《学府之光》。忻州市国土局副局长任上退休。先后被聘任《山西雁门冯氏文化研究会》会长,顾问,荣誉会长。