B729.冯丰年:续说代州 冯 氏(全版本)《卷二 、冯 家 大 院 B》

记忆中的冯家及大院

代州冯氏始于明成化中(公元 1477 年前后)。 当时, 山东青州寿光县纪台社村以冯盛为首的三户农民迁代, 定居于州城冯家街,这就是代州冯氏之始祖 。万历中(公 元 1610 年前后),五世祖冯明朝 卜居州城雁平兵务道署 后,是为代州道后冯氏;清顺治庚子(公元 1660 年),七世 祖冯云奏 卜居雁平副使署前,是为代州道前冯氏;康熙初 (公元 1670 年前后),八世祖冯庆衍 卜居明户部分司署 后,是为代州部后冯氏 。自成化至清末 400 多年,冯氏丁 口繁衍到 15 代约 160 多户。期间,冯氏先祖以农为本、艰 苦创业 ,百年打下厚实的经济基础 。旋即用全力兴学育 人、尊师重教,培养出大批人才,从万历至清末的 330 多 年里,冯氏子孙考取科名的多达 113 人,其中进士 18 人、 举人 40 人、五贡 55 人;有 191 人先后踏上仕途,其中京 官(内阁、翰林院、六部等)18 人、外官 173 人(其中知县以

·80 ·

上 90 人);在 这个书香世 家中,诸如清 代著名文人 冯右京、冯志 沂、女诗人冯 婉林等 44 人

相继著书立说,传世著作有 122 部 327 卷 。 为此,代州冯 氏与晋南裴氏被称为山西北南两大望族。

随着冯氏家族的一路振兴 ,居宅和公用建置日渐增 多、扩展,除道前、道后冯氏两大居宅建筑群外,城南建有 冯氏别墅一所,城内建有道前、道后冯氏宗祠两处,有知 园、西园、东园 3 处园林建筑,知园中的翠滴楼闻名遐尔, 冯云骕以此楼定名的《翠滴楼诗集》还列入《四库提要丛 目》。 在州城大街上还建冯氏牌坊 8 处,“兄弟进士坊 ”、 “三世藩宣坊 ”、“五子登科坊 ”等均有丰富的历史文化内 涵 。可惜的是,在历史的疾风劲雨中,这些建筑几乎全部 从城内消失。

笔者曾对恢复冯家大院的可能性进行多次考察,以 为当前恢复代州道前冯家大院还是可行的 ,如果现在不

·81 ·

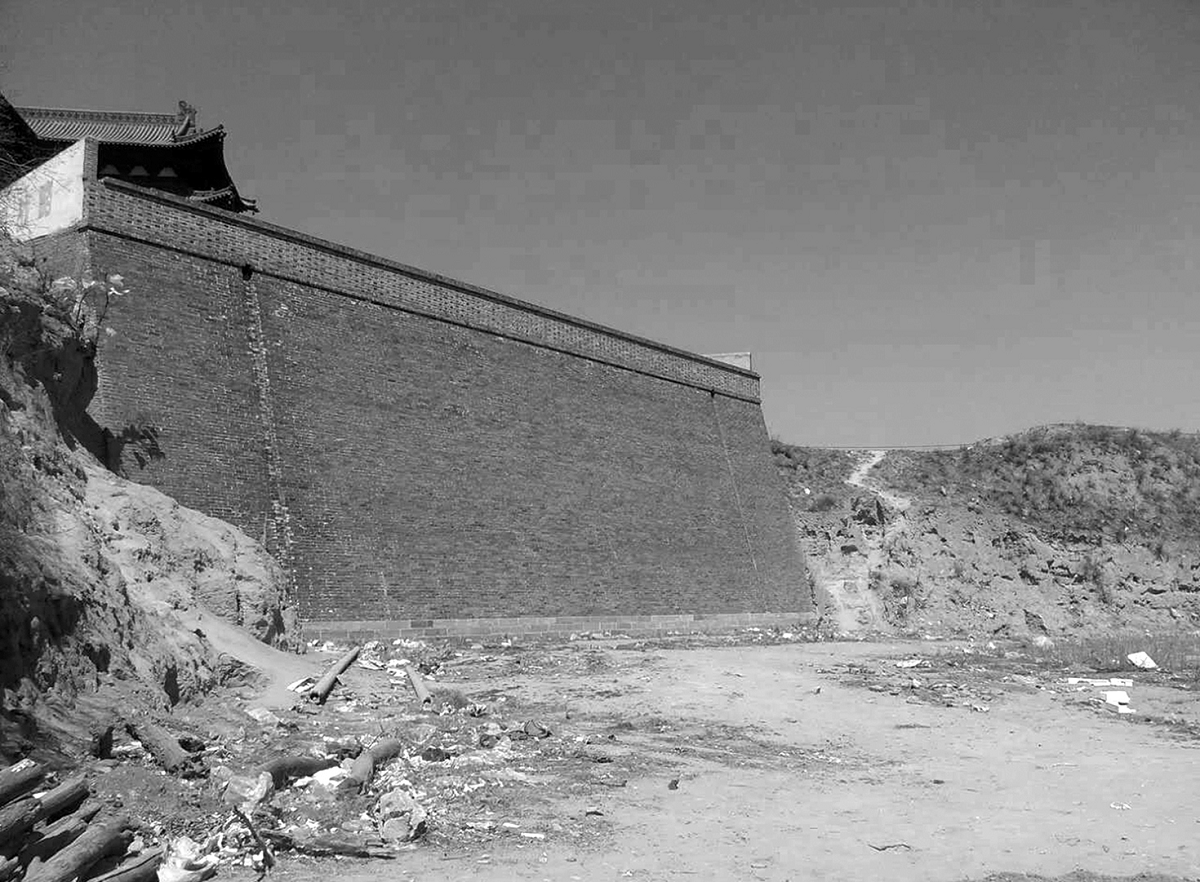

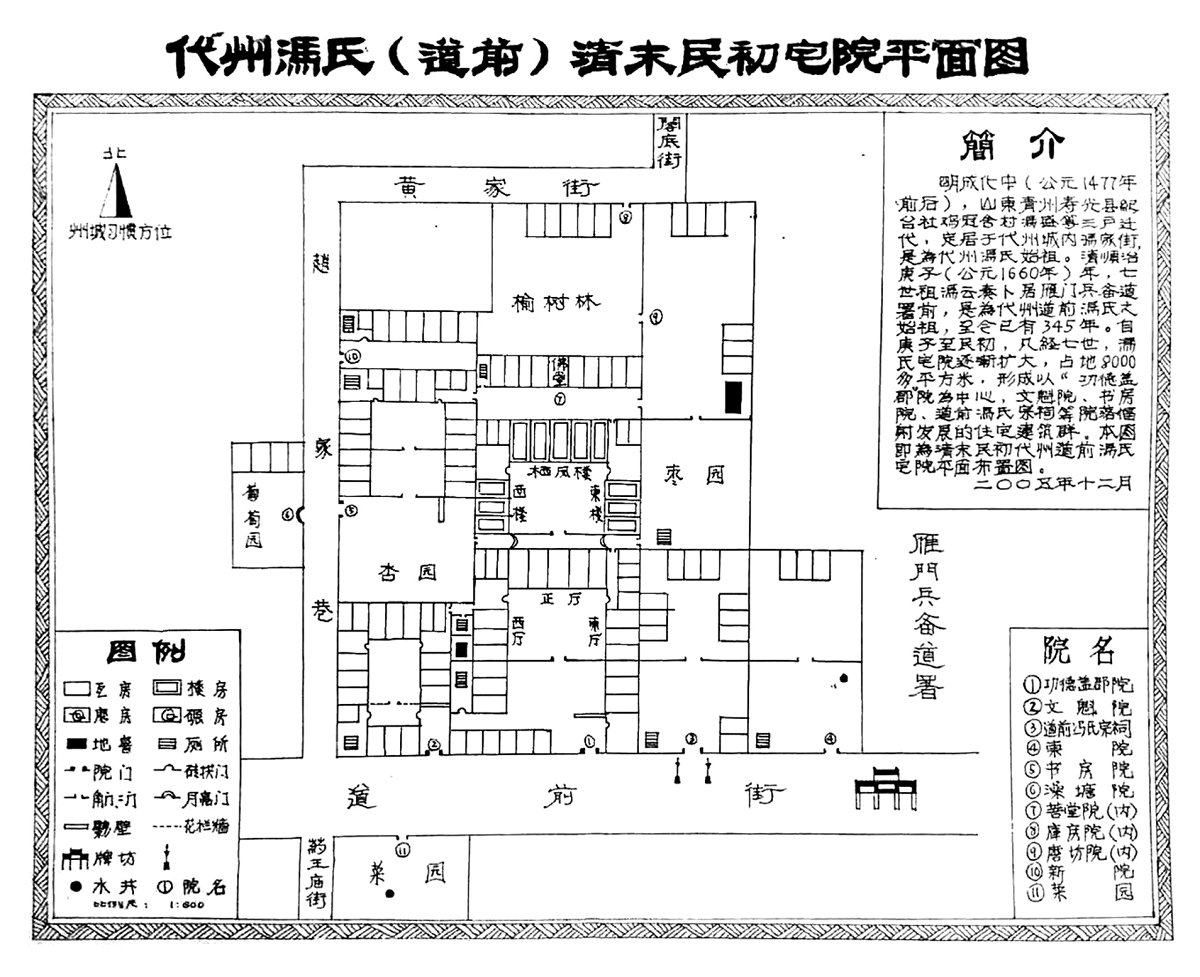

抓 ,机会将迅速丧失 ,历史文化名城也将永远抱憾于历 史。鸟瞰清末民初的代州道前冯家大院,座落于县城西大 街北侧,距西城门约 200 米,东与烈士陵园毗邻,占地面 积 8000 多平方米,建筑以“功德盖郡 ”大院为中心,文魁 院、书房院、澡塘院、道前冯氏宗祠等院(园)落呈辐射布 局,共有房屋 139 间,其中“栖凤楼 ”等二层楼 3 座 22 间, 枣园、杏园、菜园各一处。目前,该处尚有保存原建筑的院 子 3 处,房屋约 20 间;“功德盖郡 ”大院(五进)原主要建 筑均被拆除,只有少数破败围房存在,但原址犹在,基本 没有大的新建筑,且权属国有;祠堂位置已建楼房 。 笔者 想:如果将代州“冯家大院 ”部分(全部尚不可能)加以恢 复,如清末民初代州道前冯家大院,使其与文庙、武庙、烈 士陵、西城门瓮圈等景点组成城区西部“文治武功板块 ”, 与城区东部由边靖楼、钟楼、阿育王塔等景点组成的“高 层古建板块 ”遥相呼应、各显千秋,则定能为历史名城增 加新的人文色彩,达到锦上添花之效果。

(此文原载《雁门关》2009 年第 1 期,后百度转载)

·82 ·

代州冯氏私塾回望

对于代州冯氏这一延绵数百年的文化大家族 ,在历 史上出过十八位进士、五十四位举人,秀才数不胜数,巨 儒大家层出不穷,清官廉士比比皆是 。那么,在国民教育 的学校普及之前 ,代州冯氏是怎样对族人孩子进行启蒙 教育的呢?兴办过什么样的教育机构呢?我们多年来还未 见过这方面的专题文章,也没找到系统性的相关资料,以 致使族人自己也不清楚先祖们兴学育人的历史。

笔者经过多年走访调查、实地考察,同时查阅大量资 料,整理成这篇小文,以期填充族史中的这一空白 。 文中 谬误之处在所难免,恳请读者不吝指正。

代州冯氏对于子孙的启蒙教育,在清代和民国初年, 仍主要延续着“私塾 ”这一形式,先后办过两处“私立 ”学 校,现分别予以介绍。

道后冯氏私塾由六世祖冯如京于 1661 年前后创办。

·83 ·

冯如京,字修隐,号紫乙,别号秋水。生于明万历三十 一年(公元 1603 年)八月二十四 日,卒于清康熙九年(公 元 1670 年)闰二月十七日,享年六十八岁。

秋水先生幼年丧父,母亲王夫人悉心教以诗书,十四 五岁即有声乡里,被人称之为“一日千里经济之才 ”;及长 为官数十年,初有帝赐袍帽旌异,后有粤人歌功立祠,一 生“两宪关西 ”、“勋高五省 ”。正当事业有成、前程无量之 时,先生思念老母年逾七旬、体衰多病,决意辞官归里以 尽孝道。公元 1659 年,先生回到西北街老家,随即在东院 宅东兴建道后冯氏花园,起名“知园 ”,取知止知足义也。

·84 ·

·84 ·

园内有翠滴楼一座,期间设立私塾,由本城王生主持,教 子孙读书 。 同时,对村中想上学读书而无钱交学费者,一 概管吃管住管用品,免除一切费用,均可入学就读,故乡 人皆称此私塾为“义塾 ”。更感人的是,对学生家中贫困无 告者,发粟米以救济,并由老仆郝姓者主办,月月发放,以 解学生后顾之忧,使私塾办得有声有色、人才辈出、远近 闻名。

该校坐落于西北街道后街中部北侧,后有园林亭台, 前有宽敞大院,环境十分优美 。私塾何时停办无可考证, 但知此校址翠滴楼到解放初期才被拆毁。

道前冯氏小学由十三世祖冯揆文于 1911 年前后创办。

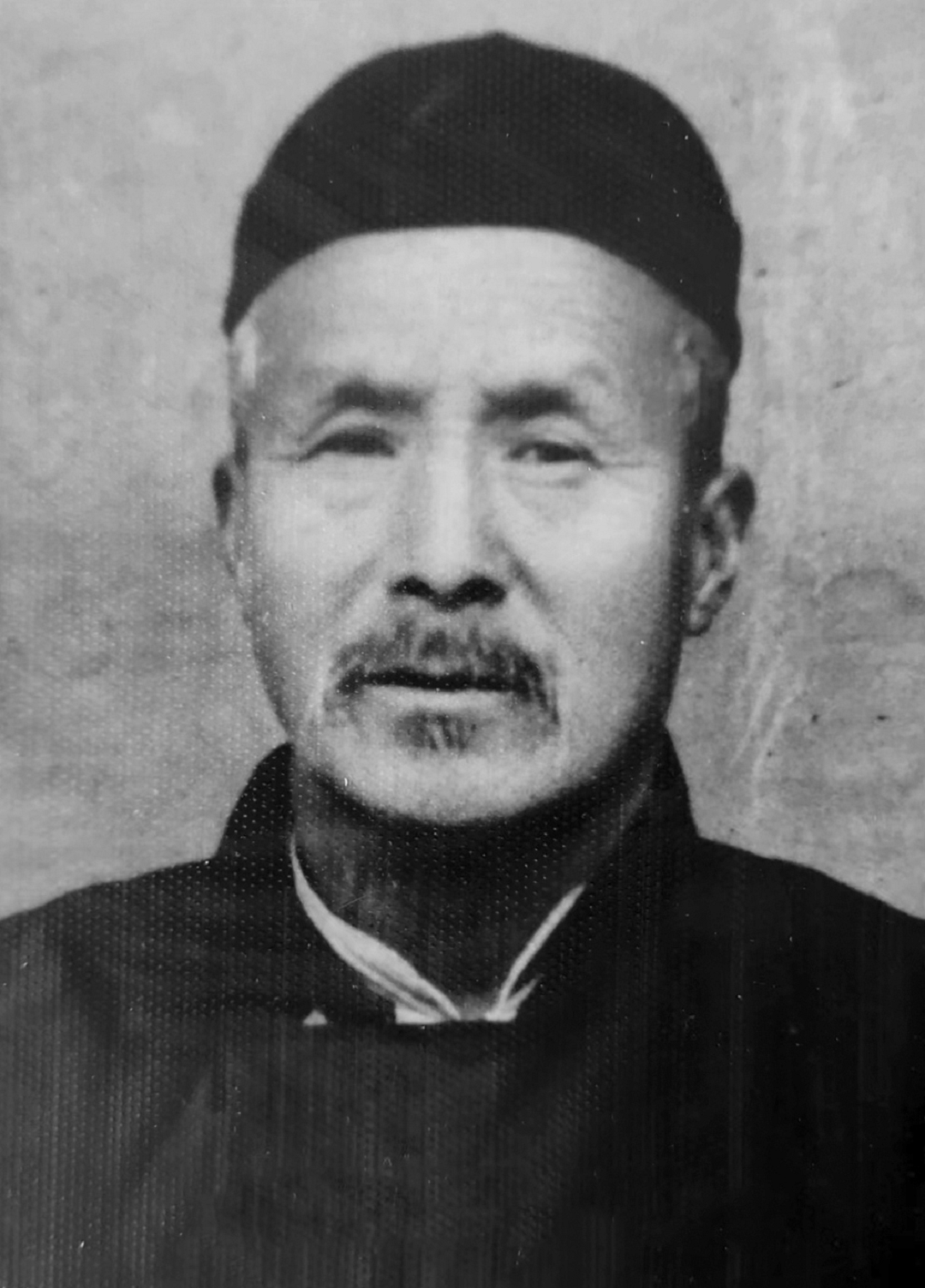

冯揆文,字季修 。 生于咸丰元年(公元 1851 年)三月 二十四 日,卒于民国十一年(公元 1922 年)八月二十九 日,享年七十二岁。

季修先生少时家境贫寒、生活堪忧,每每于课余到野 外砍柴,为父母分劳。十五岁时(1866 年)因贫辍学,到京师 山西商家学习经商。但他仍利用工余勤奋读书、屡有长进, 渐渐结交文人学士、词采斐然。只因薪水甚薄,家中债务日 累 。直至民国元年山西银行成立,其应召任山西官钱局文 书股长,薪入渐丰,遂致力于实现代州冯氏中兴的梦想,整

·85 ·

理典籍 、修撰谱谍 ,并于 1911 年前后创办道前冯氏小学 校,培养族中子弟 。 1919 年告老还乡,全身心投入学校教 育,直至 1922 年去世。此时,小学校已逐渐普及城乡,代师 附小又近在咫尺,冯氏小学校便自然而然停办了。

该校坐落于代州城内西北街赵家巷路东一号院内。 学校分前后两进院,有房屋十八间 。在校门内仪门前,有 一亩大的空闲地 ,长有零星枣树, 为学生课余活动的场 所 。 东有小门直通“功德盖郡 ”大院,方便学生上下学通 行 。对于这一个院子,乡人都称为“书房院 ”。

学校的经费,先由季修先生提供 。退休后,学校经费 日趋拮据,有族人冯紫雯先生倡议而得以解决 。 当时,代 州冯氏有上元会、公益会,设在城东文昌寺(相传为冯氏

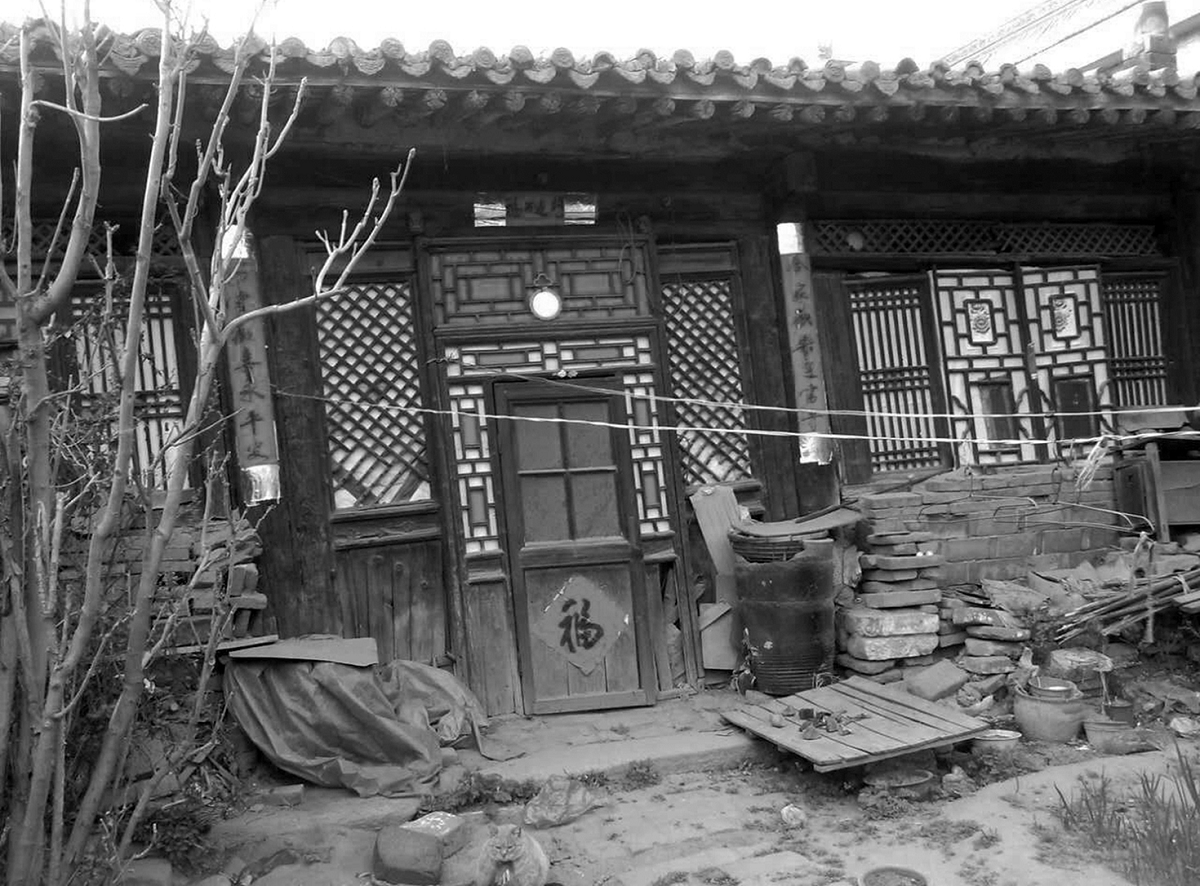

私塾院正房

家 庙),每 年 负责筹集资 金 、 演剧酬 神 、 耗费颇 巨 。 紫雯先 生倡议废止 此 习 俗 ,转 而把资金用

·86 ·

于兴学育人,资助冯氏所有适龄儿童,无论贫富都有机会

入学就读,以延绵代州冯氏重文尊教、培养人才的家风。

学校停办后,该院落住着冯福田一家,其长子、抗 日 志士冯昣就是在里院东屋被日寇抓捕,受尽酷刑、坚贞不 屈而英勇牺牲的。

(此文发表于《代州风情》第 20 期)

·87 ·

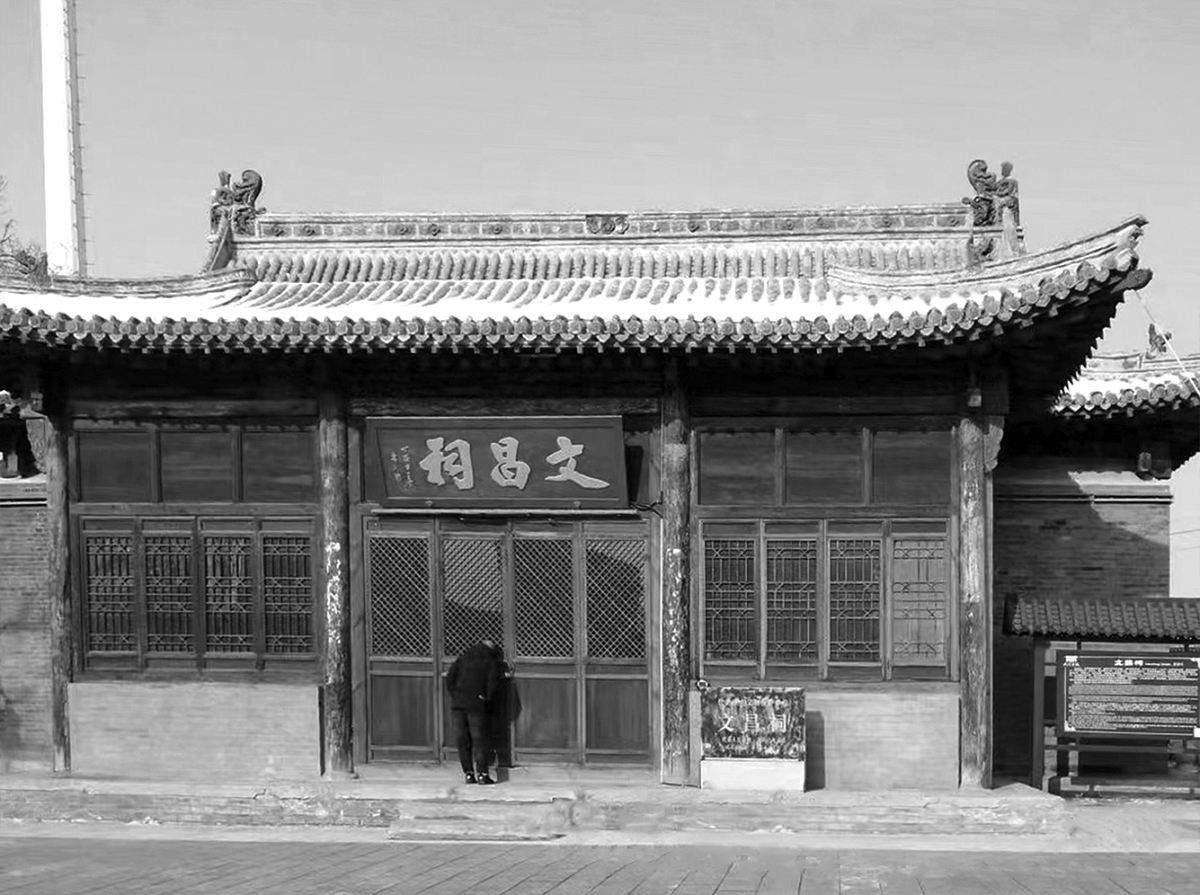

代州冯氏家庙文昌祠

素有 “ 代半朝 ”、“南林北冯 ”、“山右著姓 ”、“三晋名 族 ”、“雁门望族 ”等美誉的代州冯氏,为什么却没有自己 的家庙呢? 笔者的回答是:有! 那就是代州文昌祠。

座落于代州城东的文昌祠,明代原名旗纛庙,万历十

·88 ·

三年(1585)改称文昌祠。一座州立寺庙,怎么称为代州冯 氏家庙呢?

2005 年夏,笔者拜访 84 岁的堂嫂张月珍,她告诉我: “ 文昌祠是咱们冯家的家庙,过去还经常出资修缮、唱戏 酬神 ”。我听到此时非常惊讶。但她是代县名士留日学子 张连奎姪女,抗日烈士冯昣之妻,读史通文的大家闺秀, 我没理由不相信她的话,更何况,经代州冯氏十六世祖冯 松年(桂花)丈夫,84 岁的石继恒证实,家庙说确为事实、 完全可信。

从古代历朝的法统角度来看 ,史上出过高官的家族 才允许建立家庙,且家庙就是宗祠的升级版。那冯氏的家 庙为什么不设在自家祠堂而设在文昌祠呢?

大约在清康熙中期 ,代州冯氏已有道前冯氏和道后 冯氏两座宗祠,各祀其始祖,香火鼎盛。道后有冯如京、冯 右京等高官巨儒,道前有“前五子 ”、“后五子 ”等科举奇 绩,祖贤子荣、各有千秋,家庙设立在道后宗祠还是道前 宗祠,便成了哪支冯氏代表代州冯氏的重大标志,自然也 成了一个难解的议题。此时,一个超脱争议的办法便应运 而生—把宗庙设在文昌祠 ,这既供奉了冯氏尊崇膜拜 的 、 主宰文运功名的文昌帝君, 以成为冯氏子孙的守护

·89 ·

神,又可在此召开族会,议定冯氏族事、续修族谱等大事, 供道后道前两支冯氏共同执行,达到求同存异、两全其美 的目的。于是,冯氏宗庙设在文昌祠便成为族人共识便付 诸实施。

家庙实际运行的操作平台是冯氏上元会。

嘉庆初年 ,冯氏先祖向宗亲募款筹资 ,成立了上元 会,并以文昌祠为办公地点,定期召开会议,处理冯氏事 宜,确实发挥了家庙应有的功能 。如:

每年二月初三,筹款唱戏,祭祀文昌帝君,祈求护佑

·90 ·

冯氏学子高中科举、禄位通达;

于光绪、宣统年间,五次组织重修冯氏在州城大街上 的坊表,使之焕然一新;

向新中科考、在外居官的宗亲募集捐款,以资助族人 子弟无分贫富皆可入学读书;

委托文昌祠住持接收各地冯氏来函,备案粘存登记, 以备开会时修订族谱之用 。连文昌祠的主持都成了冯氏 修摹族谱的重要工作人员 ,足见文昌祠与代州冯氏的关 系并非一般。

既然代州冯氏的家庙就是文昌祠, 为什么在族谱上 并无记载呢?

把文昌祠称为冯氏家庙 ,显然不附合封建社会的伦 理规范,也与民间通行的常礼相悖,更能引起州人的非议 和指责,因此,在修慕族谱时不明载这一点是明智的,而 只载上元会设在文昌祠便是一个暗寓 。但是 ,在冯氏族 中,却无人不知这个事实。试想,张月珍是 1941 年才嫁入 冯门的,当时她才 20 岁,如果不是长辈传授,如果不是族 人交流 ,她怎么知道文昌祠就是冯氏家庙 ,且记忆尤新 呢?由此可见,此事是谱无记载却族人共知的了。

1884 年 ,道前冯氏文魁院发生了一件令人匪夷所思

·91 ·

的事。这一年农历正月二十四,十三世祖冯宪文之妻生下 一子冯世俊后,便有病在身且久治不愈,无奈之下,便想 将幼子许愿出家,求神灵保佑康复 。世称书香门第、官宦 人家的冯门居然有人出家,这可是惊天大事,引起当时族 长季修公冯揆文的重视,于是便在道前功德盖郡院内的 栖凤楼召开了一次族中长辈会议。会议结束时,季修公无 奈地说:老五(指宪文)半生碌碌,只此一子,如果真的出 家,此门香火绝矣!权宜之际,将世俊暂许家庙,容日后再 议。会后,便落实出家事宜,并由文

的事。这一年农历正月二十四,十三世祖冯宪文之妻生下 一子冯世俊后,便有病在身且久治不愈,无奈之下,便想 将幼子许愿出家,求神灵保佑康复 。世称书香门第、官宦 人家的冯门居然有人出家,这可是惊天大事,引起当时族 长季修公冯揆文的重视,于是便在道前功德盖郡院内的 栖凤楼召开了一次族中长辈会议。会议结束时,季修公无 奈地说:老五(指宪文)半生碌碌,只此一子,如果真的出 家,此门香火绝矣!权宜之际,将世俊暂许家庙,容日后再 议。会后,便落实出家事宜,并由文

冯世俊,法号续静

昌祠住持主持仪式,将世俊的法号 赐为“续静 ”,当然,人还是破例不 用到祠里当和尚,仍然在家与常人 一样生活 。说也凑巧,其母的病也 渐渐好转,得以康复 。 至于续静为 什么一生未出家便无人问津了。只 是这一法号却是乡里共知的。

本文写到这里,似乎已经得出结论:代县文昌祠同时 也是代州冯氏事实上的家庙。

以上史实湮没于历史的长河中已有七十余年 ,今录 成文字,权且为代州冯氏家族史拾遗补缺吧!

·92 ·

冯家大院调查始末

一九七八年,中国共产党十一届三中全会召开,阶级 斗争基本结束,群众运动也淡出历史舞台。再后,“右派分 子 ”平反,地主富农分子摘帽,平反冤假错案,包产到户, 人民公社解散等政治大事相继发生,政治气候风云突变, 集中精力搞经济渐成新的国策。

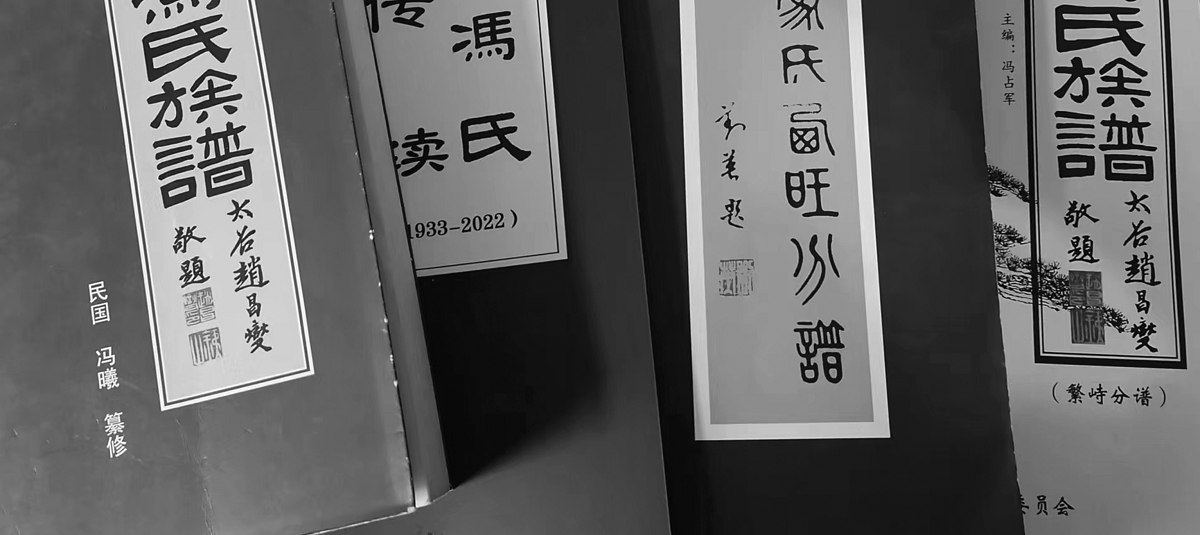

在这种越来越宽松的社会氛围之中,冯禄、冯延年和 我聚会代县,商议续修代州冯氏族谱的事。大家认为这是 一件十分必要、意义深远、功德无量的好事,应当尽快动 手。但在深入讨论过程中,大家又担心政治气候是不是会 反复,我们会不会成为被打的“出头鸟 ”?为了稳妥保险, 大家商定先以调查走访、资料收集、讨论范围和程序策划 等前期准备工作做起。一时机成熟便正式开始续修工作。

天有不测风云 。一九九八年六月 ,冯禄突发急病去 世,冯延年弟兄又在外地工作,要续修族谱的愿望显然是

·93 ·

有头无尾了 。在此情况下 ,我们只好终止续谱 ,退求其 次——争取恢复冯家大院。

经过一番准备,我于 2008 年冬向代县有关领导呈递 一份建议,即《愿中国历史文化名城再添一景—冯家大 院》。此文于 2009 年伊始以《记忆中的冯家及大院》发表 于《雁门关》第一期,这后就再无动静 。传来的消息是,这 片原本闲置的国有土地正在划拨给单位搞建设 。 面对这 一举动,我深感退而求其次也十分渺茫了,于是决定留下 一份真实的资料,以作为历史的记忆。

我将这份资料定位为 《清末民初代州冯氏宅院平面 位置图》,基本可以反映代州冯氏极盛时期的宅院概貌, 加之配以在各院落发生的人文故事,使之成为有骨有肉、 有形有神的一幅画图。当然,这同时也为我日后的调查走 访定下了具体而繁重的任务。

先说道前冯家大院

对于道前、道后、冯家街三处冯家宅院的调查排序, 是按先近后远、先易后难的原则安排的。先调查道前冯家 大院,是因为有三个有利依据:有现存的遺迹遺址,有儿 时的模糊记忆,有《血泊里的爪痕》一文描述的线索。正是

·94 ·

依据这些珍贵的信息,我先绘制了一张草图,找目击者、 知情人提修改意见。其中两人的意见最为权威:一个是从 1942 年就经常出入这个院子的冯家女婿石继恒 ,一个是 生在这个院子直到 1957 年才离开的冯何生。他俩不厌其 烦、耐心细致、左一次右一次接待我的走访,回答我的电 话询问。冯何生还放下手头农活,领我到遺址上识别确认 和亲手丈量,使我的草图尽可能准确反映实际情况。经过 一番努力,使道前冯家大院的主院“功德盖郡 ”的五进院如 实展示在了图纸上 。 当我认为这幅图基本可靠了,便公开 发表提供于社会,但调查仍在继续,以便发现可能的失实。

2015 年春,我到澡堂院探访 84 岁的蔡成英,闲聊中 发现她竟然是我的表姑姑 ,还知道这个院子是祖父六百 块大洋卖给她祖父蔡勃成的 。表姑姑说,刚买下时,正房 里还放着织布机,东耳房还有澡堂专用的排水系统,四至

也与现在不一样 。 我按 她的指点对院址重新丈 量,对图纸再加修改,才 形成 2016 年发表在 《忻 州 日报》上的图样 。就是 在这次走访中, 发现了

澡堂院织布坊

·95 ·

冯志沂旧居遗址 ,几次寻找知情人西南街书记张润厚未 果,只好委托冯培仁代劳调查勘查,最后增绘到原图上, 形成了完整的道前冯家大院图。

为了弥补书院房没有人文故事的缺憾 ,我到东关拜 访冯昣遺孀,我的本家嫂子张月珍。她是代州名士张联魁 的侄女,时年已 84 岁,但依然耳聪目明、记忆清晰 。我主 要向她了解冯昣死于日本宪兵队,但为什么不是烈士?她

给我讲了不少关于 冯昣的故事,使我断 定冯昣应是党的地 下宣传工作者,只是 因组织纪律未向任 何人讲明,组织关系

又无从查找罢了 。此后第二年我又去找她,她已去世,只 由她媳妇李锁鱼介绍了其公公的一些情况 。关于冯昣的 事迹,我写入了《革命战争年代代州冯氏英雄谱》一文,成 为道前冯家大院最具教育意义的故事之一。

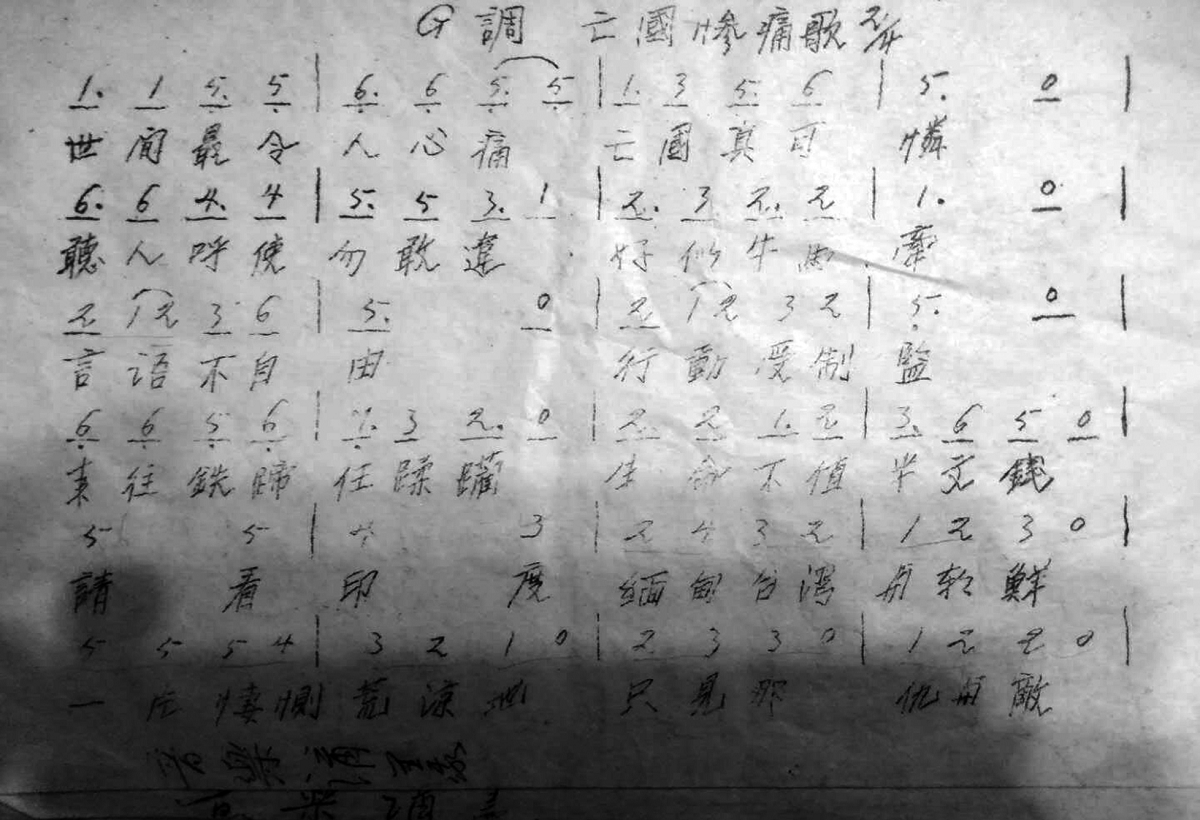

冯昣保存的抗日歌本

道前冯氏有一座花园,谱称“西园 ”。我童年时代常去 那儿玩,只见荒丘堆积,瓦砾遍地、杂草丛生,根本不知道 是自家花园 。那年回去向冯何生问及,他居然十分清楚,

·96 ·

还把我领到旧址, 将园子的四至、布 局 、建筑 、假山所 在位置一一指明, 把园子的精品“九 窑十八洞 ”详加介 绍 。正是根据他提供的景况和清代满族诗人德保《游冯氏西园》的意境,我绘制了《西园胜景》图留档 。

西园遗址

当 2016 年我回代县找他时,

第一次调查绘制的《清末民初代州道前冯家大院示意图》草图

·97 ·

第二次调查绘制的《清末民初代州道前冯家大院示意图》

他 已 不 幸 辞 世 ,使冯家损 失 了 一 个 珍 贵 的 “ 活 档 案 ”。

看了这幅 图人们奇怪 , 为什么在西北 角有一个院子

不属冯氏?其实冯氏祖宗很想购得此院,以便大宅院见方完 美。但此户孙氏的祖宗告诫儿孙:你们看冯家多兴旺出了那 么多官 。可见此地为福地,所以不论给多少钱,你们也不能 卖 。冯氏无奈,只能向赵家巷西扩展,留下了这个“缺角”。

再说道后冯家大院

对于这处大院,我可说是知之甚少。只记得小时候在 村小学念书,而这所学校是冯家祠堂改用的,此外其他院 落已所存无几,一片荒芜 。 因此,重现道后冯家大院的平 面布置状况困难很大。所幸有一个人帮了我的大忙,这个 人就是时年九十五岁高龄的石继恒。他是何许人也?这还

·98 ·

得从远处说起。

湖北省宣恩县知县石珍如居本县西关 ,其子监生石 清和有一女,生于同治八年(1869 年)农历二月二十四,及 其长成嫁冯晙为妻,后生冯鹏翥。而此女有一本家哥哥叫 石志忠,石志忠的儿子叫石继恒,这样,石志忠便成为冯 鹏翥的舅父,冯鹏翥也与石继恒成表兄弟关系。由于冯鹏

翥在外为官,家中大事 多靠舅父帮助处理,石 继恒又经常随行,所以 石继恒对道后冯家大 院颇为熟悉 。加之石继 恒又娶道前冯福成之

女冯松年为妻,成为我的叔伯姐夫,他虽年逾九旬,却精 神钁铄,思维敏捷。谈起往事、如数家珍,这就给我的调研 提供了绝佳机会 。他介绍:

民国时冯鹏翥主持修道后冯氏宗祠 ,委托石志忠领 工,历时三年 。 他常随父左右,了解祠堂;冯鹏翥为母庆 寿,他父子应邀赴宴帮忙,了解冯鹏翥的院落;他到此院 西隔壁院内办事,了解冯曦的院落;

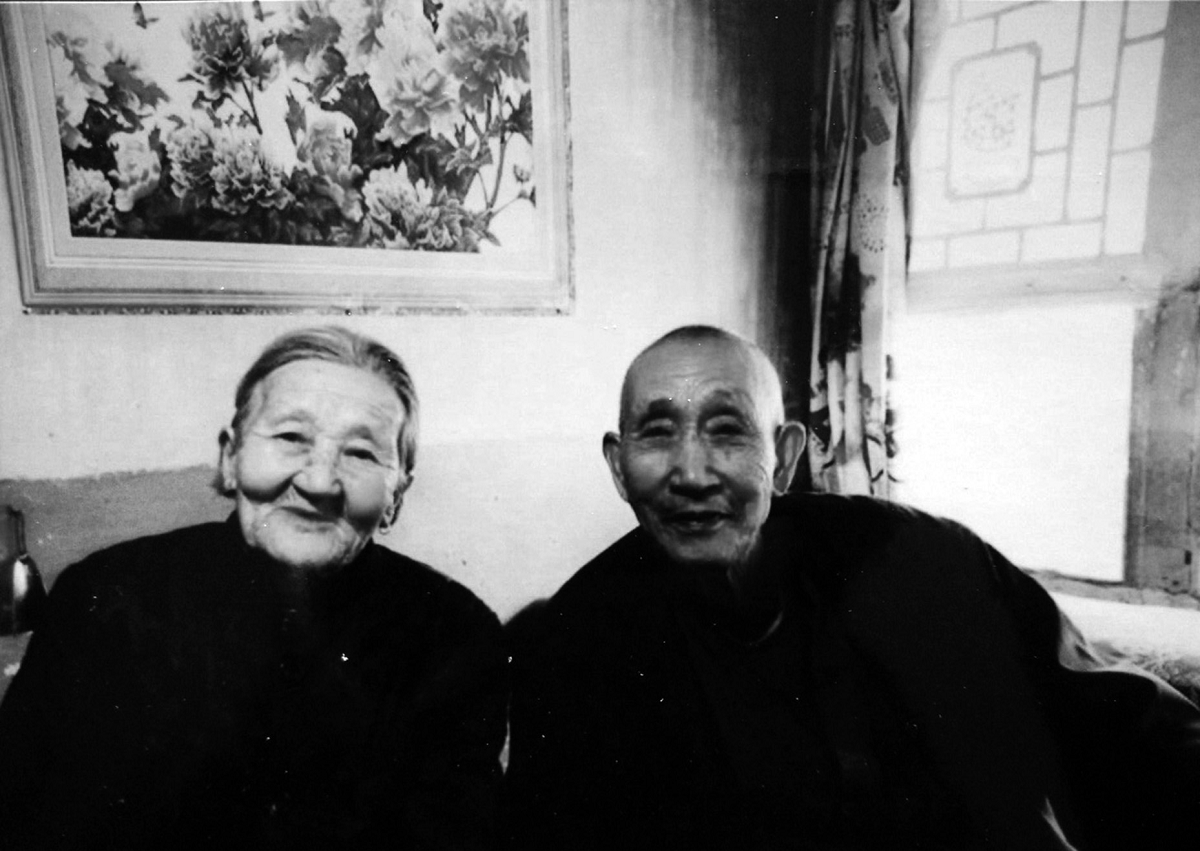

95 岁的冯松年和 98 岁的石继恒近照

石志忠为冯鹏翥经营 车马大店和香烟批零店铺 ,熟悉道后街南一处冯鹏翥的

·99 ·

院落。石继恒还常到“烂宅 ”找“六奶 ”的儿子冯善环玩,了 解知园的概况 … …

凭着这些可靠的回忆,我才绘制出《清末民初代州道 后冯家大院示意图》草图。又拿着草图让我的儿时朋友曾 多年在小学任教的张学谟 、亢质等进行修正,又请家住 “知园 ”旁边且绘制过道后建筑图的学友诸怀玉提修改意 见。最后,我又进行了实地丈量,看图与实地是否相符,是 否能与周边建筑基本衔接,避免出现空白或重叠现象 。 当 一切工作确认无误后绘制并出台了《代州道后冯家大院示 意图(清末)》。

需要说明的是道后冯家大院最东边的一处院落,虽 然早已是冯家的房产,但人们还习惯叫它为“张家大院 ”, 大约是因为购买之前是张姓大院吧!

最后说说冯家街冯家大院

由于年代久远,遺存遺迹不存,冯氏始祖宅院成为一 个几十年来解不开的迷。

事有凑巧。在一次电话互访中,马春生先生提供了这 样一条信息:省文史馆的张得一说,他父亲是张联魁 。其 先祖原籍陕西,明嘉靖年间镇守雁门关迁代。后购得冯家

·100 ·

后人在西南街的住宅,并于民国初年予以修整。位置在冯 家街路东为住宅,路西为花园 。我认为这一信息可信,接 下来要了解张联魁的住宅准确地点在哪儿。

又一次凑巧,2016 年夏,我到同学亢质家核实道后冯 家大院 ,无意中提到张联魁的宅院 ,亢质说一点也不知 道 。这时,在家里做家务的亢质妻子刘翠英插话说“我知 道 ”。我喜出望外,请其详谈。她说:我小时候就知道,我妈 家的房后边就是张联魁家的花园, 向东跨过路就是张家 住宅,两进院,再往东就是老爷庙了。她的这一说法,得到 石继恒的证实。于是我马不停蹄叫上冯培仁,准备找上张 润厚到现场勘测,可惜未找到张支书,只好我俩去现场。 经过一番步测,认定了张联魁原宅址所在,也就是找到了 代州冯氏始祖四代的宅院所在地,最终使我绘制出《代州 冯氏明末宅院位置图》。 至此,代州冯氏的三处宅院及两 处花园全部出台。

为了体现各图与实际院落吻合度的区别 ,制图时分 别用平面图、示意图、位置图加以定位,为以后的继续修 正补充完善留下余地。

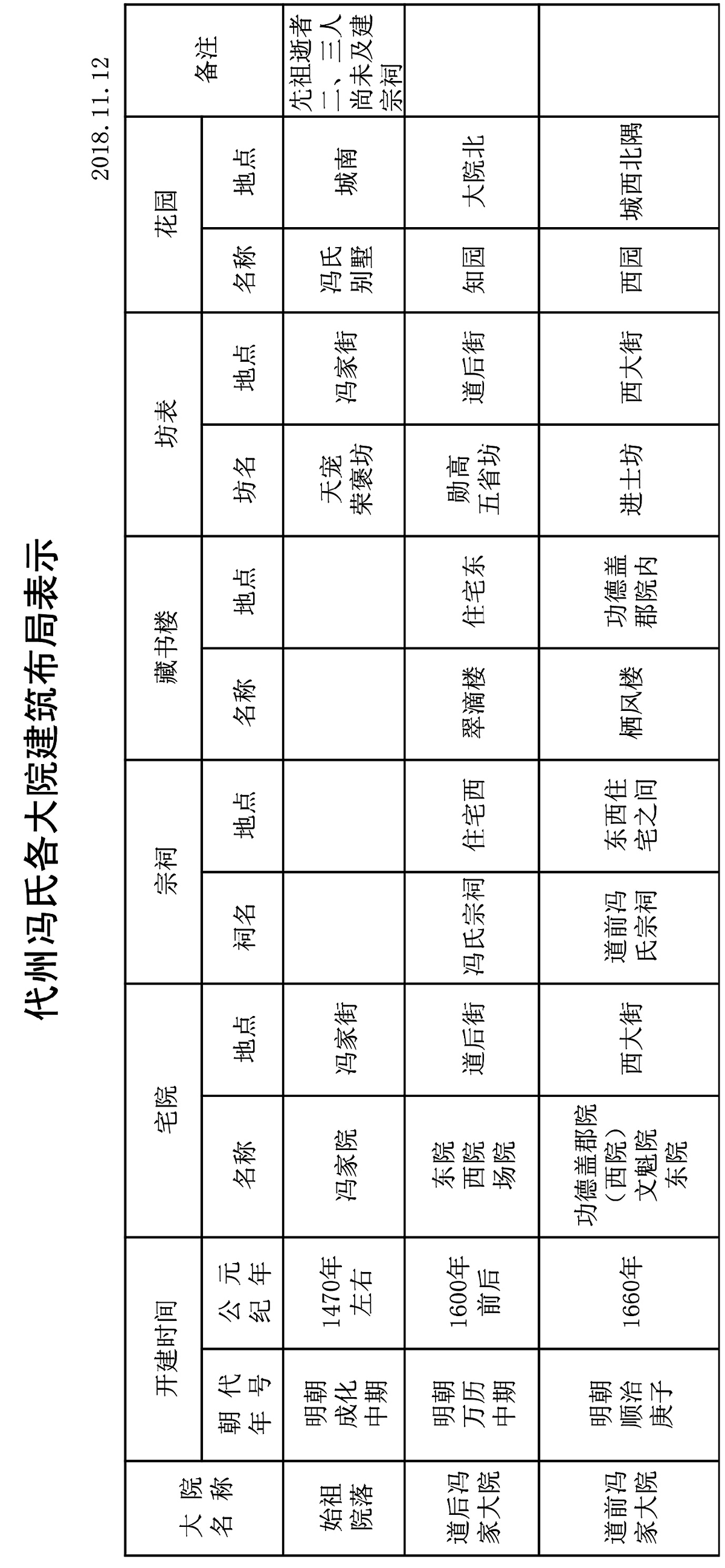

附:代州冯氏各大院建筑表示

(此文原载冯覣著《我们的寻根苦旅》一书)

·101 ·

·102 ·

代州冯氏文化园牌坊落成纪略

大明成化中 齐鲁有祖根 青州寿光县 纪台冯家村

村西三户垛 庄民讳冯盛 补缺去当兵 携子守雁门

兵制作规定 安家在州城 首居冯家街 始有代州冯

万历至五世 有祖明期公 卜居道署后 世称道后冯

顺治庚子年 七世云奏公 迁移道署前 道前冯氏生

康熙朝初期 八世庆衍公 户部分署后 繁衍部后冯

悠悠五百年 佼佼代州冯 创业诚不易 守成亦艰辛

始祖贤德盛 端诚重修身 家训九十六 恩泽荫子孙

商农白手起 敬业绩有成 富裕先育人 文种自此兴

四世恩与惠 文武两举人 六世冯右京 开启进士门

明末至晚清 人才如井喷 登科及第者 摩肩又接踵

进士十八名 五十四举人 贡生七十七 秀才数不清

五子登科者 前后十弟兄 知县以上官 一百零八人

民国四十载 十二大学生 北大早稻田 代冯留身影

.103

冯曦文兴边 绥远代主政 鹏翥武卫国 中将扬威名

为建新中国 子孙争从军 男女勇上阵 杀敌打冲锋

参战十九人 六位献生命 热血洒疆场 丹心照汗青

建国七十年 冯氏迈新程 为国心不易 重点搞理工

专家与教授 作家或医生 行行出状元 累累硕果丰

岁在新时期 时处双百中 家国逢盛世 共圆华夏梦

冯氏图振兴 文化须先行 诸事皆重要 首选弘家风

成立研究会 学者著书文 家学重问世 遗产集大成

更有县乡村 重视见行动 筹建文化园 摆上新日程

家祠得修缮 书馆已建成 拨款建牌楼 雄姿展新容

去岁发倡议 筹建文园门 十省市宗亲 纷纷来响应

冯氏九十人 他姓有六名 捐款十七万 踊跃献爱心

今年五月八 吉日开了工 历经一月余 牌坊终落成

展望文化园 宏图现雏形 观瞻旧景象 振奋新精神

十八进士坊

.104

作者简介:

冯丰年,代州冯氏十六世孙,1941年生于代县西北街。1968年毕业于山西大学物理系。中共党员,中国土地学会会员,国家土地评价师;全国国土资源执法先进工作者。入载《中国专家大辞典》,山西大学《学府之光》。忻州市国土局副局长任上退休。先后被聘任《山西雁门冯氏文化研究会》会长,顾问,荣誉会长。