B734.冯丰年:续说代州 冯 氏(全版本)《卷三 、冯 家 人物 E》

母亲遗训三十三则

——代州冯氏女性家教选

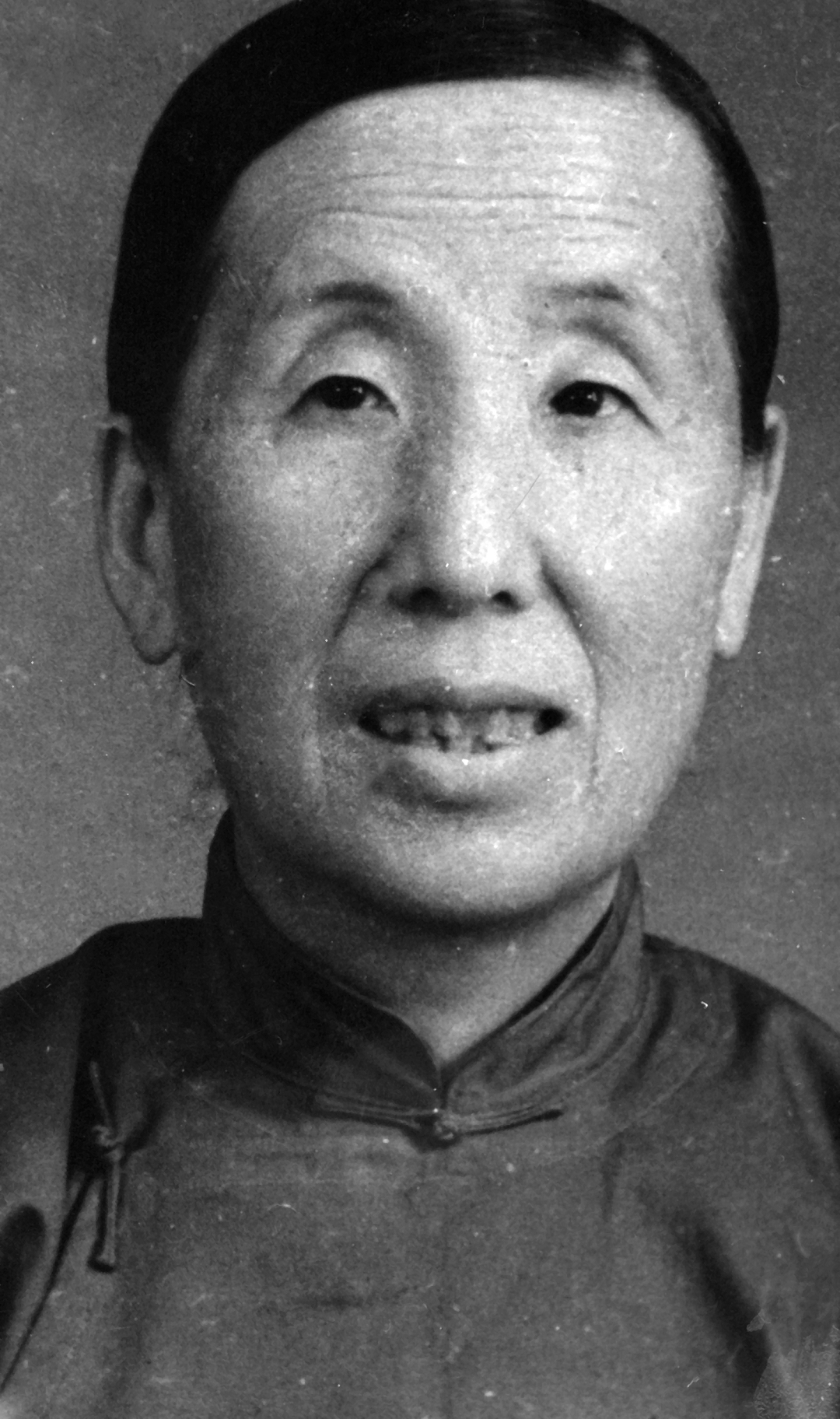

先母讳张慧娴 , 乳名改 改,字温如,号和卿 。 1910 年 农历一月二十七 日子时生于 代县五里村书香门第,父亲张 景文为清末奖给举人、民初代 县 中学 首任校 长 ;1929 年 农 历十月出阁到代县西北街文 儒世家,丈夫为代州冯氏十五

世冯福恒,后来毕业于山西大学法学系,世人皆称风流 才子;1978 年 6 月 13 日(农历五月初八辰时)病逝,享年 69 岁。

母亲的童年是在村里唯一的“文魁 ”院里度过的,从 小受到了世代文人的家风熏陶 ,也受到了良好的文化教

·207 ·

育, 以至成人之后被誉为通文识理 、端庄贤惠的大家闺 秀。但她出嫁之后的生活却差强人意,也非一帆风顺。她 曾屡遭丧子失女之痛,也曾饱享儿孙满堂之乐;她曾倍尝 寄人篱下之苦,也曾感受到分房分地之喜;她常陷饥寒交 迫之困,也沐浴丰衣足食之福 。她在酸甜苦辣、悲欢离合 中度过了自己的一生,因而也积累了大量的人生哲理,看 穿了人的命运玄机 ,她将这些用血泪换来的无限珍贵精 神财富,毫无保留、不厌其烦地传授给子女,以期盼他们 走出一条不同于父母的全新之路。

母亲的这些谆谆教诲,有做人的操守、处世的准则, 是非的界限、美丑的区别,她言传身教、双管齐下,使我们 从小受到耳濡目染、潜移默化的教育 。母亲的这种教育,

换来了她意想不到的收获: 在背着沉 重家庭背景包袱的一个农户家庭,培 养的四个子女全部当了国家干部,三 个取得大学文凭 ,两个全国先进工作 者 ,三人成为共产党员并当了领导干 部, 四个人拿到的奖状有一百四十多 张,著书立说共十九部之多。母亲精心 培育子女的心血没有白费 ,如愿结出

·208 ·

了硕果!

为了使母亲的金玉良言得以代代相传、惠及后人,我从 数十年受到母亲的无数教诲中,精选三十三则简述于下。

一、“无不是的父母”

乍听起来,这句话十分封建的,是封建社会“君君臣 臣、父父子子 ”的百姓表达 。但我却认为这是中国社会处 理家庭中父母与子女关系的一个 “ 纲 ”,只有举起这个 “ 纲 ”,父母教育子女的那些“ 目 ”才能张开、才能生效、才 能结果,尤其对于青少年时期的子女,“无不是的父母 ”这 种告诫更具特殊的意义。试想,如果把“父母也有不是 ”作 为前提,那父母在孩子心中的形象和权威将大打折扣,父 母的教诲也将被不断质疑,看似“辩证 ”的说词将带来难 以预料的不良后果。

二、“父不夸子”

“父不夸子 ”当然也包含着“母不夸子 ”。父母这么做, 并不意味看不到子女的优点、进步和成绩,而是要在子女 身上施加一种无形的压力 ,使他们感到离父母的要求还 有距离、还有不足,必须时时努力、处处用心,从而把压力 变为动力 。我从小就是有名的好孩子 ,但没听父母表扬 过, 即使有人在母亲面前夸赞我 ,她也总是淡淡地说声

·209 ·

“ 哪有那么好 ”!记得在 1954 年学校给我颁发一张“成绩 优秀卡 ”以资表扬,我高兴地回家给母亲看,母亲却看着 卡问我:“入队了吗? ”那时加入少先队也是很难的,我还 不是。母亲的一瓢“凉水 ”使我立即清醒,第二年我便成为 了少先队员。

三、“孝顺父母天降福”

孝悌是中华民族之魂,是龙的传人之本,古人早就把 对父母的孝与对国家的忠连为一体,称为“忠孝双全 ”。因 此,从小培养子女“孝顺 ”就成了父母的家国重任,丝毫不 敢马虎。为了取得更好的效果,母亲总是把孝与福说成一 种因果关系,甚至搬来无所不能的“天 ”监督、检查 。她还 常常讲一些老莱子之类的故事,讲“黄香温被 ”尽孝后来 当了大官、享有大福的故事,使我们兄妹从小知道要孝敬 父母,长大了好尽忠国家,成为忠孝兼备的人。

四、“不要忘了娘”

由于我们兄妹四人都在外地工作 ,所以每年要轮流 回家探望母亲。不管在家住了多久,临别时母亲都要到七 里之外的火车站送行 ,一路上唠叨着她那重复了不知多 少次的嘱咐 ,其中最使我们动情的就是那句“不要忘了 娘 ”!其实,母亲也知道这是一句多余的话,她相信自己的

·210 ·

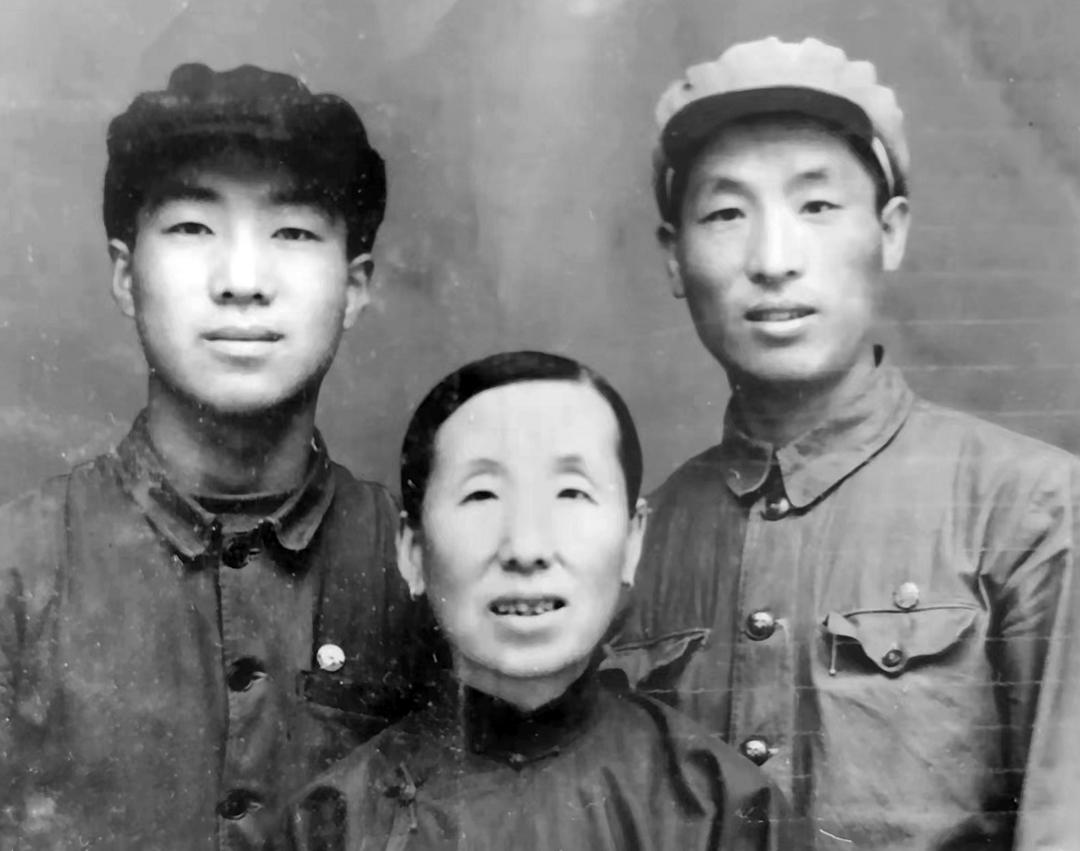

母亲与我

儿女,那接二连三的汇款单、邮包、 挂号信见证了儿女的孝心 ,那一月 数次的信件传递着儿女的思念,那 不时的回家团聚或接母亲外出游玩 散心表现出儿女的无比真情 ,我们 怎么可能忘记自己的母亲呢?噢,母 亲提醒我们的是 ,不要忘了母亲的

“ 十月怀胎之苦,三年怀抱之恩 ”,不要忘了她把我们抚育 成人的无比艰辛,不要忘了这个来之不易的穷家,不要忘 了对我们的教诲与期望……一句话:不要忘了本!就是这 句话,永恒地烙在了我们的心扉,一辈子做不忘本的人。

五、“娶了媳妇别忘娘”

一方面为儿子们张罗着娶媳妇,一方面告儿子“娶了 媳妇别忘娘 ”,这种复杂心态理应得到儿子深深的理解, 母亲要的是生活经济来源的保障、议事说话权的分量、家 庭地位的巩固,更要儿子无微不至的关心、问侯、陪伴、照 顾和体谅,这是起码的要求,儿子应当做到且做得更好。 我们弟兄之所以受到邻里的一致好评 ,就是因为我们娶 媳妇后,不但没忘娘,而且多了两个知冷知热、听话孝顺 的“女儿 ”,那种把儿子不孝归罪于媳妇是毫无道理的。

·211 ·

六、“兄弟如手足”

母亲不止一次告诉儿女说:“我生你们兄妹几人,就 是为你们互相有个照应 ,有什么比同胞兄妹更值得信赖 和依靠的呢? ”是啊! 兄妹是生活的好帮手、事业的好支 柱、一生的好靠山、走向社会的好基础,亲如手足是人生 的必然要求和基本品质,母亲说得对。她的更深层意义还 不仅在于兄弟一心、兴家旺族,还在于培育团结、互助、诚 信的品格,以在与同乡、同学、同事、战友的交往中互相信 任、共谋事业,求得不断进步与发展。

七、“寒门出贵子”

由于我们生于穷困潦倒之家,有时衣不蔽体 ,经常 食不果腹,走在街上都自觉低人一等、抬不起头来 。 母 亲为鼓励我们不要自卑自弃 ,常拿“寒门出贵子 ”来教

育我们 , 当我们跟着 母亲看小歌剧 “ 小放 牛 ”时,她说:“那个放 牛 的 小 孩 就 是 朱 元 璋 , 后来当了大明朝 的皇帝 ”。母亲的循循 善导 , 逐渐使我们改

母亲与两个儿子

·212 ·

变了“生在穷人家,此生无出路 ”的无为精神状态,相信 穷人家也会出有作为的子弟,因而,这句话也就成为我 们一生奋斗的动力。

八、“朴布裹珍珠”

小时候,由于家穷,吃饱肚子成了第一需求,穿衣的 好赖根本列不上议事日程,补丁摞补丁是常见的,就连我 上初中时,还是穿着嫂子怀孕时穿过的肥大上衣(我至今 感激嫂子的帮助),在这种境遇下,母亲总是拿“朴布里面 裹珍珠 ”来鼓励我们,让我们看到“金玉其外、败絮其里 ” 的那些现象,知道衣服虽然破旧,可穿衣的人可能还是个 有用之才呢! 母亲的教导使我们的审美观发生了根本的 转变,直至今天依然如故。

九、“穷而有志”

“人穷志短,马瘦毛长 ”,多少穷人子弟,相信命运、安 于现状 ,一代又一代摆脱不了穷困的面貌 。母亲看在眼 里,谋于心上,一直提醒儿女要“穷而有志 ”,要从小树立 脱贫大志,通过自己的不懈奋斗,彻底改变一穷二白的境 况 。母亲还因人而异、扬长避短,为儿女寻找不同的成才 之路,然后全力支持达到目标,保证实现了行行出状元的 人生规划。

·213 ·

十、“穷没有根子”

这是母亲对我们讲得频率最高的一句话了,可用“不 厌其烦 ”来形容 。 她总是讲:富人家出了败家子,富可变 穷;穷人家出了好子弟,穷可变富。穷没有根子,全在人的 作为。这使我们的思想从“生死有命、富贵在天 ”的禁锢中 解放出来,增加了凭自己奋斗改变命运的勇气。事实证明 母亲的结论是对的 。现在,我们已远离穷困,由为温饱而 奔波变为紧跟时代的步伐了。

十一、“苦尽甘自来”

这是母亲要求我们在艰难困苦的环境里,不要灰心、 不要失望,而要看到前途、看到光明,满怀信心地去迎接 未来 。她用极其简单朴素的语言,表达了物极必反、量变 质变以及欲速则不达的深刻哲理 ,让我们既知道苦尽甘 来的必然 ,又懂得只有不断努力才能达到由苦变甜的目 标 。后来事实的演变正是如此。

十二、“穷汉乍有钱”

有一个穷汉有了钱 ,他马上变得穿绸戴缎 、 吃香喝 辣,房子也要换新的,糟糠之妻也休了。不久,钱被挥霍一 空,他重新沦为一个穷汉 。母亲用这个故事警告子女们: 即使有一天富裕了 ,都不能忘记穷日子的艰辛和好日子

·214 ·

的来之不易 ,不能抛弃勤俭持家的美德和谦虚为人的品 格,不能不知道天高地厚和来日方长 。否则,等待你的将 是自寻的惩罚。

十三、“坐吃山空”

这是母亲在讲来冯家之后看到的一部破产史 ,如何 从殷实大户到典当为生,直到最后卖掉住房。究其原因就 是四个字:坐吃山空!母亲常常用这四个字教育子女,要 守业、更要创业,要会花钱、更要会挣钱,要抓生活、更要 抓生财,如果不学无术、无所事事,再富有的家资都会被 吃空、吃塌! 记着母亲赐予我们的这四个字,世世代代交 受益无穷。

十四、“打省要从甕口起”

勤俭持家、厉行节约是中华家庭的美德,但节约的做 法却有不同:有的到财物粮食即将用尽,危机就在眼前时 才重视节约;有的则在财物粮食丰盈时就重视节约,注重 未雨绸缪、细水长流 。母亲的一贯作法是后者,一句话概 括为“打省要从甕口起 ”,她也这样要求我们,做到居安思 危、有备无患,不要急了才去抱佛脚。

十五、“不吃苦中苦,哪来甜中甜”

这是母亲一生经历的深切感受,她告诉我们,创业的

·215 ·

艰难、打拼的艰辛、劳动的艰苦,无不苦中有苦,只有不怕 苦、吃得了苦,创业才会成功、打拼才会成事、劳动才有成 果,才会享受到甜中甜 。我们牢记母亲嘱咐,有的在朝鲜 战场经受考验,有的在深山老林接受锻炼,有的在边远山 区为民服务,都在艰苦环境中得以茁壮成长,才换来了今 天幸福的生活。

十六、“一米度三关”

节约一粒米,你就会度过三道难关;浪费一粒米,就 会遭遇三道难关。母亲经常爱讲的这句话,我们理解已经 大大超过物质层面的意义,而延伸到精神层面,要我们认 识在节约一粒米、一寸布、一分钱的经济价值之外,更认 识到这是家风的体现、家教的核心,是对劳动的尊重、资 源的爱惜,是德行的修炼、悯农的体现,能做到这些的人, 必然安度难关、一生顺利!

十七、“勤有功,戏无益”

记得我在青少年时期,母亲就没有陪我玩耍过,每到 星期天,总是把担水、磨面、碾米、拉炭、洗衣的营生安排 得从天刚亮到天黑 ;而到放长假, 除了照常做上述营生 外,不是到野外刨茬砍柴,就是到外祖父家帮工。就这样, 母亲还是在耳边不断灌输着“勤有功、戏无益 ”的箴言,要

·216 ·

我做勤奋而有为的人,不要在游戏中浪费光阴,从小培养 出了我勤奋不止、努力一生的好习惯。

十八、“书有黄金屋”

我家在上世纪的几十年时间里,可谓“下无立椎之地, 上无片瓦根椽 ”,几乎两三年就要租房搬一次家,人称“窜

房檐 ”。大姨母告我“书有颜如玉、 书有黄金屋 ”。母亲则只告我“书有 黄金屋 ”,让我好好念书,将来便可 有 自家的房子 。 后来我才渐渐知 道 ,母亲的话是说:读书可以增长 知识,知识可以改变命运 。于是,我 拼命读书,就是在星期天 ,也是 一

边推磨一边背书;夏天在院里拉风匣自己做饭,还不忘背 俄语,引得在院里的陈大爷(在蒙古乌兰巴托经商)为我 纠正发音。终于,我考入了山西大学,有了工作,贫穷的命 运得以改变,母亲的梦想也终于实现。

十九、“有志者,事竟成”

代州冯氏“书香门第 ”、“官宦人家 ”八个字在阶级斗 争为纲的时代成了压在我们身上的沉重包袱,我们入团、 入党、入伍、入学都遭遇空前障碍。每当此时,母亲便鼓励

·217 ·

我们“有志者,事竟成 ”,只要不放弃,便会有成功。哥哥在 母亲支持下,从抗美援朝中已填写《入党志愿书》起,四十 三年从不间断要求入党 ,最终以工作期间六十二次获得 表彰奖励、两次被评为全国先进工作者、入载全国劳模大 典的事实,证明对党的忠诚、对共产主义的信仰,终于在 离休之后的第四年, 即 1994 年 7 月 19 日正式加入了党 的组织,实现了自己一生的追求。就是我这个解放时只有 五岁的孩子 ,在后来的入党中也经受了长达十五年的考 验才加入组织,并以退休前共获五十三次表彰奖励、获全 国先进工作者称号、入载中国专家大辞典的事实,诠释了 我一生不变的追求。

二十、“人哄地皮,地哄肚皮”

土地改革时,我们在五里村分得二亩土地,母亲常带 我到地里作些辅助劳动,同时给我讲“人哄地皮,地哄肚 皮 ”的道理,要我薅谷定苗要准、拔除野草要净。随着我逐 渐长大,体会到母亲这句话的深意,不仅种地如此,读书、 交友、做事莫不如此,只有以诚实的态度、踏实的作风、务 实的理念和扎实的功夫为人处世,不马虎、不敷衍、不走 过场、不雨过地皮不湿,才能以自己的付出赢得应有的收 获,任何投机取巧、华而不实、耍小聪明,都将事与愿违、

·218 ·

一事无成。

二十一、“勤谨勤谨、有饭扎挣”

母亲总是用这句话诫勉子女要勤快 、进取 ,不要懒 惰、无为,并不仅指一个吃饭问题 。我们子女也从未这么 狭隘地理解这一忠告,而是将其落实在人生的方方面面, 在读书学习、工作事业、社会活动、家庭生活中,以勤求 进、以进促勤、力求更好、诸方满意。我又以这样的理念教 育子孙,以形成勤快进取的家风,世代相传、受益无穷。

二十二、“ 白天游游走四方,黑夜熬油补裤裆”。

这是一句很风趣幽默的调侃 ,用以讽刺那些白天游 游不做正事、夜晚熬油处理要务的人,要求我们在日常生 活中要科学作出规划、合理安排工作、巧妙利用时间、充 分配置资源 ,消除不良习惯、提高办事效率,以在忙碌后 找到清闲、被动中获得主动,永做时间的主人。

二十三、“三岁看大,七岁至老”

小时候,每当我做错什么引母亲生气时,她便用这句 话表达她的不满和失望 。 至今,我难以判定这句话有几 分正确,但我却知道三岁至七岁这个阶段的教育对人的 一生有着不可估量的影响,现在被叫做“学前教育 ”。那 时,母亲就十分重视对我的管教:严禁我跟着孩子们偷

·219 ·

摘房东的杏吃,不让我说粗俗难听的话,不让对大人们 不讲礼貌,不歪戴帽子,敞开衣扣等 。 记得我刚入学时, 还是坐在炕上用炕桌,有一次老师不在,学生们就在桌

母亲、父亲、姐、妹、我(1953 年)

子上跳来跳去玩,我坐在一旁看热闹 。 老师突然回来看 到室内一片狼籍 , 命令所有 孩子在地上站成一排 , 用笤 帚把依次打手 。 当轮到我时, 我怯 生 生 地 说:“ 张 老师 ,我 没跳 。”张老师却反问我:“那 你为什么不报告? ”于是,同 样挨了三把子 。 回家后,我很 委屈地向母亲诉说, 没想到 她的答复竟是: 既然老师打

你,总有他的道理,你要遵守学校规矩,不要跳皮捣蛋, 好好地念书就是了 ”。母亲还给我讲“一个盗贼临刑前咬 掉母亲奶头 ”的故事,要我理解母亲严教的道理和苦衷。 就是在孩童时受到的这种教育使我成为邻里中有名的 好孩子,长大后也成为村里最有出息的孩子之一。

二十四、“有病没病,干干净净”

母亲一辈子爱清洁 、讲卫生, 当然要求我们也这样

·220 ·

做,不管男与女、老与少、穷与富、夏与冬,天天如此、人人 坚持。母亲的这一良好习惯和简单要求,不仅有着消灾防 病、净化环境的作用,更是一种生活态度、精神面貌的体 现,因而也成为了我们辈辈遵从的家庭生活守则。

二十五、“食不言、寝不语”

母亲经常讲的这句话绝不是“吃饭睡觉不说话 ”这么 简单,而是有着极其丰富的内容,比如她要求子女在吃饭 时还要做到:饭前要洗手,入座不能坐主席,开饭前不准 敲打碗筷,大人未到不能先动手吃喝,夹菜拿食品不能从 顶部开始,不能把自己爱吃的拉到自己跟前,不能在盘内 拨拉挑捡,不能把夹到碗里的食物再放进公用盘里,不能 对着盘子咳嗽打喷嚏,不能中途换碗筷(特殊情况例外), 中途不能擅自离席,送长辈先离席后再离开,不能在放有 饭菜的桌旁剪指甲掏耳朵,给长辈递碗要用双手,吃饱了 不能说“吃了个憋(鳖的谐音)”,至于说脏话、放屁更是严 格禁止的 。在其他生活习惯方面,也是要求甚为严格,她 说只有这样才称得上是礼仪之家的一员。

二十六、“站有站相、坐有坐相”

尽管这是一条再简单不过的要求 ,但母亲总是挂在 口边,每看到我们有不雅姿态时,便拿出“站如松、坐如

·221 ·

钟、睡如弓 ”来敲打我们,要子女们做到不但人格正直、心 灵美好,而且要身正影正、仪表堂堂,把人的内在世界和 外在表现完美地统一起来,有机协调、相辅相成 。说起来 也巧,胞兄过了八年军旅生涯,我在部队军训一年,姐姐、 妹妹都在晋剧团演出数年,都接受了这方面的正规训练, 算是对母亲要求的补课吧!

二十七、“有理不在高言”

语言表达也是母亲对我们的要求之一 ,尤其在与人 发生争执时,不能情绪激动、高声辩驳、以气势压人,她强 调“有理不在高言 ”,要说话平和、以理服人,要表现出有 修养、能涵养、好教养。母亲和哥哥在这方做得很好,我就 表现差远了,至今倍觉惭愧!

二十八、“能忍者自安”

母亲对“忍 ”很有感受,做媳妇要忍,做妻子要忍,寄 人篱下要忍,租房居住要忍,文革抄家要忍,忍了大半辈 子,因此得了个“好人 ”的名声,也从中受益不少。为此,她 要把这个“宝 ”传给我们,要我们能忍能让,不要针尖对麦 芒;要宰相肚量能撑船,不要小肚鸡肠。但是,我们在原则 问题上都不想忍,也从来不忍,因而吃了不少苦头,令母 亲既自豪又失望。

·222 ·

二十九、“家以和为贵”

母亲生过七个儿女,夭折一子二女,长成人的二子二 女 。对于这样一个大人家,她特别强调“家以和为贵 ”,常 给我们讲和气能生财、和气能聚力、家和万事兴的道理, 使我们兄妹从小就亲如手足,长大了互相帮助,各自成家 了仍然维护着大家庭,就是父母去世了,也没有分家,弟 妹们视长兄如父、老嫂如母,妯娌如姐妹、嫂姑如母女,互 相关心、互相照顾,一家有事、众人帮扶,成为世人羡慕、 广为褒扬的和谐家庭。

三十、“不义之财,好吃难消化”

由于外祖父多年遭受恶人的讹诈,所以母亲从小就 对勒索别人财物者怀有深深的愤恨,常说“不义之财好 吃难消化 ”,不知是对恶人的诅咒,还是对规律的揭示。 她对我们青少年时就讲这些 ,无非是如同打预防针,趁 早提高免疫力,将来做到不谋不义之财、不得不义之财、 不受不义之财之害,永做廉洁、自律、清白之人,永远立 于不败之地。

三十一、“不要脚大怨拐骨”

嫌脚太大,要从自身找原因,不能毫无根据地怨恨拐 骨。显然,这句话讲的是一种思维方式,一种逻辑推理,事

·223 ·

情出了问题,要先找内因、先查主观、先看本质、先明症 结,然后才是其他,如果本末倒置、轻重易位、主次不分, 就找不到问题出在哪里、用什么正确办法去解决、怎样求 得最好效果。这些道理母亲未必讲得出来,但这句极普通 的话她却会说会用,使我们一生受益匪浅!

三十二、“拿了人家的手短,吃了人家的嘴短”

这是母亲告诫子女的又一句至理名言。她读过书,听 外祖父讲过史,知道这方面的不少故事,常给我们讲:不 能无故收取别人的礼品馈赠 ,不能随便答应别人的请吃 请喝,馅饼不会从天上掉下来,白吃白拿可能要你在关键 时刻加倍偿还 ,让你拿原则去作交易 ,拿公家利益作回

报。我们牢记母亲忠告,坚持正当交往,拒绝拉拢收买,在 工作岗位上没犯过任何错误。

三十三、“男人软弱无钢, 不如半把粗糠”

母亲继承了外祖父的家 风,从无重男轻女的观念,对 子女们一视同仁 。 尽管如此, 她对儿子们的要求还 是更 高 更严 , 她认为 作为一个男 子

·224 ·

汉,应该吃得苦中苦、敢迎难上难,挑担敢捡重中重,做人 要做有骨气的人,如果男人软弱无钢,就不如半把粗糠! 她还从儿子们小时就抓教育,培育他们的男人特质。我的 哥哥刚刚十四岁,就被送到省立代县师范当校役,如同现 在的保安,负责巡夜、打钟、守门等杂务;我在上高小时, 母亲就常常离家几十天到外地儿女家住, 留下我一人在 家,担水磨面、生火做饭,还不能误了按时上学念书。母亲 就是这样从小锻炼我们克服困难、能挑重担、独立生活、 不靠他人的能力,以至在我们长大工作之后,能够独挡一 面、屡创佳绩,都成为了全国先进工作者。

母亲的教诲和心血,功不可没!

兄妹四人合影

胞兄冯延年(右 2)、胞姐冯丽春(左 2)、冯丰年(右 1)、胞妹冯玉春(左 1)

·225 ·

作者简介:

冯丰年,代州冯氏十六世孙,1941年生于代县西北街。1968年毕业于山西大学物理系。中共党员,中国土地学会会员,国家土地评价师;全国国土资源执法先进工作者。入载《中国专家大辞典》,山西大学《学府之光》。忻州市国土局副局长任上退休。先后被聘任《山西雁门冯氏文化研究会》会长,顾问,荣誉会长。