B736.冯丰年:续说代州 冯 氏(全版本)《卷四 、冯 氏文化 》

·241 ·

·242 ·

代州冯氏文化兴衰史初探

引起专家学者广泛关注的代州冯氏文化 ,不仅记述 于家训、嘉言、世德、志传、族史、著作中,也体现在坊表、 宗祠、私塾、碑铭、书楼、匾额里;不仅反映在圣旨、诏书、 敕封,御赐物品、奏疏上,也存在于清廉、勤政、治军、靖 边、恤民、睦邻诸方面,其载体形式多样、门类繁多,内涵 积淀深厚、频出精华,不失为家学典范、中华瑰宝 。然而, 孕育、传承、弘扬、丰富这一文化的决定性因素是人、人 才、人杰,没有这个主宰,一切都如无根之木、无源之水。 因此,研究代冯文化的兴衰,最关键的是探讨冯氏人才的 兴衰,这样才能提纲挈领、举一反三。

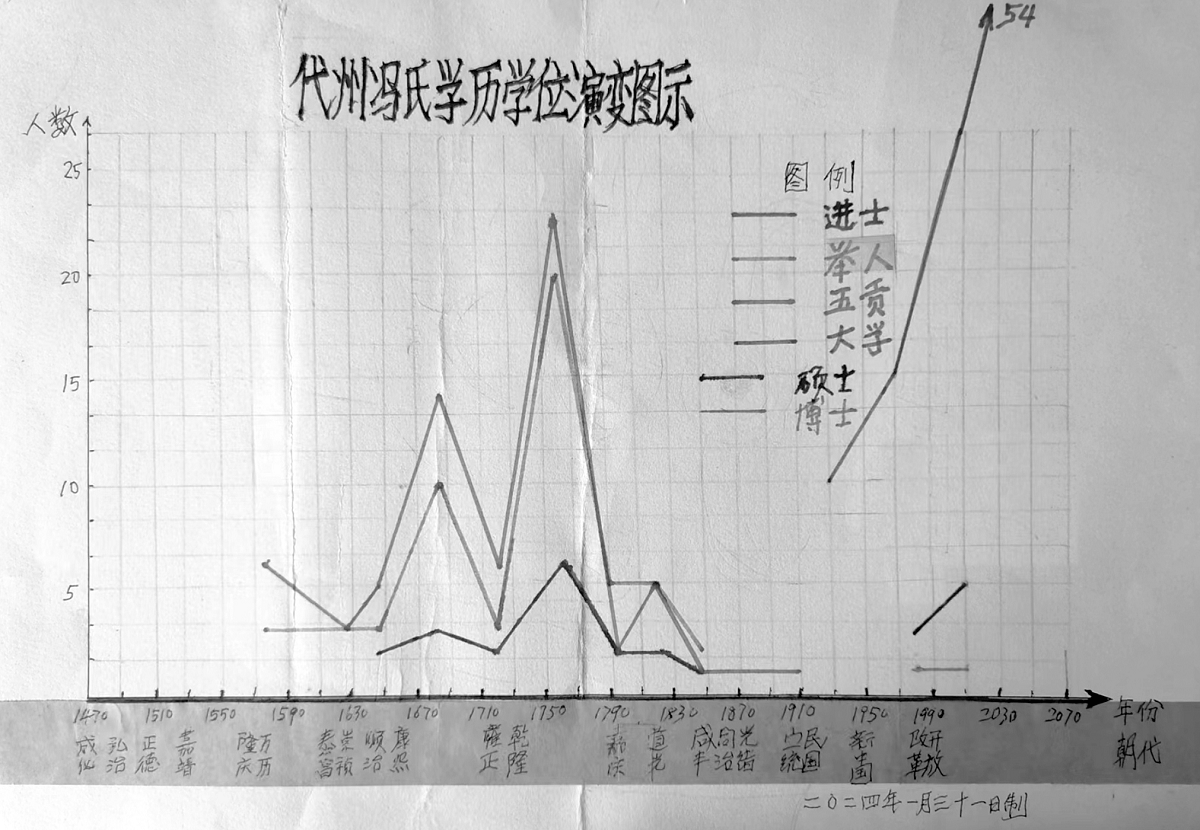

大凡论及人才 ,不可不说的是人的受教育程度和文 化水平,虽不能一概而论,却是必经程序 。笔者最近根据 手头历史文献和调查资料,绘制了一幅《代州冯氏学历学 位演变示意图》,直观显示了代冯人才的兴衰演变史,自

·243 ·

然也就基本上反映了代冯文化的兴衰史 。笔者由此产生 一个轮括,延绵五百多年的这部历史,大体可分为四个时 期,现分述如下。

一、奠基时期

从 1470 年前后至 1570 年前后,历明成化、弘治、正 德、嘉靖、隆庆五朝,共约一百年 。冯氏于代州立姓始,一 穷二白、白手起家,用百年时间为冯氏兴起奠定了坚实基 础:一是人口基础 。从始祖冯盛起,一而二,二而五,五而 八,子孙兴旺、丁口猛增,提供了“有人就有一切 ”的先决 条件 。二是经济基础 。先是“贸迁泰梁间 ”,继而“商淮浙 间 ”,崇尚信义、不义不取,打下了雄厚的物质基础 。 三是

·244 ·

家风基础。三代人身体力行,践行着拾金不昧、施予无吝、 热衷公益、以宽带人、行善积德等为人之道,成为冯氏家 训成型的丰富营养 。 四是教育基础 。在经济条件改善之 后,先祖开始“训子业儒多方启迪,隆师亲友供意备至 ”, 把教学放到战略位置对待,为日后走进科举之门做好了 人才积累。

二、兴盛时期

冯氏文化的第一兴盛时期持续了近三百年 ,期间又 可分为三个阶段:

第一为早期收获阶段。从 1570 年前后至 1670 年,历 明万历、泰昌、崇祯、清顺治四朝,约一百年 。这是冯氏文 化经过前一百年的奠基,开始收获早期成果。期间,冯恩、 冯惠兄弟为代冯首开举人之门,有“文武济美 ”之美谭;冯

右京又为代冯 首开进士之门, 且夺顺治丁亥 科考二甲第一; 冯忠集其先祖 之大成,立遗训 初编三十三则、

·245 ·

次编六十三则,构成冯氏文化的精髓。这些享誉代冯五百 年的开拓者 ,对代州冯氏文化跨入极盛时期产生了重大 影响。

第二为鼎盛阶段 。从 1670 年前后至 1770 年 ,历康 熙、雍正、乾隆三朝,约一百余年 。 其鼎盛的标志主要有 四:一是登科人数出现井喷,三朝进士 11 人,举人 33 人,

都占到明清登科 总人数的 61%。二 是展现科举盛世, 出现了震惊科举 界的“五子登科 ”, 也成为冯氏学子 追捧的样板 。三是

掀起了建坊表、立宗祠、办私塾、辟花园、设藏书楼等基建 热潮 ,成为冯氏文化的形象标志 。 四是著书立说蔚然成 风,据不完全统计,民国以前代冯有 45 人出书 107 部,其 中 80 部出在此期间,占 75%。

第三为平稳持续发展阶段,从 1770 年前后至 1870 年前后,历嘉庆、道光、咸丰三朝,约一百年 。度过了康乾 盛世的极盛时期,冯氏文化进入平稳持续发展阶段。在嘉

·246 ·

庆年间,发生了两件大事:一是代州冯氏上元会建立,开 启了她在此后近 180 年中对冯氏文化发展的巨大贡献, 诸如筹资助学、修建坊表、编写族谱、祭祀文昌等活动。二 是奇迹般发生了科举时代的又一盛事—后 “ 五子登 科 ”,使前后两次“五子登科 ”成为传播甚广的一段佳话。

三、变革时期

这一时期,国家经历了政权变、制度变、思想变、经济 变、文化变的剧烈动荡,特别是由封建社会向半封建半殖 民地再向社会主义初级阶段的革命性过度 ,对冯氏文化 产生了深远的影响 ,使其经历了具有根本性区别的三个 阶段:

第一为中落阶段 ,从 1870 年前后至 1910 年 ,历同 治、光绪、宣统三朝,约五十年 。 民国学者代县人张友桐 1928 年曾说:“冯氏前三百年而盛,近四十年而衰 ”;民国 山西官钱局高密人单庭兰亦有冯氏“中落后经理乏人,气 象肃索 ”之说 。 历史也正是如此,三朝 50 年竟无一人中 举,更谈不上进士了 。 同为顺治、雍正、咸丰的短命皇帝, 虽然只有 42 年,却出了 5 名进士、8 名举人,相比之下, 清末的衰败是一跌触底、溃不成军了。反映在文化领域的 其他方面,便是学历低、著作少、人才缺、官员减、建树无、

·247 ·

声誉降 。所幸此时的上元会不甘中落、苦苦支撑,5 次重 修州城街上的 5 座牌坊,勉强维持着昔日的余荣。

第二为复兴 阶段,从 191 1 年 至 1949 年,历民 国 ,近 40 年 。 民 国的建立,曾使国 民为此一振,寄予 振兴中华的厚望。

冯氏子孙亦磨拳擦掌、跃跃欲试,还是首从教育入手抓 起,先后竟有 12 人考入大学,按光绪帝对山西大学堂毕 业生待遇的御批,相当于出了 12 个举人,冯氏文化的复 兴之势方兴未艾 。 同时,冯揆文、冯曦、冯鹏翥等代表人 物掀起一股办学校、纂族谱、修宗祠、竖墓碑、垦废园、改 革上元会的热潮,使冯氏文化出现了“衰而复盛 ”的喜人 景象。

第三为转型阶段,从 1950 年至 1980 年,为新中国创 业时期,约 30 年。这段时间的代州冯氏,突然处于极度困 难境地 ,一批批历史悠久的文化硬件从人们的视野中消 失,一件件不可再生的文化珍品流落街头不知所终,上元

·248 ·

会不宣自散,冯氏文化几近凋零。为了寻求更好的生存环 境,冯氏家人有的报名参军,仅参加志愿军出国抗美援朝 的就有 3 人 ;有的流落外地 ,特别是到偏远边疆地区谋 生;有的仍坚守本土,因势而生。但不管在哪,冯氏学子都 凭借仅存的基本权利,开拓新的天地,纷纷走上了“文化 转型 ”之路,变学政治、学法律、走仕途为学工、学理、学 医、学文史、学教育,走技能从业之路 。苍天不负有心人, 三十年间,考入大学的学子居然达到 15 人之多,随后便 产生了一批杰出的作家、教授、医师、工程师、企业家,以 冯氏文化异军突起之势实现了转型发展 ,也为此后的再 次振兴做好了人才储备。

四、全面振兴时期

从 1980 年前后开始,至今历改革开放 40 余年。党的 十一届三中全会宣布了阶级的消亡,彻底解放了“簪缨人 家 ”,从这一“书香门第 ”走出的大学生突增到 54 人,其中 有硕士 9 人、博士 2 人,获得中级以上技术职称的 39 人, 其中高级职称 14 人 。一大批高级知识人才的涌现,带来 了冯氏文化的全面振兴: 科级以上领导干部达到 33 人, 其中处级以上的 24 人;担任少尉以上军职的有 10 人,其 中少校以上 5 人 ;有 22 人获得党和政府的表彰奖励,其

·249 ·

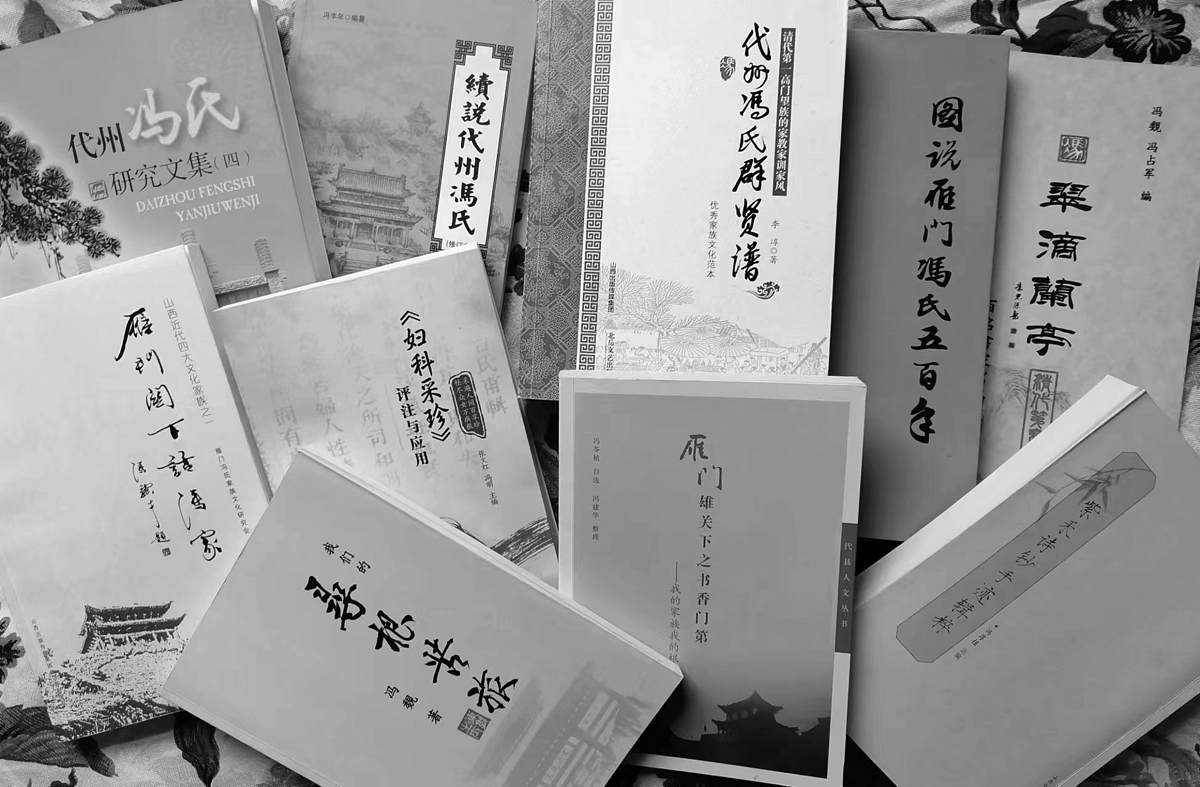

中 10 人为省级以上表彰;有 7 人著书立说,出版书籍 30 余部;修缮并重新启用了冯氏宗祠,确定了清明祭祖日; 筹资新建了“十八进士坊 ”,迈出了冯氏文化园建设的第 一步;复建了“勋高五省 ”坊,重新展现了昔日坊表雄姿; 出版了《代州冯氏族谱》(点校本),为普及弘扬家教家学 提供了大众读本;续修并发行了新版族谱,延续了曾经中 断的家族史;编辑出版了四集《代州冯氏研究文集》,发表 了一大批专家学者研究冯氏文化的专题论文 ;省级非物 质文化遗产代表性项目“ 中医疗法(代州冯氏妇科)保护 单位 ”批复,使《妇科采珍》焕发青春;《图说代州冯氏五百 年》、《雁门关下话冯家》、《群贤谱》、《续说代州冯氏》、《寻

·250 ·

根苦旅》 等一批专著相继问世 ,将冯氏文化研究引向深 入;“翠滴新声 ”微信群的及时建立和健康运转,为宗亲文 化信息交流开辟了顺畅通道;《冯氏多彩人生》、《中华冯 氏网》 的加入,为代州冯氏文化走向全国提供了广阔平 台;流落外地的宗亲掀起持续的寻根问祖热,家族情怀日 益浓厚;“雁门冯氏文化研究会 ”的成立,各项工作的务实 推进, 为代冯文化的蓬勃发展提供了可靠的组织保障; 《翠滴兰亭》的出版,通过百位全国知名书法家写冯家,为 代冯文化的全面振兴宣传造势更是功不可没! 以上种种 成果,显示了冯氏文化正进入欣欣向荣、全面振兴时期。

代州冯氏文化走过 550 年的历程 ,始终离不开祖国 的支持庇佑,离不开乡亲的热心哺育,离不开宗亲的执着 追求,离不开专家学者的不懈帮扶,才有了今日的百花齐 放、全面振兴,才会有明天的不断创新、锦绣前程!

(本文所采用的数据未能包含代州冯氏的支系繁峙 冯氏和西旺冯氏)

2024 年 2 月 7 日于忻州

·251 ·

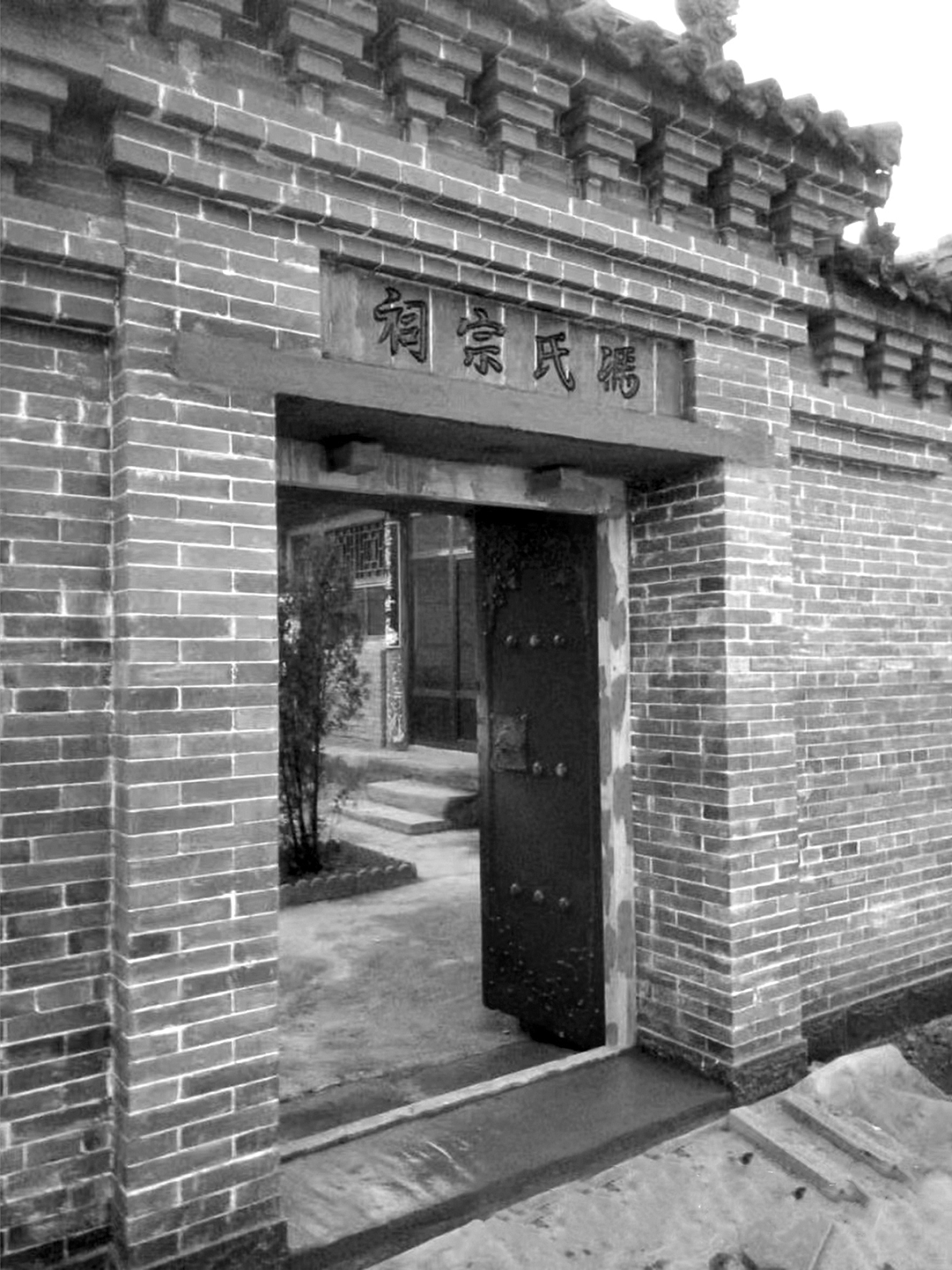

代州冯氏院落建设的文化特色

代州冯氏家族文化的精髓,不仅表现在清廉为官、勤 政为民、献身爱国、优良家风等社会活动里,也表现在院 落布局、功能设置、外在造型、隐寓明示等家园建设中。对 于前者,见诸书报杂志的论文屡见不鲜,本文不再赘述。 笔者在此将只对明清近 400 年中冯氏院落的建筑群逐一 介绍解析,探讨其彰显的文化特色,以丰富代州冯氏家族 文化的基本内涵。

从明成化中(1470 年左右)始祖冯盛由鲁迁晋,在代

州城西南街的冯家街落 脚 建 院 , 到 万 历 中 期 (1600 年左右) 五世祖 冯明期迁居雁平兵备道 署后 ,在西北街道后街 北侧建院 ,再到清顺治

东南街冯宅保护标志

·252 ·

庚子(1660 年)七世祖冯云奏迁居兵备道署前,在州城西 大街北侧建院,分别建成了三处住宅大院。尤其被称为道 后冯氏和道前冯氏的两处大院,逐渐扩张增建,形成了独 具特色、规模日盛的两个建筑群。如果说冯家街的宅院尚

在冯氏创业时期建成 ,还没有形成完整的建设理念而仅 仅是个雏形,那么,道 后冯氏与道前冯氏的 宅院建设理念则已形 成并日臻科学、完善, 体现了这一书香世家

重点文物保护标志

鲜明的文化特色 。 现 在,我们就看看各项建设的独特文化寓意吧!

一、藏书楼——收藏家志族谱、存放文化瑰宝。

道后冯氏的藏书楼匾曰“翠滴楼 ”,这三个字是清康 熙辛丑夏由崇祯进士、翰林院少詹士、山东沾化人李呈祥 书写;道前冯氏的藏书楼匾曰“栖凤楼 ”,配有“ 由明及清 三百载书香门第,自鲁至晋十七世簪缨人家 ”的木板楹联 一副 。这两座藏书楼,每座“聚书数千卷 ”,包括皇帝的诏 书、圣旨、敕封以及御赐袍帽,先祖奏疏、日记、家学、遗 训、史考,冯氏碑铭、自传、家谱、著作、字画、手稿,以及古

·253 ·

代圣人书籍、书画等,使这里成为价值连城的文化宝库, 也成为哺育冯氏子弟攀登科举之巅的资料源泉 ,揭示了 “ 书香门第 ”与“簪缨人家 ”戚戚相关的必由之路,其在代 州冯氏崛起中发挥了决定性的作用。这,也就是具有战略 眼光的先祖们特别重视“藏书楼 ”建设的初衷吧。

二、私塾房——培育家族子弟、攻克科举难关。

道后冯氏的私塾由冯如京创办 ,就在乡称“ 三间大 门 ”院内;道前冯氏的私塾由冯揆文创办,就在赵家巷路 东乡称“书房院 ”内。私塾筹集资金,使冯氏子弟无论贫富 都有上学读书的机会,提供一个平等竞争的平台。二百年 间,仅道后私塾就培养出 11 名进士、33 名举人,贡生、秀 才则数不胜数,完全实现了先祖办学的最终目的,也成为 代州冯氏常盛不衰的根本原因所在。

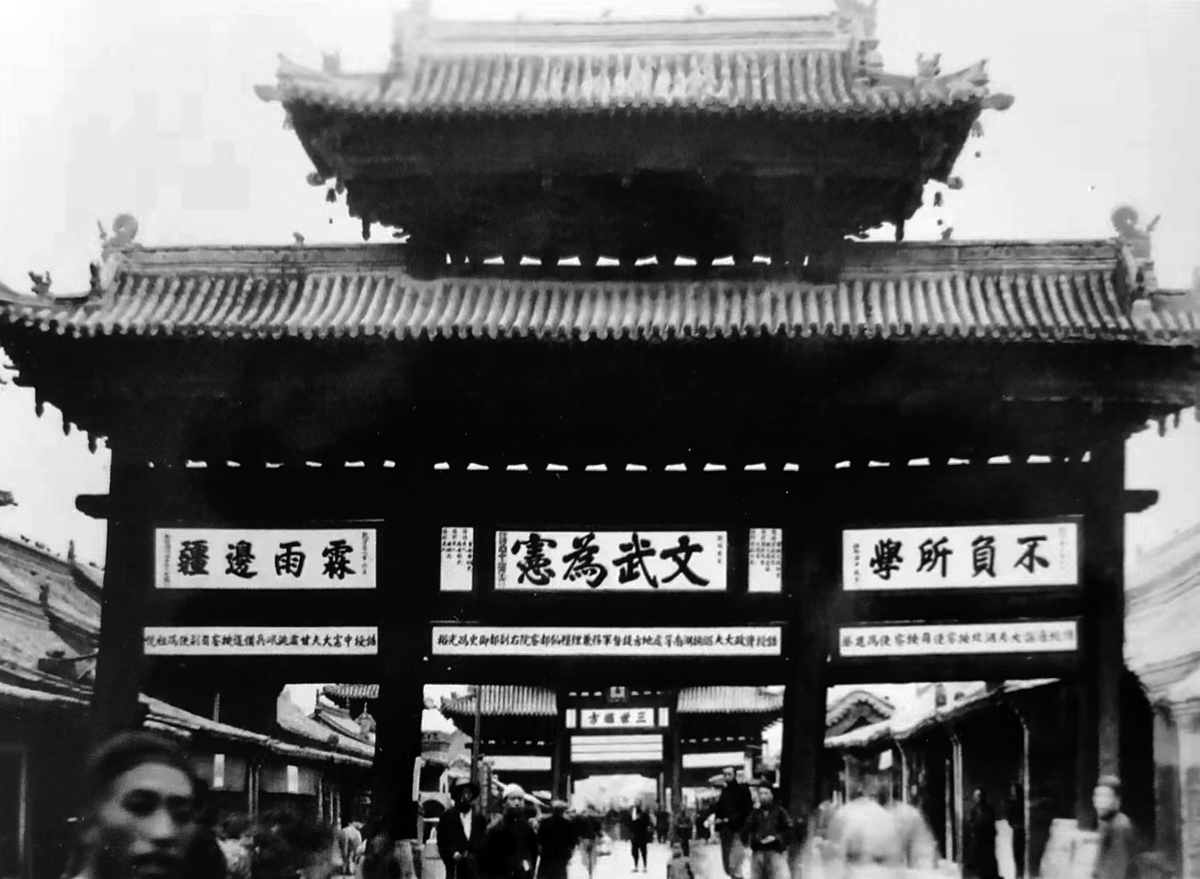

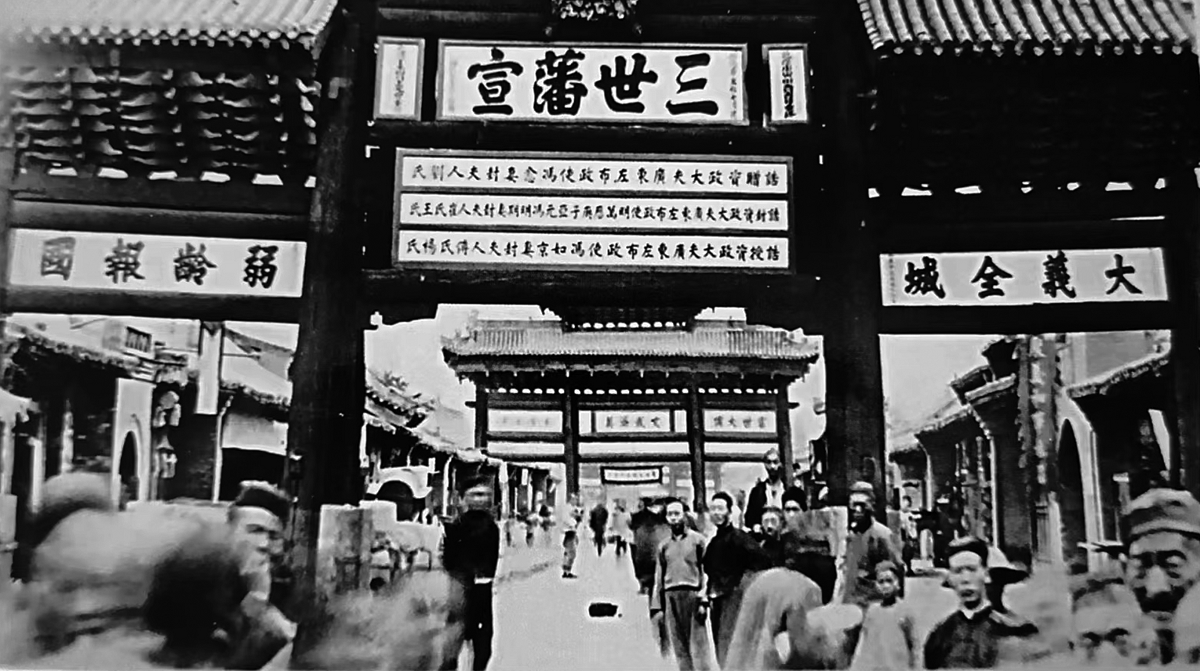

三、坊表——宣 示千秋功德 、 宏扬 书香魅力。

冯氏先祖 把坊 表建设当作宅院建 设不可或缺的组成 部分 , 不失时机地

·254 ·

将坊表列入重要议事日程 。 当四世祖冯恩冯惠二兄弟率 先为代州冯氏打开举人之门时 ,便在街口为其父母建起 “天宠荣褒坊 ”;六世祖冯如京致仕后,在院门口跨街修建 “勋高五省坊 ”;六世祖冯右京为自己的直系后人道前冯 氏宅院东街上修建“进士坊 ”。除了这些建在“家门口 ”的 坊表外,冯氏还在州城大街上建了“三世藩宣坊 ”、“兄弟进 士坊”、“五子登科坊”、“文武济美坊”、“两宪关西坊 ”等。这 些坊表的建立,不仅召告民间冯氏“勋高五省 ”的丰功伟 绩,更在于宣扬“五子登科 ”、“兄弟进士 ”等励志精神,让 “知识改变命运 ”成为普通人奋斗进取的灯塔。

四、宗祠— 重温祖德宗功、传承家教家风。

道后宗祠奉祀 四世祖 冯愈以下神主,道前宗祠奉 祀始祖七世祖冯云奏及以 下子孙 , 三百余年香火不 断,子孙延绵,见证着一代 代冯氏后人继承祖先遗志、 振兴家族文化的奋斗历程。 先祖设祠奉祀的目的,正如 宗祠门楹所载:“祖德宗功

·255 ·

雁塞藏三朝文敇,频香藻洁燕诒答百世蒸尝 ”,通过祭祀 活动,凝聚族人合力,传承先贤遗训,宏扬家教家风,激发 进取热情。不久前,代州冯氏文化研究会决定每年清明节 为“祭祖日 ”,不少省内外宗亲回乡祭祖并开展联谊活动, 宗祠的重要纽带作用可见一斑。

五、花园— 淘情养性处所、吟诗会友仙境。

道后冯氏的花园名“知园 ”,内有翠滴楼、半华亭、人 造假山;道前冯氏的花园名“西园 ”,内有闻名遐迩的“九 窑十八洞 ”;冯氏在西南街创业时,也已有了城南的“冯氏 别墅 ”。这些亭台新颖、花艳水清的秀丽景色,为冯氏接待 宾客、会友唱和提供了极佳的氛围。清代满族诗人德保在 乾隆年间来代州主考,试毕与同仁游西园,并作《游冯氏 西园》二首;冯氏十二世祖冯廷工则有《知园早秋》和《知 园晚步》二首;足见此处令文人诗兴大发、流连忘返,比餐 桌上的一席盛宴更使友人铭刻在心。

六、佛堂院——膜拜佛祖菩萨、净化向善心灵。

道后冯氏、道前冯氏先前都有颂经敬佛的小型佛堂。 为了方便多人参与,道前冯氏在“功德盖郡 ”大院“栖凤 楼 ”后建了“佛堂院 ”,除平时焚香供佛外,每逢春节便组 织全家人集中到院虔诚朝拜,一方面感谢佛陀护佑、年年

·256 ·

平顺,一方面许愿扶困救危、一心向善,使来者心灵受到 洗礼。尤其对未成年人,这种潜移默化的感染对他们的未 来产生了极好的影响。

七、住宅— 坚持普惠实用、体现简朴之风。

纵观冯氏住宅,不论道后冯氏还是道前冯氏,几百年 来都是坚持一个“普通 ”的原则,不追求高、大、上,不追求

精、美、洋,以和节约、简 朴的家 风表 里如一 、相 得益彰, 这里就不多费 笔墨了。

在文章结束之前 , 笔者想强调: 上述七项 中的每一项并无多少特 别,做到其中的一项或 几项也很普遍 。 但把七

项在一处院落中全部建 全却是十分少见,本文关注的仅在于此。

·257 ·

珍爱家族传家风 立志共圆家国梦

星转斗移、岁月悠悠,我代州冯氏已繁衍五百四十余 年,在中华民族五千年文明史上谱写了自己辉煌的篇章。

毛泽东同志曾经说:“搜集宗谱、家谱加以研究,可以 知道人类社会发展的规律,也可以为人文地理、聚落地理 提供宝贵的资料 ”。近年来不少专家学者对代州冯氏族谱 的研究在这些方面取得不少成果,可喜可贺!

更加突出的研究成果 ,则是积极落实习近平同志关 于“不论时代发生多大变化 ,不论生活格局发生多大变 化,我们都要重视家庭建设,注重家庭、注重家教、注重家 风 ”的指示,从冯氏族谱中系统梳理出十数代先祖家训家 教家风的浓缩精华公诸于世 ,为新时代家庭建设以及社 会教育提供了价值无限的鲜活教材。

伟大领袖们对收集宗谱家谱、研究家教家风的重视,

·258 ·

是发扬中华民族优秀传统、弘扬珍贵家族文化、实现振兴 中国梦想的战略安排 ,有着重大而深远的历史和现实意 义,我们应当充分理解、从我做起、珍爱家族传家风,立志 共圆家国梦。

当前 ,我们首先要做的是把继承发扬优秀家庭文化 传统与加强社会主义核心价值观结合起来 ,使公民个人 层面的价值准则得以发扬光大,收到人民有信仰、家国有 力量的效果 。在这方面,国家有“爱国、敬业、诚信、友善 ” 的目标,代州冯氏有“益国、勤励、诚信、让人 ”的家训,二 者高度契合、异曲同工,把家国情怀、民族初心融为了一 体 。 因此,爱家族、守家训、重家教、传家风,也就是爱国 家、守国法、重国事、圆国梦,冯氏后人应当同心协力、无 私奉献,一展数百年盖郡之风彩!

2024 年 5 月 30 日

·259 ·

冯氏民间微型故事新作六则

半华亭传奇

大清顺治乙亥(1659),代州冯氏六世祖如京公,在广 东左布政使(从二品)任上,因母亲年高体衰,广东又炎热 路远不能迎养官舍,故申请转廷批准退休,回到代州西北 街老家侍奉老母。

期间,如京公修建了一座休闲娱乐的花园,亭楼池 沼、珍树奇石、花香鸟语、曲径通幽,取其名曰“知园 ”,含 知止知是义 。 园内假山之上,建有“半华亭 ”,登临期间, 山下美景尽收眼底。相传,曾有凤凰栖息其上,见证此处 为风水宝地。此后,人们便认为只要来半华亭虔诚触摸、 祈祷许愿,家中便会有贵人出生,科考高中、经商发财, 更有冯氏家族兴旺作证,久而久之,“半华亭 ”名字便被 “凤凰亭 ”取代,远近闻名,众多学子都来凤凰亭祈福,以

·260 ·

求学业有成、仕途通达 。说也凑巧,此后,代州冯氏便出 了 17 名进士、47 名举人,谱写了“兄弟进士 ”、“三世巡 方 ”、“五子登科 ”等传世佳话,成为朝野公认的书香世家 和官宦门第。

文昌祠显灵

大清光绪十年(1884)正月二十四,在代州城“功德盖 郡 ”大院西侧的“文魁 ”院里 ,传出了响亮的婴儿啼哭 声——年逾而立之年的冯氏十三世宪文公 ,终于如愿以 偿,有了朝思暮想的儿子 。在此后的日子里,全家人如获 至宝、喜不胜收,并给孩子起名世俊。

然而, 自生下儿子后以后 ,宪文之妻李氏便疾病缠 身,虽经常请名医诊治,却并不见效,且有一日不如一 日 之兆,这可急坏了宪文。真是急病乱投医!有人居然提出 让刚出生的宝贝儿子出家当和尚,以为其母消灾减难。这 不等于断宪文的后吗?虽然这主意有点缺德,但在妻命危 在旦夕之际,也顾不得许多了,只得勉强应允。

但是,作为世代官宦人家,怎么可以出一个和尚呢? 这可是有损家族荣誉的大事,岂能一人决断!于是一次隆 重的家族会议召开了 。族长严肃又无奈地说,老五(指宪

·261 ·

文)毕生碌碌,只此一子,如果真的出家,此门香火绝矣! 权宜之计,将世俊暂许家庙,到文昌祠挂个名,其余日后 再议。

会后,宪文便抱着世俊到文昌祠报到,文昌祠主持为 其主持了剃度(其实也无发可剃)仪式,并赐法号为“续 静 ”,但无须住祠,仍在家如常人生活 。说也怪,经过这一 番折腾,宪文妻的病居然渐渐好了。

捉拿捣地鬼

大清咸丰年间,代州冯氏十二世心圃公钰,为侍父母 放弃科考,一生精于家业,务实庄园,渐渐积蓄增多、财富 殷实。时,常闻“捣地鬼 ”作乱,每晚“咚、咚、咚 ”闷声传来, 令人毛骨悚然、数十年不止。

至民国初年,已到其曾孙福成、福恒辈 。此二人小小 年纪,便对“捣地鬼 ”产生浓厚兴趣,兄弟俩商量捉拿“捣 地鬼 ”以除民扰 。说干就干,他们到古董市场买了据说能 擒鬼的黑狗皮鞭,又到杀猪铺备了沾有猪血的绳子,万事 俱备,只等行动 。一天夜半三更,院后又传来“咚、咚、咚 ” 声,他们一人拿了猪血绳子,一人提了狗皮鞭子,从院子 后门溜出,钻进一片枣树林,在黑暗中寻找“捣地鬼 ”。但

·262 ·

找来找去,一无所获,当然在这里也再听不到“咚咚 ”声, 只好无功而返。一连数夜,他俩总是兴致而来,失望而归, 后来便打消抓鬼的念头了。

但是,他们总算打听到了“捣地鬼 ”的样子,身材如 人,头却是下圆上平,如倒置的馒头,捣地便是用平的头 顶捣,是不用工具的 。 由于抓鬼无望,父亲便买来铁皮钉 在后墙上,以防“捣地鬼 ”捣穿入室偷窃财物。

德保游西园

德保(1719—1789),字仲容,一字润亭,号定圃,官至 大清礼部尚书。乾隆年间,他曾以主考官身份来代州主考 试士。考试结束后,他想顺便了解一下素有“代半朝 ”之说 的代州冯氏,便由地方官吏推荐了可供游览的几个去处, 如东园、西园、知园和南城门外的冯氏别墅,德保则决定 到西园一游,以“窥一斑而知全豹 ”。

西园,原为代冯六世祖右京公的娱老场所,位于州城 西北角 。 园内东部建有楼阁一幢,西部建有六角亭一座, 西南部打水井一眼,南部则有东西走向的假山延绵,其下 筑有闻名遐迩的“九窑十八洞 ”,夏季供人游览、休闲纳 凉,冬季则可储存花木、保温防冻。如果登临城墙角楼,则

·263 ·

花园景观可尽收眼底。

德保一行尽兴游西园毕,来到楼阁小憩,一边饮茶叙 谈,一边要来文房四宝,写下游园感诗一首:

园邻城市近,树杂晚烟多。

地僻花迎客,庭闲鸟弄歌。

乘阴抚松柏,待月荫藤萝。

结伴来此游,阑亭继永和。

天神护别墅

明嘉靖年间,代州冯氏三世祖寿山公天禄,珍惜三代 人创业农商之成果,谋划巩固家乡之基业,便在代州南城 墙外、滹沱河之畔,购置数顷肥沃良田耕种,并在期间修 建房舍、构轩架屋,逐渐形成一处花木荟蔚、器具充裕、积 贮盈溢的冯氏别墅。四世祖武举人冯惠、明万历庚子乡试 亚亢冯明期均在此攻苦下帷、武文有声。

嘉靖三十九年(1560),北虏入侵代州,霄火连天延绵 数里,家人以为别墅一定是在劫难逃。不想危机之时,别墅 上空阴云密布、雾气覆盖,敌一酋在马上看见,知必有异, 便在别墅门上插一矢,告诫兵丁不要擅自闯入焚毁。所以, 周围别的房舍均被烧毁殆尽,唯独冯氏别墅完好无损。

·264 ·

虏兵退去以后,有人奇怪为什么冯氏别墅秋毫无犯? 答曰:阴德所感、天神护佑。诚然!先有盛祖拾金不昧、原 物奉还;继有天禄舍地修路、车马通行;壬戎岁荒、野有饿 菜,其出粟赈灾、全活甚多;等等 。如其叹曰:积金不如积 阴德也! 时人皆以为是。

妈祖救廷丞

大清乾隆三十九年(1774),代州冯氏十一世祖廷丞 调任福建台湾道 。从履职伊始,君便取缔民间积弊,整治 社会邪恶,下属不敢为非作歹,内外风气为之一新。接着, 他从长远着眼,大力兴办儒学、教化民众;筑城固防,以御 外敌;出巡厅县乡村,谢绝下属馈赠;更有一夜拒收金如 意七只,列城上下叹服、传为盛事。当然,他也拜谒台民信 奉的海神娘娘妈祖,在天后宫焚香许愿,祈保台湾风调雨 顺、年丰民富。妈祖亦知冯公为民操劳、清廉无私、功德至 伟,当然全力予以护佑。

乾隆四十一年(1776)冬,廷丞奉命调升江西按察使, 便与夫人一同乘船渡海 。不想海中飓风大作、巨浪涛天, 同行舟船尽数沉没 ,冯公乘的官船亦剧烈颠簸 、危在倾 刻 。置此危急之时,公穿好官服,镇静待时,看着夫人说:

·265 ·

我为朝廷殉职理所当然,只是连累夫人实在可惜!夫人则 早穿好朝廷命服紧随公旁,并从容答曰:夫妇之义同于君 臣,有何歉意? 甘愿随君而去。

此时,妈祖正红装飞翔在海上,履行航运救助之职。 当看到冯公船只遇险 ,便迅速救援 ,使冯公夫妇幸免遇 难 。公谢之,妈祖曰:乃公功德所报也!无须谢。

·266 ·

作者简介:

冯丰年,代州冯氏十六世孙,1941年生于代县西北街。1968年毕业于山西大学物理系。中共党员,中国土地学会会员,国家土地评价师;全国国土资源执法先进工作者。入载《中国专家大辞典》,山西大学《学府之光》。忻州市国土局副局长任上退休。先后被聘任《山西雁门冯氏文化研究会》会长,顾问,荣誉会长。