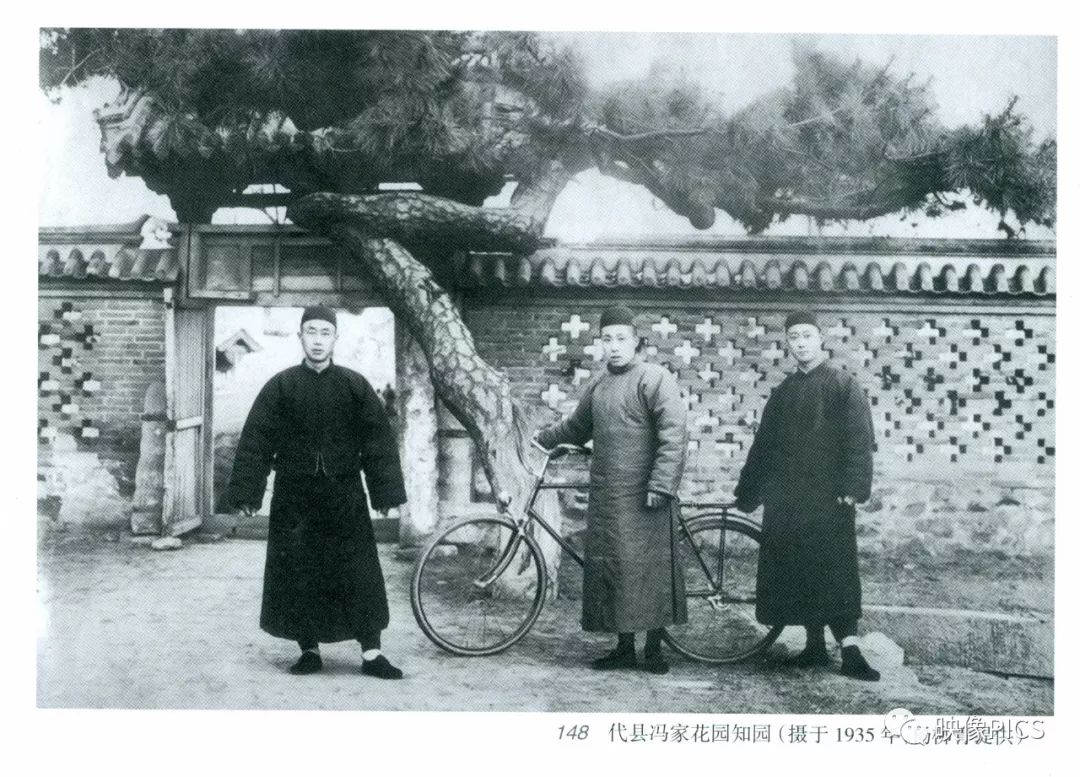

B933.台湾道台——冯廷丞

冯廷丞治台三年,殚精竭虑,为政清廉,深得百姓爱戴。57岁殁于湖北按察使任上,家中清贫,竟至买不起一口体面棺材。

冯廷丞(1728——1784),字均弼,号康斋,清代州城(今山西省代县)人,乾隆壬申科举人,历任光禄寺署正、大理寺丞、刑部郎中、刑部广西司员外郎、广东司郎中、江浙分巡宁绍台兵备道兼海关监督、台湾兵备道兼提督学正、江西提刑按察使、湖北提刑按察使等职。著有《敬学堂诗抄》《霞报斋诗集》等。

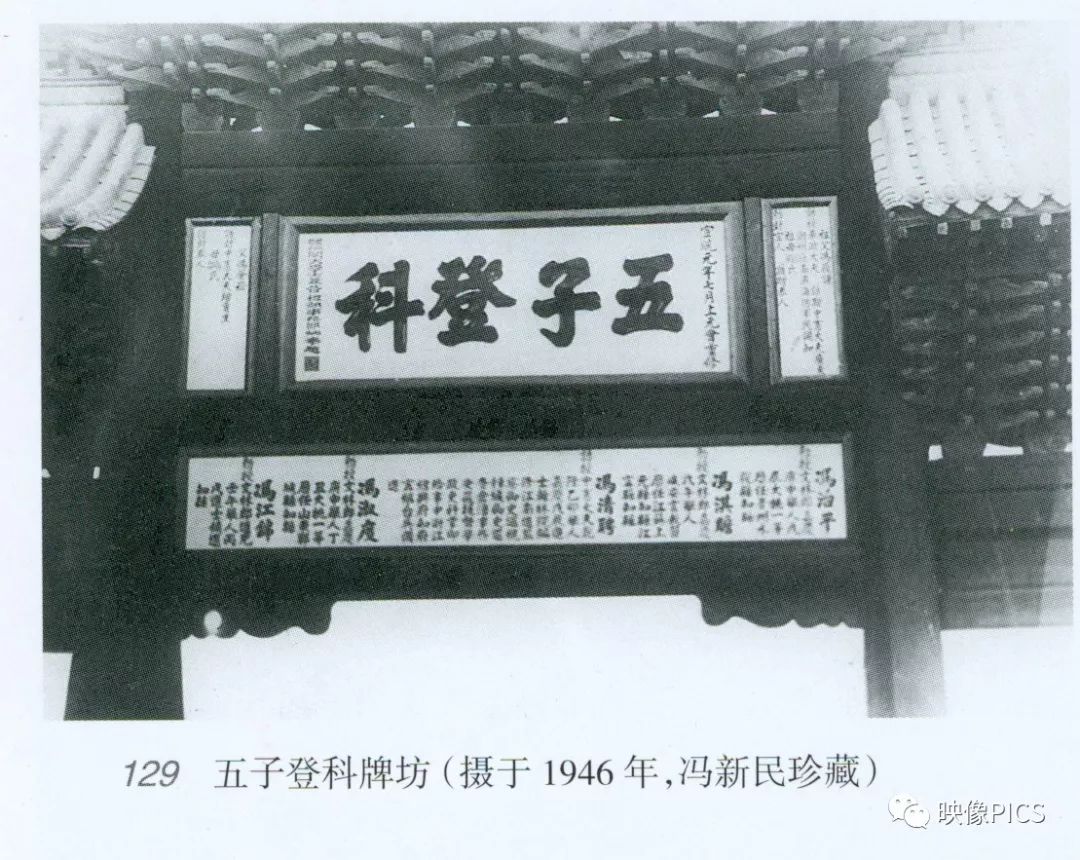

山西代州冯氏是明成化年间由山东寿光县迁入代州的军户家族。从明到清,冯氏家族武而屏藩节钺,文而宫阁台垣,著作勋名,经历了由军户、盐商、仕宦,到职业多元化的过程;该家族家风清正,人才辈出,先后有“官翰林九人,官内阁六人,六部者十一人,督察者五人,有道政、光禄、大理不知凡几。外官中,将军一、督抚二、巡抚三、布政四、按察五、盐运三、道台十三、知府同知各十四、知州通判各二十、知县三十八、经历教授学政教谕训导更不知凡几”。冯家近50人遗著有122部327卷,《四库全书》《山右丛书》和各级图书馆收录者有30余卷册。近现代以来,代州冯氏依旧人才辈出。五百多年来,德行、品格、政绩、诗书,终成三晋乃至中原文化望族,成为一种独特的文化现象,成为中华民族深厚历史文化的载体。十一世冯廷丞就是该家族的杰出代表。

冯廷丞“自幼慧敏,弱冠已崭露才华,常语出惊人。”祖父冯光裕曾任湖南巡抚,父亲冯祁曾任翰林院编修。书香门第的尚古之风为其学养的形成奠定了坚实基础。他早年师从京城名儒,攻读古文诗词,考证经史、地理、诉讼等学科,广交京都名士,交流学术体会,始终淡泊名利,常以保持高节为荣。同期大文学家袁枚赞其“公学颇渊博,居官以廉闻。”

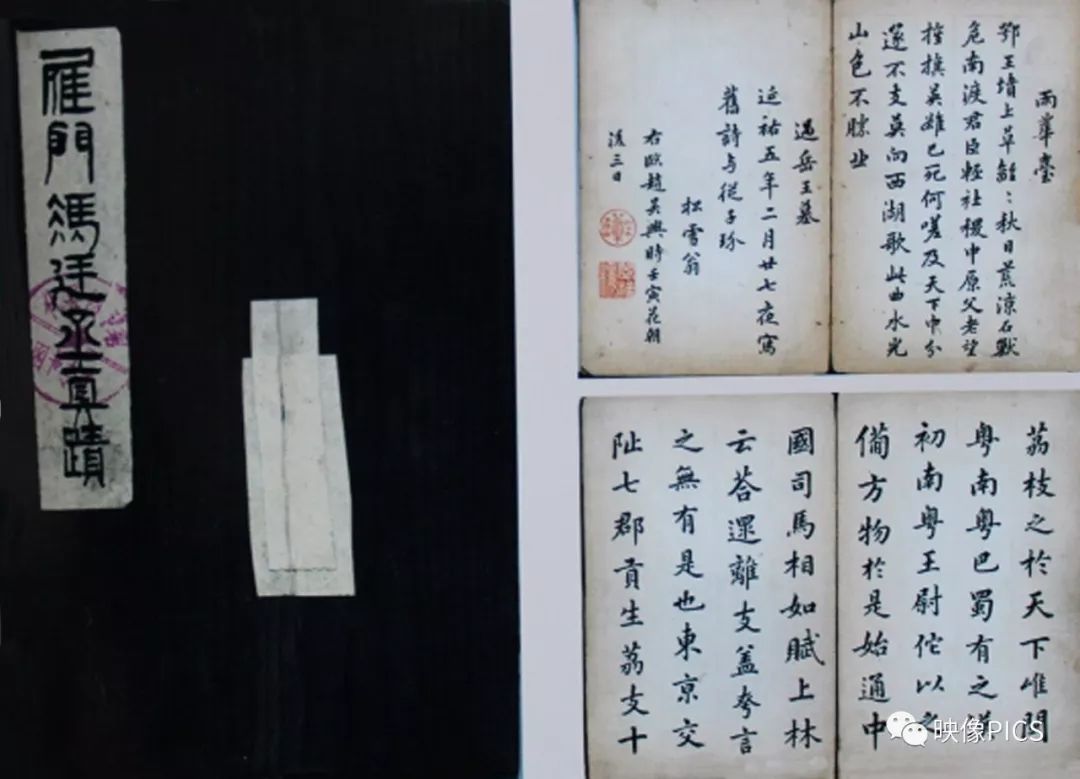

冯廷丞手迹

康熙二十三年(1684)清廷收复台湾,将其划归福建省管辖,并在台湾设道台衙门,由朝廷任命道台主管台湾政务。乾隆五十三(1714)年,经严格选拔,冯廷丞出任福建分巡台湾兵备道台,兼提督学正,享受钦差待遇,与督抚平行,为台湾最高长官。

冯廷丞到任伊始,台湾社会动荡不居。一场邪教之乱刚被平定,土著居民与闽粤迁来者之间矛盾极深。官员三年一换,使得许多人不做长远打算。“不肖者渔利扰狱市,缭蔓不可爬梳”,“人心浮动,百废待兴”。冯廷丞扶正祛邪,抚治凋敝,大力整治官员作风,僚属人人小心,不敢为非作歹,官场面貌为之一新。他经常巡查乡县,所到之处务求安静,不扰民,不张扬,谢绝一切馈赠。

冯廷丞视台湾少数民族为亲兄弟,经常轻车简从到土著少数民族的山寨悉民情、解民困、申民怨,坚持以抚恤代惩治,化解其与汉族的纠纷。民感其诚,遂民族和睦,政令畅通。

康熙收复台湾后,败逃在苏门答腊岛的荷兰殖民军(岛民称之为红毛)仍然隔海觊觎宝岛,倭寇(日本)也虎视眈眈。冯廷丞执掌台湾军政后,深感维护祖国领土完整之重要,率先提出“安民必先保境”之策,激励将士,加强备战。他亲自监督,与各处防守要塞筑“栅城三千七百丈”,强固炮台,增加火炮,沿栅寨增设巡海瞭望哨。同时实行官民共防,号召岛民时刻保持警惕。一时间,台湾外固内安,令红毛和倭寇不敢贸然进犯。

冯廷丞在台湾重视文化教育,大力倡导儒学,兴办众多学堂,庶民子弟纷至沓来;亲自校阅试卷,判定等级,奖励优等;积极筹措,为后任建台南书院做了大量基础性工作。

台湾道夙称肥仕,堪称贪腐多发之位,但冯廷丞为政廉洁,甘为清贫。他经常以素衣旧袍出入官场,不以为然。平素粗茶淡饭,不听音乐,终身不纳妾。他曾一夜拒收七枚金如意,一时名动全岛,传为盛事。他离任台湾时,连一件像样的衣服都没有。

冯治台三年,务求稳定,不苛民。“荒田复耕数千,果蔬年丰,民始可安居乐业”。清康熙五十五年(1716)冬,冯廷丞擢江西提刑按察使。调离台湾时,岛民闻之纷纷挽留,登船之日,百姓夹道跪泣,依依而送行。

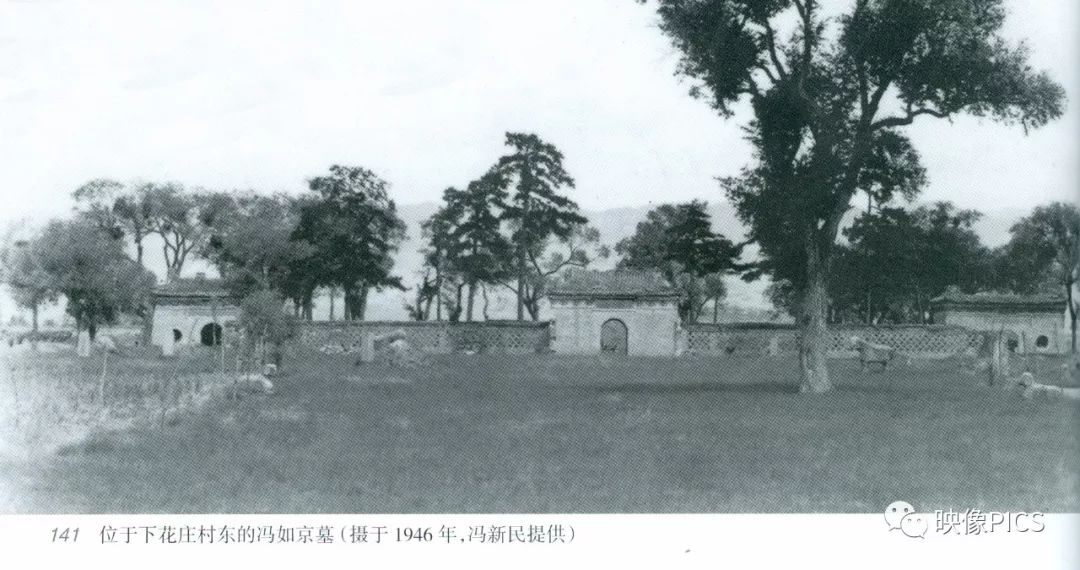

乾隆四十九年(1784),冯廷丞于湖北按察使任上因公殉职,时年57岁。其清贫之至,其财力竟不足以买一口体面的棺材。家乡代州没有房产,遗孀及子女只能寄食京城亲戚家。“士大夫知与不知,莫不痛惜焉。”后人为其撰写墓志铭:“年裁中寿,家亦屡空。完然白璧,君子之躬。百世有师,清风不坠。”史称:“家风所致,绝非溢美之词。”