D870 李文娟:沂河之殇——卢口分流遗址简述

运河斟考|李文娟:沂河之殇——卢口分流遗址简述

原创 李文娟 大运河文化研究 2023年02月13日 06:00 江苏

沂河之殇——卢口分流遗址简述

官湖镇石坝窝村卢口遗址 (木西 摄)

“卢口分流”为明末“引沂济运”中一项重要水利工程,工程遗址位于今邳州市官湖镇石坝窝村沂河西岸,处于官湖镇与铁富镇交界。明洪武年间因有卢姓居此,时称卢家,所以后来在此打开的沂河分水口即称“卢口”。然而,这是邳州历史上一道深切的“伤口”,是近四百年的沂河之殇。明朝万历年间李化龙等为避黄行运,开通了泇运河。泇运河在邳州境内长达百余里,成为京杭大运河的重要航道,但泇运河在枯水期水量不足的问题,严重影响了漕运。崇祯十四年(1641),总河张国维为解决这一难题,上《沂河出徐塘口疏》,请开沂河口,即于当时的邳州受贤(授贤)乡沂河西岸卢家开口,引沂水经官湖河于徐塘口入运。邳州境内的沂河、武河皆源自鲁南,与泇运河并行南下且水量充足,张国维认为从卢口分流事半功倍,不仅可以解决邳、宿间运河水量问题,还可以减少沂、武洪水的危害,可谓一举数得。其疏曰:“察徐塘一口,其流虽细,实从沂水分来,而据邳之上流者也,於此疏之濬之,所谓事半工倍者;又卢家口分流,下官湖桥尚多淤阻,徐塘出水之渠亦觉浅窄,并濬深阔,则济全邳之涸,并可益宿迁之深,而邳与宿三分其流,以杀奔趋骆马之势,不第漕得其利,并可减全沂之害,洵一举而数善备焉。”(《行水金鉴·卷一百三十二》)张国维掘开了卢口,不仅没有“一举数善”,反而一举多弊。其本意是使其与上游的江风口(又称武河口,位于今山东临沂市郯城县李庄镇)共同分水入武河,实现“引沂济运”。然而汛期到来时,鲁南洪水顺着北高南低的地势从沂河西岸的江风口和卢口倾泄而下,冲决武河害及运河,漫溢成灾,淹没田舍,在邳地形成宽达百里的行洪区,邳州从此成为“洪水走廊”。鲁南苏北一带至今还流传着“开了江风口,水漫兰山走,淹了临郯苍,捎带南邳州”的民谣。保漕水利工程并不“利”于民,卢口从此成为邳州一道难以治愈的创口。康熙三十八年(1699),总河于成龙(小)奏请在卢口建闸,希望以闸分洪控水,拯救邳州百姓:“沂河由沂郯而入邳境,水从罗口(卢口)分流,出徐塘口而入运河,其正河至隅头集经入骆马湖,凡遇水发,弥漫两岸,淹没田庐。沂河两岸应筑堤一万八千一百八十丈,罗口(卢口)宽八十丈,应建闸座,以资启闭,则邳州两岸之民可免沂河涨漫之患。”(《行水金鉴·卷一百三十八》)然而,沂河大堤虽然可筑,但卢口闸却因地下多淌沙无法开建,这对于成龙来说是极大的打击,只得黯然离任。次年,新任河道总督张鹏翮亲自勘察卢口后上奏:“沂河水势直趋卢口,面宽溜急且系沙底,不便建闸,应於卢口河两旁堤岸残缺之处修补一律,束水流入徐塘口,既可济运又使民生得所矣。”(《行水金鉴·卷一百三十九》)张鹏翮确认卢口开口过宽,水下又有流沙,分洪闸实难修建,只好退其次修补河堤。好在长达一万八千余丈的沂河大堤经两任总河不断修建加固,使沂河洪灾稍有缓解。

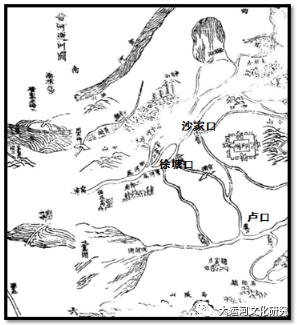

乾隆《邳州志·黄河运河图》乾隆早期,为彻底解决卢口水患,在卢口修建了分洪石坝,以使沂水“七分入湖(骆马湖),三分济运”。然而筑成的石坝口宽至八十丈,又未筑石底,年久刷深,河水仍然旁流四溢,大淹民田。乾隆二十二年(1757),两江总督尹继善奏请将卢口坝接长,缩口至三十丈,并筑碎石坝底,用以节制分流。但沂河本就是山洪行道,峰高量大,人们轻视了它奔流的威胁。尹继善此举仍未实现预期目的,每至汛期,竟有八、九分的沂水从卢口泄出,向西流二里后,于沟上集附近分为二支,一向西泄入武河下游城河段,由沙家口入运;一经官湖河南出徐塘口入运,漫灌运河两岸。又因沂河主道流向骆马湖的周口、臧口逐渐淤塞遏闭,结果使沂水“涓滴不入骆马,于是全趋芦口而害及治南。又其后王口冲决,荡踚旧轨,于是横夺燕、艾,而害及治西,倚宿迤南,滩上迤北,纵横数十里为泽国矣。或伏秋淫雨,诸河并涨,互灌交输,而阖境几无干土。”(民国《邳志补·卷六》)因此,卢口打开后的近四百年来,邳州沂武沿岸田为荒泽,人为鱼鳖。清末邳州贡生黄奋基的《大水》一诗最能表现这一惨境:“阴雨连绵际,沂河决口多。洪波无畔岸,大泽舞鼋鼍。人傍山头走,船从市上过。吁嗟河尽没,奈尔众生何!”原为“河朔名区,人文鼎盛”的邳州终沦为“流离荡析,几非人境”的贫瘠凋敝之地。

石坝险工段(木西 摄)中华人民共和国成立前夕,在党的领导下,针对沂沭泗等河流水患的“导沭整沂”大型水利工程便已迅速展开,也拉开了治淮工程的序幕。苏鲁两省齐心协力,于1951年堵闭了卢口坝,1955年建成了“山东治淮第一闸”江风口分洪闸,1959年建成了长74公里的邳苍分洪道,终结了邳苍地区“分沂乱武”的局面。历数百年,给两岸人民带来深重灾难的伤口终于愈合,沂河之殇泯为历史。2009年,为解决卢口分流遗址处的行洪隐患,邳州市政府投资百余万元在此翻修险工段,险工长约700米,可缓解冲向沂河右岸的湍急水势,使护岸工程更加安全稳固。

卢口分流引水河遗存(寿喜湖) (木西 摄)因当年的卢口坝为青石所建,河水又常在此形成漩涡,所以后来这里被称为石坝窝。今天,顺着“石坝险工”石碑处向东走到沂河边,还清晰可见那段开口和周边散落的碎石。此段水面开阔,清波浩荡,水边遍生菖蒲、芦苇和水葫芦,绿头鸭闲游其间;空中时有白鹭翔集,呱呱齐鸣;岸边每隔不远便有一座简单搭就的木钓台,这里俨然已是垂钓者的天堂。从此处向西的沂河大堤下,明代开挖的那条沟通武河的引水河尚存一段,已成为一汪澄净的湖水,每当夕阳西下,湖面霞光潋滟,水天一色,蔚为胜境。周边百姓为它取了一个喜庆又颇具寓意的名字,叫做“寿喜湖”。免责声明:本公众号所发布的信息均出于公众传播,如其他媒体或个人从本号下载使用须自负版权等法律责任。部分图文来源于网络,如有侵权请联系删除。